主将ノート – 安田

主将ノート

文学部5年 安田

サークルで1年2年を過ごし、予想だにしなかった主将という立場を考えねばならなくなった時、私は非常に当惑した。どうしても自分の抱いている主将のイメージと、私自身の人格が結びつかないのである。困った、丁度折も折、早同に向うべく走り始めた木曾路にて、ダンプと接触事故を起こし、早同不参加。オープンサイクリングで自分の持てる力を使い果たしたという、もの憂い自覚に捕われ、それにも増して、私自身のサークルにおける限界を感じていた時だけに、気分を新たにするのは大変な難事だった。

その間、私は諸先輩からサークルの歴史、あるいは各人の意見、経験を、耳に入れるように務めた。その時、ある先輩の言葉が私の心を動かした。「来年、お前に任せるぞ。」買いかぶりの言ではあるが、しかしその言葉はずしりと心に響く重味があった。11月に入って大体のクラブの青写真が出来上がり、2年生内での話し合いも活発になって我々の自覚は否が応にも高まって来た。その段階でもまだ私は迷っていた。主将として1年間その責務を果たしてゆく自信が無かった。

非常に私的なのですが、そんな時1人の女性が、

「頑張ってネ。自分の可能性っていうものを追求するだけでも又意味があるんじゃないの。」

ウーン効いた。人間なんて単純なもので特に血液型O型の私は、その気が顕著の様で彼女の一言で決心した。人間何かを始めるにあたって最初から自信のある奴なんている筈が無い。しかし、自信が無いからこそ、何かをし、それによって何かをつかもうとする。可能性の追求か、状況に入り、1年間もがいて状況を出た時の自分に何が残されているか、その残されたものに期待しよう。

やっと私自身の心の整理がついて、次に私は今までの2年間のークル活動を総括し、主将の立場を考えた。1年生の時は、只やみくもに走るという事に興味を持ち、合ハイに熱中し(その甲斐あってか前記した女性とは何を隠そう、この1年生会主催、童貞僕滅作戦を一環として行なわれた合ハイにおいて数倍の競争率の中を勝ち抜いてやっと手に入れた代物である。)サークルから受ける恩を強く意識する事無く甘受して、喜怒哀楽に没頭していた。

ところが2年になってトレ・マネ局長、オープン副委員長とい職務を負い、否が応にもサークルというものを考えねばならぬ立場に陥った。今まではクラブに甘えていられたのが、それだけでは2年生の立場を説明出来なくなった。新しく1年生が入って来て、昨年の我々と同じ様相を呈している。それを見るにつけ、自分が昨年持ったクラブに対する不安や、サークルの雰囲気を敏感に嗅ぎわけていた姿を思い出した。時は流れ、歴史は繰り返している。そこで私が2年として自分に課した事は、まず、1年生をサークルの空気に溶け込ませるために努める事だった。早くクラブに対する不安を取除いてやろう。彼等の中に自分から飛び込んでゆく事から始まって、無理矢理トレーニングに引っ張り出した。同じ苦しみで同じよう苦痛でゆがんだ顔と、同じように泥だらけになった姿を、江戸川公園に並べた。トレーニングが終わった後の喫茶店での語らい。クラブを説明し、人生論、恋愛論に花を咲かせ、今まで知り得たかった人の考え方を知り、人間的にも深く関わり合うようになっていった。

その場その場で、私は先輩から受けて嬉しかった言葉や行為をし、その時にしてもらいたかったと感じた事を1年生に対して行なった。後輩 – 可愛いものである。しかし、ただそれだけでいいだろうか。私達は、色々な人間関係を持っているが、その中でどれ程、真に相手に自分を知っていてもらっているという自覚を持って、又相手を知っているという意識で接しているだろうか。いわゆる友人というのもの、それは相手を自分と対等の所まで引き上げ、あるいは下げて初めて成り立つものである。後輩としてしか認識しなければ、相手も私を1人の先輩としてしか見てくれないだろう。

相手と対等な立場に立って話をする、そのためには、私の人間性を全て相手にぶっつけなければならない。気取りなんてくそくらえ。俺はこれだけだ、これだけの人間なんだ。人は相手に安心出来れば、色々な事を話してくれるものである。そして初めて、1つの仲間意識が生まれてくるような気がする。その中から学年の壁を越えた友人が生まれてきもするであろう。いつの間にやら私は、今まで持てなかった思いやりを、サークル内で諸先輩から学び、人に向ける事が出来るようになっていた。

そう、だから私がサークルを考える時、最初に人間が居るのである。縦横の人間関係をどのような方法・手段でより密にしてゆくか、当然サイクリングクラブであるからには、サイクリングを通じてはあるのだが、日常の活動の中にも私はクラブ員の交流を図りたいと考えた。コンバ・喫茶店・麻雀、然り、これもまだ物足りない。

他には?私が経験したクラブ生活2年間に持った場の中で、残されたものといったら、あとはトレーニング、それに合ハイである。成程、これはいけると思った。まずトレーニングについて、これは自分自身1年間トレ・マネ局長として、トレーニングを行って来て痛切に感じた事だが(と言っても参加者は限定され、いつも小ぢんまりとしたものであったが)同じ苦しみを味わった人の間には妙な先有意識が沸き上がるものである。

例えば、我々がランに出て峠に登る時、皆同じ辛さを味わい、眼前に展開される自然の妙味を共有体験する、そこで初めてランの苦しさ、楽しさを互いに話す事が出来るようになり、それが徐々に人間的なつきあいにまで高じている。クラブ行事から生まれるこのような連帯感を私はこの日常活動の一環としてのトレーニングから作り出してみようと考えた。クラブの「和」を主将立候補に際して、来年度の基本方針とした私は、このトレーニングをクラブ員に義務づけようと思った。

1年目は何かと問題を生ずるだろうが、既成事実を作り上げれば、あとはスムーズに軌道に乗ってくれるだろう。もう1つ、合ハイの方だが、これは筆者本人も嫌いなほうじゃないし(否、むしろ好きものの部類にはいるだろ)。女性のいないわがクラブにおいては、幼稚園児が遠足を指折り数え楽しみ待つように、その日が近づいてくるにつれ、地下には一種独特な雰囲気が流れ始める。いやそれよりも面白いのは、合ハイが終わった翌日の地下である。各人、様々の人間模様が描き出される日はまさにこの日である。人間性を女性を媒介として吐露したクラブ員の姿は、大人に近づくにつれ我々が押し隠し、惹れがちな素直さを取り戻し、気取りをはるかかなたに吹き飛ばしてしまっている。

このクラブ員の姿こそが私の求めているサークルなのである。時には感情をぶつけ合い、時には相手への思いやりを発露する・又時には甘えを容認してくれる。これこそが、高校時代とも、又社会におけるサークルとも違った、全く大学だけが持ち得るサークルの姿なのではないだろうか。サイクリング活動のもとに集まった人間が、サイクリングのみならず、互いの人間性を知り、刺激し合って人格を高め合う、真の友人たる人物に出合う、そういう場でなければならないと思う。

こうして私は11月の役員改選を迎える事になった。ダンブにはねられた傷もようやく癒えた頃だった。

12月に入り、主将としての自覚が芽生え出した矢先に、私にとっては一大事件が起こった。突然頭をハンマーか何かでなぐられたようなそんな衝激的な出来事だった。私のトレ・マネ局長を補佐してくれていた友人が、退部届を持って来たのだ。12月25日、アルバイトで疲れた躰をひきずり、たどり着いた机の上にそれはあった。さっそくTELして翌日会って話したが、彼の決意は固く、どうしてもひるがえらない。「君がクラブを離れても、俺達のつきあいが終わるわけじゃない。又いつでも遊びに来てくれ」自分の言葉にやり切れなさを感じながら、夜沼袋駅にて別れた。私の構想の中に彼はどうしても必要な人間だった。片腕をもぎとられたような苦痛とさみしさの中で、1973年の師走は暮れて行った。

さてここで、私は少し文を端折りたいと思う。我々の執行部は、私の同期が皆それぞれに個性的で、クラブに対しても非常に情熱的であり、かつ行動的であった事を付記しておかなければならない。この事は何を意味しているのかと言うと、クラブの行事において、その強力な行動力でグイグイと引っ張ってくれ、それ故クラブ運営は彼らに任せておけば、私は安心して見ている事が出来るという事だった。逆に言えば、私程楽な主将はかつて無かったのではないかと感ずる程だった。しかし、私は色々な事で頭を悩ませた。ここではだから、私が1年間色々考え、悩んだ個人的な感想を書いてゆきたい。クラブ行事、あるいは記録は、企画又は他の執筆になる感想に任せたいと思う。

3月には、クラブに入って初めて、2週間の1人旅をし、肉体的に自分をきたえ直し、サイクリングに対する造詣を深めようと努力した。4月に入って、新入部員を迎えたクラブは治況を呈していた。そんな中で、私は気負い過ぎていたような気がする。主将として、そんな新入生に対してどのような態度でいたら良いのか、そうした事を冷静に考える余裕が無く、昨年の自分を忘れてしまっていた程に気負っていた。ちょうど折も折、又1人友人から退部届が届いていた。これにはまいった。暮れに片腕を無くした私が、ついには両腕までも切り落とす事になってしまう。私の必死の説得に1時はうまく事が運ぶように見えたが、1週間後、同じ届があの時と同じように帰った部屋の机の上に置かれていた。「考えて見たが、やっぱり同じ事だった。すまん。」以前、クラブには友人が2人いた。腹をわって何でも話し合える友達が。その2人共が、私が主将になり相談に乗って欲しい時に、クラブから離れていってしまったのだ。

悲しみとも怒りともつかぬ、やり切れない気持ちで、夜の街を彷徨しながら、私はこれからのクラブを一体どのように引っ張ってゆくかを考え、途方にくれていた。孤独感がひしひしと私の胸に押しよせた。それからの数日間というもの、クラブにおける私の態度は、皆に恐怖心すら抱かせた事だろう。ただでさえ人相の良くない人間が、ムスッとして黙って座っているのであれば、それも当然だろう。だが、私はこの事を他の仲間に言い出せなかった。折角はり切って動いていてくれる皆に水をさすようで、とても私にはそれが出来なかった。混乱した中で、後輩からの面倒な要求に、つい感情的になってしまったのもこの頃だった様に記憶している。

5月になって、心が落ち着いた私は、行事予定の決定、夏合宿の打ち合わせ等に忙殺されていた。そんな中で、ふと小耳にはさんだ言葉は、私にとってかなりショックなものだった。

「3年生は自分達で勝手に計画を進めてしまって、我々には何もタッチさせてくれない。」

それは下級生の批判の言葉であった。それから私は極力1・2年生の話に耳を傾けるようになった。1・2年生の総括した意見を3年生会に持ち込んで討論した。だが、初めのうちこそ議論百出だったが、そのうち、うさんくさい目で見られるようになってしまった。時には直接批難の言葉に表われる事もあった。

「お前は、3年生会で決まった事をぶちこわそうとするのか」

行事が間近に迫って来て意見が煮つまって来ている所に、全く違った意見を持ち込むのだから無理もない。しかし、主将としての私には、クラブ全体の調和の事がとりわけ問題だったのだ。

不満のある1年生・2年生をそのままにして行事を行ったにしても、果たしてそれが成功だと言えるだろうか。行事の成否は、その事前に70%が決定されているものだが、このあたりのかねあいは非常に難しい。限られた時間内にこの両方を満たすというのは到底不可能な事である。結局、私の最初の失敗はこの時期にあるようである。

この頃、トレーニングの義務づけを訴えながら、それはかけ声だけで終わってしまい、縦横の関係も相変わらずの状態で、クラブの事なり人間関係にまつわる事なり、クラブ員相互の話し合いの場を提供する事が出来ず、3年生、2年生、1年生の意識のずれがますます高じていってしまった。

トレーニングの事が出て来たついでにもう少し言及するが、結局私の構想はこの時点で見事に崩れ去った。強制力を持たせてクラブ員に義務づけようとした私の考えは、色々な場で様々な反論をくらったし、あるいは無言の抵抗に会った。この失敗は私にとって痛手だった。「和」を今年の方針の大前提として打ち出していただけに私は焦った。それではどこにクラブ員相互の交流の場を求めようか。ああ、日常活動において喫茶店でのサロンめいた会議だけじゃ、私の望んでいるサークルは生まれてなんかこやしない。

皆は忘れてしまったのだろうか。ランにおいて、合宿において、我々はクラブ員のひととなりを知るという事を。それは数日間の共同生活を体験したというだけで生まれて来るものではない。きびしい生活を強いられ、苦しみを共有体験するからこそ、その極限状態において人は相手の人間性を知り得るのである。しかし、グチっている場合じゃない。もう私の執行部は走り始めているのだし、時も6月なかばである。代替出来るものは・・・。悶々としながらも、近付いて来る合宿の事に次第に気持ちを奪われていった。

合宿 – それは私にとって、2年半の自分のクラブ生命を総括する意味を持ち、また主将として年間最大の行事だった。そこには、執行部の大半を占める我々3年生の、今までの血と汗の結晶が全て注ぎ込まれている。だからこそ、合宿は我々執行部にとって最大の試練の場であり、必ず成功させねばならぬ行事であった。昨年の12月から始まった合宿への道が、今まさに総門に辿り着いた気持ちで、7月末前期最後の3年生会が開かれていた。その場で私は3年生に1つだけ厳守してくれるよう頼んだ。それは笑顔を忘れない事だった。

1年生・2年生は、合宿という一種異様な状態の中で、常に班長なる3年生の表情をうかがっている。3年生が不安を見せれば、下級生にもすぐ伝染病のごとく敏感に伝わってしまう。どんな状況に陥いっても、1・2年生は、笑顔をもって事に当たっている3年生の表情を見て安心するものだ。3年生には、簡単なように見えてつらい要求だったと思う。疲労は万人に平等にやって来る。時にはカッとなり高い声のひとつも上げそうになるだろう。疲れてくれば自然に表情に出て来るだろう。それを極力避けてくれと頼んだのだからご苦労さまな事だ。君達は見事に私の要請を守ってくれた。天候にも恵まれ、企画も私の望んだ通りのコースを作り上げてくれて、途中A・B班に別れての走行の時を含め、まずは成功だったと言えよう。ただ途中、痛気でダウンしたもの、負傷して救急車を呼んだり、深夜病院に行く者が出て来たりで、病気・ケガの多発した年であった。

私は、それやこれやで心底疲れ切って、打ち上げ・解散地広島に到着した。陽気に振まおうという気を、ともにすれば失いがちになる自分を叱咤し、作った笑い顔は時には場違いなものであり、他の3年生の反感を買ったのかもしれない。がまあとにもかくにも、真夏の昼過ぎ、山口組系早稲田支部組員という面持ちでお出迎えの、岡田、阿野両氏の祝福を受け、禁欲生活、捕われの身の生活を終えたのある。この合宿を通じて我々は後輩にサイクリングというものを身をもって表現した。その中から何かを感じ、何かを学びとってくれただろうと思う。君達の心の中にたった1つでもいいから何かが残っていてくれれば、クラブ員の参加が少なく、また色々な問題点を有していたこの合宿も有意義であったと言えるだろう。

何だか私の主将としての強い自覚も、合宿を境にして急速にしぼんでいってしまったような気がする。8月の合宿で自分の全てを燃焼し尽したという実感と共に一種のけだるさの雰囲気に私は包まれていたのだ。9月に入って、3年生の私に対する批判と不満を耳にした時、もうそれに反発する気力も失せていた。その間、8月末に西湖で開催されたエスカ夏ラリーは、今年度初めて責任というものを全く感じないで参加したので、心ゆくまでサイクリングの楽しさを満喫した。迫り来る早同に3年生が力強く始動を開始した中で、何だか私は非常に孤立した中にいる自分を感じていた。この頃の自分は、公私共に支離滅裂状態に陥いっていた。両腕の無いのが、この時程うらめしく思われた時期は無い。両腕どころか自らの心の支柱すら失ってしまっていた。前記した女性とも、社会人と学生とのギャップを埋める術を知らず、別離が目前に迫っていたのである。

10月・11月、全ての行事が夢のように私の回りをうずまき、流れて行った。早同交歓会に予定されていた場所(伊豆半島)が予定外のアクシデントに見舞われ、二転三転し、やっと軽井沢・榛名山方面に決まり、今年の早同は何とか無事にとり行えた。そのコンバの席上で、涙している委員長、副委員長をながめ、彼らの苦労だけが思いやられ、愛しい程にうれしく、また悲しくもあった。それにつけても自分のふがいなさはどうしたことか。

「ああ、これで俺は泣く事もなく、1年を終わってしまうな」

さみしい考えだけがわが胸を去来して行った。

そうした中で、11月29日、我々執行部最後の運営委員会が開かれ、各局の反省を聞きながら、短かかったこの1年間を、走馬灯に火をともして見るがごとく振り返っていた。

企画、色々注文の多い主将の下で、いつも素晴しいコースを見つけてくれた。

メカ、全くうとい我々の学年の中で、孤軍奮闘した君の人徳は、後輩の面倒見の良さに特に現われていた。

会計、コンパの時でも酔ってはならぬつらさ、それは酒の好きだった君だからひとしおだっただろう。

機材、縁の下の力持ち、合宿が終わり機材包装を、皆が食事に行ってしまった中で、2人でやった事忘れないよ。

資料、家族が大変な中でいつも我々の姿を8ミリに収めるべく走り回ってくれた。

トレマネ、重要視された今年、2年生というハンディは大きかったろう。

編集、一言の言葉でいつも期日までにそろえてくれた。たった1人で大変だっただろうに。

エスカ、夏ラリーは楽しかった。

渉外、両君の働きは目覚しいものがあった。今ハイ・保険・会場さがし・・。

早同委員長、1人でやる事のつらさを知っているだけに、君の心境は察するに余りある。一言ご苦労様。

副将、1年間頼り無い亭主の女房役をよく果たしてくれた。

皆、本当にありがとう。

12月、1年間の全てを洗い流す意味で、某短大と合同コンバを催した。それは私の動いた最後の行事だった。美しい妙齢の女性を、隣りに前にはべらせながら、飲んで、酔って、そして騒いだ。そんな喧噪を抜け出し、暗い便所でこみあげて来るものに苦しみながら、1人泣いたあの時、やっと終わったという安堵からか、失ったものに対する悔恨からか、あとからあとから止めど無く流れて来る涙の中で、私は74年の自分に訣別を告げていた。

とりとめも無くわけのわからぬ事ばかり書きつづって来てしまったような気がする。主将として私が何を行って来たのか、それは他の人が決定してくれる事だろう。ただ私の事のみに関して言うのならば、私は「青春」と呼ばれる中の1時期を、決して無駄には過ごしはしなかった。真険に考え、真険に生きた、という事だけは、今はっきりと自分に誓える。最後に、箸にも棒にもかからぬどうしようも無い私を、主将として盛り上げてくれたWCCの同期の皆に感謝し、筆をおきたいと思う。

いま風に向かって時を告げよ!! – OB程島

いま風に向かって時を告げよ!! – 1974年への回帰

商学部OB 程島

1974年度の夏合宿は中国路において行われたのであるが、クラブ員として、特に企画担当者としての私は、この合宿に次のような印象を持った。それは、「ガラスの中の安逸の下での路」と言えるようなものであったという印象である。

わが栄光のWCCは、早稲田の杜に数あるクラブの中でも、50数名という貴重な変人によって、その明日が創り上げられていく1大勢力である。これは疑いもなく素晴らしいことであるが、この大所帯ということの背後には最大の難題が潜んでいるのである。それは、組織の大型化というものが、組織にそれ本来の、つまり、あくまでもサイクリングを中心とした活動の円滑化を図るための器にすぎないという役目を越えた、好ましくない力を与えてしまうということである。

その力とは、サイクリング活動(場所・時間・方法等)さえも組織化(例えば走行の組織化)しようとするものである。特に、常に走る凶器の流れの中を、ストリッパーの如く体1つで走らねばならないサイクリストであるわれわれは、今後、ますます自動車との事故の危険が増大していく状況の中を走ることになるのであり、一層その防御について考慮せざるをえないのである。それ故に、この力がサイクリストのクラブであるWCCにあっては、ますます強いエネルギーを持って息づいてきてしまうという傾向を持たざるをえないのである。

こうしたなかにあっては、執行部は計画の徹底を計り、完全さを求め、そしてその無事消化に心身ともに強しなくてはならない。また、他面において、新入部員は、それ故に自主性を失いがちな環境に置かれることになり、ややもすると、ただ金魚のふんの如くに走っただけ、という後悔の念のうちにある自分を見い出すということに陥りやすいのである。ここにあって最も重大と思えるのは、この「組織の拡大化につれての、サイクリングの組織化の下での事故というものに対する危機意識の増大」が、むきだしの大自然に食らいつくサイクリングを、われわれから遠ざけてしまうということである。それは大自然との接点における汗と苦痛を奪い去るものであり、WCCの原点である「峠とわれわれ」がもたらすこの青春の時の、何かを持った魂および肉体の享受の尊さを、われわれに知らせようとせず、行く末のわれわれに、その尊さを知ることなしに、その青春の時を過どしてしまったという後悔の念を見せつけようと狙っているものだと言える。

こうしたことから、1974年度の、新歓ラン→信州峠・金山峠→暮坂峠・地蔵峠・車坂峠を経てからの、中国路合宿は、あまりにも平易すぎたと感じている部員がほとんどではないだろうか。企画担当者として、今、このように枠にはまった企画に陥ってしまったことは最悪であったと感じている。中国路夏合宿においては、あまりにも文明の真只中を走ってしまったと言えるのではないだろうか。安全性をあまりにも意識しすぎたため、大自然の過酷な世界と、文明の懐での魅惑的な世界とにおける、われわれサイクリストにかかわる危険の性質を取り違えてしまったようである。(こうした意味からすれば、去年(1975年)の中部山岳夏合宿は実に素晴らしいものであった。)

このように、クラブの拡大化(その規模及び歴史)などのように、サイクリングへの様々な制約は、夏を重ねる毎に、それも最近は特に厳しいものとなってきている。それに対して、われわれはこうした制約を考慮するあまり、それがサイクリングの問いに作りだしてくる枠よりも、もっと狭い枠の中に納まりうるようなサイクリングの器に、自ら安住しがちである。それ故に、われわれはこうした制約の枠にいかに対処していくかという課題を1時も忘れてはならないと思うのである。

今、わがWCCの走る道は何であろうか。私は、今、WCCの走ろうとする前に、新しい道が、現役諸氏の足で、心で、探り出されるのを期して、どこかに息づいている、そんなWCCにとって新しい出発の時が、今まさにやって来ていると強く感じる。

いま風に向かって時を告げよ

季節はいくたびもくりかえす

人のこころは同じ道をいくたびもさまよう

風はめぐりくる

しかしもとの風ではない

すべては何かしら新しく珍しい力にみちている

風はめぐりくる

しかしもとの風ではない

すべてはより激しくむしろ苦しみにまで近く強い

たとえば1輪の野の花が

きのうと同じように白く小さく咲いている花が

いつも同じ風が吹くのなら

春の気晴らしかも知れぬささやきにも

ぼくはたやすくこたえよう

しかし風はもとの風にあらずしてめぐりくる

いつも同じ風が吹くのなら

ぼくらは同じ翼で

のどかに飛んでもいられよう

しかし風はもとの風にあらずしてめぐりくる

風はめぐりくる

しかももとの風ではない

ぼくらはだれなのかどこへいくのか

ぼくらのすべてで今日むかわねばならない

ぼくらのすべてで今日むかわねばならない

ぼくたちはただ通りすぎるだけの街には住んではいない

風はめぐりくる

しかももとの風ではない

ぼくらの明日を問い新しく風はめぐりくる

それは明日の飛翔を問うときに

それは明日の飛翔を問うために

風はめぐりくる

しかももとの風ではない

ぼくらはすべてで今日むかわねばならない

ぼくらはすべてで今日むかわねばならない

その見知らない強い新しい力のゆえに

ぼくたちはただ通りすぎるだけの街に住んではいない

ぼくたちはただ通りすぎるだけの世界に住んではいない

いま風に向かって時を告げよ

いま風に向かって時を告げよ

この場を借りて、毎年新しくこの栄光のWCCに入ってくる狂気の人達、あるいは入ってしまっていた錯覚に満ちた人達、しかし自分だけは正常だと夜毎確かめてる新入部員の賢明なる諸氏に、4年間のWCC生活で小生が気づいた唯一の、しかし最大の悲劇となりうることについて忠告したい。

ただし、あくまでもWCCの行く末において、相変わらず男子部員だけが存在するという前提の上でだが。ここまで言うと、勘の鋭い君はもう気づいただろう。そう、いくら男だけで無邪気に遊びあっても、やがて2年生、3年生となるにつれ、夜が、土曜日の街の風景が、そして日曜日が次第に重くたれこめる如く、やってくるのを君は感じざるを得ないだろう。WCCで何がイジケを誘うかと言えば、そう『LOVE』なのである。

恋愛というやつだ。アンブローズ・ピアスの『悪魔の辞典』によれば、恋愛とは「患者を結婚させるか、あるいはこの病気を招いた環境から引き移すことによって、治すことができる一時的精神異常」だそうだ。しかし、諸氏にとって重要なのはここではない。さらに続くところの次の部分なのだ。「この病気、カリエスその他多くの病気と同じように、人工的な生活環境のもとにある文明国家の間でのみ流行するもので、清らかな空気を吸い、自然食を摂る未開民族はこうした病気の猛威にはさらされずに済んでいる」という部分だ。実にWCCにとっては床わい深い言葉なのだよ、これは。この言葉を受けて君たちの先輩には、きっと次のように言う人もいるだろう。

「しかし、こうした未開民族が一担この病気のことを考え出したり、もっと悪いことにはこの病気にかかりでもしたら、手の施しようがない」

しかし、この言葉など、予想される考えの、ほんの1部分にすぎないとだけ言っておこう。諸氏の健闘を祈る。

オープンラリー始末記 – 中山

オープンラリー始末記

政経学部4年 中山

昭和49年のニューサイクリング誌8月号に、次のような1段抜きの広告が載りました。

秋のぶどう峠へ – 我々早稲田大学サイクリングクラブは、キャンビングと峠を主体に活動しています。このたび我クラブでは、一般サイクリストの方々との交流をはかり、親睦を深めるため、今回のラリーを計画しました。皆様の積極的な参加を期待します。

これは、僕らのオープンの広告です。このラリーは、これまでのクラブ活動に1つの新しい視点を与え、その後のクラブ活動に多少の影響を与えた出来事と考えています。この言い方は生意気ととれるかも知れませんが、青春の1時期を注ぎ込んだという自負から生まれたものなのです。

これから書こうとしていることは、いかに悩み、いかに試行錯誤をくりかえして、オープンを行なったかという始末記であります。

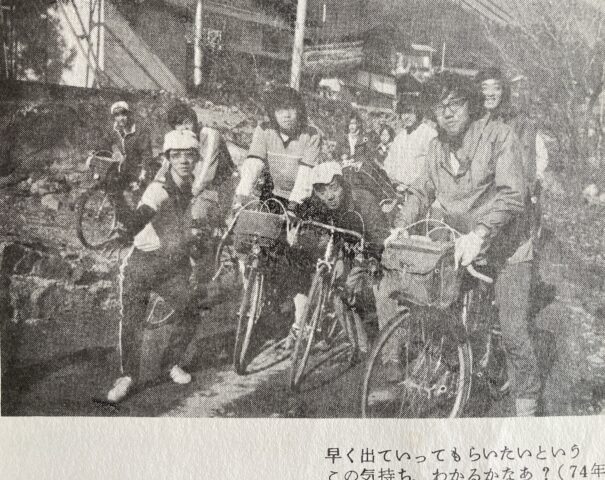

オープンの歴史は以外と古く、今年で7回を数えることになりました。昨年は軽井沢で行なわれ、OL、女子学生など、普段自転車に縁のない人たちに、サイクリングの面白さ、自然とのふれあいの楽しさを知ってもらおうという趣旨でした。それまで合宿の苦しさや、峠のつらさしか知らなかった1年生が面喰う反面、こんなサイクリングもあるのだという気がしたものでした。

軽井沢で友愛山荘を借り切って行うオープンは、4年前から始まり、以前は狭山湖などの東京近郊で、日帰りで行なわれていたということです。

ウチのクラブの会則に、「・・サイクリングの一般普及と発展とに貢献することを目的云々」とあります。オープンサイクリング発生の意味を一言で述べています。また、これと同時に、少し大袈裟ですが、社会の要請があったと思います。オープンが始まった頃から、「自然との対話」などのキャッチフレーズ等によって、マスコミに宣伝されていたバイコロジー運動が年々盛んになってきました。

御承知のようにバイコロジーとは、バイシクルとエコロジーを継ぎ合わせた新造語であり、公害のない乗り物として自転車を見直そうというものです。浮わついたブームの中で、この運動をWCCなりに捉え直し、しっかりと地に足をつけたものにしようというのがオープンサイクリングの意義であると言ってよいでしょう。

さて、カタイ語を長々と書きましたが、これはたてまえであり、実際は上級生下級生入り乱れて、可愛いい娘の争奪戦をくり広げるという、男所帯のウチのクラブにとっての唯一のバレンタインの日であったのです。

僕たちも最初の話し合いの頃には、もっと女の子を集めるためにノンノやアンアンに募集広告を載せようなどと気楽なものでした。

具体的な話が出るようになったのは、春休み恒例の九州ブライベートから帰ってきた、3月の末から4月の新入生歓迎の頃でした。この時には、オープンに新鮮味を出そうといった意見が多く出されました。オープンは2年生が企画、運営を任かされ、その実力を養う場とされています。軽井沢でやることは、何もかもメニューの揃ったレストランで食事をするようなものなのです。この結果、野外での炊事、オリエンテーリング、キャンプファイヤーなどを組み入れようということになり、9月下旬の連休に、山中湖畔のバンガローを借りて行なおうということを決めたのでした。

ところが4月の運営委員会の際に、この案は年間日程の中に入れることができなかったのです。この年は、早同交歓会をウチでやることになっていました。早同は合宿に次ぐ行事であり、実施に当っては、相当の準備期間と労力を要するものなのです。9月のこの時期は、コースの下見や準備に追われるということや、年間の日程の釣り合いから見て、9月にオープンをやれば10月にポッカリ穴があき、好ましくないということでした。この時あくまで意見を押し通そうという2年生と、説得しようという3年生との間に激しいやりとりがありましたが、10月に開催するということで話がついたのでした。しかし、10月に決まったといっても、最初からやり直さなければなりません。いっそのこと普通のランにしてしまおうかといった意見も出てくる始末で、収拾がつかなくなってしまったのです。

ニューサイ、サイスポは言わずと知れたサイクリング専門誌であります。峠路の紹介、紀行文、その時々にページを賑わすメカの特集記事、グラビヤなどは我々の間でもよく話題になります。自転車に乗っていない時の精神的な一時凌ぎにもなります。オープンの開催をめぐって喧喧囂囂(けんけんがくがく)の様子を呈していた傾に、ニューサイに次のような文章が減りました。「ベテランサイクリストの集い」と銘打ってあり、社会人のサイクリングクラブとして有名なミノムシCC主催の峠越えで、参加したサイクリストとミノムシの人々が交歓したという内容でした。暮坂峠だと思うのですが、1泊2日の日程で、晩には宿舎で酒を酌み交わしながらサイクリング談に耽ったという内容でした。結局はこの記事にヒントを得て、今回のラリーの企画が生まれるのですが、ちょっと話をそらしてみたいと思います。

僕は大学に入って初めて。サイクリングなるものに手を染めたのですが、このことはサイクリングに関する物事の全てはWCC製であるということであります。社会人のサイクリスト、特に1人でシコシコと走っている人から見れば、大学のサイクリングクラブの人間、すなわち、集団で行動し、サイクリングを趣味の次元で考えるよりも、大学4年間のサークル活動の具としている人間になるわけです。今、峠の原稿にというわけで書いているのですが、遅々として筆が進まないのでいささか閉口しているのですが、サイクリングて何だと聞かれたら、「走りたい時に自前で走り、楽しむもの」と答えるでしょう。

ところがこの当時は、サイクリングの本質とは何か、サークル活動におけるサイクリングと個人の趣味としてのサイクリングとの、兼ね合いはどうあるべきか、などといったことに真正面からぶつかり、うんうんと押しているようなものでした。この中で絶えず頭の中にあったのは、1年生の夏に東北合宿を終えて、石沢、酒井両君と北海道に渡った持の経験でした。様々なサイクリストたちとの出合い、特に一周族といわれる人たちとの出会いには、強い印象を受けました。彼らとの違い、走り方や物の見方の違いは何かということなのです。

話を元に戻してみますが、ニューサイの記事を見た時に「これだ!」と思ったわけでして、2年生の間でもこの記事に注目している者もいて、早速準備に取り掛かることになったのでした。

5月になって個人の分担を決め、コース、日程、費用、募集方法などについての話し合いを重ねました。6月には、1回目の下見を行い、「武道(ぶどう)峠でよし!」という所までこぎつけたのでした。記念品のペナントの発注や国民宿舎の予約を済まし、7月にはニューサイへ冒頭の広告の原稿を出したり、パンフレットを作成したりといった目束ぐるしい準備が進められたのでした。

一見順調に進んだように見えますが、難題は山積みしていました。一応申し込み者に対してバンフを郵送できる態勢を整えて、8月の中国路合宿に参加して、帰って来たのが8月の中旬を過ぎていました。ドッサリと積まれた申し込みハガキに返事を書くのを楽しみにししていたのに、2通の問い合わせのハガキしか来ていなかったのです。それでも、物臭な人がサイクリストには多いから、そのうち沢山くるであろうと高を括っていたのでした。9月の声を聞いても一向に申し込みが増えないのであわて出したのでした。

緊急2年生会を開き対応策を協議するという次第になって、気付いたことがあります。ニューサイはサイスボよりも質が高いとの評価は、衆目の一致するところです。しかし、発行部数の点で絶対的に少なく、こうした募集記事には向かないということ。さらに、読者層も片寄っていて、1片の広告だけを見て参加しようとする人が少ないこと。社会人のクラブの人に対して個別的に話を持ち掛けなければ、なかなか参加者は集まらないだろうとは、ニューサイ編集長のアドバイスだったのですが、遅まきながらそれに取り掛かることになったのでした。

山谷の手配師よろしく人集めに奔走したのです。残暑の東京を、ビラを片手にあっちの大学のサイクリングクラブ、こっちの自転車屋のクラブと歩き回り、勧誘し続けたのでした。人数の集まりは、新学期が始まる頃になっても思うように行きませんでした。30名集めるという当初の予定は、全く達成できる見込みがなくなりました。3年生から何とか10名を確保せよという叱咤激励がとばされるまでになったのでした。奔走の甲斐あってか、各地に紅葉の便りが聞かれる10月に入る頃には、どうにか10名の参加者を得ることができたのでした。

人数は多少不満でも、どうにか1段落着いた恰好になりましたが、もう1つ僕らをあわてさせたことがありました。コースの下見は都合4回行ったのですが、9月の初めに斎藤君が下見に行った時に、武道(ぶどう)峠が集中豪雨のために寸断されているということがわかったのでした。その後、杉本君の自動車で下見を行い、道が来年の4月まで復旧しないということを確認し、急拠隣りの十石峠にコースを変えたのでした。変更に伴う連絡やパンフの刷り直しなどの手間は、人数集めに苦労している身にはつらいものでした。

ともあれ、幾多の試行錯誤を繰り返しながらも、当日を迎えることができ、1人のケガ人も出さずに全員完走できたことは、幸いなことであったと思っています。天候は2日間とも雨模様でしたが、山は見事に紅葉し、峠そのものは変化に富んだ良いコースであり、十分に峠越えの醍湖味を満喫することができたと思っています。また、ずぶ濡れになって宿舎に着き、風呂に入ったあとで飲んだ酒は忘れられないのですが、この時のミーティングでは、クラブ員と参加者の人たちの峠の登り方の違いなどについて、様々な意見が出されました。この内容については参加者の松本さんの手紙に多くを譲りたいと思うのですが、以後のサイクリング観のようなものを作っていく契機となり、このオープンをやって良かったと思う出来事の1つとなったのでした。

あの頃の事を振り返りながら書いたわけですが、他愛のないことの羅列になってしまったかもしれません。その中で、この行事を通して1番大切であると感じたのは、やっている僕たちの間の連体感がなければ、このような行事はできなかったのではないかということです。実際、僕らはやっていく過程で何度も分裂の危機がありました。

また特定の1人か2人に仕事が集中し、何のために皆でやろうということになっていたか、意味が稀薄になった時もありました。しかし、その都度何とか切り抜けて来られたのは、お互いの信頼と言えるものがあった為ではないかと思っているのです。

肩肘を張って生きていこうなんて思ってはいません。しかし、何かを真正面から捉えて過ごす時期があってもよいのではないかと思ってこの文を書いてみました。

一般参加者よりの手紙 – 松本さん

一般参加者よりの手紙

早大オープンラリーに参加して松本

中山さん、それに早稲田大学サイクリングクラブの皆さん、この前の休みの峠越え、楽しませていただきまして、本当に有難うございました。天候に恵まれなかった事は残念ですが、久し振りにランドナーで気張って峠越えをやって、サッパリとした気分になりました。もっと皆さんと色々と話をしたかったのですが、一日目は極端なオーバーペースで登り、両足とも肉がつってしまうという大チョンボをやってしまい、どうにもダメージを受けた感じで、話す余裕がなく残念でした。

そこで手紙では失礼かもしれませんが、早稲田の皆さんの走るのを見て感じたこと、僕の考えている事などを書いてみたいと思い、ペンを取りました。時間つぶしにしかならないかもしれませんが、読んでいただければ幸いです。

まず、皆さんの馬力のあるのに驚きました。自分で言うのも恥ずかしいのですが、僕もある程度は足には自信があったのですが、結果は十石峠の登りの通りでした。正直な所、変な言い方ですが、現役の連中はどれくらい馬力があるのか非常に興味があったのです。皆さんの走り方を見てとても頼もしく思えました。

しかし、気になることが1つありました。それは峠の登りは良いのですが、下りが今1つうまければ良いなと思えたことです。確かに雨のジャリ道、ドロ道と条件が悪かった事もありますが、3、4人位バンクをしてしまい、転倒した人も1、2人程いた様でした。

僕は下りのポイントは、3つあると思います。1つはタイヤの太さと空気圧、2つ目は道の選び方(タイヤの通る所の選び方)、3つ目は、ブレーキをかけるタイミングだと思っています。

十石峠の下りで、あの条件でしたら、やはり2分の1位(26 x 1-1/2)の太さが必要でしょう。空気はあまりパンパンに入れると、スリップしますが、できるだけ入れた方がバンク防止には効果的です。

道の選び方は、当り前の事ですが、凹凸をできるだけ避ける事です。その為には敏速に自転車を操縦する事が大切です。ペダルを水平にして両足に体重をのせ、腰はサドルから浮かし少し引き気味にし、両足でフレームをはさんで(トッブチューブだったと思いますが)、オードバイ同様、リーンイン、アウト、ウイズをうまく利用し、なるべくスピードを落さずに、良い所を選んで走ると良い様です。重心は落とし気味の方がうまく自転車を操縦できる様です。

ブレーキのタイミングとしては、どうしても避けられない凹凸があった時、また荒いジャリに突っ込む時など、高速で走っては危険な所は少し手前で必ず減速するという、これまた当り前の事なのですが、大切なことでもあります。これらの点で、かなりパンク、転倒、またスポーク折れなどが防止できると思います。峠の下りは、転倒などトラブルなしにできるだけスピードを落とさずに下るところに、最高の醍醐味があると思います。少しくどくなりましたが参考になれば幸いです。

サイクリング観と言っては大袈裟ですが、ちょっと聞いて下さい。僕は、峠はやはり最後まで乗って上るものだと思っています。途中休む事は一向にかまわないと思いますが、引いて上ることだけは絶対にやりたくないと思います。つまり、自転車をやっている時は、前進する時は必ず自転車の上にいるという事が、サイグリングだと思っています。ですから、かつぎ上げる事はどうも好きではありません。富士山に登ったと言っても、どうもあれは自転車が荷物にしかなってないような気がするんです。

余裕のあるサイクリングということが、(ミィーティングの)テーマになりましたね。僕は早稲田の皆さんには、そんな事はもっと年取ってからでいいと思います。ガムシャラに走って、あらゆる場合を経験してからでいいと思います。大切なのは、いつまでも、つまり学生生活を終えて、社会人になってもいつまでも、暇と金の都合をつけて走ることだと思います。余裕のサイクリングはその時十分できます。と言うより、その頃はガムシャラサイクリングができなくなり、余裕をもってしか走れなくなると言うのが合ってるんじゃないかと想像します。自分の事を言っては恐縮ですが、僕もまだ24才、十石峠では気張り過ぎて足がパンクしましたが、まだまだガムシャラに走る方です。それでいいと思っています。そのうちに走ることをベースとして、それにさらに色々な楽しみを付け加えて行くサイクリングをする様になると思っています。

そう、1つ追加しますと(少々しつこいですが・・・)自転車のメカニズム自体にも、もう少し関心をもった方がよりベターと思います。スポークが切れた時の修理位までは、ソロサイクリングの時必要でしょう。

以上コタコタと書きましたが、やはり走る事、学生生活を終えた後もいつまでも走る事が大切じゃないかなんて考えています。

僕は、今度11/3~4に、茨城県の北の方、袋田の滝のあたりをレーサーで走る予定です。早稲田の皆さんは同じ頃、同志社大学サイクリングクラブとの合同サイクリングでしたね。頑張って下さい、そしていつまでも走って下さい。それでは、また。

早同交歓会パート1 – OB柴田

第11回早同交歓会

パート1 – 騒動交歓会

法学部OB 柴田

「オイ、オメーヨー、伊豆でも下見に行ってみねぇか?」と電話の向うで、どこにしているのか分らない様な鼻眼鏡をかけているウソ太郎こと太郎君から話があったのは、春休みも押し迫った3月の下旬であった。

昨年の早同交歓会の折、今年の早同候補地を同志社に打診したころ、時期的にも伊豆半島がよかろうということであった。それで春休み中に1度下見に行こうとは思っていたのだが、何しろ我輩は3月は、四国瀬戸内海、赤潮汚染調査、剣山大蛇探索、石鎚山つらのこ捕獲特攻作戦ランに遠征し、帰ってきたばかりであり、作戦ランに同行した程こと程島君も疲労はあったものの、先ずは3人で行ってしまえとばかりに出掛けてしまった。伊豆は3月とはいえ、雪も降る苦天であったが、半島の南西岸、石廊崎燈台、天城の踊子コースなどの大体主要な場所は目を通してきて、宿舎についても心配なかろうという印象を得た。

こうして概略は出来上り、新学期を迎え、新たに早同委員会(全員で15名)を設け、伊豆のコースを公表したところ、2年生から、こんな独断的な決定があるものか!とヤリ玉にあげられ、イヤ焦ったの焦らないのって、ぶったまげたの驚いたのって、一方は伊豆で可とし、一方身内から非とするし、困惑すること、それは大変なものであった。土台をゆすられるとは正にこのことであった。そこで大至急運営委員会を設け、再検討したところ、箱根方面がよかろうということでコースの検討を始めたところ、どこかで大ウナギが暴れたらしく、伊豆の南西部にかけてかなり大規模な地震が発生し、アへー、こりゃ伊豆は完全にダメだということになったのが5月の中旬であった。

11月のことを考えるなら、伊豆実施も可能ではあったかもしれないが、被災直後に、大挙してサイクリングで下見に出掛けるのも少し考えものであったので、伊豆は完全に断念した。箱根に下見に行ったのが6月であった。3班に分れて行ったのだが、結論は、大観光地箱根が我々を受け容れて呉れる様な場所ではない、ということで一致した。そこで又々困ってしまい3度検討を加えた結果、視点を少し変えて、我々のホームグラウンドである軽井沢方面は如何であろうか、ということになり概略を決定した。この決定があったのが6月中旬から下旬にかけてであり、コースの検討、宿舎の手配と順次手を打っていった。又同時に同志社の渉外の花木君を通じて連絡を取り始めた。

合宿を挟んで、この方面の下見を励行して貰うことになり、後期が始まってからは最終的に候補地を決定し、軽井沢 – 嬬恋村 – 榛名山 – 軽井沢という場所を確認した。ここへくる迄にもかなり紆余曲折があり、又費用に関しても諸物価高騰の折、1万円程度になるかもしれないし、70名程の参加者を見込んでいた我輩は、日に日にその重圧がジワジワと押し寄せて来る様で、その重圧はナイーブな我輩の神経をして、夜もろくろく眠れぬ日をもたらしたのであった。

そしてもっと大変なことには、10月初旬に届いた同志社の参加者を見ると、なんとこれが46名、我方は43名、計89名という途方もない数字になり、アッと驚いた為五郎の開いた口が塞がらない程にぶったまげた。どう数えても約90名、予約した人数は約70名、この20名をどうするかでもめたが、結局、飯塚君運転する伴走車に6個ではあるが、シュラフを積むことになった。然し、一方では急用が出来たり、都合が着かずに参加出来ない者が双方数名ずつ居り、結局4泊5日を全部参加する者が73名と大幅に減り、今だから言うのだが、ホッと溜息をついたのだった。

こうして準備万端整えて、第11回早同交歓会の初日、11月2日土曜日、午後3時の集合を待つばかりになったのであった。

晩秋の風そよぐ軽井沢は、夏の賑いだ名残も既に無く、静かに我々を待っていた。その静寂を漠として破らんとするのは早同両校の破廉恥集団であった。集合の午後3時よりもずっと早く到着していた同志社連中、京都から走ってきたという、運賃節約人兼サイクリスト、これに比べて我WCCは相も変わらず集合が悪く、3時集合にも間に合わない者が数名。イヤ、実にハジカシー限りであった。

ダテ君他1名を駅に残し、到着していない連中を待ってもらい、又家を10時に出たのに4時になってもまだ、姿さえ見せない伴走車を心配しながらも予定通りスケジュールを消化していった。実によく個性の発揮される自己紹介。これも交歓会の1つの楽しみだ。同志社3回生の向井君は、3回の交歓会ともに「ワァー。」と言っただけで自己紹介を終え、多分来年もそして再来年も「ワァー。」と1言言うだけで終わりにするのではないだろうか?

又この交歓会にあっては、否これだけではないかもしれないが、恥だとか恥かしいとかいう言葉が全く該当しない場にあっては、ウチの金権会計局長石川君あたりは、タイツの下に手を入れて、ナニやらを弄り乍ら自己紹介をするのだ。イャー参った参った。余りの行為につい目を背むけてしまいそうになったが、なんとしても彼の行為をありのまま克明に描写して「峠」に掲載しようと思い、我慢に我慢を重ねて必死に見ていた。それで、彼が自己紹介の時に何を言っていたのかは、つい忘れてしまった。こうして自己紹介を終え、エールの交換も終えた頃になって、遅刻した部員も集り、ほぼ全容を整えた。

そして費用も徴収していた時に、同大1回生の後藤君だったが、家から連絡があり、母が交通事故にあったのですぐに帰りたい、ということで、もう1度家に確認の連絡をさせたところ、怪我も大したことはないとのことで、本人始め一同胸をなでおろしたが、本人の強い希望もあり、始まったばかりの交歓会ではあるが帰宅することになった。

又他の部員は予定通り風呂で疲れを癒してもらい、2回に分けて食べた夕食も、正に飢餓にひんした乞食が、われ先にとばかりに飯粒に群がり集まっているかの錯覚に陥った。否あれは事実であったのだ。夕食戦争も餓死者を出さずに無事終了し、全体ミーティングを始めた。大岩ウソ太郎君はこの時の為にと、後生大事に携えてきた8ミリフイルムを映写し、我クラブの活動を遺憾なく見せつけた。

同志社連中はこの圧巻に声もなく、只々溜息をもらすばかりであった。こうした静寂には、同大連中が居眠りをしていたからだ。との説もあるが、我輩は前者だと信じている。この後班毎に顔合せをして貰い、これからの5日間「宜しく!」と挨拶を交わした。然し乍ら一方では、我輩は1年早同委員を集めて、こういう場には相応わしくないかもしれないが1つ気合を入れた。こうして第11回早同交歓会の初日は賑やかなうちにも静かに更けていった。

11月3日、日曜日6時15分起床、直ちに外に出る。それ程寒くはない。トレマネの杉本B君の「2列に並んで。」という声で、2列に並んだものの、何をするのかと思ったら即ランニングではないか?流石の委員長殿も顔面蒼白、お先真暗。あとは野となれ山となれの心境。70数名もの人間が早朝からドタバタとテニスコートの間を走り抜けて行く。1人200m走ったとして70人で14km走ったことになる。

大したものだ。これで終わりかと思いきや、列はコースを右へ折れてテニスコートの中へ、我輩こんな所へ入ってしまって良いものだろうかと思っているうちに全員入ってしまった。マルく円を描いて柔軟体操をして、今日の体操これで終わりとなるであろうと思い、集合をかけようと思ったが、これがなんとその間もなく、1人1人番号をかけさせて腕立てをするではないか。おいおい、こりゃ一体どうなってんの?これでは74回腕立てをすることになる。イヤ、実に参った。何しろ全身汗だらけ。ロや鼻だけでは足りないので、耳と目をも使って呼吸していた。地獄で仏という諺があるが、この日のトレーニング、地獄で閻魔がピタリとあてはまる。然し杉本B君、我輩はこんなことは微塵も思ってはいないのだ。只、立場上我輩は皆の声を正確に反映しなければならないのだ。我意に反したことを書くのは辛いが、これもお役目上致し方あるまいと思っているのだ。

出発。8時半より10時迄各班自由に軽井沢見物。本日のCL・杉本Bトレマネ局長の指示により出発。然し石井A氏、俺の靴がない、と捜している。誰かが似た靴を履いていったらしいが、正直な話我輩、ここ迄面倒は見られないのだ。後で石井A氏犯人を捕えたそうだ。やれやれ行くかと思ったら、今度は大岩7班が早々にパンクでまだ出発していない。当事者は2年小林B君とその自転車であったが、大岩7班は既にこの時、何やら前途に不安を感じさせる一物を秘めていたといえる。何と言っても4年生は上村氏。しばし話していたのだが、10月の下旬に北海道に降った雪について「根雪になるかなぁー。」と一言吐いた。泣かせるではないか。我々では根雪などという言葉は出て来ない。流石北海道村旭川郷出身。何故かこの一言印象に残った。

こんな話をしているうちにパンク修理も終わり、民宿「さむらい荘」を出発したのは9時ちょっとを過ぎた頃であった。我輩はハンドル部分のリテーナーを破壊してしまい、10時に皆が帰って来る迄に軽井沢駅で修理していた。

本日のコースは軽井沢 – 浅間越 – 北軽井沢嬬恋村干俣のヤマタY・Hである。軽井沢を出る時、我輩が浅間の噴煙を見ていたら、岸田氏多分、恐らくきっと冗談で皆を笑わせ様と思って言ったに違いないと思うが、あれは雲だと言う。1人頑張って雲だ雲だと主張する。我輩一瞬、この人本当に狂ってしまったかもしれないと思っていると、そこに現われでたは稲垣氏。いつもの口調で「あれ、あれ雲か?」と不思議そうにその雲とやらを見、そして又空を見上げて言う。「だって他にどこに雲なんか出てるよ?よく見ろよ岸田。あれは煙だよ。」実に明解、その通り、青く澄み切った軽井沢の空は、まさに少年稲垣の胸中の如く雲1つなく晴れわたっていたのである。然し岸田氏、男が1度言ったことを取り消すことは出来ぬとばかりに、いまだにあれは雲であると主張しているのである。

1班に遅れること21分。8班と共に出発したが、8班の班長程こと程島君と会話を交わした。酒井さんはきっと狙っているぞと。それを聞きつけた酒井さん、しきりと九州遠征を口にし、実力の残っていることを強調し、心秘かにタイムトライアルを目指していることを暗示する。中軽井沢を駅の前で右折し、愈々本日のハイライト、浅間越へ向う。これが結構きつく、日曜でもあった為車も多く、ましてや、リテーナーがないのと同じ様な状態のマイカーは喘ぎ喘ぎ、上って行く。もっとも喘いでいたのは自転車ではなく我輩自身であ

ったのだが。

然しそれ以上に喘ぎ苦しんでいたのは上村氏であった。ゆっくりでいいですよ、とは言ったものの内心ゆっくり走って下さいと願っていたのだ。やがて浅間越の峰の茶屋。ここで昼食にし、長い休息を取ったが、その間に我輩は勿論石川・ダテ・石沢・戸田・福崎・大上君らが小浅間にアタックし登山をしてきた。こんなことも時間があればこそできる。時間は上手に使い度い。一方では同大4回生の青木氏、下痢に苦しみ便所へ通い放し。顔はひきつりとてもではないが見られたものではなかった。(これは失礼)

昼休みも終わり、あとは下るだけとなったが、その北軽井沢へ行く途中O君こと及川君が車に当て逃げされた。大事に致らなくて良かった。北軽から別荘地の中らしき場所を走って行くがなかなか景色もよく、特に浅間の噴煙が日に照らされたところは良かった。又一部道を間違えたものの、2年生もよくコースを検討していた。下りで8ミリに映ろうと試み、転倒したウソ太郎君も無事大笹に着きY・Hに向うだけとなった。然しここで同大主将の原口君バンク。我輩のチューブを貸した。このチューブ、我輩、彼に貸したまま返して貰っていない。来年取りに行くことにしよう。

今にも壊れそうなこのY・H、我々10人は離れの2階に陣取った。この離れでは、なかなか楽しく、ちょっとした宴会を催し、実に和やかに時を過ごした。Y・Hに到着してから食い放しであった為、晚飯の時に、又食うのか?などという贅沢を言っていた者もあった。

夕食後、班別ミーティングで明日のコースを各班毎に説明したが、何しろ結論は榛名山に登りつかねば泊れないのだ。ということで、各班苦心のコースを考えていたが、暮坂峠を越えてから榛名登山の案を出していた7班はC・Lの戸田君の苦心にも拘らず、上村氏の慎重論に押され、二度上峠経由ということになった。明日も晴天が続くかの如く、夜空には満天の星が輝いていた嬬恋村の晩であった。

11月4日月曜の朝は交歓会史上、最大の汚点を残す大チョンボで始まった。

離れの2階に陣取った我々は、当然当日の起床をかける正路君が起こしに来るであろうことを信じて疑わなかった。然しそこは流石に3年生、石川君は起こされないでも目を覚ましたものの、時計を見たら6時15分の起床に遅れること15分、6時半であった。しまった、と思い、死ぬ思いで必死に階下に降り靴を履いて体制を整えることわずか3秒。この早さは人間技とは思われぬ程のものであったに違いない。そして、さぁやろう(トレーニングを)と思ってぐるりと見渡して見た。以下その時の我輩の心のうちを描写してみると、

(あれ、増永は煙草なんか吸っている。イヤに余裕あるな、アリャー、杉本Aの大バカヤローめ、歯なんぞ磨いている、さっさと集まらねばならん時に何をやってんだ?それにしてもトレマネのくせに杉本Bが居ないし、副委員長の新名までが居ないではないか、本当に集まりが悪い、この先無事交歓会終わるのだろうか。頭にくるなあー。)

であった。やがて石川君が出てきた。そこで我輩「早く集まれよっ!」と大声で集合をかけた。然し次の瞬間、我輩は自分の目と耳と鼻と口とを疑った。一体この世界にこんなことがあるのであろうか?果してあってもよいものか?私は自制心を取り戻ろと必死に試み、目も回らんばかりになっている視界を1点に絞ろうと努力した。そして我に戻って一瞬前を想い出したところ、横に居た増永君は果して何と言ったか?そう「トレーニング、もう終わったよ。」もう何も言うまい。我輩、この峠紙上を借りて、只々この不行跡を反省し、伝統あるこの交歓会に汚点を残したことを深く御詫びする次弟であります。

この大チョンボの日は、ここ嬬恋村から榛名山頂榛名高原Y・H迄の班別フリーランである。8時より各班C・Lの検討したコースを走ることになっているが、ウソ太郎君は朝日に映える浅間を背にしての8ミリ映写に余念が無かった。我輩は各班出発してから自転車を分解して伴走車に積み込み、皆より1足先に榛名へと向かう。このY・Hで各班からの無事を知らせる電話をひたすらに待つのであった。車中ポカポカ、外は寒々。30分位で1班に追い着く、杉本B君ゴキブリと衝突してバンク。やがて3班C・Lの石沢君にも追い着く。コッチコッチと須賀尾峠を指す。暫らく行くと2班を率いるO君と二言三言会話を交わす。そしてすぐに5班牛田、4班增永の両君に追い着く。5班のC・L正木君の寒そうな、そして切なそうな表情が今でも目の奥にありありと浮んでくる。ガクンチョダテ君の6班とウソ太郎大岩7班は二度上峠に行ったから仕方ないとして、どうも腑に落ちないのが8班。

途中迄は車と同じコースであるにも拘らず、姿形も見えない。車の中で1班ずつ確認していたのだが、8班だけが行方知れず。車はどんどん先を急ぎ、原稿も又先を急ぐ。Y・Hに到着して、そこのオバチャンに、これこれしかじかなので電話がかかってきたら取り次いで呉れる様にお願いをした。やがて待つこと第1報が5班牛田君からきた。8班は見ずとのこと。第2報は4班増永君。やはり見ないと言う。第3報、アホンダラ8班程島君からであった。何とあっちこっちを見物していたとのことであった。

全員無事生きていると聞いてホットするのも束の間、3班杉本A君から電話があった。第1声に「車回してくれ。」ではないか。理由をきいたら同大の名和君。彼は去年のT・Tの覇者であるが膝を痛めてもう走れないということであった。早速飯塚君に行って貰った。こうして彼も無事Y・Hに到着し、4班を先頭に続々と登ってくる。4班の到着があと5分遅ければ、オバチャンの出して呉れたコーヒーを飲むことが出来たのだ。「イタダキマス。」と言って立上ったら、4班の連中が目に入ってしまったのだ。イヤ残念。C・L石沢君率いる3班を最後に全員到着した。

今夜は榛名高原Y・Hは借り切りなので、石井A氏を筆頭に女子部屋、女子風呂、女子トイレを使用出来た者は大喜びであった。石井A氏一説には、夜興奮して寝られなかったとか。今晩の学年別ミーティング、同業として又同学年として、或いは賛するところあり或いは食い違うところありであったと思う。与えられた機会は最大限に生かして欲しい。生かすも殺すも我々次弟なのだ。

さて1番心配した就寝の時。16枚で18人がその布団を利用することになったが、混乱もなく納まるかに見えたが、程島君と1年の高田B君との間で、ナントカ虫が臭いとか臭くないとかで騒動となり、この結果B君はコンパの時には寒い思いをすることになった。2年のC・L会議を終えた正木、戸田の両君が戻ってきたのは10時を過ぎていた。役目とはいえ毎日御苦労様。それを見て我輩1人覚悟を新たにするのであった。明日のトレーニングは1番に行くぞっと。

ジャジャジャジャーン。今日が最後なのだ。朝の体操は、本日は榛名湖を半周するのだと同大の向井君、米田副将に告げておいた。連中本当にやるものだと思っていたらしい。

今にも降ってきそうな雲行きであり、朝食の時にはバラバラと降ってきていた。その合間を縫って出発。榛名の下りは充分に注意する様にと何回も念を押した。その甲斐あって起きるとしたらここしかない、と思っていたこの下りではメカトラ以外は何事も起こらずに済んだ。然し、車間をあけすぎ、本日のC・L斉藤君が出発してから、最後尾の我輩が出発する迄に、約20~30分の間隔があいてしまった。後輪をスリップさせながらも下っているうちに雨も本格的になり、いつもの惨めな思いで走る。下りきったところで名和君リタイア、先に民宿へ帰った。さてこの辺から問題が起きそうな気配になってくる。読者諸氏の中には次に我輩がどんな面白いことを書くのかと心待ちにしている人が居るのではないだろうか?

軽井沢へ帰る迄に、今日は峠を4つ越える。1つ目の天神峠は無事終了。これからは安中へ抜ける為に330mの雉子ヶ尾峠を越える。先頭の2班から、6班C・L中山君の班迄は順調に越え、1班も無事征服、そして7班は?・・・(読者諸氏にあっては3日の出発前の7班のメカトラを想い起こされたい。)

この峠、下見に行った殆どの連中が間違えてきている。左の細い道を行くところを右の太い道を行くと、元来た道に戻ってきてしまう。我輩がその場に着くと、戸田君が右の道から歩いてくるではないか。「汝、如何致した」と聞くと、「大岩さん達がねぇー、あっち行っちゃったの。」と答えるではないか。ウソ太郎メ!然し暫らく待たねばなるまいと思い10分待ち20分待ち、そのうちに4回生の岡崎氏も心配して健脚を持して来て下さった。勿論上村氏は峠の上で連絡を待つだけの役を引き受けて待機されていた。1時間待った。予定に遅れること約2時間、道標を作って出発。7班4名+我輩の計5名が単独行動をする。戸田君、大部焦っていた様で磯部へ来る迄はかなりのファーストランであった。然しあまり焦るのもよくないので、少し休息を取って貰うことにした。こうした時には落着くことこそが1番。

よい勉強になったと思う。本日3つ目の杉ノ木峠に向かう。峠の手前に丘があるのだが、ここを下っている時に、もしかするとここで…とも思った。その丘を下り、右へ大きくカーブした所で現われ出しがウソ太郎。他に花木、谷口、萩原の各君が同行していたが、連中は遅れに遅れを出しているので碓氷を越えて帰ろうかと思っていた。というではないか。本当に会えて良かった等と話して走っているうちに、杉ノ木峠451mに到着した。晴れていればくっきりと妙義の珍奇な姿が見えるのに、薄曇の天気では無念の涙を飲む以外はない。すぐに下って中小坂に到着。ここで昼食となる。

ここへ来て漸く全員揃ったかと思ったら、本日のC・L斉藤君が、先程の丘の下りで転倒し、1人で病院へ行ったとのことであった。

又昨年の交歓会の委員長の河合氏は、1昨年に引き続き転倒で膝を痛めてしまい、T・T参加は断念され、皆より先に片足だけ使い走って行かれた。中小坂の出発が2時であったが、本来の予定であるなら、この時刻にはT・Tの早い者が本日4つ目、そしてTTコースである和美峠984mに到着していてもよい頃なのである。TT開始は3時5分からとなった。上では新名、杉本Aの両君が首を長くして待っていることであろう。

「5、4、3、2、1、スタート。」大歓声が上る。1班よりスタートするこのT・T、伝統の1戦。小学生のガキ迄も混えて応援する。写真を撮る者、用もないのに後から追っかけて行く者、ガタガタ震える者、小用を足す者。伝統の1戦に賭ける両校部員の意気込は物凄い。4回生青木氏は猛然とスパートしあっという間に見えなくなる。見えなくなった所で休んでいるに違いない。5分後に2班そして又次にカップを心秘かに狙う石沢君の居る3班。去年の第2位増永君の居る4班、遠慮がちな正木君や主将の居る5班。

ガクンチョダテの6班、岡崎氏は言うに及ばず上村氏も居る7班、8班。これ又初日からカップを狙っている我酒井A氏、そして秘めた闘根無冠の若鷲程島(イヤ、これはプロレスの見過ぎ。)凄い凄い、これ程荘観な光景はここ暫らくお目にかかっていなかった。6.5キロを一体何分で走ればカップに手が届くのか?これが最大の問題。我輩立場上、最後尾を走ったので詳細は分らないが、峠の手前200m位の所で1班の稲垣、青木の両氏並びに7班の上村氏に追い着いた。

この3人は知らなかった筈であるが、この3人、否1班の2人のうちのどちらかから、ブービー賞獲得者が出るであろうことは分った。峠の途中迄は新名君が迎えに来てくれた。遅い到着に心配して来て呉れたのであろう。最後にゴールしたのは我輩と稲垣氏であった。この瞬間ブービー賞は青木氏に確定した。杉本A君も寒風吹く中を御苦労でした。我輩達が峠に到着した時にはもう夕陽も沈みかけており、暗やみが我々を取り巻いている様であったが、伝統の1戦の白熱した熱気と皆の大歓声の余音はまだ残っている様であった。

民宿「さむらい荘」に戻り、記録や賞品を整理したりし、フフン、ナルホド等と思い、乍ら熱戦の跡を振り返ってみたりもした。夕食後、閉会式迄に時間があったので風呂に入った。岡崎、青木の両氏が入っていたが、青木氏にブービー賞のことをそれとなく大きな声で内緒で話すと、喜んでいたが、賞を貰う迄は知らなかったことにしておき、その場で初めて知った様に大演技をすると意気込んでいた。我輩はそれを聞き、何となく小用を足したくなった。然し都合がいいことに、お2人さん出ていかれて、我輩1人残ってしまった。

エーイッ!アーすっとした。而来、日光戦場ヶ原の小川に猛烈にして果敢にも、ダイビングを試みられた関口氏(日交勤務活躍中)、コンパの席上フル〇ンで両校部員を泣かせた岡田氏(在学中)が居たが、「長」と名の着く者が自ら風呂場で小用を足すとは?風呂場の特性を十分考慮したつもりなのだが、どうも湯気はブンブンと立上り、どうにも臭気が籠ってしまい、あとから入ってきた杉本B君とと吉田君、実に不可思議な気持になったのではないだろうか。もっとも、この一事は紙上初公開でまだ誰も知らないのだが。

閉会式並びにコンパ兼演芸会の始まり始まり、簡単に挨拶を終え、愈々待ちに待ったT・Tの成績発表。早稲田陣徹底完全大勝利。1位~3位を独占。

優勝、程島 商3年、記録28分11秒。

2位、岸田 商4年、同31分30秒。

3位、石沢 法2年、同31分39秒。

圧倒的な早稲田の健脚。やっと4位に同志社古屋君、5位に増永君、6位に同志社近田君。皆死ぬ気で走ったに違いない。実際そうであって欲しかった。然し立派ではないか。1人30分の壁を打ち破った程島君、初めからやる気ムンムン。我クラブにおいてもその実力は自他共に認めるところ。3年の最後を飾るのに、これ程立派な賞はないであろう。68人中の最高の実力保持者といっても過言ではなかろう。鼻の穴の中にまで塗ったサロメチールの影響大なり。さて続くは岸田氏。3年前の夢よもう1度、とはいかなかったが、4年にあっては孤軍奮闘し、その実力たるや4年になってもいまだに衰えを見せず。その名を語り告ぐもの少なからずや。3位に控えしは石沢君。イヤ、オメデトウ。君に関しては何も言うまい。大事な大事な1年間がまだまだ残っている。第2第3の程島となれ、岸田となれ。然し表面にこそ出て来ないが、酒井A氏の7位、石川君の9位、10位の吉田君、皆よく頑張った。それが証拠には、2位と10位の差が僅か2分30秒なのだ。特別賞は、第11回を記念して、11位賞、同志社の二木君に、そしてブーピー賞は同じく青木氏が演技たっぷりに受賞した。

さあー行ってみよう、大コンパ演芸大会。今年からは両者を一緒にすることにした。相変わらず同志社諸氏は演技がうまい。ここで特筆しなければならないのは、同大3回生の被害者を当てるゲーム。石鹸とチーズを4、5人が食べるのだが、石鹸を食べるのは只1人。誰が食べているかと思いきや、古屋君が必死になって食べている。

最後には口からアブクをブクブクやり出し、全員拍手。同志社は飢えている奴が居るとは聞いていたものの、セッケン迄食べるとは夢にも思わなかった。順番は巡り巡って早大3年。歌だけでは面白くないことは分っていたが、あおり、教唆をした奴が居るが多分ウソ太郎であろう。我輩もこの辺で覚悟を決め、踊るか!ということでついつい踊り出してしまった。踊り子さんのオカラダや衣装には触れるなとのアナウンスがあるにも拘らず、触れるスケ○な奴が居る。ユルセネェー。

歌も踊りも最高潮に達し、両友相和し肩を組み盃を重ねて行くが実に楽しい。嬉しい。70人もの人間が集まってこんなに素晴らしい1事を作り上げているのだ。然し、エールの交換、校歌斉唱そして最後に我輩を胴上げしてくれたが、正に感涙にむせび、涙を流して声をあげて泣いた。

3年間のクラブ活動をこの交歓会1つに集約すべく我輩はこの1年悔いを残すまいと活動してきた。今ここに東西の朋友が1つになり、喜びも苦しみも互いに分ち合い、我々の交流に賞賛を与え得るなら、それこそ我々1人1人のサイクリストとしての証しではなかろうか。この情熱は決して絶やすまい。

早同交歓会パート2 – OB柴田

第11回早同交歓会

パート2 課題と展望

法学部OB 柴田

我クラブが独立して活動し始めてから今年で12年目であり、数字上の比較でも交歓会の伝統の重みをひしひしと感じるところであります。当時、関東関西の両雄が肩を並べて一処に会すということは、極めて画期的なことであったに違いない。

ところで私は今回の交歓会を「走る」ということに重点を置き目標を置きました。昨年、同志社河合委員長の下に行なわれた第10回交歓会は、実に多種多様な方法、思考を取り入れ、第10回目を記念するのに実に相応わしい交歓会であったと、今更乍らに頭が下がる思いがします。一方、何故今回は単に走ることに目標を置いたかというと、1つにはサイクリングの全ては先ず走ることにあり、という大前提を再確認する為、2つには10年1昔の諺がある様に、交歓会をもう1度見直す機会を作りたいという意志が大きく働いた。という2つにあるのです。1つ目については略させて頂き、2つ目について少し考えてみたいと思います。

正直なところ、交歓会の従来の形式方法をそのまま受け継ぐことには少なからず問題点があることは、感じているところでありました。特に今回は、伊豆を選択したこと、或は又箱根と結局3回目に決定したことの一事をもってしても、多人数のしかも70~80人の希望をその最大公約数としてでも受容することが、如何に難しいものであるか身をもって体験しました。又この点に伴ない、その為に要する費用、今回は9,000円ずつ徴収しましたが、この他に赤字が出ているのは事実であり、クラブ財政に重大な影響が出ていると共に、

1人が9,000円を負担することに、個人負担の増大を嘆いているのは決して私だけではないと思います。

単純に考えるても、同じ9,000円を使うなら、自分が本当に走りたい所で、という希望が出てくるのも充分うなずけるところなのです。又個人負担と同様に、開催者の担当であることが即主催者の運営責任でなければならないという、極めて一方的負担についても「交歓」の意義の何たるやを考えると、やはり疑問点なしとすることには一概に同調する訳には行かないのです。次に、参加者と実施時期についても一考を要すると思います。多くの参加者があることは、何よりもやり甲斐があることは言うまでもないですが、然し80~90名もの人間が、若し一同に会することになると、詳細綿密な計画を練ったとしても。どこかから水漏れが出てくるもので、今回の最終日にもやはりミスコースをして、あわや、ということにもなりかねなかった。

そしてその水漏れは、集団が大きくなればなる程、その影響は大になることは言う迄もないことでしょう。この点についても新しい試みがあってもよいのではないでしょうか。それについては後程述べることにします。又、交歓会の出欠席についてですが、伝統ばかりを強調する余り、その出席を強調し過ぎることがあってはならない筈です。本当に必要なのは、出席の強調よりも出席に魅力を持たせる様な態度であるのではないでしょうか。こうした積極的態度を抜きにして出席の強調はあり得ない筈です。

実施時期についてですが、決して意図した訳ではないことを断っておきますが、今年度は文化祭と同一日時になり、早稲田にとっては楽な出席といえましたが、同志社にとっては辛い出席と言えたのではないでしょうか。この点については実施方法と形式等とも並行して考えるべき問題であります。然しこれらの問題も、現在のままで済ます訳には行かない筈ですし、いつかは解決しなければならない問題であることは、誰しもが考えているのではないかと思います。そこで具体的な提案を試みることにしました。

課題と展望という大きな表題を掲てみましたが、これからはその展望について述べたいと思います。然し、ここで少し注意を喚起したいのですが、述べる諸点については、あくまでも既成の概念を取り払って、冷静に受け止めて欲しいということです。

ここ暫らく新幹線の事故と安全について、盛んに論じられ、10年目を迎えてその安全対策について抜本的に解決すべし、との声が上がっていますが、交歓会についても同項のことが言えるのではないか、というのが私の基本的姿勢です。過去3回の交歓会を経験してきて、特に強く感じる次弟です。論点を絞る為にも、課題になっている分についてのみ述べることにします。この交歓会についてどの様に評価するかは、最終的には個人に委ねる以外はありません。ですから、どんな評価にせよ、次の点にそれを当てはめてみて下さい。交歓会来の形式はこれでよいのか、という点について。

この点について私は、従来ある「交歓」によりブラスになる点として、両クラブ間の常時交流を訴えたいと思います。ランの資料、記録等々の交換、ヌクラブの様子を互いに知り合う等ということを、我クラブにあっては「早同局」なるものを設けて行なうことも一考かと思います。

次に実施について、これは最大の問題になるでしょう。然しこれも前の常時交流を発展させることにより、両クラブ間においていくつかのグルーブを作り、混成チームで合宿或はそれに類似した形式を取ることも可能ではないでしょうか。出発地或いは解散地を決めておき、そこに到る迄はグルーブ毎にコースを設定して走る、こうしたことも、勿論両校の積極的な関心がないことには難しいでしょう。然し同志社が合宿を我クラブと違う、パートラン形式で行なっていることを思い浮かべるならば不可能とは言いきれない筈です。

又この点の延長線上にあるものとして、運営の分担という点について。現在、主催者側が運営に関する全ての責任を負担するということになっていますが、例えば隔年毎にその負担を分け合う、という形式を取っているにしても、その負担は決して公平な負担とは言い切れません。交歓を考えるなら、同じ喜び同じ苦しみを味わい、その結果として1つのモノが出来上るのであり、被招待者があくまでもお客さん扱いで、招待者のなすがままに一方的に任せきってしまうところに、何処に交歓があるのでしょう。主催の交換はあくまでも形式上のものであり、その一事をもって公平な負担の分担が行われている等と言うのは、木を見て森を見ずの割ありとせざるを得ません。

又費用点について。あくまでも仮定上の事ですが、もし夏に合宿形式で行なうとしたら、例えば9,000円なら、我クラブの合宿においては、1週間から10日間の費用に当たる筈だと思います。この点を考えるならば、費用はもっと上手に使える可能性は大いにあり、です。今後ますます物価が高騰するだろうことをも考えて、早く手を打つことが必要だと思います。

参加者について。合宿形式にこだわる様ですが、小グループ毎に活動することになれば、その機動性は、現在を考えるならば、想像を遙かに超えることでしょう。寧ろ、詳細綿密な予定は逆にジャマということにもなるのではないでしょうか。又余り細分化し過ぎるとその弊害が生ずることもあるでしょう。その点についてはより深い考察を必要とすると思います。これらの点を考慮してくると、実施時期というものもおのずと決まってくるのではないでしょうか。1つの事が全てに関連してくるのだから、他の問題がある方向に向かえば、残りの問題もその流れに同調してくるのではないでしょうか。まだまだ読者諸氏の批判、意見があることと思います。それらを総合して行けば必ずや実り多き魅力ある交歓会が行われることは火を見るより明らかなことだと思います。

紙幅を大変に超過してしまいました。

最後に、どの様な交歓会であろうと、我々がやる気を起こさねば何も出来ないし、又やらねば何も生まれないのです。要は全て我々の態度如何であると思います。その態度、如何にあるべきか、この「交歓会、課題と展望」が少しでも役立つところがあれば幸いです。

同早交歓会に参加して – 同志社2回生 中井

同早交歓会に参加して

同志社大学2回生 中井

11月1日の午後6時過ぎに出てから、5本の鈍行を乗り継いで、軽井沢の駅に降り立ったのは、2日の午前11時。昨年、丹後の地で再会を期した早稲田の仲間達と顔を会わせる為にやって来た。そして、午後3時の集合時間も近くなると、どこからともなく集まってくる早同の両クラブ員達。そして、華々しく第11回の早同交歓会の幕は切って落されたのであった。

宿舎のさむらい荘へ着くとすぐに開会式。例によって、爆笑の渦の自己紹介。その後両校のエール交歓、が昨年も思った事であるが、同志社のカレッヂ・ソングの短い事。いや早稲田の校歌が長すぎるのだろうか?

11月3日。朝の寒い早朝トレ、あの気違いじみた腕立てで2日目は始まった。

まず軽く、軽井沢周辺の散策。旧軽のあの教会で見た新婦のウェディングドレスの美しかったこと(顔はよく覚えていないのです。)あの新婚さんも良い日に式を挙げたものだ。名誉ある(?)早同両サイクリング部員の祝福を受け、きっと素晴らしい(?)結婚生活が始まったであろう。

散策の後は、本日の目玉商品の浅間越。楽勝コースであったが、何故か上村氏バテバテ。やはり年には勝てぬものかと思う。峠の頂上で飯を食い、その後はYHまで一直線と思ったが、何故か途中から脇道へ脇道へと逸れて行く。聞けばこの方が近道だと言うが、道は除々に悪くなるし、地図を見ても全然方向の定まらぬ小生には、どうしても近道とは思えず、これは早稲田の小生に対するいやがらせで、わざと遠回りしているのだと1人思っていたのでした。早くYHへ着きたいのに。

11月4日。本日はパートラン。我が輩は当初予定の暮坂峠へにくのを、班員の希望(?)にもかかわらず、大岩氏の決断で二度上峠に変更。二度上峠のフリーランでは、スタートで飛出した小生も、メカトラですぐにリタイア。結局6班の中山氏とチンタラ登ることなったのであった。二度上峠で昼飯の後、標高1,330mの二度上峠から1,084mの榛名山へ向けて出発。こう書けば楽勝の様でが、1度標高400mぐらいまで下りてから、再び登るのであるから楽勝のはずがない。榛名の登りでは、いつの間にかフリーランとなり、岡崎氏が後ろからピタリとついて来る為、2回生として4回生には負けられぬと意地から、何とか今回はトップを取えたのですが、非常に疲れたのです。

11月5日。小雨の降る榛名山を震えながら下り、雉子ヶ尾峠へ。しかしここで思いもよらぬ事が起こったのです。登りで遅れた我が班の4人が道を間違え、いくら探しても見つからないのです。見つからぬまま残りの4人でも杉ノ木峠へ出発。しかし、道を間違った4人もどこをどう走ったのか松井田で無事再会。めでたく全員揃って、杉ノ木峠へ。

昼食の後、T・Tの和美峠へと出発。今年は入賞をと思ってスタートした小生であったが、力不足は如何ともしがたく、また、ディレーラーの調子も悪く、結果は入賞どころか、昨年以下の成績に終わったのは残念であった。しかし、全力を出しきって峠の頂上に着いた時の気分はとても爽快であった。

夜は、閉会式、T・Tの表彰式の後、お待ちかねの大コンパ。今年は芸能大会もコンパと並行して行なわれ、最初から波乱含みのスタート。時がたつにつれ、コンパも荒れ始め、柴田氏のストリップを皮切りに、東西チン比べ、東西春歌合戦といつも通りのドンチャン騒ぎ。コンバの後も、禁マンの解けたマージャンを楽しむ者、恒例のパンツ脱がしに駆け回る東西の4回生、そして、その4回生の魔手から逃れようと逃げ回る1回生等、さむらい荘は夜のふけるのもお構いなしに、いつまでも、いつまでも賑やかでありました。こうして、軽井沢中を恐怖に落とし込んだ早同も11回目の幕を閉じたのである。

去年の娯楽的要素の多かった早同に比べ、走る事を中心とした今年の早同は、違った趣があり、楽しかったし、コースの選定も非常に良く、十分に満足させてもらいました。非常に楽しい、そして思い出多き交歓会でした。このような楽しい交歓会を演出して下さった早稲田の皆様の努力に感謝致します。どうもありがとうございました。

74年度追い出しラン – 大上

74年度追い出しラン

教育学部3年 大上

午前9時30分、出発の時刻だ!と、あたりを見回せば、まだ何人かが集まっておらず、他の何人かは自転車を組み立てている。人間寒くなるとこうも外へ出るのが面倒になるのかと思いながら、次の電車で誰が来るかと駅の改札口で立っていると、あの健脚の岸田さんまでが輪行で来るではないか。結局、本年度最後を飾る追出しランは1時間も遅れて出発し、最初からつまづいてしまった。いや、これ以前企画の段階からと言った方がいいだろう。2年生が班長、1年生がCLと言う形式をとるために、1年生からも2名の企画員が出てコースを決定するのを援助するのは良かったが、地図(20万、5万分の1)に載ってないコースでありながら、下見も不十分のまま、ランミーティングでもパンフを配布せずに本番に臨んだのだ。

従って集合場所であるこの飯能駅前に集った者の中で、コースを知っているのは、CLの1年生と2年生企画の酒井(修)さんぐらいであった。こうして行なわれたこのランは、結果を言えば1年間を締め括るにふさわしいランであったと言えるし、また来年度のスタッフの目標である「走る事に徹する(疲労を過労とさせる)」と言う、内容の濃いランと成ったのである。

我が班は、4年生には岸田さん1人、3年生2人、2年生(班長)1人、そして1年生は小生1人と言う計5人の精鋭からなる、6班中の第1班である。小生、全体CLという立場であるにもかかわらず、1時間の遅れを取り戻そうと、コース説明も忘れて出発してしまった為、後々まで影響を及ぼしてしまったのである。約1時間の後、顔振峠入口に着き、10分ぐらい休んだ後、いいよいよ本日のハイライトである、顔振峠から定峰峠までの7つの峠を尾根伝いに走る、奥武蔵グリーンラインにアタックである。

ハイペースで走って来た為か、早くも出発地より15km離れた顔振峠頂上にて、スケジュール通り昼食にする事ができた。頂上の土産物屋では、お茶をハイキング客へ無料サービスしていたので、我々は当然何も買わずに、このお茶でもって持参した弁当を食べた。1時間後、班別フリーにて出発。最初のアップダウンにて、後ろを見ると誰も来ない。

しばらくしてやっと1人来るではないか。班員がそろったところでこの理由を聞いてみると、ダウンそのものが普通の峠からの下りと思い込み、間を取って下ったのだと言う。小生ここにて初めてコース説明をしなかったのに気が付いた。さすがにグリーンラインと名のつくこのコース風景はバツグンである。途中、高山不動にて写真を撮ることにしたが、いざ写す時に1人いないではないか。しかし数分後、今や団体サイクリングから離れ、1人の孤独のサイクリストと化した班長が現われ、ホッとしたところでシャッターをハイキング客に押してもらった。

このコースは俗化されている為か、3人のサイクリスト達が走っていた。その3人とは男1人、女2人ではないか。1人はまずまずの顔をしているので、男のサイクリストがその娘と走っているのもうなずける、等とも思いながら峠に着く。この場所で全員集合して記念写真。この班別フリーにて山火事を食い止めた班もあった。この峠を越えれば、残るのは4つであるが、事実上は2つの峠である。と言うのも、他の2つは下って行くとそここが峠である。その為、全員ファイトを燃やして走る。「クラブラン一日でこれだけギアチェンジするのも珍しいな!」と杉本(優)さんが言ったが、まさにその通りであった。本日のハイライト第1弾であるこの1連の峠を越えて秩父市大野原に着いたのは、3時20分であった。ここにて買い食いをして、残るは三峰山入口の民宿まで20kmである。この20キロにて誰も予想できなかったハイライト第2弾があり、先頭と最後の班の到着時刻の差が、何と1時間も開いてしまったのである。

このコースは、この大野原から国道を走れば100パーセント舗装であるのだが、企画の時、これではあまりにも楽過ぎる(実際は逆であったが)と思われた為に、このハイライトを迎えたのであった。

30分休んだ後、1班より出発。我が班には民宿の場所を知っている酒井さんが加わった。しばらくして地道となり、酒井さんの表情が変わる。何しろ彼は、石沢さんと共にロードレーサーでこのランに参加したのだ。いつメカトラを起こすかと班員の注目を浴びたが、結局何も起こらなかった、残念。その後、舗装道路と地道が交互に現われ、地道が延々と続いて、最後には何と道がなくなってしまったではないか。そこであたりを見回すと、荒川の対岸を通っている国道へ通じているらしき、人の踏み締めた跡があるので、自転車を降り押して行くことになった。荒川に架けてある橋は粗末な物で、板と丸太を組んだ、今にも流されそうなものであった。

我々が通った時はまだ夕日が射しており、川へ落ちる心配がなかったものの、後の班ではこの場所にてもう暗闇になっていた。酒井(俊)さんは、半分冗談、半分本音で「落ちて溺死するんじゃないかと思った」などと言っていた。小生も、「他の班は引き返して国道でも走って先についているのではないか」と、一瞬脳裡に閃いた。やっとの思いで国道まで押し上げ、後り15キロを必死の思いで走る。

今日のコースは距離約70キロ、標高差約700mの大部分が午後に集中しているので、ここまで来ると全員フラフラと成り、他人の事など考える余裕がなくなっていた。ひたすら、夕食と風呂をめざしてペタルを踏み締めるだけであった。三峰口付近で民宿の場所を知っている酒井さんとCLを変わってもらった。フロントはインで走っていながらも、ロードレーサーだけであり、やっとの思いで付いていった。このスピードでは、さすがの精鋭1班もバラバラになり始めた。

3年生の伊達さんが遅れ、民宿の位置名を知らない為に別の民宿へ飛び込んでしまったのだ。幸いにも、その民宿の人が親切に近隣の民宿へ電話で問い合わせてくれたおかげで、無事到着した。一方、我々はこのハプニングに気付かずに民宿に着くと、向こうから2人のサイクリストが来る。「酒井!」と声をかけてきたので、丸木橋の所で脳裡をかすめた、『他の班は国道を走って来たのではないか』と言う思いが再び起こったが、この2人は体調不十分で出発時刻に間に合わず、正丸駅まで輪行して来た牛田主将と、表向きはその付添いと言うことになっている深津君ではないか。ホッとした気持でで民宿の玄関をくぐった時には真っ暗闇になっていた。

これと同じ頃、やっと国道へ自転車を押し上げた班もあったそうだ。全員へンガーノック気味で、夕食にありついたのは8時を過ぎていたと思う。民宿の娘に見とれながら(実際かなりの美人)食事を終え、カンバイと成る。酒が入れば、さすがWCC。あれほどヘバッていた4年生とは思えないほどだった。

翌日はこのコンパの影響で起床は10時となったが、この日のコースはたったの15キロ、三峰神社までなので昼には頂上に着いてしまった。クラブランとしては珍らしく頂上にて解散となった。

次章、峠11号_1975年度へ

Editor’s Note

1974年の出来事。昭和49年。

第16回日本レコード大賞 1974年 襟裳岬 森進一

4月。ハンクアーロン。715号のホームランにより世界記録更新。

5月。フォルクスワーゲン、初代ゴルフ発売。

土光経団連会長就任。

12月。米国で金の所有が自由化される。

WCC夏合宿は、「 中国地方 : 鳥取から – 広島まで」でした。

=====

こんにちは。WCC OB IT局藤原です。

1974年年度の峠は、一般サイクリストが参加した「十石峠オープン」。また、早同交歓会にも「熱い」意見が寄せられています。

当時の文章をWEB化するにあたり、できるだけ当時の「雰囲気」を尊重するよう心掛けたつもりです。

文章と挿絵はPDF版より抜粋しました。レイアウト変更の都合で、半角英数字、漢数字表記等を変換していますが、全ての誤字脱字の責任は、編集担当の当方にあります。もし誤りありましたら、ご指摘をお願いします。

2025年2月、藤原

Copyright © 2025, WCCOB会