主將ノート – 酒井

主將ノート

法学部4年酒井

このノートを、新執行部発足に始まる年間活動報告を含めて、これからのクラブとサイクリングを考えるという立場から述べるものとする。

理想のクラブ像とはいったいどんなものなのだろうか。不満は常にあった。大学のクラブにできることはこれぐらいしかないのか。現在のままでは、クラブが本来の意味で機能していないのではなかろうか。新しい疑問は続々と生まれ、それでいて何1つ解決できない苛立ち。そういったもの全てが、後にWCCサービス機関、即ち新執行部を継承するエネルギーになろうとは当時2年生だった我々にもわからなかった。役員交代の時期も近づいた頃、これからクラブを背負って立たんとする1・2年の間に、頻繁に討論の場がもたれた。話題は総会に臨む合意事項が主で、1年生の腹蔵のない所を把握しておきたいというのが真意だった。これには、それまでの執行部が独断で他に何の相談もなく事を決定してしまう(少なくとも我々にはそう見えた)ことに対する不服の裏返しが表れていたといえよう!

総会では懸案だった各局の統配合を始めとして新しい試みの方針が、特に4年生等の強い反発を抑えて決定確認された。サークルの運営を円滑に行うために、仕事の分担を考えて作られた機構は、簡単に変え得るものではない、とする立場が「保守」なら、新執行部は明らかに「革新」だった。10年余に渡ってつちかわれた伝統というものの厚みを実感しないわけではない。この年月の間に実証され確認されてきた多くの事実が、このクラブのあらゆる面で生かされてきたことを見逃しているのでもなければ、外に内にと大学のサークルの限界を試さんが為に精進してきた、諸先輩の努力を無にしようというのでもない。最上の方策を実践に移す時を得て、理想のクラブ像実現に1歩でも近づかんとする他に意はなかった。

執行部はこうして新しい体裁を整え、総会で承認された行事予定に沿って、1年間活動を続けるべくスタートを切った。執行部を担当してまず自ら気がつけば、我々「革新政権」があれほど否定にした前代の「保守」と変わる所なく、目前の仕事に忙殺されることだった。外から眺めていたのでは決してわからぬ問題が、猛然と押しよせて、高々とかかげた理想はあっという間にその足をさらわれていった。

この大胆にしてソツのない、しかも苦闘の足どりをランに限って順を追って以下に補足説明する。尚、各行事の詳細はこの「峠」に稿を寄せている他の諸君に譲る。

当然最初に列挙されるべきは「新歓ラン」なのであるが、天候の不順に災いされて中止のやむなきに至った。1部には慎重に過ぎるとの声があり、事実、中止を決定した日の午後には、天侯の回復したこともあって、反省一考を余儀なくされた。ラン予定の最終日に、技術講習会を振り替えて行い、新入生を中心に自転車に関する知識を深めてもらうことにした。昨年の新歓ランの途中、わづかなことにコースを変更した当時の3年生に、軟弱だと食ってかかった自分が、このような判断を下さねばならないのは皮肉なことだった。

5月末には、企画局の任にあたる石沢君の構想による「パートラン」が実施された。従来もこの種のランの形態は見られたが、その目的が主としてクラブ員間相互の交流を意図する点にあったのに加えて、今年度は多くのパターンのランを設定し、その中からできるだけ選択の余地を設け、且つ少人数の機動性を生かしながらブライベートランへの足がかりをつかんでもらおうという所に特徴があった。期待された効果に十分な反応があった反面、年度が始まったばかりのランとあって、マップリーディングの稚拙さや、体力のバラツキなどから、各グループとも苦労が多かったようだ。

6月上旬、新設された「オープン局」長である斉藤君により、千葉県は房総館山に於て「オープンラン」が催された。この企画が特色を持つのは、それが春秋の2回に分けて行なわれる点にある。つまり春季のオープンは、クラブが近年恒例としてきたところの、対象を普段自転車に慣れ親しむ機会の少ない人に合わせた企画とし、秋季には社会人のクラブ、あるいはベテランを自認する人々を対象とする企画を設けることとした。これまでは年1回のしかも偏ったタイブのオープンに対して、その運営方法や目的の妥当性について批判が絶えなかった。もちろんこの2つの異なったタイプのオープンも、我がクラブの本則に道ずるものとして、いづれも求める所に違いはない。

6月末、白根山は渋峠を目指して1泊2日の行程で「ブレ合宿」を行った。この企画は、来たるべき夏の合宿に焦点を合わせたもので距離、標高差ともにかなりレベルが高く、加えて自炊、テント設営の技術など覚えてもらわなくてはならぬことの集約されたランであった。予想されたようにコースはやはり「健脚向き」だったらしく、1年生の中には相当こたえた者もある由。昨年の「フロントパック」10月号の久保君の手記はこの間の事情をよく物語っている。

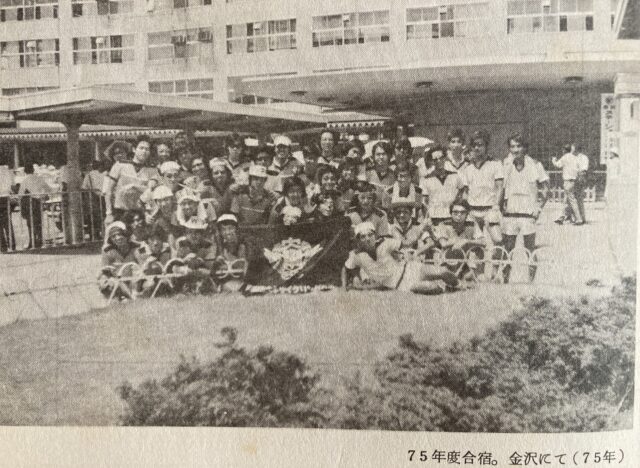

この後、7月の10日には合宿に関する最後のミーティングが行なわれ、8月5日金沢駅集合を約してクラブは最大の行事に向かって胎動を開始した。

今年度「合宿」はその距離の長きはもちろんのこと、標高差は10,000mを越えようというスケールの大きな企画が用意された。所は主に中部山岳地帯。名だたる峠という峠を全て走破しよう、ついでに乗鞍へも登ろう、というハードスケジュール。この企画に石沢君が飛驒高山、妻籠、上高地といった比較的観光色の強い土地を組み入れたのには少なからず驚かされ、また合宿がその点でも魅力を増したと喜んだものだ。プライベートランを終えて金沢駅に集合した全員に、体調の崩れのないことを確かめてまづ一安心。出発後数日は雨にたたられたものの、後には夏の太陽がうらめしいほどの暑さが続いた。高山市からは2つの大きなグループに別れて、それぞれ乗鞍のふもとに向い、そこをベースキャンプとし身軽な装備で山頂を極めようという計画である。

乗鞍登山の前夜、学年別ミーティングで3年生が見せた真剣な表情は忘れられない。山の天候は変化が激しい、フリーランのため統制にも限度がある。高度の変化に体が順応しきれない者が出たらどう処置する、走行を続けるのが困難なほどの車体、あるいは人身事故が起きたらその対策は、と考えられる様々なケースの事態に対して、3年生には重大な責任が課せられている。翌朝は微風快晴、天候の心配はほぼなくなった。登り口に立ってはるか上を見上げれば、うねうねと細く見える登山道の、雲間にかかろうとするあたりに山頂があった。結局、軽微な自転車の故障以外にはトラブルもなく全員が無事帰投した。

事実上、文字通り合宿の山場を越えた我々が警戒したのはやはり事故。昨年1昨年ともに合宿後半に入ってから、大きな事故が発生している。幸いにも今回は解散地飯田市へ全員が元気な顔を揃えて、打ち上げコンパに臨むことができた。冷えたビールの栓を抜いて、満たされたグラスを乾杯の音頭と共に飲み干せば、歌が出て酒が注がれて、飯田の街はおりしも盆踊り。あとはもうわからない。

8月末、箱根は芦ノ湖畔にて「エスカラリー」が行なわれた。関東近辺の他大学クラブが相互に接触を持つ、年に1度の機会。にもかかわらず、この集りが例年今1つ活気に欠けているのは何に起因するのか。今年は早稲田が主幹であり、準備一切を進めた高田A君の苦労はよくわかるのだが、今一歩他大学への積極的な働きかけが望まれる。エスカラリー不振がこの先も続くというのであれば、その存続の意義を再度協議納得した上でこの際決着をつけるべきだ。そうでなければ集うことに何の収穫も見い出せないだろうし、主幹校の労苦は何の報われる所もなく終ってしまうことになる。同志社大学が近年すでに西サ連への参加は得る所なく、すでに無意味ではないだろうかとの疑問を、その総会で討論していることもまた見逃せないことではないだろうか。

9月末の日曜日、1年生の企画による奥多摩有料道路への日帰りランが行なわれた。準備の1から10までを全て1年生が担当することで仕事の要領を体得してもらうのが目的。企画力、とりわけマッブリーディングや時間ペースの配分、事故対策への配慮などが主たるポイントになるが、さすがに夏の暑く長い合宿に耐え、すっかりサイクリストらしくなった1年生は、滞りなくこのランを終了させ、大いに自信をつけたように見受けられた。細い点を指摘しようとすればまだまだ研究してもらいたい事もあるが、それをさりげなくカバーするゆとりは、逆に2年あるいは3年に要求されることであって、それこそが趣味を同じくするクラブ仲間としての思いやりというものだろう。

10月初旬、前述した春のオープンに続く秋のオープンが企画実施された。前年度には十石峠で同じ趣向のオープンを行っており、募集広告、コースの設定、宿泊の手配なども手慣れてきた様子でこの行事もようやく根をおろしつつある感を強くした。前年度オープンのアフターアンケートには「WCCも末だ力不足」との厳しい回答を寄せられた方あり、また「来年も是非」と励まして下さった方ありで、我々もシュンとなったり元気づけられたりしたものだった。今回は去年のそうした反省をふまえて、卷土重来というところだ。信州諏訪湖から麗峰霧ヶ峰のビーナスラインを経由する初日のコースは、和田峠を過ぎるころから美しい景観を見せて参加者の目を楽しませた。

明けて2日目は朝からみぞれまじりの雨が降り、残念ながら大河原峠をあきらめ、コースを変更し、赤沼平をぬけて小諸へ向い、そこで解散した。昨年に引き続いて参加して下さった方も何名かあり、堀越氏を初め、港サイクリングクラブの幹事を務めておられる青木氏からは貴重な体験談から組織論に至るまで、短くはあったが有意義な時を共にした。

来年度も秋季オープンは企画されることと思うが、ランの性質上春のオープンに比べるとどうしても一般参加者が少ない。人数比でクラブ員と1対1位までは容易に管理し得る。広告による公募を強化拡張してみるのも一法だと思う。

京都は同志社大学より案内状が届いた。早同交歓会が11月1日より始まる。伝統の重みに黒光りするこの会も今年で12回を数える。早稲田が東に我ありと唱えれば、同志社も西にその名を響かせてゆずらない。この時ほど早稲田の名のもとにある我がクラブ、集団の中にある個人というものを意識することはない。場所は奈良を中心として吉野赤目を回遊する3泊4日の行程。天候にはめぐまれたのだが、毎朝「仏のトレマネ」を自称する門杉君が行うトレーニングは、普段のロードワークを強制しない早稲田勢には少々こたえた。全日程を全員怪我もなく無事終了、と結びたいところだが、さにあらず早稲田のH君の転倒骨折というハプニングあり。しかし本人は元気な様子で単独帰京して一安心。さすがにその夜は、杉本B君が早稲田を招集、全員にキツイおきゅうをすえた。最終日、京都市中の某高級(?)料亭で酒宴の後、三々五々散った先は果して判らない。同志社の連中の下宿やアパートの居心地が良かったのか、コンパのあと1週間を過ぎてもまだ帰らないものさえあった。板東君以下実行委員の諸君、御苦労さん!

11月23~24日、追い出しランは小雨の降る中、小金井公園を出発した。秩父山中の民宿に向かうこと丸一日を要し、足手まといの4年生をすべてかつぎあげた時は、あたりは真っ暗。増永氏を除けば、本当にこれが且つて我々を後ろからどやし上げながら峠を越えたあの猛者達であろうかと、目を疑うほどの衰えを見せて痛々しく、後輩一同大いに溜飲を下げたのである。

去りゆく者を送り出す最後のラン、2日目の朝はカラッと晴れ上がった。山々の姿もくっきりと初冬の空にすがすがしくて、今年も1つくぎりがついたと落葉を踏みしめ山道を下っていく一日だった。

以上、ランに限って概略と感想を記した。新しい試みはその多くが成功裡に終ったと言ってよいと思う。前述したランに関係したものを除いて目立つところでは、小冊誌の発行。正路君を中心として毎月印刷発行された「フロントバッグ」誌は寄せられた稿の稚拙をものともせず、すっかり愛読者層を広げて月間発行部数60余部、と意気が上がった。これに携さわったクラブ員の仕事は、従来のWCCには「峠」発刊を除いては且ってなかったもので、構想だけは以前にもあったのだが、スタッフ諸君のアイデアと工夫が見事に昇華したといえるだろう。以後は「フロントバッグ」に掲載された記事が、「峠」にも集大成されて花を添えるのではないだろうか。肩のこらない楽しい機関誌として成長してほしい。

クラブの活動を執行部の側面からのみ観察しようとするのは狭義であろう、との批判に、以下の文にて応えたい。

WCCはここ数年というもの、総勢60名を前後するほどの大世帯なってきている。おそらくは世間におけるサイクリング熱が末ださめやらぬこともその一因だろう。かってのような同好会ムードでは運営はままならない。人数が多ければそれだけ仕事量はふえ、自転車の手配に始まる不準備も簡単ではなくなる。反面、比較的規模の大きな企画もこなせるようになる。

クラブは今後どのように発展どうあるべきなのか。今年度執行部の体質をふりかえれば、その昔クラブの基本的な規律に違反した者に対しては体罰さえ辞さなかったといわれる且つての先輩達には想像もつかないほど、おとなしいものといえるだろう。クラブに入って来る者は多い。しかしながら同じクラブに入ったからといって、どうしてクラブに求めるものが同じであり得ようか。いつの時にも執行部は、いろいろな動機や目的を持ったクラブ員をとにもかくにも、ある一定の方向へ引っぱっていかねばならない。ともすれば、その方向さえおぼつかないこともある。仕事を担当する各員がそれぞれの立場で奮闘するのだが、時として荷が重いために地面ばかり見つめながら、けんめいにもがき、全体の求めている方向を見定めないままに突っ走る。そこに必要なのが主将に限らず、リーダーシップをとるべき人物だと思う。己が果してリーダーシップをとるべき人物足り得たか否かを問われれば、裸足で逃げるより他に手はなさそうだ。

ところで、日本全国どんな奥深い山中にも自動車やオートバイが入り込んでくるようになった。これら一見騒々しい内然機関車の群れも、求めるところは同じ旅する心に相違ない。しかし、スピードと質量が比して強大な為に、サイクリストにとっては甚だ危険な存在ではある。サイクリストが「彼ら」と同じ平面上を行く限り、危険は増えても減りはしない。いつの日にか理想的な都市交通あるいは遠隔地交通の手段が見い出されるまでは、サイクリストは交通弱者に甘んじなければならないだろう。

身を防ぐ術は自ら識らねばならない。まづ、交通ルールを知ることが闘いに参加する第1歩である。そして、数多くのランを通して得られた体験と確かめられた事実によって、サイクリストを守らんとする、いわゆるWCCの「走り方」がある。何の障害もなく走行を続けている場合、時にはこの「走り方」は無意味なものに思えてくることが1度ならずある。確かにその通りなので、自転車に後ろを向いて乗ろうと、手でペダルを踏もうと、車社会との抗争さえなければ自由であって構わない。どうしてもワカらん向きには、手荒いようでも2、3リットル血を流してもらう他はない。事故は絶対起こしてもらいたくない。がしかし、起こしてみてはじめて先達が口を極めて注意することの意味がわかる。数度のランを重ねれば危険が山と転がっているのが判るはずだ。

自転車という道具そのものが本来不安定な代物で、どんなに上手に走ろうと常に蛇行しなければならず、走行姿勢のまま停止することもできない。止めるためのブレーキ装置もよくできてはいるが、簡略なもので雨や油に会えばその威力は半減する。こういう道具をうまく操作できるようになるのに時間がかかるのは、やはりやむを得ない。ランを重ねることによって蛇行の幅も小さくなり、上体は殆んど動かなくても済むようになるし、路面の変化に応じた変速や、バランスのとり方がわかるようになる。

先ほども触れたが、バイコロジーブームはまだその尾を引いている。世人の自転車への関心は若年層を中心に高まりつつある。大型専門店、専門誌もこぞって自転車讃歌を声高に叫ぶ。そういう渦の中からWCCに飛び込んできた諸君に一言。サイクリングを一途に愛してほしい。自転車は道具としてサイクリングの部分を負うのであって全てではない。常に走ることを、旅をする心を忘れないでほしい。確かに趣味としてのサイクリングは「走らないサイクリスト」をも許容している。すべてがそうだとは言い難いだろうが、例えばカタログを片手にニューパーツを求めてやまない諸君、変速機はC社、いやS社だと論争して、それにのみ時を費す諸君。愛車に対する理解を深めることは決して無駄ではない。しかし、それはより快適に走るための保守整備の知識であり、また、動かない車を修理して動くようにする為の知識であってほしい。

概存のメカを論ずるだけではなく、道具としての「自転車」を別の面から見直すのも興味深いことだ。19世紀後半以来今日まで自転車の基本的な形と機構は殆んど変化していない。生産性と実用性を考える立場からは4輪の方が有利かも知れない。チェーン駆動よりはシャフトドライブの方が効率のよいシステムかも知れない。また、座るよりは寝てこぐ方が楽かも知れない。メカキチの諸君がこぞってこんな問題に取り組めば、あるいは輪界に革命を起こす可能性さえある。始めて自転車が地面から足を離して動かせるようになった日のように…。

「なぜサイクリングが好きなのか」と問われて即座に人を納得させるだけの説明をするのは難しい。峠道をゆくあの石を踏むタイヤの音を、奈落へ身を投げるようにして下ってゆく爽快さを何と伝えようと、わからぬ人にはついに無縁の世界だ。思いきり走るがいい。力は限りなく湧き出でる。1度は転んでみるもいい。愛車のキズが懐しい思い出になる。スタッフと共に走ったこの1年間にも、数多くの思い出が残った。しかし、本当に良かったと思うのは、2度と自転車に乗れなくなってしまうような事故が1件も起きなかったことだ。誌上を借りてクラブ員各位の協力に感謝の意を表したい。

失敗があって、反省があって、涙があって、喜びがあった。この1年間をふりかえるのは未練でもなければ古でもなくて、長き路をたしかに走り抜いたのだと識る、まさにそれだけの為だ。

中部山岳夏合宿 – 武藤&吉川

75年度

中部山岳夏合宿

AB班、B班文学部2年 武藤

A班法学部2年 吉川

AB班合同

8月4日(月曜) – 合宿前夜

今日は、今現在、合宿の前日を金沢大学の寮で過ごしている。安と恐怖を超越して、かえって期待にみちていた昨日に比べて、夜行で眠れなかった今日は一日中ポケッとしていた。私と中野君は、今朝10時に金沢へ着いた。けれど、いざとなったら駅に寝るということで、宿も捜さず、呑気に金大で寝たり、兼六公園にケチをつけたりしていた。でも実際のところ、駅は同じようなことを考える人々でいっぱいで、先輩に会ってここへやってこなかったら、今日も眠れず、明日どうなるかわからなかった。本当のところ、先のことを考えると、夜逃げをしたい気分なれど、その気力もない。大丈夫なのだろうか。生きて帰れるのか?あーあ、早く寝ましょう。

AB班合同

8月5日(火曜) 金沢駅集合 金沢 – 福光町

距離30キロ標高差300m

今日は、朝から天気で暑くなりそうだった。金沢駅には集合時間以前に皆さん集合したが、朝日新聞の記者と自称する人が現われ、その人の相手をしていたら、出発時間が遅れた。それが間違いの始まりであったのか。今日の予定は初日ということで、かなり楽なのだ。しかし、それは予定であって、未定で決定にあらず。全路舗装の予想も外れ、ひどい地道をガタガタ走っていく。汗がだらだら出て、すぐバテてしまう。予定の砂子坂の標示のある下り道を横目にしながら、上り坂をエンヤコラ登っていく。工事中で、道がないという。真偽は知れない。とにかく、テントが予想以上に重いし、ギヤ・チェンジに慣れていないので、もうクタクタ。何度か舗装に出るが、専らジャリを敷きしめた地道を行く。

二俣で休止。このあとずっと下りという噂に喜んだのも束の間。少し上りという話に若干恐怖。しかし、実際はかなり上りなのだ。この二俣の売店で私は下痢を僅し、便所を借りたが、それがくみとり以前という感じで、ウジさんたちがウジャウジャー、便所コオロギさんがうれしそうに跳ねるのが見えた。国宝に指定されるかも知れない。閑話休題、そのかなりの上りにかかり、高田B氏と中野君がパンクをしたという噂が飛びかう。大分遅れているらしい。こっちはそのおかげでしばらく待っているということで、急坂を登って動きたくない体を数分動かさずにすんだ。太陽はギラギラと無情に照っていて、溶けそうだ。こんな生活が10日以上も続くと思うと、本当に命が心配だ。

しばらくして、ギコギコ皆に励まされつつ登っていくと、ひどい泥まじりの、もぐる道に出た。これを越えれば上りも終りと思うが、気力もない。杉本B氏がいつのまにか現われて、「あそこまで頑張れ!」と幾分あきれかえった声でのたもうが、テントの重みで泥に沈んでしまうようで、コケてばかりいる。テッペンに着いたのは3時頃だったが、疲労困ばい、死にそうだった。すぐに下る。小林氏はブレーキゴムが消しゴムのように消え失せて、全然きかないブレーキを駆使して降りる。恐怖の小林氏に比して、私は至極幸福に下っていく。途中他班に道を知らせるために立っている福崎氏や深井君を待って休憩。4班は先頭の田中氏、程島氏以外は現われない。

国道に入って福光町に向うが、アップダウンが思ったよりきつい。4時30分、福光駅着。他班は大分前に着いたらしい。4班の到着がわからぬため、桜ヶ池キャンプ場へ上るのは断念(よかった、よかった)。福光町内の幼稚園から高校まである学校に泊まることになる。5時30分を過ぎた頃、メカトラ4班は到着。中野君は死にそうだと微笑を浮べている。結局、自炊もなく、風呂にも入れてよかった。3年生は合宿らしくないと脅かしている。さて、皆さん、テントで寝ようという時に、突如強風とともに豪雨が降り出し、雷鳴、稲光も交えて大変なことになった。体育館に避難して夜を明かす。悪夢の如き一日。

AB班合同

8月6日(水曜) 福光町 – 西赤尾(班別ラン)

距離40キロ標高差600 – 800

今日は、朝から曇って、このままでいてくれると楽ができると、うれしい予想。8時20分発。テントが雨で濡れて1段と重い。6班は、城端駅でパンを購入。8時55分、再出発。細尾峠に上る。昨日の悪夢は何のその、ずっと楽なだらだら坂。地道や舗装をゴロゴロ行く。地道はゆるいが、舗装はきつい。腰が痛む。8段に下げる。曲がりくねる、長い長い道。時々車が上から下から走っては去っていく。谷のむこうに見えている道が、なかなか足元にこない。急に楽な道になり、トップでビンビンとばす。これで終りかと思うと、そうでもなく坂は続く。それでも、やっと10時35分に峠へ着く。雲行きが怪しい。遠くでは雷鳴もする。

下りはしばらく快適な道が続く。途中、都立大のサイクリングクラブの人と会う。女性たちは専ら我々を無視して通っていく。ずっと下っていくと、地道があり、そこで正路氏がバーストを起こす。

買食い指定の下梨に至近の距離の所。不吉な雨がトボッと降るが、すぐ止む。12時20分出発。しばらく地道が続くが、舗装が交互に出現する。また、雨が強くなり、民家に雨やどり、中へ入れと言われるが他班に大分遅れているので、断ってゴー。少しあせっている。工事中の国道を回り道している間に、小林氏のチェーンとびが始まる。雨は強くなる。ついにはバケツの水をひっくり返したようになる。

しかし、1時40分、西赤尾にたどり着く。びっしょりのものを乾かし、メシを食う。生きた心地。ブナオ峠へ行った人たちの顔は見えない。が、どうせ自分たちがラストだと思っているから、他の所で休んでいるんだろうと考えていたら、急に営林署の車が店の前にやって来た。車には、斉藤氏、大上氏、中野君の顔が見える。メカトラか何かと思ったら、ブナオ峠の上で皆空腹のまま、この雨の下動けないという。店の人が、この雨は一日降ると言っている。その雨の中、車もめったに通らないというブナオ峠で、営林署の車が偶然通りかかったのは、不幸中の幸いと言うべきか。やがて、中野君、大上氏を降ろし、食料を持って再び峠へ向かった。雨は止まない。今日の予定の白川村行きは取り止めとなり、宿捜しが始まる。そのうち、ブナオ峠の人たちも帰ってくる。皆、疲労困ばいが極に達している模様。雨は降り続き、気がめいってくる。青少年合掌の里にこの日は泊まる。

AB班合同

8月7日(木曜) 西赤尾 – 高山

距離80キロ標高差1,000m

雨が降り、雷鳴のとどろく阿鼻叫喚のブナオ峠から帰ってきた人たちの疲労が心配されたが、9時には出発となる。雨は止まないし、このまま中止になってしまうのかと期待(?)したが、白川村への22キロをプラスした約80キロの強行スケジュールで、今日は迫ることとなった。合掌の里からの坂道を押し上がって国道に皆そろい、出発を目前にして、突如、バゥンという大音響がして、クラブ史に残る珍妙なパンクが起きた。その主は、初日5回もパンクした、メカトラの王者、中野君であった。彼の後輪からは白い煙が立ち上り、チューブはめちゃくちゃに裂けていた。原因はリムにチューブがかんでいたらしいのだが、坂を押し上げている時はなんでもなくて、手を触れず何もしない時に爆発を起こしたというのは、末だ謎であります。

さて、9時5分、バンクを直して出発。雨はショボショボ降り続いていたが、アップダウンを行くうち小雨になり、白川村に着く頃にはほとんど止む。食料を買い込み、天生峠に向かう。CLの田淵氏が道を間違えて、すごい坂の道に入り、行先を恐怖させたが、幸いゆるい傾斜をチンタラ走ることになる。しかしいつものことながら、シコシコ上っていく。前日大変だった3・4班はけっこり快調らしく、6班は追いつけない。それどころか、私が狂ってくる。冷たい汗がダラダラ流れ、腰が裂けるほど痛む。このため6班は遅々として進まず、他班にはますます離される。ついには、朝飯を上品にあまり食わなかったのがたたり、ハンガーノックを起す。正路氏が腰をさすったりして励ましてくれるが、気力はなく、眠さだけが精神を支配している。結局、主将の酒井氏のお世話となることになり、他の班員は先に行ってもらう。

ゆるい坂も10段縛りがはずせない。天生峠は高かった。今日は楽だったという声を聞いて、イジケつつ下っていく。かなり急な下りで、途中穂刈君が崖に激突、慎重に下るよう注意がある。今日は4つのコースに分かれていく予定だったが、3・4班の疲労や日程を考えて、全員落合へ向かう。落合から高山までは平担を舗装路、車がビンビンとばしていく。単調な道のりが眠けを誘う。原山スキー場の坂を登り、飯になった時は、もう真暗だった。

(これよりA班の記録)

A班

8月8日(金)晴後ち曇夜小雨 高山 – 平湯峠 – 平湯キャンプ場

本日よりA・Bの2班に別れての合宿である。初日、2日目と続いたパプニングにより、どうも出鼻をくじかれた感ありであるが、今日からは順調な予定消化を願いつつの高山の朝であった。高山の情緒をゆっくり味いたくも、大急ぎで土産店を漁っただけに終り、先発のB班を見送った後、高山をあとにした。尚、OBの石井B氏、そして三沢、内村、田淵の4氏とはお別れとなった。「元気でなァ」と声をかける三沢氏の嬉しそうな(?)顔。それに比べ、再びペダルを踏まねばどうにもならぬ残留部隊。実に対称的であるような、我がA班、本日の峠は平湯峠。合宿最初のフリーランと成った。

小生の意気込みも炎のごとく、フリーラン・スタート地点を誤ったらしいとの事。そこで正木氏曰く、「なんでぇ、あと1キロぐらいじゃねえか。」一同「楽勝楽勝。」小生も俄然トップ到着の野心を抱き、又班員のおだてにものり、一気にフルスピード。トップに立ったものの、峠ははるか上に見えるのである。途端に足並み乱れ、気力減退。清水さんに抜かれ、その差も広がるばかり。しかし、不屈の精神力にて、トップで到着。御褒美にサンキストで喉を潤したのである。峠に着くや否や、現金なもので急に元気は出てくるし、今までの疲れも何のその。峠の征服感と爽快な下りが待っていると思う故である。その峠の上り途中、工場中の箇所で大型バスなどとすれ違う時は、何度かヒヤリとした場面もあった。フリーランでは1人で走ることも多くなり、頑張り過ぎで疲労も増し、つい注意を怠りがちにもなる。気をつけたい1つである。

平湯峠で昼食、全体写真を撮った後、下りにかかる。完全舗装で全くいい気持。上り途中の何人かのサイクリストに出会い声を交すが、その声には下りと上りとの微妙な差が表われる様である。

平湯温泉手前のキャンプ場に着き、しばしのフリータイム。ちょのど居合わせた名古屋の某高校女生徒を眺め、さっそく目を輝かせて品定めに興ずるあたり、どうにも「女気のない我がクラブには必然」の光景と言えそうである。晩飯の準備までは、合宿突入後初めての洗濯に精を出す。次第に冷気が体をおおい、吐く息も白く、皆寒さにふるえだす始末。飯をたく、かまどのまわりに集まり、雑談に花咲かせるも合宿の楽しさかなと思う。

食後はコーヒーを飲みながらミーティング。実に余裕ある一日であり、やっと合宿らしい(先輩談)雰囲気を味わう事が出来た。明日からも充実したランが行なえる事を祈りつつ、テントにもぐり込んだ。

A班

8月9日(土)曇のち晴 平湯温泉 – 安房峠 – 上高地

何故か、起床の声を聞かずに目が覚めた。外に出てみれば、岸田氏が煙草を吸っている。ひんやりとした外気と、朝もやに包まれた白樺林は実に美しいものである。

さて、2班に別れ少人数になると、さすがに機動力も増し、仕事の能率も実に良い。荷物を着け、キャンプ場をあとにしたのは、8時45分。米、その他余った食料多く、2年生の負担がたいへんになってしまった。自転車にパンツをほして走り出す氏もおられ、楽しさも増してきた様。

安房峠までは一気に上った。曇り空だった天気を、上り始めるうちに青空が広がり、暑さも増してきた。小生、どうも上り始めと言うのがつらく感じられる。汗を流しているうちに調子が良くなる傾向、大である。

約1時間で上りきる峠は、快晴の為良い眺めである。夕べ、ひそかにボトルにコーヒーを詰めておいたのだが、あっという間に先輩諸氏にたかられる羽目に至り、鳴呼なんたる、いと浅ましき峠の1こまかな。個人的には、多摩ナンバーの「立川バス」に出会い、ホント懐かしかったなぁ。

又々大好きな下りのあと、上高地へ向け釜トンネルに入る。長さ515m、平均勾配5分の1と言うが、ぐんと上に伸びる坂を押していると、さすがにすごい迫力である。今年の夏から、上高地ではマイカー規制が行なわれているが、その分バス・タクシーが多く、結局その交通量と排ガス量は同じ様である。しかし、白樺林をぬってのサイクリングはやはり快適と言うべきだろう。

11時25分、大正池に到着。池の辺にて昼食。池田さんがメカトラらしく遅れている。小生、昼食後あのチメタイ大正池にひざまでつかれば、と言う睹に勝ち、某3年生、5年生よりハイシー3本獲得。1分半もつかっていたのなら、泳いでくれば良かった。

キャンプ場にも1時前に着き、梓川をバックに写真を撮ったりの自由時間。人の多いのにはうんざりするが、そこは噂に聞く上高地。人は美しいものにあこがれるのでして、小生など感激のあまり、ブライベートにて再度の訪問を決心した次第です。

ほんとにゆったりした気分の一日で、こんな毎日なら合宿は何日あってもいいとは言い過ぎでしょうか。それほどゆっくりできた1日だった。久しぶりに風呂にも入り、シャボンのかおりを振り撒いては、例によって通り過ぎる女の子に目を走らせる上高地の午後。

食事は新メニューの5目ずし。A班食当の山村君の案。食後はミルクコーヒーを飲みながらのミーティング。少人数のまとまりの良さが随所に出ていた様である。

夜は山を降りてきた登山者が騒々しく、我々の疲れもたいしてない為か、眠りについたのはだいぶ遅かった様である。

A班

8月10日(日) 上高地 – 白骨温泉 – 乗鞍高原

上高地の朝、その静寂な空気を打ち破るかのごとく「起床」の声。トレトニングに始まり、又あわただしい朝である。8時ちょうどに出発。今日は小生初のCLである。乗鞍高原での合流を楽しみに釜トンネルを押して下り、昨日一気に下った道をうらめしく思いながら上った。スーパー林道に入ると地道で、峠が幾つもある様なアップダウン。途中の班別フリーランは下りだけのものになってしまった。

白骨温泉で昼食の後、再び上り。班のペースの取り方がなかなか難しい。軽窪トンネルを抜けて後、視界も良い最高の下りが待っていた。CLで先頭と言う事もあり、飛ばしに飛ばし気分も上々。鈴蘭ゲートから再び上ったところ方向違い。一同不満を顔一杯に表わしている。がしかし、下らねばならぬ。先に着いたB班。酒井主将の出迎えがあり、国民休暇村へ。

A・B班再会で、きついぞーっとおどし合い、互いの報告に熱が込もる。杉本A氏御登場で、あの赤頭巾ちゃんが見られるかと思うと何故か楽しくなるのも、氏の人柄であろう。乗鞍高原休暇村、きれいな所である。はるか遠くに見える乗鞍剣ヶ峰を見上げ、ホントに明日あれを上るのかと驚嘆したり、あきれたり、さすがにハイライト前日。身もひき締まり、早々に眠りに着いた。

AB班合同

8月11日、乗鞍アタックは下記

A班

8月12日(火)晴、夕立ちあり 乗鞍高原 – 白樺峠 – 黒川渡

昨日の乗鞍アタックの興奮や疲れも残っている。B班は上高地へ向けて早めに出発。我がA班は予定より早く9時過ぎに、白樺の美しいキャンプ場をあとにした。パンフを見ても、又B班の話からも楽勝の様子。ただ、やはり小生、上り始めはきつかった。

白樺峠10時着。あとは700mの下りである。思わず顔がほころぶが、気を引き締めて下らなければと言い聞かせる。

10時40分には黒川渡到着。全体CL萩原さんとサブリーダーである小生、役場を捜し、キャンプ地を捜し、明日の野麦峠アタックを考え、少しでも今日中に距離をかせどうと言う意見もあったが、ここより先に買い出し可能な店がなく、又完全な休息も必要と言う事から神社の境内を使わせてもらい、テントを張る事になった。

天気も良く、草むらにテント、シュラフを干し、横の小川で着物も体も洗濯。その後は日光浴、昼寝、ナツメロ大会と、夏の日差しの下、各自思い思いに時を過ごした。

夕飯の準備を始め、火をつけ出した時、突然の夕立。エイッと裸になり、必死で火を絶やさぬ様食当を手伝う。その甲斐あってか、夕飯のカレーは最高の出来だった。小生、腹も減っていてバケツなる食器を十分に活用し、腹を詰めた。夜、やっと雨があがると野糞に散る者も多い。自然に帰れ!合宿なればこその振る舞いである。

A班

8月13日(水)晴 黒川渡 – 野麦峠 – 美女高原

朝、就職戦線突入(?)の為、岸田氏が松本へ下られる事になり、我々羨望の眼差しにて氏を見送った。

黒川渡より川浦までは、左手に小川のせせらぎを聞きつつペダルを踏む。2班のCLである小生、まるで青梅のようだといびられつつも否定する訳にもいかない風景、快適かつさわやかな道程であった。川浦にて小休止の後、いよいよ乗鞍に続くハイライト、野麦峠の上りにかかる。B班の話によれば、ここはほとんど押しで、、、と言う生き地獄が待っているはずであった。確かに地道のかなりの上リが続いている。ところが頼もしきかな我等、杉本副将の下、A班においては、なんだ坂、こんな坂と言ったものよ。3班、1班と順調なペース。後陣をきかせられた我が2班も順調なすべり出しであった。しかしどういう訳か、小生の恋人である幸運の女神の微笑が消えるや否や、突然大切な腰に稲妻が走るとは…。ああ、野麦峠!サッカーで痛めた腰である故、いつかはと覚悟はしていたものの、痛いものは痛いのです。2、3年生にいびられる事イビラレル事。おまけに黒沢君が本日より3班へトレード。1年生は小生1人となってしまい地獄もことさらのものであった。

しかし、視界が開け、青空の中あの乗鞍の雄姿が目に入った時、きつかっただけに感激もひとしお大きなものであった。

峠にて昼食。下りは舗装路だが、道幅が狭く対向車が多い為、特に注意を要した。途中の地道で、何人かの者が派手な転倒をする。萩原さんの顔の傷も痛々しく、が皆野麦峠を越えた満足感と、素晴らしい景色をながめてのサイクリングで、それぞれ充実した気分を味わえたのではと思う。

キャンプ地は美女高原と決まったが、そこへ行き着くまでの上りがかなりの勾配、ホントにちかれたビー。美女高原と言うからには、と期待したものの、不思議なことに女がいない。かなり草が茂っていて、また我がクラブの他にテントは1つだけと言う事もあり、夜はとても静かであった。

ミーティングでは杉本さんの、今日のような条件での峠上りが、WCCの求めているものではないか云々。吉田さんに至っては、女工哀史の知識も十分にて、そして好条件下の野麦峠征服のあまり、班員にサイダーをおごって下さったとか。とにかく実に満たされた一日だった。合宿に来ている、と言う手答えを十分に感じる事ができた一日だった。なお、清水さんが体調をこわし、明日からが心配である。

A班

8月14日(木)晴れ 美女高原 – 小坂町 – 下呂町(A・B合流)

8時5分に美女高原出発、久々野の駅で4年生の牛田氏が合流するはずであったが姿見えず、伝言を残し、国道を一路、合流地点の下呂へ向った。久々に見る信号やら列車と言った、文化的光景に目を見張る思いである。山中の道から国道に出た途端に車の多いの驚く。朝、ふとした空白の時間を持たぬようにと注意があった通り、気を引き締める。

小坂町で買い食い、出発の時、後方に見えるはB班の見苦しき姿。約1時間後の10時半、下呂温泉に入り、(ホントに街の感、久しぶりであった)下呂駅へ。さて「ゲロでメシ」である。日差しはものすごい。牛田氏はここで待っていてくれたのである。4年生、5年生の目ま苦しい入れ替わり。牛田氏は我が2班に所属することと相成った。B班と再度合流、もう離れちゃイヤ、(気持ち悪い。書いている人、注)とばかり賑やかさが戻って来た。8ミリの前でバカを演じる(演じているのではない、実際そうなのでしょう。これも書いている人の注)クラブ員。小生も恥かしながら(嘘々。これも注)行動を共にしてしまった。合宿も終りに近付きつつある。

(再び8日に戻ってB班の記録)

B班

8月8日(金曜) 高山 – 野麦

距離50キロ標高差700m

この日から、A・B両班は別れていく。8時過ぎにキャンプ場を出て高山駅に集合。ここでしばらく自由時間。女性が多い中、変な男性集団がとぐろを巻いている。9時30分、B班はA班に先行すること30分、集合して出発する、4班は疲れも見せず、ビンビン・とばすので、高山を少し出た所で見失うと同時に、5・6班はひんばんに道に迷う。約40分、A班も高山を出たと思う頃、B班は高山から6キロの所でうろついていた。探し疲れて真実一路、楽な国道を行く。それが正解であったのか、テッペンには即到着、ちょっとお休みの後下っていく。

疾風4班はどこへ行ったのだろう。5・6班は木會街道との交点で4班を追うことをあきらめて、昼飯を食う。小林氏の悲鳴が聞えた。峠の向こう側に財布を置き忘れたという。あきらめるか、自転車で取りに行くかと泣いていた氏だったが、近くの商店の車で取りに行くことになった。よかったね、小林さん。その小林氏が行ってまもなく、精鋭4班が矢尽き刀折れたという感じで下ってきた。ポロボロの地道を押しては登り、押しては下ってきたと中野君が涙ながらに語っていた。一方、程島氏は、ギヤがいかれてトッブ縛りになり、今日も地獄を見たとニャニャして語った。そう言えば、5・6班が峠で休んでいるとき、上の方で声が聞えたとか?結局、美女峠はどこにあったのか、謎のまま、高田B氏と田中氏が、アイスクリームを食べては、当りくじの「ホームラン」が出たと喜んでいた。

12時40分発。ダラダラの登りをヨイショヨイショと行く。ダムや渓谷の壮快な眺めを見つつ登っていく。中洞を通過、上ヶ洞にて買い出し。ここから約10キロ登りで、4班は買い出しにあたり、また地獄を見る。右手は谷、左手は絶壁の狭い地道を行く。3時40分、野麦分校着。小さな学校、小さな部落。珍しく早く到着したと皆喜ぶ。洗たくをしたり、何かを食ったり、皆生々と動いている。シュラフを干し、テントを干して、太陽の有難みを、この時はいつもの恨みに変えて痛感した。この日は一日うれしくて何事もテキパキと運ぶし、明るいうちに飯が食えたし、やっと合宿らしくなったと言っている。流石に標高が高く、夜は冷え込んだ。野麦峠にはオバケが出ると脅し合っている。

B班

8月9日(土曜) 野麦 – 黒川渡

距離35キロ標高差350m

この日は待望の野麦峠越えだからして、分校前の急坂をマラソンしても皆苦しそうに頑張っている。ブレーキを入念に点検して9時出発。途中からフリーランとなるが、大した傾斜でもなく、地道や舗装が続いている。10段を踏みしばったり、5段でジョボジョボ行くと、ボカリと上が開け、建物が見えて峠は終りだった。結構あっけなかった。フリーランは、程島氏が33分15秒で1着。フリーランの方が自分のペースが保てて楽な気がする。峠の茶屋ならぬ「お助け小屋」で飲んだり食ったりする。この辺はこの「お助け小屋」だけではなく、なんだかんだと建設され、俗化が進んでいくらしい。近くにおい茂った熊笹の中には、我々が登ってきた自動車路とは別に、かって女工たちが通ったという細い道が、寂しそうにポカリと口を開けている。しかし、目前に控える乗鞍岳は、その雄姿を余すところなく、我々に提供してくれた。

10時40分。峠を下り始める。初めなだらかだった道も次第に川原に近い状態になっていく。ゴロゴロした岩のようなやつがそこら中を埋めている。傾斜もキツイー、これを上るA班は大変だ。自転車はギシギシ下っていく。ブレーキを握りしめる手が痛い。転倒。自転車の前に投げ出される。福崎氏が、こういうのは経験が必要だからと慰めてくれるが、CLの私がコロコロこけるので、危険だと少し離れてついてくる。川原道を抜けたのは、11時頃だったろう。

舗装路の見えた時はうれしかった。木立を抜けると川浦部落だった。ここは何もないということで、全体CLの日高氏の判断により寄合渡で飯ということになるが、知らないうちに通り越して黒川渡に直接到着。11時30分、ここでゆっくり飯となる。早く着いたので、本日は皆さん本当に生々している。がしかし、一日がこんな甘ちゃんで終わるはずがなかった。

買い出しを終えた5班を先頭に、キャンプ場へかなりの傾斜の地道を登っていく。坂は長いし、あーあいやだなぁと思っていると、後ろでは深井君がコケ、前では日高氏がバースト、休みながらラジオを聞いていると、期待の早実(高校野球の話)が敗れた。するとはるかかなたで、酒井氏と石沢氏が戻れ戻れと言っている。かくて地道を下り、昼飯を食った近くの境内に泊ることになる。日高氏が、やがて戻ってくる。酒井氏にタイヤを5針縫ってもらったと喜んでいた。便所も水道もないこのキャンプ場に、杉本A氏が出現、5班へ入籍する。前方には翌日のコースが見え、ウグイスのカプッチョ、カプッチョと鳴く中、5.5キロで700m登るという予定に不安を抱きつつ寝る。

B班

8月10日(月曜) 黒川渡 – 乗鞍高原

距離15キロ標高差700m

さて今日は、名目10パーセント以上がずっと続くということで死を覚悟している?ああ初めて野グソをする。人知れず我芳香を自然の中で味わっている。8時15分、境内を出発、わずかな上りをシコシコ行く。上の方にのぼり道がばっちりと見えている。きつそうなのだ。フロントをバタッと落とし、8~10段を使いギコギコ登っていく。今日も元気だテントが重い。10%だろうとなんだろうと、登るのみ。あのコーナーを曲れば着くと福崎氏は言うが、見えるのは登りの道ばかり、しまいには地道も現われる。後ろでは4班のオオカミ部隊が盛んにCLの中野君に吠えている。そのためか、田中氏に聞くところによると、中野君はガードレールのない崖道から2センチの所を一心不乱ヤケクソで走っていたという。

地獄を予想していたその道は思ったより楽で、背中を倒して登る所はあまりない。10時ちょっと前、峠の標示はないが、1番高そうな所で止まる。眺めはいいという噂なのに、少しもそうは思えない。車はバンバン通るため、ほこりがもりもりと上がって何もかも白っつぽい。その中で、車が通るたびにワメキ声をあげる集団、それは何あろうWCC、本領を発揮。

下りはばっちり地道、途中上りもあっていやな下り。果して、11時頃、乗鞍高原鈴蘭小屋に到着。ここで飯を食って休暇村へ行こうと急な坂をシコシコとかなり行き、休暇村ロッジに着くがここではないと言われ戻っていく。かなりの坂でしたぞ、あれは。それを空しく戻った上、翌日そこを行かねばならぬことを考えると大変だ。かくして、入口から1キロ以上入った、この休暇村キャンプ場到着、そしてA班と一時的に合流した。お互いの無事を喜び合う。明日はハイライト、期待と恐怖と、あ~あ、明日は…。

(AB班合同、乗鞍アタック)

AB班

8月11日(月曜) 乗鞍高原 – 畳平 – 乗鞍高原

距離50キロ標高差1,400m

今日は、朝早くからきれいに晴れていた。ハイライトなのだ。この日に命をかけるという感じで、皆さん張り切っている気分に満ちている。8時15分、キャンプ場を出発、鈴蘭小屋に寄ってから、4・5・6・1・2・3の順で登り出す。三本滝という所まで班で走る。休暇村のロッジの所では中野君がメカトラ、フリーのふたがポロッと外れ、ベアリングがなくなったとか、メカトラの王者中野君にお慈悲を。休暇村ロッジから少し行くと、目茶苦茶とも言える地道。舗装路に敷きつめた砂利もサイクリストを泣かせる。四角く区切った網の目状にでっぱりのある舗装路に出る。規則的な振動のため、ガタガタになりそうだ。こうしないとバスが登れないのか。登れないならバスなんか通すな。とにかく地道を行くと、ばっといい上等の舗装路、それが尽きた所からフリーランを開始する。

道は即ボロボロの地道。憎きパスが通りかかり、エバッた運ちゃんが端寄れと言ってくる。何だ、エバりやがって阿呆。車め死ね!地道の登りは悪くなりこそすれ、よくはならない。ゴロタゴロタした石が道に並んで、行く手を阻む。道を走っているのか、川原の上をよたっているのか?車は容赦なく上下から現われ、我々を端に追いやり、排気ガスを残して走り去る。クラクションを鳴らして、雑魚もの扱いにして走って行く車め、崖から落ちろ!私の回りには今や、島田君、福崎氏、久保氏の3人が前後して走っている。しかし、実にひどい道だ、側に川が流れていないのが不思議な程のメチャクチャの道を乗ったり、押したりして登っていく。リムは大丈夫かしら、テントがないので暴れ馬を慣らすようにかなり強引に乗り回している。途中、大上氏や吉川君に抜かれる。強い人に付いていくとバテてしまうから、日和ってチンタラ10段でゴンゴンガラガラギシギシバタバタ登っていく。

位ヶ原山荘で水をくみ、ビスケットを食う、10時30分。制限時間まであと1時間。距離7キロ標高差370mということで楽観、30分で着くと思う。しかし、道は相変わらずひどく、砂利と土とが混った道も出現し、ワッパはしきりに空転するので、体力は砂時計のようにどんどん使い果されていく。車もヨタヨタ走ってこっちへ向かってくるので、我々も疲れた体で自転車を引っぱって脇に寄らねばならない。車はスカイラインを上下すればいいじゃないか。

道は長く、乗鞍は高い。けれど荷物のない分、体は軽く、すごい傾斜もどんどん登って行ける。夏スキーをやっている。うまそうな雪、シャーベットみたい。地道は少しよくなって頂上が見える。11時30分、予定より大分遅れて畳平到着。深井君が11時8分で1番。岸田氏、大上氏、吉川君、高橋君がすでに着いていた。皆さん続々と到着。いざ、剣ヶ峰へ。自転車を引っぱていくが、日和って担ぎはやらない。弁当を食っていたら時間が足りなくなりそうだ。ここまで来て頂上へ行かねば、とかまわず登ってしまう。1時剣ヶ峰着。程島氏、古橋氏、高田B氏の3人が自転車を担いで登ってくる。写真を撮りまくり即下山。下には雲が、湖が、登ぼってきた道がずっと見えている。出発時間1時30分に間に合わず叱られる。申し分けない。反省しています。

すぐに下り出す。あのひどい道をずっと下っていく。小林氏がパースト、2時30分。修理に1時間、それからゆっくりゆっくり降りていく。手がしびれ、腰が痛くなる。パンクの恐怖が常に付きまとい、舗装路が恋しかった。単調ながら、緊張を要する長い地道に疲れ果てて、4時30分キャンプ場着。モロに疲れている。

B班

8月12日(火曜) 乗鞍高原 – 上高地

距離40キロ標高差800m

今朝は疲れがとれず、起きるのがつらかった。今日は前々から安息日と目していたのに、かなりきつそうなことを、皆が言っているので力が抜けた。8時20分出発、蛭窪トンネルへ向かう。本当に初めからきつい。舗装の道を10段でゴロゴロ登る。2・3キロだが、傾斜はかなりきつい。トンネルは涼しく快調だったが、地獄はこれからなのだった。

舗装は途中で途切れ、地道が現われている。もう地道は御免だ。しかし、そこはすぐ終わり、9時15分、白骨温泉到着。登りの道がずっと見えている。すぐに出発、しばらく舗装だが、やがて地道になる。今日は足が重い。心の準備が足りなかったのか。テッペンに着くとすぐ下り、しかし下りはすぐ終わり、また登り始める。急な地道だ。昨日と違って、テントの分だけ重さが身に染みる。10段を使うが苦しい。上を見ればポカリと開けていて、もう終りと思うのだが、道は無情に続いている。腰は痛むし、道は長いし、自然愚痴も出る。こんなはずじゃなかった。こんな道を造らず、ずっと下りにしてくれればよかったのに。

終わらぬ登り道もついに終わり、テッペンからは、焼岳や穂高連峰が繰り広げる壮大な天然パノラマが展望できたが、私は疲れて不感症になり、平面的に見えてしまい、何の感興も湧かない。そのまま地道を下っていく。やがて、安房峠との合流点に着き、舗装が始まってくる。かなりきつそうなカーブが続々と表われ、明日ここを逆に登っていくのかと思うと嫌になる。この辺は、車がビンビンとばして横を通っていく。福崎氏のスポークが折れ、中ノ湯で集合後修理して、6班は最後尾で恐怖の釜トンネル(覆面強盗団となって入る)に突入。パスやトラックがとばしていく中、端っこに小さくなりながら、かなりの傾斜を押し上げていく。

今日は疲れた。その体を引っぱって、大正池までガタガタ動いていく。杉本A氏が何を思ったか突如泳ぎ出し、木に登って雄叫びをあげ、挙句の果にはメガネを池に落して大アワテ。池の周辺の人たちは、何が起ったかと見守っていたが、8ミリを撮るというので、程島氏や石沢氏、高田B氏、小林氏までが編隊を組んで泳ぎ出すと、盛んに笑い出した。しかし、高田B氏がボートの女の子を襲うという予想を覆して引き返してくる頃には、呆れ返ってポケッと見ていた。おお、WCC、これが本領、キチガイクラブ、キャンプ場には2時15分着。テントをどこに張ってもいいと言われ、キャンプファイヤー場に集中的に張る。一部ブッブッ文句が聞えたが、17人の無言の圧力で居すわる。久しぶりの風呂にも入り洗たくもする。

人間らしい一時。なれど、折角の上高地も見学の暇がない。

B班

8月13日(水曜) 上高地 – 高山

距離74キロ標高差900m

今日は、以前から地獄と目されているB班ハイライト。朝早く4時頃から、山登りの連中がモゾモゾやり始め、こっちも目が覚める。今日は覚悟ができている。8時10分、出発。あの魔の釜トンネルを抜けて、中ノ湯へ、安房峠目ざしてカラカラ走っていく。昨日感じたよりきつくはない。しかし、車が多いだけにカーブの外側を回れず、内側を通らねばならないので苦しい。カーブとカーブの間の平坦路が腰を休ませてくれる。9段でゴロゴロ行く。途中で、福崎氏のスポークがまた折れる。走行危うし、なれどもう1本も折れぬことを祈ってガラガラ登っていく。

スーパー林道の分岐点に着き、あと2キロの掲示が目に入いる。地図によれば、平均勾配4%のはず。初めはカラカラ楽なれど、次第に苦しくなり、2キロは長く感じられる。9時25分安房峠着。太陽はサンサンと照り、かなりの標高なのに暑い。ずっと舗装の快適なダウンヒルも、もう1つ峠があると思うとうれしくない。10時5分、平湯温泉着。ここからフリーランが始まる。初めからかなり傾斜のある道だ。短い距離なので勢いを付けて一気に登ってしまおうとするが、返って疲れてしまう。10段を使ってペコペコ行く。カーブでバスが止まってしまう。ひどく急な坂だ。

バスも一気に登ることができない。自転車はくたびれる。乗鞍の時のように身軽ではないことがしみじみ感じられる。先は長いのかな。太陽はギラギラ照っている。福崎氏がヘアピン後2つだと教えてくが、そのヘアピンがなんてきついんだろう。10段踏み込んで力いっぱいこぐ。息が切れてはゼイゼイやっている。勢いを付けて一気乗り切ろうとするが失敗し、呼吸困難になるほど痛い目に会う。シコシコ1歩1歩はいつくばって、踏みしぼって登っていく。峠は目前。10時50分峠着、今日はこれで終りだ。思ったより疲れはない気がしたが、安心して気が抜けたら、どこからとなく疲れがジワッとかぶさってきた。

11時35分、下り始める。快適そのもののダウンヒル。今頃、野麦峠を登って地獄を見ているはずのA班と逆に、こっちは天にも昇りそうないい気分。直線のダウンヒルではかなりのスピードが出る。12時15分、日雨で昼食。生きていてよかったと思わせる。快適なこの長いダウンヒルは、A班をひどく苦しめたことだろう。なぜか舗装路でパンクする島田君の車も直り、あと20キロ、高山目ざして下っていく。2時5分高山着。懐しの高山駅、よくぞ生きてここまで来たものだ。

(A・B班再合流)

8月14日(木曜) 高山 – 小郷

距離70キロ標高差550m

有名な高山の町を何も見ずに離れていく。さすがに国道は車が多い。10キロほど走ると宮峠にさしかかる。5段で走ると、足がクルクル回って、返って疲れてしまう。何%という傾斜ではなく、踏み込みが効く3段ぐらいでコリコリ上っていく。9時5分、宮峠を通過する。そのままずっと下っていく快調なダウンヒル。うねるように続く国道のダウンヒルを、向かい風ながら快く走っていく。10時小坂町で休憩の後、また長い単調な道のりが続き、気持よい風が眠気を誘う。集中力の薄らぎそうななか、11時下呂着、A班と合流する。

皆さん真黒で、同じような顔をしている。コースは違えど、同じく闘いに疲れた顔と顔、無事を喜び合う。弁当を詰められた人は、駅の隅に坐り込んでシコシコ食っている。駅の隅とは言え、人通りは多い。何やら汚らしい、ムサい男たちが地べたにペタンと坐り込んでいるのを見て、皆気味悪そうに通っていく。某君はついに寝ころがり、堪り兼ねたオジさんに、上野の乞食によく似ているとの皮肉を頂戴した。もう乞食でもなんでもできそうな気分なのだ。12時出発だが、一休みののち今日のハイライトの峠があるというのはかなわない。

噂では、結構傾斜がありそうだ。ところがどうしてどうして快調そのもの、フロントを落とさずビンビンとばしていく。上から下からオオカミ軍団を中心に罵声は相変わらず聞えるが、それも今は耳に快い。こんな気持よく登れる峠が存在したのか。1時、舞台峠着。下り始めると、途端に道は平坦路。今度はキャンプ場へ、峠道よりり厳しい道を登っていく。ここでは日高氏がいつになくバテている。今日は清水氏が体調を崩したり、皆潜在的疲労が、そろそろ首をもたげ始めたのか。今日のキャンプ地は乙女渓谷、テントを道のような砂利だらけの所に張らされる。皆さん、黙々と体力を減らさないよううにオデンを食ったり、飲んだり(酒ではない)、のんべんだらりと生活している。夜は羽アリが異常に飛びかった乙女渓谷、あとは帰るだけだ。

AB班合同

8月15日(金曜) 小郷 – 蘭

距離45キロ標高差350m

乙女渓谷を出て、ずっと下っていく。狭いながら、道にはやけに車が多い。下付知の駅で集合、ひなびたとても少さい駅だ。電車、走っているのかなぁ。バスの後ろを走っているうち、前の班を見失う。峠への分岐点が分らず、どこで曲ろりと迷っているうち、傾斜がきつくなり、初めて地図を見つつ汗をかいていると、いつの間に塞神トンネルに到着。予定ではトンネルの上にある峠へ出るはずであった。CLの私は、どうしようかと後ろを見ると、後から来た班が密着していて止まれない。下れとの意見多く、下っていく。峠へ出る道はなかったらしく、前の班とも無事合流。コースは変更され、見佐島への道は行かず、田瀬坂を通り、坂下町へ抜けることになる。10時30分、坂下町駅着。帰りたい(これは独り言)。

11時10分、妻籠へ向かう。ここが観光地だなんてことは少しも知らなかったが、人があふれているその妻籠に11時45分着。2時間、自由時間。女性の多いこの宿場町の通りに、汚らしいWCCの姿は調和しない。観光客もまずい時に来たものだ。薄汚い黄色いユニホームが美の調和を狂わしている。2時頃出発。蘭に向かう。暑い。太陽のきつい日射しが道路からも反射されて、汗がベトベト出てくる。2時30分、蘭に到着。先にあるキャンプ場へ行くか、南木會岳直登コースをいくかで、しばらくもめている。学校は盆踊りがあるとかでダメで、結局は直登のコースを行く。乙女溪谷よりきつい傾斜、キャンプ場登りに明け暮れる昨今、皆さん疲れが出始め、帰る日を目前にして気が立っている。

夜は更ける。合宿最後の夜、たき火を囲んで、何やら皆で話をしている。

AB班合同

8月16日(土曜) 蘭 – 飯田

距離31キロ標高差600m

泣いても笑っても合宿は今日一日。今日という一日が過ぎれば帰れるという思いに何故か心ははやっている。それなのに、台風が近づいているせいか朝から雨が降っている。

太平峠で地獄を見るのか。蘭に降りてから4・5キロ行った所で班別フリーランが始まる。舗装の道も次弟に地道に変わり、それが長く続いている。チェーンとびする私は、5段縛りで大した傾斜ではないが、その長い地道に腰が痛み出し、先頭に遅れるが、班別フリーラン故そうそう止まってはいられない。やがてきた舗装。こうなればすぐ頂上だ。峠だと思うから、CLの小林氏をせっつくことしきりなれど、また地道。正路氏は励ましてくれるが、苦しさは変わらない。天生峠の苦しみの再現。7キロという予定は、12キロあった。10時、6班は1位にて到着。6・3・4・5・1・2班の順だった。

大平で休憩ののち、飯田峠をとび越して、飯田へ向かう。木倉の山々は深く霧に包まれている。天竜川の末端がチョロチョロ流れているなかを、ガタガタ降りていく。小林氏のブレーキがなくなったり、深井君がパンクしたり、メカトラが多発。飯田へは、目前にしてなかなか着かない。しかし、12時50分、飯田駅入場。バンザイ!胴上げ。終わった!終わった!ヒゲをそるぞ、酒を飲むぞ。満足と眠気と空腹感…。

その夜はコンパで、皆酔い痴れた。

次章、峠11号_思い出編

Editor’s Note

1975年の出来事。昭和50年。

第17回日本レコード大賞 1975年 シクラメンのかほり 布施明

2月。ザピーナッツ引退。

3月。まんがさざえさん、TV放送開始。

4月。ベトナム戦争終結。

5月。田部井順子氏、エベレスト登頂成功。

7月。沢松和子・アン清村組がウィンブルドン・テニス女子ダブルスで優勝。

沖縄国際海洋博覧会開幕。

12月。第一回コミックマーケット開催。

WCC夏合宿は、「 中部山岳 : 石川県金沢から – 長野県飯田まで」でした。

=====

こんにちは。WCC OB IT局藤原です。

この時に伝説の「ブナオ峠事件」があったんですね。調べたら、ブナオ峠(県道54号線)は通行止めとなっていました。石川県から岐阜県にでるには、もはや南部の国道360号線しかないようです。

当時の文章をWEB化するにあたり、できるだけ当時の「雰囲気」を尊重するよう心掛けたつもりです。

文章と挿絵はPDF版より抜粋しました。レイアウト変更の都合で、半角英数字、漢数字表記等を変換していますが、全ての誤字脱字の責任は、編集担当の当方にあります。もし誤りありましたら、ご指摘をお願いします。

2025年2月、藤原

Copyright © 2025, WCCOB会