峠の詩

峠の詩

夏 燦然と輝く真昼の峠路を

見知らぬ男が走り続ける

茫洋たる未来に向かって

溶けたアスファルトに

2本の轍が続く

冬 固く凍付く深夜の峠路を

見知らぬ男が走り続ける

茫漠たる過去に向かって

純白の雪道に

2本の轍が続く

石油危機とサイクリングクラブ – 体育局助教授 上田会長

石油危機とサイクリングクラブ

体育局助教授 上田会長

そもそも私が、会長をひきうけることになったのは、前会長・清原先生の助手として、JCAの委託研究に関係したことがあったからである。その時の研究は、サイクリングをいかにして普及させるかということであったが、現在の自転車ブームを思うとき、感慨ひとしおである。

早稲田大学サイクリングクラブは、ますます充実した活動を続けているが、これは先輩が築いた基礎の上に、現役のクラブ員が努力を重ねてくれるためであって、会長として誇りに思っている。

13年前に、現在の所に移って来たが、当時は回りには畑が多く残っており、交通の便は悪く、夜の講義がある日は、終バスに間に合わないので、仕方なしに古びたルノーを運転して通学していた。それくらいであったから駅に出るのに自転車を使う人も多かった。そのために石神井公園駅には、自転車預り所があったが、何とも東京のイメージに合わない印象をもったことを覚えている。

その後、急速にモータリゼーションが進んで、自転車はモーターバイク・自家用自動車にとってかわられ、駅の自転車預り所も縮少された。自転車関係の産業にとっては苦しい時代であった。サイクリングの普及に必死になったのも無理からぬことであった。

ところが、モータリゼーションは公害を生んだ。また労働様式の変化と相まって運動不足をもたらした。その反省としてバイコロジー運動が起こった。健康管理のために、スポーツの必要性が強調されるようになった。ゴルフ・ボーリングブームに続くトレーニングセンターブームがそれである。健康維持のためには、身体運動が絶対に必要であるが、ことさらに構えて運動をやろうとしても無理で、長続きしない。

その点自転車は多くの利点を持っている。生活の中に組み込まれ、買い物・通勤という目的を達しながら身体運動としての効果をもたらす。

前に述べた清原先生の調査(新体育vol37No11)によれば、自転車に対するイメージは「古くさい」「野暮な」「保守的」であるが、サイクリングに対するそれは「スマート」「明るさ」「健康」であるという。しかも自分の家にサイクリング車があり、自分で自車に乗った経験があれば、サイクリングに対する好意度が高まる傾向がある。

日常生活で自転車が多く使用されることは、市販されている自転車が、スポーツの要素を強調しているのとあわせて、サイクリングに対する好意的態度を高める上で有効にするものと思われる。石油危機が自転車をよみがえらせた。

われわれが努力しても果せなかった自転車の普及を、自動車公害が、石油危機が実現してくれた。この好機をむだにすることなく、健全なサイクリングの発展に努力すべきではなかろうか。

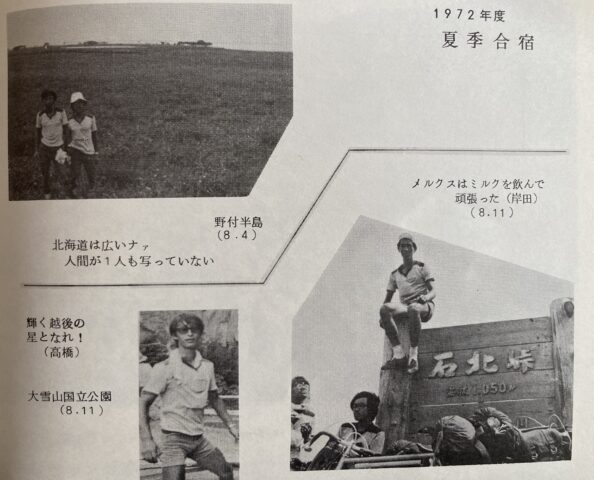

1972年度 夏季合宿記録 道東・道央地方

8月2日 – 8日 A班 政経学部2年 – 高橋

08/02 – 08

A班 政経学部2年 高橋(光)

8月1日(火)晴れ 3時釧路駅集合

時は昭和47年8月の1日、真夏の陽光さんさんたる北海道は釧路の駅頭。自転車を駆り、黄色に赤のユニフォームに包みし、身もいと軽やかに現われたるは、音に聞こえしWCCの面々。この”さいはての街“釧路の空は真青に晴れ渡り、我々の合宿にとって幸先が良いと喜ぶ。

三々五々集り来たる部員の顔・顔・顔。プライベートランでガッチリ走り込んで、もう一皮むけたもの。日和って輪行を担ぎ、ヨタヨタやってくるもの。やや緊張気味ながら、やる気十分の3年生。少々リラックスムードの2年生。やはり不安を隠し切れない1年生。駅頭は、観光客がごったがえしているとはいえ、我々の自転車とユニフォームで埋まっていた。

2時半、酒井君が輪行で到着したのを最後に一同勢揃い。主将以下35名。4年の砂子氏・丸山氏は途中参加。参加予定の湯浅氏は私用の為、参加できないとのことだった。

予定の時刻より少々遅れて出発。一路、今夜の宿泊地、春採湖へ向かう。市街を抜け、坂を上りつめた丘陵地の、丁度陥没して湖となったような感じの地形。そこが春採湖であった。湖の周囲は崖のようになっており、その崖から湖の岸辺迄は2 – 30m程の土地があり、芝生が植えられて公園となっていた。我々はそこでキャンプをする。

到着後、直ちにテン張り・買出し・炊事にかかる。夕焼けが美しく、空が薄い金色から赤味がかったバラ色へと変わって行く。周囲には人影も少なく、黙々と仕事をする部員の姿が認められるだけである。しかし、その閑寂たる春採湖も、買い出しの班が帰って来るとにわかに騒々しくなる。炊事の班は材料を受け取り、鍋をかかえて水道へと走る。皆、無器用な手つきでジャガイモをむき、ワイワイガヤガヤと忙しい。炊事以外の者は、自転車整備・雑談・etcと、やっと合宿らしいムードとなる。

食事の後ミーティングに入り、班長のこの日の感想の後、各自のプライベートランの報告をする。その後、班別の自由行動とし、その間に班別のミーティングを行なう。我が班は、1年生の及川君がプライベートラン以来の膝の痛みを訴え、当人が少々弱気になっていたので、励ましてやる。安田氏を始め石井B君、1年生の森川も元気なので安心する。

A班

8月2日(水)霧 釧路 – 上茶路75キロ

この日は釧路名物の濃い霧の中であけた。一面、乳色の中でトレーニングが行なわれる。出発時になっても霧は晴れず、おまけに気温が20度を下っているかと思われるような寒さで、及川君のことが気になるが部員は皆元気に出発する。公園から2つ目の交差点でA班は左へ、B班は右へと涙の別れ』をする。「ジャアナァーー」と走り去って行くB班のリーダー河野氏に、「気を付けて行けヨー!」「摩周湖で会おうナー!」とA班から声がかかる。チョッピリながら寂しい。

釧路の港と平行して西へ走る。しかし折も折、朝のラッシュに出くわし、班の間隔は寸断され、いささか戸惑う。国道38号線に出る迄、このラッシュは続いた。この間、柴田君が踏み切りの近くで転び、ステムのネジがゆるんで少し遅れる。合宿初の転倒者が出た。車の洪水を乗り切って38号線に出てからは、今度は霧に悩まされる。眼鏡は水滴で曇り、ただでさえ悪い走行条件をさらに悪くし、ユニフォームもビッショリ濡れ、肘や袖口からは水滴がしたたってくる。気温が低いうえに水滴で皮膚が濡れ、それで走るのだから寒いのなんの、サアスガァー!北海道!

大楽毛の駅前で小休止をとる。そこで又、メカトラ第1号が誕生。平君のチェーンの駒の1つが欠けて、今にも外れんばかりの状態なのである。平君は急いで近くの自転車屋へ走り、「2000円もとられた!」とボヤきながら戻って来た。石井A・B両君が合宿前にメカニック関係をしつこい程、注意・指示してたのだが・・・。

その後、海岸線に沿って38号線を西進する。海から吹いてくる風は冷たく、及川君は膝の痛みをしきりと訴える。視界100mの霧の中は、大型トラックが多く、前方からフォッグランプが見えてくるたびにヒヤリとする。班長の安田氏は、後方から来るトラックに注意して、トラックが来るたびに、「トラックだゾー!」と怒鳴る。合宿中で1番恐いところであった。おまけに路側帯の白線のところが段差になっていて、ハンドルがとられやすい状態になっていた。

刺牛に近い橋の上りで、及川君がその段差で転倒し、中央線を越えて転った。アッーと思ったが幸い対向車はなかった。しかしそれに気をとられた安田氏が及川君の前輪にペダルをひっかけ、及川君の前輪は大きく歪んでしまった。急いで国道脇の空地で、班員全員をしてリムの調整にかかる。そこへ、立石・岡田・新田の3氏がやって来てワイワイやりながら、30分程かけて何とか走れるようになり、急いで白糠へ向かう。大分遅れているので、白糠には止らずパシクルへ直行する。

パシクルでは、皆首を長くして我々を待っていた。折からの霧で景色は殆んど見ることができない。稲垣君が、どこから拾って来たのか、汚い花咲ガニを持ってくる。殻にはヒビが入り、よく見ると中には蛆がわき、蠅が時折飛んで来る。石井A君の必死の阻止にもかかわらず、稲垣君は鍋にくくりつけて得々としている。「あの鍋でメシ食ったら下痢するぞ!」そんな声もあったが、クソ鍋で鍛えたWCC諸氏であってみれば、その日の夕食で下痢するものは無かった。

そこからまた白糠へ戻り、昼食となった。安田・奥野氏は役場へ明日のコースが果たして通れるのか確認に行く。一応通れるとのことで、予定通りのコースで行くことになった。縫別までは舗装の抜群のコースであった。車が1台も通らないのでポタリングを楽しむ。ここらは山の中でもポプラの林が見られ、畑と牧場が続き、水田の無い風景は何とはなしに異国的ムードを与える。

今夜のキャンプ地は上茶路の谷川の川原で、橋から川原まで、30mも下りなければならなかった。班が少数編成の為か機動力が増し、時間に余裕ができて食事も明るいうちに終わり、全体ミーティング、学年別ミーティングを行なう。1年生は何やらヒソヒソとカワラ=ディスカッションを行ない、2年生は蛮声を張り上げ、山間の静寂を破るべく雑唱する。3年生は上手の食料品店へコーラを飲みに行く。

8月3日(木)霧のち晴 上茶路 – 本別町48キロ

この日は深い朝靄の中であけた。この日は小生がコースリーダーになって少々緊張しているせいか、起床時間より大分早く目が覚める。隣りには森川君がグッスリ眠っている。テントを出ると、深い霞のむこうで奥野氏が煙草を喫っている。トレ・マネの役目柄とは言え、毎朝早く起きるのは大変である。とにかく頭が下がる。

上茶路から二股までは緩い起伏が続き、いかにも山らしくなって来た。左股で午前の買食いを許す事にしていたが、土地の人に聞くと左股には食料品店が無いと言うので、二股で弁当のおかず等を買い入れる。二股を過ぎて、すぐ工事中の看板に出くわす。きょうのコースは、実際は通行不可能なのだが、昨日、安田・奥野両氏が役場の許可を得て通ることになったのだった。左股を過ぎ5キロ程のところで林道に入る。起伏が続き、ジワジワと上って行く。白糠町と浦幌町の境界線付近で工事中の箇所にぶつかる。まだ道が出来ていず、ブルドーザーで山肌を切り崩しているのである。そのような箇所が2つあった。安田氏と相談し全体を集合させ、切り崩しの作業を中断してもらい、自転車を担いで急いで走り抜ける。工事箇所を抜けて小休止。まだ昼食には早いので、先発隊の我々は昼食の場所を捜すべく、下りにかかる。工事箇所が丁度峠になっていて、下りだと喜んだのも束の間、驚いたことに砂利が20センチもの厚さで敷きつめてあり、タイヤが砂利に埋まって進まないのである。

かなり勾配のある下りというのに、ギアをローにおとし必死にペダルを踏んで進むという想像を絶する状態となった。20分程下ってやっと砂利道から解放され、昼食の場所を捜そうかと1段落したところへ、今度はアブが襲って来る。止まったり、ゆっくり走っていたりすると、アブが7 – 8匹、1度に襲ってくる。必死になって走りながらも、片手は身体に止まるアブをたたき落とす為にあけてお1かねばならなかった。本別町から程近い川上の小学校で、やっと休憩をとることができた。そこで昼食。後から来た班の話を聞くと、あの砂利道でかなりの転倒者が出たとのことである。立石氏などは、膝が赤チンで真赤であった。

そこから本別町に向かう。本別の町は河岸段丘の下段の段丘面に位置し、町に入るにはその段丘崖を下らなければならない。ところがその道が舗装の素晴らしいダウンヒルコースになっていた。北海道の平坦な道に飽きた我々は、久し振りで爽快なダウンヒルを楽しむ。

本別町で我々先発隊は買い出しを行ない、他の班は先にキャンプ場へ行って貰う。ところがその先に行った班は、キャンプ場を素通りして、ずっと先の本別沢の方まで行ってしまい、買い出しの斑がキャンプ場に着いても誰もいないという有様となった。パンフに宿泊地が本別沢となっていた事と、連絡が不徹底であった事によりこうなったのだが、しばらくして岡田氏を先頭として疲れた顔をして戻って来る。この日の夕食時より、砂子氏が参加する。

8月4日(金)晴 本別町 – 瓜幕85キロ

合宿始まって初めての、青空の朝を迎えた。出発前、岡田氏・安田氏・越君のボトムが緩んでいるのが発見され、キャンプ場を一応出て本別の町中の自転車屋で工具を借り、全員のボトムを点検する。

勇足の駅までは舗装された国道が続き、その両側は一面の畑が連なっている。勇足駅前の商店で朝の買食いを許される。店のおばさんが親切な人で、水を貰ったところ、ボトルの外側までよく洗ってくれ、出がけには気を付けて行くよう声をかけてくれた。

勇足駅前を出ると地道の緩い上りになって来た。こうなると晴天が恨めしく、ジワジワと汗がユニフォームに泌みて来る。及川君がやはり少しずつ遅れる。1つ峠を越すと、見渡すかぎりの畑地が広がって来る。台地状の畑地をわたる風も汗をかいた肌に快い。2つ目の峠は工事中ながら舗装となっていて喜んだところ、下りは地道で、これが逆ならば・・・と、口惜しがった。下りが切れたところが居辺の郵便局だった。班別に休んでいると岡田氏が、

「あそこに十勝石があるから買っていけ。」

と教えてくれた。何でも局員の人が車でとりに行ってくれ、うちの部員にロハで分けてくれたとのことである。局員の人に御礼を言って3個程頂く。

士幌町の駅前で昼休みとなる。部員の殆んどが、農協スーパー、農協食堂へ入る。士幌の町を出て共立から瓜幕までの直線15キロ程のコースをリーダーである三沢君の判断でフリーランとした。1位は砂子・奥野の両氏であった。

パンフでは、この日、奥瓜幕でテントを張る予定であったが、その手前の瓜幕の町で張ることになった。役場で指定された空地の横に、ちょうど公民館兼老人センターのような施設があり、水を貰った。そこの係の人が又、親切な人で、こちらの都合に合わせて水が使えるようにといろいろ配慮して下さった。知らない土地で親切を受けることは実に嬉しく有難い。

この日のミーティングでは、前日の5分間隔では長過ぎるので、班と班との間隔は2 – 3分とし、前の班が見える程度で走ることになった。

8月5日(土)霧のち快晴 瓜幕 – 上士幌65キロ

瓜幕の町を出ると工事中の地道となる。地道を5キロ程行ってから、いきなり急坂に出くわす。おまけに土曜の為かどうか知らないが観光バスや乗用車が多くて、悪路・埃・排気ガス・急勾配にいささか辟易した。

我が班は、及川君がいつもの膝の痛みで遅れ気味で、森川君も疲労のためか元気がない。途中1回休んで展望台まで上る。展望台に着くと眼下には形容を絶する程の広さをもつ十勝平野が横たわり、その遠方には大平洋が平野から続いて、真青に水平線まで広がってる。・・筈だったが、生憎とこの日の、扇が原展望台は濃い霧に閉されて、10m先もよく見えない。寒いので皆でワイワイやっているところへ、バスを食堂のように仕立てた移動ドライブ=インがやって来た。買い食い許可が下りて、皆ワーッと、クソにたかる銀蠅のように(注・餌を漁る狼のようにとでも言えばカッコイイのだが、やはりイメージは銀蠅の汚さですナァー!)バスに群がる。

峠は展望台からすぐであった。1年生は総じてバテ気味で、他の班では越君が岡田氏のバ声を浴びてバテバテで走っている。

峠で少し休んで、すぐダウンヒルに入る。砂利道を下り切ると、緑したたる樹海の中に、紺青の水をたたえた湖が浮かび上り、アッとと思ったら湖畔に出ていた。湖畔の道は地道ながらかなりよい道で、秘境というイメージに+aの好印象をもたらした。さいはての湖、然別湖・・・ロマンチックな情調に浸るのも束の間、湖畔温泉に到着するや、秘境のイメージは脆くも崩れ去った。ホテルの前に観光バスがズラリと居並び、どこかの兄チャン姉チャンがゾロゾロと土産物を漁る。

湖畔温泉で昼食をとり、その後、道内で最も標高の高い幌鹿峠にアタックする。思ったよりも軽い峠で、然別湖を振り返りながら上る。峠で8ミリ・写真を撮って糠平湖へと下る。道が悪く、車も多くダウンヒルの醍醐味も味わうことなく糠平湖まで下る。糠平湖の国営野営場でテントを張るつもりであったが1人100円の割で野営料をとられるし、また明日のコースは90キロあるところから、今日は上士幌まで行くことに決定。予定を変更する。

ゆるいダウンヒルではあったが、どうしてかやたら埃がたち、またどうしてか大型車ばかり通って、苦しみながら走る。ひょっとすると、ここは火山灰地なのかも知れないが、車が来ると心の中でいつも「バカヤローッ!」と怒鳴る。口をあけて怒鳴りたいが、口をあけると中がジャリジャリする上、むせてしまうのである。地道から舗装になって、小休止をとる。みんな髪・眉毛・まつ毛・が真白になっている。タオルで埃をはらうとタオルが真黒になるので我慢する。時間の都合もあり上士幌まで気狂いのようになって飛ばす。平均30キロ以上出たのではないかと思う。

上士幌で親切なお寺があり、そこの境内でテントを張る。ここの銭湯は町営で30円という驚異的安さであった。

この日のミーティングは1年生の柴田君からC・Lの稲垣君に対して、時間とコースを重視し過ぎて、結果的に先発隊の班のペースが遅くなった事の指摘があった。

8月6日(日) 霧雨のち晴 上士幌 – 足寄町 – 螺湾 – オンネトー湖

この日は霧雨の中で明けた。トレーニングは体操だけ。我が班は食当で、炉床が湿っていて火がつくか心配だったが、そこは食当顧問の小生、田舎育ちの安田氏、原住民的バイタリティーの石井B君の一致協力で火付けを勝ち取る。寺の境内なのでトイレがなく、ポプラが境内と隣の畑の境界線に植え込んであり、生理的欲求に駆られて小生を筆頭に、三沢君、新名君、岡田氏etcと続々ポプラの根本に走り寄り、ノグソを挙行する。折しも御堂では、壇家の法要でもあるのか読経の声が響いていた。岡田氏は例の如くクソをした後でケツを出したまま走り回る。ケイタイで、あまりにフラチなことを!我々はソーダイ生ですぞ!でも面白かった。氏の尻黒かった。

出発して、濡れたアスファルトの道を走る。霧は未だ晴れず、寒いのなんの、さぁすがぁ北海道。安田氏の企画では30キロ3時間の予定であったので、意外に早くスケジュールを消化でき、後で少少時間が余り気味となる。ダムの発電所で小休止し、さらに足寄町に下って行く手前のドライブ=インで午前の買食いとなる。

そこからのダウンヒルはかなり快適であった。螺湾には店がないというので、足寄の駅前で昼食の買出しをする。駅で2人の若いサリクリストに会う。足寄を出ると緩いアップダウンが続く。森川君はバテ気味で、どうしても遅れがちになる。左右には草原が広がり中も所々に寝そべったり草を食んでいたりする。森川君を叱咤激励りるうちに螺湾に着く。

螺湾の集落の外れに小川が流れていて、その堤で昼食をとる。オンネトー湖には買い出しのできる店がないというので、ここで夕・朝食の買出しをする。小生が米をナップザックに入れて、担いで10数キロの地道のアップ=ダウンを走ることになる。米が何キロあったか忘れたが、10キロ弱であったと思う。最初、若気の到りで気軽に引き受けたものの、背中は折からの快晴と暑気でグッショリ濡れ、ナップもグッショリとなり、紐が、タオルを当ててはいるものの、ジワジワと肩に食い込み、首筋が時折ビクヒクとケイレンを起こす。

おまけに森川君がすっかりバテて上りになると途中で止るので、とにかく上り切って待ってはいるが、また走り出す時の苦痛なこと脇腹の腹筋がキリキリと痛む。エイッーチクショー!と思ってカーブを右に切ると、雌阿寒岳の雄姿が驚く程の近くに、パノラマのように広がる。もうこうなったら、痛さもクソもあったものではない。道は緩く上っているにも関らず、ウットリと雌阿寒をみながら硬骨の人、アッ違った、「恍惚の人」となって走る。岡田氏を班長とする1班は皆で声を出しながら走っている。この頃より、声を出して峠や坂を上るのが流行り出す。

オンネトーに着いて自転車を調べると後輪のフリー側のスポークが2本折れていた。やっぱり、いきなり10キロ近い米を積んだからかも知れない。しかし他にも富山君が5本、立石氏もスポーク折れがあったと言う。ところが小生は、長い自前スポークを使い果たしたところで、メカの石井A・B両君とも長いのがなく修理不能で、弟子屈に着くまで後輪スポークがブツブツ切れるという破目になった。今日の宿泊地は沼の畔のレッキとしたキャンプ場で、1人100円もとられたが設備はグンバツで、隣でテントを張っていた男女のグループがマトンを差し入れしてくれるというオマケまでついた。

この夜は、カン入りのファンタで酒なしコンパを行なう。「鉄腕アトム」から「水色の恋」まで歌って騒ぐ。奥野、新田氏及び稲垣君、柴田君、富山君は御来光を見る為、深夜雌阿寒岳にアタックをかける。

8月7日(月)晴

キャンプ場の規則で6時起床となる。9時よりメカ局でのメカ検査の後出発。立石氏はスポーク修理の際、スポークを緩めて抜くにも関らず、ニップル回しを逆方向に回してパンクさせる椿事を起こし、1人、パンク多発者の座を守る。これまでA班のパンクは、すべて立石氏が起こしている。

ゆるい下りながら、ひどい悪路に苦しむ。国道に出てからも細いバラスや砂利道が続き、途中から舗装になってヤレヤレと思っていると再び砂利道になり、片側交互通行の工事箇所にぶつかる。稲垣君が工事箇所を抜ける時、車に接触しそうになって危い目に会う。

砂子氏から工事箇所通り抜けの際、車が多かったら前の者との車間をとり、ダンゴ走行はしないよう注意があった。次の舗装に入る手前で小休止。次の峠で丸山氏が我が班に合流する。そこから阿寒湖畔まで快適なダウンヒル。湖畔のキャンプ場で全員集合の後、今日2回目のトレーニング。その後は予定通りフリータイムとなる。

その日のミーティングは、A班だけで走るのは最後だというので、スイカをフンパツする。その後、湖畔のアイヌ部落で熊まつりがあるというので、殆んどの者が見に行く。

8月8日(火) 晴一時雨

キャンプ場を出て、すぐ地道の上りになる。工事箇所が多く、おまけにバス、トラックがやたら多く、すごい埃のためタオルで覆面をして走る。双湖台で小休止。さらに双岳台まで上る。下りも、やたら工事箇所が多く弟子屈に入るまでにほんの2箇所、舗装があったきりで、あとはひどい地道である。スポークが2本折れているのも忘れて飛ばす。途中、同志社の河合君と小西君に会う。懐しいが「あたしゃ旅の身、行かねばならぬ」ってんで、少し話をして別れる。

弟子屈駅で昼食となる。後輪を調べると、10本近くもスポーク折れがあり、やむなく近くの自転車屋で長いスポークを求めるが、ないというのでフリーを外して完全に修理せざるを得なくなった。皆は出発して行き、小生は、1人残って自転車屋でフリーを外し、スポークを組み、ブレも取って焦りながら修理する。終わってから必死の思いで摩周湖の第1展望台に向かう。しかし、途中でダウン。

そう言えば、3時も過ぎているのに朝方から何も食っていない。しかしそれでも、また気を取り直してペダルを踏む。展望台が見えた時はホッとした。しかし、自転車が1台も無いのでギョッとしたの束の間、駐車場の奥の方に黄色い汚い一団がギャーギャー騒ぐ声が聞こえて、ホントウに安心することができた。

暫く振りで会うB班の者も、黒く陽焼して醸い上にさらに醜怪さを増し、小野君の顔なんざ到底人間とは思えネェ程であった。互いにけなし合いながら、A班はさらに第3展望台へと上って行き、B班は弟子屈へと下って行く。会うは別れの初めとか、サヨナラだけが人生サ!

第3展望台へ行くと空は少し曇り始めたが、湖面はよく見えた。これでどうして霧が出るのか不思議なくらいである。展望台で写真を撮っているうちに空からポツポツと雨滴が落ち始め、風も冷たくなって来たので、急いで川湯まで下る。途中バスを3台抜く。

川湯駅で、再度B班と合流。一緒に川湯の温泉街に入る。その時雨がザーッと降り出して、急いで理科センターの軒先に駆け込む。暫くは止みそうもないので、夕食を外食にする。折しも大雨・雷雨注意報発令中のため砂湯へは行かず、今晩は川湯で泊まることになる。ともするうちに雨は止み、ホテルの裏に駐車場兼キャンプ場があり、そこへ移動する。全体ミーティングの後、新しい班別ミーテイングを行なう。

8月2日 – 8日 B班 法学部2年 – 伊藤

B班 法学部2年 伊藤

8月2日(水) 釧路 – 湯沸岬89・5キロ

今日はA班とB班とに分離する日だ。8日に再会するまで、しばらくの見おさめという事になる。釧路市内で互いの無事を誓って別れた。出発は15分遅れの7時45分のため先を急いだ。厚岸までの国道44号線は霧が出ていた。対向車が見えないほどではないが、周りの風景はさっぱりわからない。霧中を走るサイクリングもまた北海道らしいと思ってあきらめる。

今年は買い食いが午前午後1回ずつとなったため、いざコースリーダーが指定した場所に着くと、皆先を争って買いだめをした。それも飲み物はさっぱりで、パンが中心となっている。クラブ員の胃袋のたくましさを考えさせられた光景でした。また新品の100円札をつり銭にもらい、将来の古銭投機に構える者もいた。(これは関西系クラブ員に多く見られた現象であった。やはり大阪の人間は違いますねェー)

厚岸フェリーは対岸まで5分間の船旅。ふと去年の能登を思い出。昼の休憩は国泰寺。道内3大古寺という話であったが、全然よくなかった。ただそのさびれ方が歴史の流れを感じさせるだけであった。霧多布への道でいよいよジャリになった。途中には原生花園、アヤメ園、湿原が点在し道東の自然を充分味わえたコースだったが、今日は距離が長いため休憩が少なく残念だった。霧多布で買い出しの後、湯沸岬へ。

キャンプ場には、幸運にもバンガローがあった。霧と強風のためすごく寒く、テントを張るのは難しく思われた。そのためバンガローの使用を役場でかけ合った結果、すぐに許可が出た。またマキも快く提供してくれた浜中町役場に感謝すること大である。この調子がずっと続く事を祈る。ミーティングは、C・Lの班の班長の司会で進められ、コースリーダーの責任について、特に買い食い場所の指定について明確にされた。

夜、バンガローの中で有志による差し入れの紅茶を飲んでくつろいでいる時、雑のう袋をA班の分もこちらが持っていることが判明。さっきまでの笑い声もとぎれ、遠く離れたA班の事態を考えて、全員がひどく心配した。B班が好調なすべり出しを見せていただけに、また特に紅茶の後だっただけに、A班が気の毒に思われたのである。

機材管理担当の大石君は、はたから見ていても気の毒なほどの気落ちようだったが、この事態を教訓としてその後はこうしたトラブルはなくなった。

外は霧で極めて寒かったが、バンガロー内部は暖かく、今年はついていると思いながら9時30分頃にはもう消灯。

8月3日(木) 湯沸岬 – 別海66キロ

朝、起きるとまたも霧。灯台などまったく見えなくて、ただその汽笛が反響してくるだけだ。景色が見えないのにはいい加減頭に来たが、霧こそは道東でしか見られないと思い直す。また「霧の霧多布」という言葉も何回か語られていた。しかしこの寒さはどうした事か。ジャンパーを着てもまだ冷気が体にしみ込んで来る。8月上旬の真夏とはどうしても思えなかった。(そんな中でもまったくの夏服で通した人もいましたが・・・)

今日も15分遅れで出発。体は冷えてはいたが、湿原の中を走るのは快適だった。途中、浜中駅付近で宮内君と落ち合った。彼は少しも長旅の疲れを感じさせない様子で元気に一緒に走り出した。

再び国道44号線に入ると、コースリーダーの岸田君がパンク。(彼のチューブは強い事で定評があったのだが・・・)こうした事態は始めてであったが、サブの小林君が先頭を走り、無事に厚床駅に着き、この難事を切り抜ける事ができた。ところが昼食の予定地である奥行白駅がいっこうに現われない。地図の上ではとっくに着いている筈なのに町すら見えない。それに工事中の道路がいたる個所にあって、いささかうんざりした。結局、工事現場のおばさんに道を聞いたのだが、なんと今走っている道は新道であって、奥行臼からかなり離れてしまっているとの事。さすが北海道、という気分にこの時は全員がなった筈である。仕方なく、多少腹は減っていたが、集落を求めて進むと突然海が見え、「別海」という標識が目に映った。時計を見ると12時。まさか着く筈はないと思ったが、地図上ではまさに目的地である。今日は色々と驚かされる事が多いなあと妙に感心した。

このため午後はまったくの自由時間になったが、眼前に海があるのに冷たくて泳ぐ事ができない。海水パンツを何のために持って来たのかと、いささかがっかりした。しかし、自由時間が充分取れるのも考えてみればいい事のような気がした。体力的にも精神的にも極限に近いまでの状態よりは、多少余裕のある方が安全の面からもましではないか。これは、夕食後開かれた学年別ミーティングの代表的意見でもあった。しかし学年によって、注目すべき多少の意見の相違が見られた。

3年生は厳しかったといわれている山陰合宿との違いから『今のような状態は合宿とは言えない』と考えているようだ。2年はそれ相応にきつかった中部山岳合宿と比べ「別に無理にきつくする必要はない」と思っている。1年生はやはりテントを積んでいるためか、多少疲れてはいるが、完全にバテている者はいない。でも、きついのが実感であろう。このように合宿に対する考え方の相違が明らかになったのも、余裕のおかげであると思うのだが・・・。

風呂も茶店もない片田舎のため、コーヒーを沸かして飲む。たき火を囲んで談笑しながら飲んだこの味は、実に味わい深いものだった。これはB班の合宿生活を象徴しているものではなかったろうか。

8月4日(金) 別海 – 標津76キロ

今日は我々の班がコースリーダーの担当である。出発時間になってもまだうろついている者がいる。これは何度も注意されてはいたが、なかなか直らないようだ。また根室湾をトイレに使用した者がいて、みんなに感動を呼び起こした。その後、自然をトイレ代りにする傾向が強まった原因になる。

海岸に沿って尾岱沼へ向う。途中、自衛隊の車両に出会ったが、(これは合宿中毎日の事であったが)互いに無視して通り過ぎた。彼らと我々の生活の違いが交流など呼び起こす苦などないのだが・・しかし彼らの中にも同世代の人間がいる事も否定できない事実として存在するのである。尾岱沼の展望台は見はらしがまったくきかず、ただ漁船の見えるだけであった。皆の不平が続出したため、あわてて予定を繰り上げた。休憩場所の指定や時間もコースリーダーの権限となったため、この点でかなり責任が重くなった。

昼食の買い出しの後、野付半島に入る。まったくすごいジャリ道で車輪が横すべりするため、必死でペダルをこぐ。テントを積んだ1年生にとっては受難の道であった。しかしカメラの被写体に絶好の自然は至る所にあり、そのたびに写真タイムなるものを作ってレンズの前に殺到した。目的地の竜神崎付近でも、牛の放牧されている間を走り、牛を追いかけたりして自然の中のサイクリングを実感した。

ところがここで災難が我々を待っていた。野付半島のピストンコースを戻る途中、ひどい夕立ちに襲われた。雨宿りできる場所を捜したが、人家もほとんどない土地では到底無理だった。やむをえず適当な場所まで進むことにした。C・Lの班がガレージを発見した場所はピストンコースのほとんど終点の所で、全身びしょぬれのみじめな状態であった。しかし皆の顔にはやつれの色も見えず、結構楽しんでいるかのようであった。合宿には雨がつきものと悟りきっているらしい。

このためテントを断念し、標津町役場で泊る所を捜したが、公民館・寺・神社等すべて去年からしめ出しとの事。皆の濡れた体も考え、ユースホステルに泊る事に決定した。ユースではさっそく風呂に飛び込んだり、洗濯したりして、雨の後始末には都合が良かった。特に洗濯機を使用できたのは、合宿には考えられない事であった。

夕食後、外の空地でミーティング。3年生からはユースに泊った事の反省と、この事がまったく例外である事が強調された。合宿の雰囲気がダレる事を極度に警戒している様子であったが、1年生にはあまりピンと来ていなかったようである。ミーティングの後も、飛び入りの我々には室などなく、10時までまったく手持ちぶさたであった。特に他のカニ族がギターをかき鳴らし、女とダベッている様子にはうんざりした。我々の合宿と彼らとは本質的に異なっているし、合宿の特殊性を考えるならば、ユースは最低の宿泊場所と言えるかもしれない。

ともかく食堂にシュラフを並べて寝たわけであるが、料金が全然安くならなかったというのには最後まで腹が立った。

8月5日(土) 標津 – 斜里59・5キロ

ユースでも5時起床。すでに起きているカニ族がいて驚いた。ユースは小高い丘の上にあるのだが、そこからは朝焼けの中にクナシりが見えた。玄関前にある標津町役場が立てた。「帰れ北方領土」という看板と対比して、いわゆるソ連占有下の日本領土という現実感が呼びさまされた。クナシリを見るのは、合宿中これが最初で最後であった。初めて見る「外国」に子供じみた興奮を覚えたものは他にもいるだろうか。

こんな瞑想も、トレーニングのかけ声と共に一瞬に消え去った。我々は合宿中なのだ。

朝食はユースで取らず、昨日買い出しのパンですませ、7時出発。今日は初めて峠を越える予定なので、若干の期待を持つ。というのは、我々はまだ峠らしきものを1つも越えていないので、たまにはあった方がいいと皆が思い始めていたからだ。2時間ほどで知床山脈のつけ根にさしかかる。ところが休憩場所の「金山の滝」がよくわからない。コースリーダーの宮内君の健闘むなしく結局断念。しかし付近の川は、さすが人のあまり入っていない清流の様子で、いるのは我々だけであり気持ちがよい。いよいよ峠にさしかかる。班別にかなりの間隔をあけて進む。久しぶりの上りなのでペダルは軽く、やっと調子が出て来たと思ったとたんもう頂上。時計は10時20分を指していた。今日もまた予定よりかなり早く着きそうな感じである。

そこで1時間休憩したが、あまり疲れていなかったため、時間をかなり持てあました。休憩中に反対の斜里側からサイクリストが2 – 3人来たが、かなりバテているようである。それに比べて我々の精強ぶりが明らかにされた光景であった。久しぶりのダウンヒルはかなりの間隔を開けていたのだが、やはり皆だいぶ意識して飛ばしたためか、すぐつまってしまった。特に1年生はテントを積んでいるためもあって、華々しく転倒する者が続出したが、たいしたけがはなかった。

斜里岳の雄大なすそ野を舗装のため、快調にファーストラン。はるかに続くじゃがいも畑とポプラの木との風景が道の両側に広がる。全く北海道的な景色で、最初は珍しかったが、この頃になるとその単調さに、いささかうんざりし始める。

斜里駅は知床行きのカニ族であふれていたが、やはり女性が多い。例によって我々とは何の交流もなく、バスに乗り込んで行った。買い出しをそこですませ、農道風のジャリ道を一路キャンプ地の三井農場へ。そこの事務所で斜里町役場からの紹介状を見せたのだが、役場からの連絡は何もなかったとの事。さらに牧場内ではキャンプは断わると言われ、役場の仕事のルーズさに皆憤慨した。何と無責任な小官僚たちであることか。幸いにも事務所の人の好意で近くの小学校を借りる事ができたので助かりはしたが・・・。

今日もまた自由時間がかなり出来た。どうしようかと考えていると、皆自転車のあちこちをいじくり回しているではないか。全員がそろって手入れをしている様子はまさに壮観でした。『クラブも変わった』という上級生の声が聞えて来そうでもあり、またメカに弱い者にとっては肩身が狭い思いだったろうとも思われた。

夕食中に例の農場の人物が現われ、見るとやかん一杯の牛乳。多少草のようなにおいはしたが、いつもの牛乳とは違って自然の味であった。ここで再び三井農林に感謝。

8月6日(日) 斜里 – 宇登呂65キロ

今日の峠がもの足りなかったせいか、食後に校庭でのレースが始まる。精強を誇る者が続々と出走。ところがこの時、平川氏が草むらに突っ込み、空中を3 – 4m飛ぶというハプニングが起こった。氏の体は幸い異常なかったが、リムはひん曲がっていた。このためリム矯正講座が設けられ、メカ局の実力が発揮された。

付近には喫茶店などある筈もなく、型どおりのミーティング後、早目にテントに潜り込んだ。

夜中から雨が降り出している。テントを打つ雨音はかなり激しく、浸水するテントが続出している。一応5時に起床の声がかかったが、全員とっくに起きていた。テントの中で待避する間に、3年生とコースリーダーが善後策を協議。朝食はマキが濡れてしまっていたため断念する。昨晩は夥しい数の星が見え、某天文マニアが星座の解説をしていたのにこの天気はどうしたことか・・・。

しかし幸いにも6時には雨が止んだため、トレーニングを開始。濡れた靴で走ったため皆かなりバテた様子である。ともかく斜里駅へ向かう。ここで朝食となったが、駅の売店のパンを奪い合うという文字通りの醜態を演じた。これもわがクラブの厚顔無恥のなせる業であった。また駅には我々と同様のスタイルのサイクリストがたむろしている。よく見ると同志社の連中であった。パートランということで数は4 – 5人と少なかったが、久しぶりに見る彼らも相変わらずの様子で、互いに妙にほっとした気分だった。

8時に駅を出発する。知床はすべてジャリ道という話であったが半分以上舗装されている。日曜のためか車が多く、観光バスも秘峡とは思われない程の数である。しかしさすがに自然はすばらしく、特に海は神秘的な色彩を見せていた。10時にはウトロに着いてしまう。これは予想外の速さであった。さすがこの町は新開地の雰囲気を持っていたが、ここもやはりカニ族であふれていた。昼食後、知床五湖へ。道は砂ぼこりのジャリ道となり、空は快晴でまったく暑い。久しぶりに合宿らしい環境となり、今まで精鋭を誇った者もかなりバテてやっとたどり着く。残念ながらここもまたカニ族で一杯である。我々の苦労を彼らにも差し上げたい気分だった。大多数の者は時間の都合で全部の湖を回れなかったが、走って全部見たという健脚組もいた。

ウトロの国営キャンプ場は急坂を登った丘の上にあるので、疲れた体にとっては多少うんざりする。しかしさすが1人100円徴収するだけあって、設備とか場所には恵まれていた。原始林を切り開いたという感じがぴったりあてはまる。

夕食はピラフ、スープ付。これは専門家が味付けをしただけあって、合宿最高の味と評価された。疲れた体を旅館の風呂で洗い流した後、久しぶりに喫茶店に入る。このコーヒーの味は格別にうまかった。合宿中のコーヒーはどうしてこんなに美味なのか。他では絶対に味わえないだろうと確信している。それにしても秘境とはとても思えない人通りである。ネオンは輝き、浴衣がけの旅館客もうろついている。たしか知床旅情がヒットしたのは去年の筈だが…(我々サイクリストが入り込める位だから、この「秘境」の看板も使えなくなるでしょう。)

今日は久しぶりに合宿本来の苦しさを体に刻みこんだため、気持ちが良かった。3年生の意見にも1理あることが証明されたようである。煌く星空の下、あっという間に眠り込んでいった。

8月7日(月) 宇登呂 – 小清水61キロ

今日は昨日のコースを引き返すだけのため、皆安心している様子。そのため出発もかなり遅れる。ウトロ港で写真を撮るということであったが、結局出発は9時になってしまった。その間、知床の海と空の青さにあらためて驚く。こんな所に住んだらどうなる事か。都会生活に慣れた我々にはとても耐えられないであろうと思われた。

斜里への道は慣れたコースなので快調に飛ばすが、やはり暑さには参る。2 – 3日前とは比較にならない程で、まったく昨年の能登なみの暑さである(しかしさすがに皆バテなかったのは、日頃の精進のおかげでしょうか)。

このピストンコースというのは、我々B班には2カ所あった。野付と知床であるが、その功罪はミーティングでも話が出たけれどもあまり否定的な意見はなかったようである。特にコースリーダーを担当する2年生にとっては仕事が楽になるし、他の者もペースの配分等、かなり気分が楽になるという事である。しかし1度見た風景をまた見るという点からは、たいして魅力があるわけでもない、というのが実感であった。企画局の話ではやむをえずとったコースといいう事だったし…。

ともかく、楽々とまた斜里駅に着く。昼食は朝弁当を作ったため、かなり安上がりになる。それにしても北海道の牛乳はうまい。自然の味が感じられたし、値段が安いのも魅力だった。500ミリリットルの容器も我々にとっては少ないくらいだった。

午後の小清水への国道は舗装工事中で、片側交互通行区間が続いた。それにジャリが一面に敷かれているため、かなりの神経を使う。この道も来年には完全舗装になっているだろうが…。ここで2年生の小野君のタイヤに大きな穴があくという珍事が起こった。彼のリムの歪みのためブレーキが部分的に強くかかるのが原因とわかったが、たいしたメカトラのなかったB班には、かなりのショックでした。しかし、なんとか穴を塞いで走り続ける事ができたのは幸いでした。

小清水3時着。さて買い出しに、ある店に入ったところが、なんと主人が早大出身との事。我々のユニホームをしげしげとながめ、遠い昔に思いを馳せている様子。町の風呂屋が休みと聞くや、自分の所の風呂に入れと言い、はては宿舎まで斡旋すると言われ、断わるのが大変だった。結局値段を半額にしてくれたが、さすが我がマンモス大学の威力を見せつけられた光景だった。

町営のプールがただで入れるという情報があり、さっそく海パンを持って急ぐ。そういえば、まだ海パンを使った事は1度もなかったっけ。水はコケむしていたが、それよりジーパンのまま飛び込む者がいて、あわてて上がった。水が一瞬どす黒く濁ったような気がしたからである。

B班最後のミーティングという事でスイカが出る。そして明日からA班と合流して、圧倒されないようにと忠告があったけれども、それほど我々と差があるようには思えなかった。その後、町に出て班別ミーティング。これは今までの班の解散式という形で、なごりをいつまでも惜しんだ。若干の不安と恐れを持って、明日に備えて床に着いたのは10時を過ぎていた。

8月8日(火) 小清水 – 川湯85キロ

定刻7時半出発。今日も暑いが快調である。A班と合流するので、あまり遅くなってもみっともないという事だ。ジャリの上り道に入って、いよいよ野上峠かなと思ったとたん、峠の標識が目に入った。班別で軽く上ったという感じである。ところがアブがやたらと多い。1匹殺してもすぐ他のがやって来る。アブが集まってくるのは、我々の臭のせいであるという某博識家の意見で、休む間もなく下り始める。アブに悩まされながら下る順番を待ち、やっと下り始めたと思ったら、ジャリ道のためまったく飛ばせなく興ざめであった。川湯には予定より1時間以上早く着く。そのため国立公園事務所前で皆ごろりと横になり昼寝できたのは幸いでした。芝生は体に心地よく、空は青く澄み渡り、このままじっとしていたい気分だった。しかし心を鬼にして皆を起こし一路摩周湖へ。

この上り道はジャリでダンプや観光バスが通るたびに砂埃が立ちこめ、息をするのが苦しいくらい。それにまたもやアブが襲ってきて、ペダルを踏んでいる我々の足に容赦なく飛びかかった。そのため片手でアブを殺しながら上るというはめになってしまった。しかしこちらも必死になったせいか、アブからもやっと逃がれ、頂上近くで舗装道路に入った。摩周湖が見えた時にはあまりに絵ハガキそっくりなので驚く。しかし、第3展望台には水も売店もないので、すぐ第1展望台に向かう。それにしても、この湖は霧が多いと聞いていたが、我々は雲1つない風景を見た。

第1展望台でA班の連中と会う。久しぶりにお互いの無事を確かめ合い、まるで最愛の恋人に出会ったかのように喜んだ。服装はまったく差を見つける事はできないくらい、奮闘の跡が残っていたが、これは記念写真を撮る時に一層明瞭になった。それにしても、離れて走っていた者どうしが合流する時の気分はいいものである。汚い者どうし一層愛着が出て来る。

休憩時間もあっという間に過ぎ、我々B班は弟子屈までの舗装を快適にダウンヒル。皆久しぶりなのでかなり飛ばしたようであった。川湯駅でA班と再び合流。

時間の都合で外食という事になる。学年別に食堂に散った様子。そこでは気楽に積る話が出て、色々な内輪話が暴露されたようである。ミーティングでは、A班・B班のコースリーダーが日程に従って自分の担当部分を説明した。お互いの苦労は実感としてはわかなかったけれども、日焼けした顔が、そのすべてを表わしていた。釧路以来の顔を見るのも、なつかしさでいっぱいだったし、1人の落伍者もいなくて楽しいミーティングでした。その後、学年別に風呂に行ったり、喫茶店に入ったりして明日からの新しい班に対する気分が高揚した後で、止むなく消灯。

8月9日 – 13日 AB合同 政経学部2年 – 稲垣

8月9日 – 13日

政経学部2年 稲垣

A·B班合流

8月9日(水)快晴 川湯 – 美幌69キロ

釧路にてA・B両班に分かれて合宿を行なってきたが、昨日の摩周湖第1展望台での劇的な再会を亭受し、ここ川湯にてクラブ員全員が同じ仮寝の露の下で朝を迎えた。5時の起床の声とともにトレーニングの開始。人数が2倍になったので迫力がある。今日から班はA・B両班が入り乱れての5班に再編成され、気分も新たに再出発することになる。空はあたかも我々が今合宿のハイライトである美幌峠をアタックするのを祝福するかのように紺碧に晴れ渡っている。

7時45分出発。川湯の町から屈斜路湖の東岸を南へと快調にとばす。途中、本来ならば昨夜テントを張る予定であった砂湯キャンプ場が湖畔に見える。8時57分、和琴半島に到着。ここにてちょうど法政大学の合宿部隊に会う。彼らはソフィア・ローレンを思わせるような野性味豊かな女性をはべらせており、これから美幌峠を越えて、紋別まで行き、そこにて合宿を打ち上げるとのことだった。

班別行動にて湖畔を散策する。僕は眠気をもよおし、大の字に横たわったのであるが、活力あふれる者は泳ぎに興じた。ハレンチの素也岡田氏は元気はつらつで、水中にてパンツを脱ぎ、右手高くふりあげる等の芸を。それにしても神の湖といわれる摩周湖でなくて幸いだったナア。

10時35分、いよいよ美幌峠にアタックするために出発。湖畔を北上し、中島が目の前に見えるところから本格的な上りとなる。

ここにおいては、今合宿の特徴でもある峠における班別の団体走行苦が結実した型において遂行された。余裕のある者はギアをあげ、しい者はギアをおとす。ある時は「・・・ガンバレ」と激励の声を浴びせ、またある時は「ファイト」「ファイト」を全員でかけ声をかけながら、力強く、1ふみ1ふみ前進した。

11時30分、美幌峠に到着。シカイ(視界、司会)は宮田輝級。女性的とも思われる優雅な眺めはオルガスムスを思う存分満喫させてくれた。宮内君なんぞは感極まって弁当箱を落としてしまったほどである。すぐさま美幌峠としるされた柱の前で記念撮影。今になって思えば神秘的な風景とは対照的に、いかにも動物的に薄汚く写っている自分が悔やまれてしかたがないのだが。かつてこの素晴らしい景観は有名なメロドラマ『君の名は』の舞台に使われたそうだが、陶山さん。感無量でしょう。なんといっても君の名はマチ子チャンだもんネ。

ドライブインで昼食をとり、いざダウンヒル。内田さんは例によって我々の雄姿を8ミリにとるため一足先に下る。そのあと1時よりコースリーダーの酒井君をトップとし、10分な間隔をあけて次から次へとダウンヒルに移る。交通量はあまり多くなく、勾配も適当でスバラシク快調。十分な間隔をあけたせいか、10分足らずで峠から10キロほど下った古梅のドライブインに到着。黒ヒツジや道産子の少しリトルぎみの馬であるオグラと戯むれ午後のひとときを過ごしたのち、1時45分、隊列を組んで出発。2時25分、美幌に到着。コースリーダーの酒井君と班長の平川さんは、町役場にキャンプ地の情報を仕入れに行く。紹介されたのは町の北西はずれの網走川の河原であった。

今日から、役割の分担が学年別に行なわれるようになり、2年生は炊事にとりかかる。かまど作りから始めたが、河原を500メートルにわたって石を探したがなかなかみつからず、ついに土手を隔てた小学校からブロックを持ってきて用を足した。ついでに炊事場も小学校の手洗場で用を足した。そういえば、用足しもこの小学校で用を足すことができた。切り刻んだジャガイモ・ニンジン・タマネギなどを300mほど離れたかまどに運んで焚き付けてから、どれほど時がたったであろうか、急に空模様がおかしくなり、雷鳴とともに雨がザザーと降ってきた。おかげでかまどの火は正常には燃えないし、マキは湿ってしまった。まったく人騒がせな夕立である。夕食のときには雨もあがったが、悪戦苦闘のすえに出来上がったカレーライスに対しては何故か非常なる愛着をおぼえ、たくましいまでに食欲がわき、逸早くお代わりをした。

食後、全体ミーティングをすませたのち、町へ繰り出し、入浴、班別ミーティングを行なう。

水を吸ってベトベトするテントから顔を出すと、空には星が降り注ぐほどたくさん輝いていた。網走刑務所が近いせいか深く心に感ずるところがあった。

8月10日(木)晴れ 美幌 – 温根湯65キロ

5時起床。河原で柔軟をやったあと小学校のトラックを使ってランニング。今日の目的地は丸山さんにいわすれば、オンナ湯しかないというオンネ湯温泉である。途中、北見までは起伏のない国道39号線を通らずに南方の峠のある地道を経由して行く。

8時10分出発。町中を通り過ぎて舗装路を上美幌まで、ここから右折していよいよ地道に入る。各班の間隔は2分、感覚としては前の班が見える程度ということである。栄森までは内地の田舎道を走っている気分、車もこないし、のんびりしたもんである。班のコースリーダーを務める僕としても、前を走っている班が手にとるようにわかり、ただ前の班との間隔を考えるだけで事は足りた。峠も標高240mとたいして高くなく、フロントを落せば難なく上れた。展望のない峠での休憩もほどほどにしていざダウンヒル。

目の前に現われた街はハッカの特産地として全国にその名も高い北見市である。10時35分駅前に自転車を止め、午前1回の買い食いを歓行。今合宿ではおきまりになってしまった農協の500ミリリットルのパック牛乳をグィーと飲み干す。10時55分出発。どういうわけか、北見に入った途端にパンクが続発した。この時も出発して間もなく道の傍で、パンク修理をしているパンダ大岩君を見つける。地道から舗装になって緊張が弛緩したせいだろうか、「こりゃ、パンクがオオイワ」と気をひきしめる。石北本線に沿って西へ西へと続く単調な国道39号線をあきもせず突き進む。

12時半頃、留辺蘂駅に到着。途中、小林君がパンクをしてしまい立石さんがついておられるとのことで、昼食もパンにして曲り角に立った。それにしてもなかなか来ない。何かあったのではないかとはらはらさせる。ついに立石さんの自転車が走行不能になってしまったのかナア。1時間以上待ち続けたあげく、やっと1時45分に姿を現わした。コースリーダーの三沢君の班はもう出発してしまっている。なんでもパンクして予備のチューブととり替えたら、そのチューブに穴があいていたとか。また以前なおしたはずのところが不完全だったりして手間どったとか。それにしてもまったく心配させてくれたね。御両人に昼食と適当な休息をとってもらったのち、2時15分、意気揚揚として出発。温根湯まではあと12キロと手の届く距離なのに強風により悪戦を余儀なくしいられる。

2時53分温根湯に到着。1度キャンプ場らしき所に行ったが、再度街中にひき返し、無加川のほとりの旅館の庭にテントを張る。2年生は買い出しに役割がなっているので、スーパーマーケットで調達したのち、街の南端まで行き、魚のあら箱をこわして運ぶ。

夕食まで時間があったので風呂屋(男湯)に行くことにする。ここで驚いたことには三沢君の足の裏がまっ白にただれていたのである。「なんだそりゃ」とたずねてみると以下の事清によるものであった。美幌で夕立にあった際、彼は炊事のことで頭がいっぱいで靴をテントの中にしまうことができなかった。このため靴が水を吸ってしまった。その靴をはいてペタクったので自然と足も水分を吸収してしまい、あわれにもただれてしまったということであった。その彼は今日コースリーダーにあたっており、激痛を乗り越えてここ温根湯まで走って来たのであった。

キャンプをしたのが無加川をはさんだ旅館の対岸であったため、ペンチで夕涼みをしていた石井A君と高橋君は幸運にもガラス越しに女湯をのぞいてしまったとのこと。それも観察心旺盛な両君は厚顔無恥といおうか、オペラグラスを持ち出して長時間に渡って観察しちゃったため、目が充血してしまい、慌てて薬局へ目薬とゴムを買いに行ったとか。この両君の話に刺激された2年生の欲求が一致し、1年生を可愛がることになった。去年、恋路海岸での雑魚寝の時に行なわれた、この種の破廉恥行為に対して、恐怖におののき、またある種の怒りをおぼえ合宿を抜け出そうと本気で考えた僕であったけれども、この1年間にどういう精神構造の変化がみられたのだろうか、積極的に行動をとるようにたくましく成長していた。

これを期して怨念恋路は怨念温根湯とかわり、1年生は東京に帰ったのち、わら人形に釘をさして毎日のろったとかで、三沢君は、おばあさんをひっかけるし、オープンでは総惨敗するという不幸が2年生には起きてしまった。

なおミーティングの時、全体のコースリーダーと班のコースリーダーとの権限のかねあいが問題になった。というのは留辺蘂から温根場へのあの強烈な向い風のおり、4班のコースリーダーである高橋君は班員が疲れてきてスピードが落ちたのに気づき、少し休息をとったほうがよいと判断し、班長と相談の結果5分程度の休息をとった。その後に続いていた5班・1班も必然的に休息をとった。だが全体のコースリーダーである2班の三沢君が、計画通り実行するため留辺蘂から温根湯までノンストップで走り続けたというものである。

8月11日(金) 曇時々晴 温根湯 – 層雲峡62キロ

5時の起床とともにトレーニング。毎日やっているためか、はたまたメニューが少なくなったためかあまり苦痛を感じない。今合宿におけるトレーニングは富士山型であり、釧路を出てから徐々にきつくなり、ちょうど中日にあたるオンネトー・阿寒湖間では、朝と昼の2回にわたる猛烈なトレーニング(景気でいえば恐慌と思われる)があったが、それを頂点として以後次第に軽くなるという、なかなか合宿にマッチした心憎いばかりの演出である。

8時8分温根湯出発。国道39号線・別名大雪国道をペタくる。人家がなく、一面木立のおい茂っている山々を見ながら。北見富士の手前に8時54分到着。道の傍らにて5分・休憩。コースリーダーの岸田君が朝のコース説明のときに、石北峠はフリーランにすると発表していたので、この頃から意識して走る。

フリーランの出発点であり、かつ午前1回の買い食い予定地となっていた富士見の町を知らずに通り過ぎてしまい、少し先の池のところで休息をとることにする。富士見の町を知らずに通り過ぎてしまったのは、馬程度の頭と顔しか持ち合わせていない岸田君のせいではなく、どうやらイトムカ鉱山が閉山したために富士見の町がなくなってしまったためらしい。それにしてもまったくひどく、地図にもちゃんと記されているのにゴーストタウンどころか家さえみあたらなかった。自転車の点検をしたのち横になって精神統一をはかる。1年生が10時15分、そのあと3分間隔で2年、3年と出発することになる。

いよいよ石北峠、1060m(道内で最も高い峠はA班が征服した1080mの幌鹿峠なので、道内で2番目と思われる)をめざして、距離にして6km・標高差にして300mのフリーランの開始である。1年生を「オイッ、抜かれたら承知しないぞ」とムチ打ったのち、2年生の出発。今やロードレースが始まったかの如くダッシュをかける。3分後に出発することになっていたはずの3年生がすぐにあとを追って出発したのでスピードは倍加され、先陣争いが1段と激しくなる。1kmも行かないうちにテントを積んでエッチラホッチラ、ペダルを踏んでいる1年生を次々に追い抜く。中間地点と思われる左への急カーブ付近にて、余儀なくフロントを落とし、あわよくばコータローになろうと先行する集団を必死で追いかける。ヘアピンカーブを2・3回曲がった時、急にペダルが軽くなりフロントを上げて、一気に目の前に見える小野君を抜こうとしたが、彼も頑張るワ、距離はなかなか縮まらずゴールに着いてしまった。10時54分には全員峠に到着。

展望台からは木におおわれた山しか見えず、美幌峠のあの旅清をかきたててくれる眺めとは比較にならなかった。

11時30分ダウンヒル開始。美幌峠の下りよもう1度と期待したが、下ったと思うとまた上るし、山あいのため眺望がよくないなど、ダウンヒルの爽快さを味わうことができなかった。途中、大雪ダムの工事をしていた地道を通り抜け、日本随一の峡谷美とうたわれる層雲峡へと突入した。大函に12時25分到着。ここから大雪国道は左側に石狩川をはべらせている。その両側には200メートル程もある真直ぐに切り立った見事な柱状節理の大崖岩が頭上をおおっている。名前のようにまるで函の底にあるような道を、スピードアップし、力強く豪快に疾風のように突き進む。錦糸の滝と思われる滝をバックに記念撮影。柱状節理の大崖岩の間を流れ落ちる滝の前に、ズラーと1列に整列したとこなんぞさすがキマッテルー。

12時54分層雲峡温泉に到着。ここにて昼食をとる。少し道端で昼寝をしたのちキャンプ場へ。2年生の役割であるテント張りをしたのち、皆と連れだってロープウェイに乗りに行く。全長1650mと大変長い。展望台からは層雲峡を手にとるように望むことができた。層雲峡の名付け親といわれる大町桂月は大雪山の主峰である旭岳に登った時、「富士山に登って山の高さを知れ、大雪山に登って山の大きさを知れ」と絶賛したそうだが我々もその一端を見ることができた。

ロープウェイから降りて来てもまだ時間があったので風呂に行くことにする。殿山泰司著『日本女地図』により層雲峡には混浴があるとの情報を得ていたので期待に胸をはずませたが、いざ着いてみると入口はちゃんと2つに分かれていた。うーむ残念。そういえば昨日泊まった温根湯にも混浴があると確か書いてあったのに。

1年生と4年生が仲良く作った夕食を食べたのち再度町にくりだし、喫茶店にて学年別ミーティング。1年生は何やら昨夜の復讐をうち合わせたようで、キャンプ地に戻ってからさかんに恐怖心をかきたてるような言語を口走った。かわいそうなのは2年生の弱点に位する石井B君で、ゴリラグループの富山君らにあたかも本命であるかのように集中的に狙われたので、同じテントで寝た空手の僕に助人を頼んだり、ベルトをきつく締めるなど防衛にかなりの神経を使いさすがに興奮の色は隠せなかった。

10時、これからはじまる真夜中の決闘―ゴリラ対爬虫類を夢みて就寝。

8月12日(土) 雨のち晴れ 層雲峡 – 旭川

いよいよ合宿の終着駅である旭川へのレールは敷かれた。昨夜、崖の上に降り注いでいた蒼い星屑が川の音に調和して、ゴリラや爬虫類などの動物世界を離れたロマンチックな気分にしてくれたが、その崖の上には雲がたちこめていて、今にも雨が降り出しそうな雰囲気。朝食がパンであったため、出発時刻が繰り上がり、7時10分に出発。少し寒かったのと雨の降るのを予想してカンチョーマンスタイルでペタくる。少したつと予想したとおり雨がかなりまとまってて降ってきた。国道39号線も旭川に近づいたこのあたりになると交通量がめっきり増え、大型トラックが横をかすめて追い越して行く。へたにポンチョを着て、車にひっかけられたら1大事というコースリーダーの高橋君の好判断により雨具なしで走る。はるか旭川の上空は晴れ上がっていたので西に進めば雨もないだろうと確信し、あたかもそれにひきつけられているように相当速いペースで走る。

上川あたりまで来るとすっかり雨が上がり、自然に気分も陽気となり、スピードもゆとりあるペースで口笛を吹きながら。長老の丸山さんの精神年令に似合った歌謡曲が北海道の山にエコーする。

9時に愛別本町に到着。午前1回の買い食いを敢行。カンチョーマンスタイルも暑くなったのでここにて脱ぐ。9時30分出発。人家が多く内地の国道とちっともかわりなく感じられる味もそっけもない道をここまできてしまえば、あとは旭川駅しか頭にない。

11時12分旭川駅に到着。我々は幸せにも1人の美女ならぬ1人の美男子に出迎えられた。誰であるのかあっけにとられたが、上村君がもじもじてれたので理解することができた。それにしても先入観とは恐ろしいものだ。駅前広場で胴上げを歓喜のうちに行ない、紺碧の空・校歌を円陣を組んで歌いまくった。そのあといかにも旭川駅らしい北斗52号運転の看板をバックに記念撮影。

5時30分までフリータイムとなり、渉外局はコンパ会場を探しに駅前の旅館をたずねまわる。ねむくてねむくて、岡田局長が宿屋の主人と交渉している時でも、つい上の臉と下の瞼がキスをしてしまい、立って体裁を整えるのが精一杯であった。風呂屋にて身を清め、デパートで衣類を買い、アニマル稲垣からダンディ稲垣に変身して、ヘド鍋を携えてコンパ会場に乗り込む。

昨日までの食事時とは趣を異にして、各人の顔には微笑が浮かび、動作もいきいき、声にもはりがあり活気が感じられる。一同会したところで今合宿の総括ともいうべきミーティングをした。そして立石主将の音頭のもとに乾杯。酒がまわってくると次第にエキサイトしてきてどんちゃん騒ぎとなった。最北の地旭川においてはこのどんちゃん騒ぎは刺激が強すぎたのか、宿屋の主人がのぞきにきて、アルコールを吸った畳をみるや、小言をいいだした。

我々は感興をそぶれてしまったので人生劇場・校歌を歌い上げ、あとかたづけをして、はやめに町へと出た。ビール箱を持って大声をはり上げながら、買い物公園をぶらついた。僕は酔ってしまって芝生の上に寝そべり醜態をさらす。おまけにゴミくず箱へへドを吐いてしまった。気分が少し回復したところでみんなに仲間入りして肩を組んで校歌を力のかぎり怒鳴り続けた。今や買い物公園は不夜城に・・・。飲む・歌う・観る・踊ると順次エスカレートしたが午前1時にどうやらかたがついた。旅館に帰れなくなったのでオールナイトを見たり、駅で寝たりして夜を過ごした。

8月13日(日)晴れ 旭川駅解散

7時を過ぎると旭川の町のあちらこちらから駅前に集まって来た。

昨夜、傍若無人な振舞をした若者は、朝の爽やかな空気のもとでは礼儀正しい若者になっていた。あちこちで自転車を分解する音が聞こえ始めるとこれで合宿も終りダナアという寂寥が漂う。器材をダンボール箱につめて東京に送り終えたところで、クラブ員全員が駅前に集まり、万歳三唱をして解散。この時駅のタイムボードは9:00。

このようにして北海道合宿という場所をかりて、ある時は立石ゴッドファーザーのもとにマフィアの如ききびしさを味わい、またある時は立石宋江のもとに梁山泊に集まった豪傑の如く、縦横無尽に暴れまわった38人のサイクリストは、個々の思いを胸に秘めて旭川の地をあとにした。

72年度活動報告 – 立石

72年度活動報告

教育学部3年 主将 立石

合宿が我クラブの最大の行事であることは衆知のことであるが、執行部が交代するのも内容的には合宿を境にしてなのである。我々の執行部も、72年度後期のオープン・サイクリングの企画から始まった様に思えるのである。そして、早同交歓会、ダンス・パーティーと1連の行事を通して2年生会というものが形をなし、また各々がそれぞれの仕事をしていくうちに感じた疑問をそこにぶつけていったのである。そして、そこで生まれてきたものが我々の執行部の土台となっていったことはいうまでもない。

改選総会が迫るにつれ、我々は概ね2つの結論に達していた。つまり、ランの面では、それを充実させる為にまず「走り込む」。「運営面では個人への仕事の集中を避ける」ということである。これとともに、役職の分担つまり、立候補の振り分けも大きな問題であった。しかし、我々の方針は一致を見たものだったし、それまでの経過から、分担された仕事はそれぞれが責任もって立案し、それを全員で吟味し、実行に際しては全員で協力するという形がほぼ浮かび上がってきていたので、さまざまの問題を残しながらも一応の準備を終えて選挙当日を迎えた。

主将選には河野君と私が出たのであるが、出来る限り多くの3年生が役職につき、クラブ活動をリードすることが望ましいということから、早同交歓会実行委員長を従来の副将兼務から切り離し、選挙にはかけずに、新運営委員会を通し我々のうちのどちらかが努めることにしておいた。毎年、主将選に落ちた者が、そのヤル気を見せながらも、執行部に加わることなく卒業していくのは、どう見ても不合理と思えたからである。

総会は波乱に富んだものとなった。しかしそれはそれで良かったのであろう。言ってみれば、それは我々の最初の仕事であり、結果はどうであれ、総会という場が我々の活動にひとつの決断を下したのである。

私が主将に立つにあたっては1つだけ注文があった。それは企画局長には、絶対に健脚の人にやってもらいたいということであった。我々のクラブがサイクリング・クラブであり、そのクラブを規定するとも言えるものがサイクリング・ランであるならば、その企画面を取り扱う企画局というものの重要性は、もはや明白である。ましてや、新執行部が走り込むことをスローガンにスタートしようとするならばである。私は健脚の人にハードな企画をつくってもらいたかったのである。

企画されたランには回りからの盛り上げが大切である。クラブ・ランは集団行動であり、そこには事故の危険性や人間関係上の摩擦のそれも予想され、また同時にその危険性を背にして他人を理解しようとする場であってみれば、そこには最低限、個々に積極的姿勢というものが要求されるのである。そこでまず、ユニフォームとタイツは義務化することを考えた。ユニフォームはその存在を考えていただければ分ってもらえると思うが、タイツは膝の運動なども勿論であるが、ふだん気ままに自転車に乗っている時とは別の、クラブ・ラン意識というものを大切にしたかったからである。

新執行部は、改選後、名実ともに発足した。執行権の受け渡し時期が不明確ではあったが、1月になって顔合わせの意味で、運営委員会を招集し、盛り上がったムードを絶やさないようにと諸事項を確認し合った。そしてこの頃問題になっていたことにESCAの件があった。例によって理事校の件であるが、早同主催や10周年行事をひかえてクラブ内の充実を考えた私は、ESCAの体質を考え併せた場合、クラブを挙げてESCAに乗り込んでいくことには自信がなかった。

選挙前から当時の1・2年生会は何度か機会をもっていた。これは2年生会においてクラブの運営面における上下のつながりの重要性が再三にわたり指摘されていたからである。そして、新運営委員会において、1年生に新人勧誘活動を行なってもらうことを決め、新人を迎えて新年度がスタートする準備は一応整った。

春休み。私は、もう1度クラブについて、そして主将というものについて考えることにし、具体的な方策を導き出そうと試みた。我々のクラブには統一目標というものがない。つまり、何かの選手権をとるとかの類である。ある者はサイクリングが好きで入部してくるし、旅が出来ることが理由になる場合もある。あるいは友人を求めて入部してくる者もいるに違いない。これら様々な目的をもって入部してくる者達の集団が我々のクラブである(勿論、根底では自転車好きということがある)という見方をすれば、クラブ活動そのものが我々にとって共通の目的とは言えないだろうか。

つまり、人それぞれの目的をもって入部してきたにせよ、我々のクラブのそのような性格からして、他人の目的をも尊重していかなかったなら、我々のクラブは存続しえないのである。同時に他人の目的に関らずには、いられないのである。クラブの入部動機はいかにせよ、一担入部したからには、そこに存在する者達との対人関係といったものが大きくのしかかってくるのではないだろうか。この人間関係を無視しては、クラブは考えられないのである。そして各々が、このクラブに何を求めようと、このクラブ自体が充実した活動をしていなかったならば、よりよいものは得られる筈がないのである。そしてまた、その充実した活動をする為には、人間関係の円滑さが欠かせないものとなってくるのである。

では主将とは一体どういうものなのか、どういうことをしたらいいのだろうか。毎年12月になると役員改選が行われ、新しい主将が決まって実際に動き始める。私が1年の時、2年の時、そしてそれ以前の執行部の話を聞いてもそれぞれに特徴があった様だ。確かに、主将それぞれのパーソナリティーによるであろう。がしかし、企画とか渉外、会計など各局運営委員のそれもまた大きく影響していた筈である。そして運営委員会、3年生会の存在も見過ごしてはならないのであろう。また執行部の任期が1年間であり、1年ごとに学年が進むことを考えれば、まさしく執行部とは3年生であると言っても過言ではない様に思えるのである。

実際ランにおいて、それをリードし、責任ある仕事を受け持つのは3年生なのである。この3年生会の充実、つまり、円滑な人間関係の上に立った確固たる3年生会の存在こそ、充実したクラブ活動を約束しうるものだと確信したのである。ではその3年生会にあって主将とは一体何を具体的にすればいいのであろう。主将のやるべきことを考えると、当然そこに、各局のやる仕事というものが相対的に浮かび出てくる。そこで一応全体を見渡せる位置にある主将役からしてみれば、各局の兼ね合いといった事が問題となってくるし、また各局の仕事が運び易い様に、下地を作ることが重要な仕事になってくるのである。

そうしたことから、はなはだ抽象的ではあるが忘れてはならない事にムード作りといったものがあると思うのである。(恐らく、この点において主将のカラーが出てくるのであろう。)そこでこれからクラブ活動をしていくにあたり、いかにムードを盛り上げるかが主要課題となってきたのである。

我々のクラブ活動は大別して、ラン・コンパ・地下(部室)に分けられる。勿論これらを扱う運営というものが挙げられるが、これは。私の内に属するものではなく、執行部の内に属する問題なのである。ランはまず参加者を多くすることが第1だ。1つのランが行なわれる裏には各局その他多くの努力があるのである。そして、クラブ員それぞれが各々の仕事を理解して参加するところにクラブ・ランは成立するのである。クラブ・ランは当然のことながらそれらの仕事をした者だけでは、完全なるクラブ・ランとは言えないのである。その仕事を各人が認め、それに報いるという形で、披らを支持することがなかったら。完全なるクラブ活動とは言えないのである。

そして何よりも参加者が、多くのクラブ員と一緒に走りたいと思ってクラブ・ランに出てくるのならば、そのランに直接の関りはなくとも、気まぐれにランを欠席するなど出来ないだろう。私はクラブ員に出来るだけランに出るように執拗に迫ることにした。用事がある時は勿論、仕方がないが私自身の経験からも、何とかゆっくりしたい、サボりたいといった気持が多々起こってきたからである。そして出席確認にしても、自分で名前を書くことよりも、あらかじめ名前を書いておきそれに確認のチェックをしてもらう様にした。そうしておけば、地下で網を張っておき、来たものから狙い撃ちという訳である。

それから前にも述べた通りユニフォーム・タイツを義務づけ、コースリーダー、班長などの意志統一に心掛け、運営委員会を頻繁に開くことにした。

次に、コンパは私も嫌いな方ではないのでなるべく自主的にいこうと考えた訳であるが、今考えるとコンパに昔程の迫力がなくなり、いささかマンネリ化した点を打ち破れなかったのは残念であった。

そして地下であるが、まず皆んなが地下に集まる事に目標をおき、地下での対話復活を目指すことに話がついていた。昼休みにはなるべく地下に集まり、食事を供にすることも申し合わせた。そして地下に集まった1年生をなるべくつかまえて、食事なり喫茶店になり誘って、はやくクラブに溶け込んでもらう様にした。実際1年生を4月になって迎え入れ、それを実践したのであるが、○氏など頑張りすぎて、某1年生君に「○さん、腹減ってないけど飯食いに行きましょうか」などと言われる程なつかれていた様だ。

それに、顔を合わせたらなるべく声をかけることにした。黙って地下に来て、ノートを見て帰っていくのでは、あまりにも寂しすぎる。元気のある声をかければ、また返ってくる言葉も違うであろう。春休みの間、私は仕事の重大さにあれこれ思い悩んだ。その1つに、事故がある。もし、走行中に大きな事故でも起きたら、そして死者でも出たら…。先輩の話によるとこの様な場合には自分も、と考えていたそうである。しかし、私にはそこまで責任はとれない。クラブ員誰1人をとってみても主将に命を預けるなどと考えている者などいる訳がないのであるから。主将とはそこまで大げさなものではないのではないか。

クラブを楽しくし、みんなと仲良くやっていければ十分である。私、そして我々に出来ることは活発なランを行ない、不注意な事故を避けるよう努めることだ。そしてあとは『運』である。私は主将である。代表者、責任者、統率者、いろいろ形容のしかたはあるであろう。何かあれば勿論責任はとる。私に出来る限りの責任はいつでもとる覚悟である。局長、班長、コース・リーダー皆んな同じであろう。私のやるべき事は出来る限り多くのクラブ員を理解し、みんなと一体になってクラブ活動を楽しむことである。決して1人勝手に突走ってはならないのである。

毎年のことながら、2年生の努力によって10数名の新人を新歓コンパに招待し、新年度の行事がスタートした。メカ講習会が都内ランを兼ね、代々木で開催中のサイクル・ショー見学を組み入れたかなり充実したものとなったり、トレ・マネ主催のトレーニングランが企画されたりで、コンパと新歓ランの間の空白をうめるものとなった。また地下では出来るだけ我々がそこにあってコンパでとけ込みかけた新入生と接触するよう心掛けた。また運営委員会では河野君を早同実行委員長に推薦し、(後、総会で承認)三沢君に記録をやってもらうことにした。また年間プラン、合宿などが議題にとり上げられたのであるが、当面の新歓ランが大きなウエイトを占めた。

というのも新歓ランはただ新入生へのオリエンテーションといった単純なものではなく、我々の執行部の1年を左右する大きな試金石となるのである。委員会ではコース・リーダー、班長などそれぞれの受け持ちが吟味され、ランを予定通り運ぶため具体的な方法が話し合われた。また、2・3年生会をもって十分打合わせもした。そして、テントでのコミュニケーションを重視して、従来とかく片寄りがちだったテント割りを、年間を通して計画的に三沢君にやってもらうことにした。

当日、コースは相模湖 – ヤビツ峠の2泊3日の予定だったが、雨の為延期した。甲州街道は車が多く、雨具でもひっかけたり、スリップしたり、など考えてである。電話での問い合わせに中止を告げるのは辛かったのであるが、新入生からの電話に、「アマイ、アマイ」などと言われて思わず絶句したものである。しかし、この雨というもの全く扱いにくい。場所によって降っていたり晴れていたり、その程度も違うし、降り出しそうであったり止んでいたり。その判断は少くとも集合時間の1時間前位に下さなければならず、その時間を遅らせるなど方法はあるであろうが、それとてコースの変更の必要が出てくるし、とにかく明確にしておきたい問題である。

翌日はコースを和田峠へと変えての新歓ランとなったが、何よりも良かったのは午後出発組といったものがなく、終始全員で走れたことである。大学という所に希望もって入学してきた諸君に、始めから授業の欠席を説得するのは困難なことであろうが、企画とともに何とかして一緒に走れる様に努力することが、歓迎ランを成功に導く1つのカギになるのではないだろうか。それに、今年の場合評価したいのは歓迎ラン前に行なわれた合ハイである。地下での会話も増えたし、1年生もよく参加してくれた。また歓迎ランにおいても話題は絶えることがなかったし、各学年の結束もまた強まったのではないだろうか。

新歓ランが和田峠になったことで、前期の企画は全てが新鮮なものとなった。そして、それだけでなく輪行の使用によって変化に富んだものとなった。出席人数も、早慶ランに試験見学などの為、参加者が減ったのを除き、常時30人を越えたものである。しかし、毎年のことなのであるが、梅雨を予想して立てたランのスケジュールのハードさに併せて、金銭的問題に不満が出てくる。確かに1年生など自転車やその装備できびしいのであるが、金銭はラン欠席の主な理由とはならない様に思うのである。

このことにはそれぞれ理由があることだろうが、無制限に認めていたら参加者はかなり減っていくことになろう。実際のところみんなはこの点を何とかしているのであり、十分納得していると思われる。無論、スケジュールの点とともに運営委員会では改善策があれこれ話し合われた。また、この頃になってクラブでの4年生のあり方がいろいろ取り沙汰され、同志社からの怪情報も乱れとんで、論議を呼んだ。この件は最後までいろいろ話し合われ、クラブ規約での4年生の規定があいまいだった点が改められ、12月の最終総会の時にピリオドが打たれた。

前の年の段階で理事校を辞退したESCAは、その分担として夏ラリーを主催することになった。しかしこの時期には我々は合宿のことで頭がいっぱいだったし、全くその余裕がなかった。そこで理事の石井君のもとで、オープン同様全て2年生の力でやってもらうことにした。2年生という時期は何となく中途半端で仕事がしにくいものであるが、夏ラリーの下見やその他の仕事を含めていろいろプラスになった点もあったのではないだろうか、2年生諸君。夏休み中の事であり、合宿後の事であるという時期的に非常にむずかしい企画を、これまた合宿前からよく準備してくれたと思う。

雨が心配された6月であったが、プレ合宿とも言うべき夜叉神峠ランは是非とも必要なものだった。歓迎ラン以来のテントであり、新入生にテントについての具体的知識を身につけてもらいたかったのである。企画が大変素晴しく未知の峠への本格的な上りは、合宿そのものといった感さえあったし、班別行動の問題点などもある程度試すことができた。運営委員会は6月に入ると合宿一色だった。合宿地は最初の総会において、北海道ということで承認された。最初の問題は走行方法であった。改選の時に企画の安田君は分散方式を唱え、私は全体で、と言ったのである。しかし最終結論を下すのは運営委員会である。私は合宿をクラブ最大の行事とまず規定する。

そして、それはクラブ全体の規模で行なわれるべきと考えるのである。今迄身につけてきたことの1つの仕上げであり、試練であり、また新たな創造の場でありなど、ありとあらゆる可能性を秘めたものであるなら、その土台となる全クラブ員の顔がそろう必要があるのではないだろうか。そしてたとえ分散になるにしても最低2・3日はみんなでいたいと思ったのである。しかし、全体走行にも多くの問題点があるのである。それは、とにかく機動力に欠けることである。その結果、予定時間を気にしたり、最悪の場合、休憩時間が走行時間より長くなったりなどの珍現象が生じるのである。

この様な点を憂慮し、企画の安田君が分散方式を採用して、時間の許す限り思う存分景勝地を見て回ろうとしたのはしごく当然なことであり、誰もが感じていた事なのである。また40名という人数は機能的に見て、全員が家族的な雰囲気で和気あいあいとサイクリングするのにはちよっと無理であり規律による統制がどうしても必要になってくるのである。それにコースの実情を考えると40人分の食料を手に入れるのが困難と思われる所があるなどの事も挙げられた。

しかし、合宿の参加者は40名程であり、その数を征服できないのははなはだ残念な事である。合宿でこそこの課題を背負ってみたいと思うのである。意見は出尽くし、その結果、実施された前半2班の分散、後半全体走行ということになった。走行方法の次は班構成が問題である。参加3年生11人というのは決して多い数ではなく、1班に3年生が2人ずつ加わることが出来ず、単身頑張られた班長殿はさぞ大変だったことだろう。班の振分けは私に任せてもらった。出来る限りバランスをとるように心掛け、前期のランの班も参考にした。

また運営委員会において、一方のリーダーに河野君が選ばれていたので彼とも相談をし、殆んどの3年生からいろいろアドバイスを受けた。テント割りは前期同様三沢君。

コース・班別・時間割・その他基本的な事が決定し、パンフレットが仕上がった段階で班ごとにミーティングを開いてもらった。これは運営委員会での決定事項を班長を通して確認してもらい、コース・リーダーを通してコースを理解してもらうとともに、班の中でのチーム・ワークの向上を目指したものだった。こうして合宿前から班行動することによって合宿のムードも盛り上がっていった。

当の合宿は、私自身にすれば大きな事故もトラブルもなく、また天気や気温に恵まれ、疲労を感じながらも非常に気持ち良く走り通せた。立候補当時に考えていた。「気の休まることのない合宿」など今となっては全くイメージとして浮かばないのである。合宿を終え私は、今年度の活動に一応の成功を感じたのである。そして去年の合宿以来たどってきた我々の活動に、自分も参加してきたことに喜びを感じ、また前年の活動あるいはそれ以前の活動が今年の活動を大いに刺激し、また土台となって来たことに改めて感心し、合宿の終了を感謝したのである。

今迄の合宿にそれぞれの特色があった様に、今年の合宿にもいくつかの目立った点があった。前半は初日に釧路に集合し、次の日から1週間、摩周湖での再会を誓って2班に分かれたのであるが、20人という手ごろなグループであった為か、かなりゆとりができたのである。双方の班ともそれぞれ仕事は大変であったろうが、大方好評の声を聞くことができた。1週間後の集団走行も、我々は当初心配して新しく班を作り変えたり、基本的な事項について打ち合わせをしておくなどして、充分な話し合いをしておいた訳であるが、前半1週間のそれぞれの班の順調な走行が幸いしてか、スムーズに行なうことができたのである。勿論、全体走行に移った段階でA・B両班の間にギャップが存在しなかった訳では決してない。A・Bそれぞれが、自らのサイクリングを行ってきたところには、当然それぞれのカラーが存在するのである。

そのように目指してきたのが我々のサイクリングであり、またそれを持ち寄って、新しいカラーを出そうとするのも我々のクラブの目指したところなのである。幸いにして全員の努力の結果、大きなトラブルもなく、40名を越えるクラブ員がスムーズに全体走行を行ないえたのであるが、後になって、班別走行のファミリー・ムードを懐しむ声を耳にした。確かに人数が少くなれば機動力も出てくるし、互いに親密になる機会も多いであろう。利点はいくつかある筈である。

しかし、それがそのまま40人もの大人数で行なう全体走行を否定するものとなるであろうか。前にも述べた通りであるが、我々は何よりも人のつながりを大切にしたいし、信頼感さえあれば、何でも出来ると思うのである。またクラブ最大の行事としての合宿に多くの冒険としての要素は見つけられないであろうか。合宿というものが決して楽をするものではなく、むしろ「疲れに行く」とでも言った方が適当であるというような見方をすれば、我々は心身ともにクタクタになるまで走り込もうと考えるのである。そういった世界に飛び込んでいこうと考えるのである。比較的自由な立場に立たされている我々にとっては、そういった行動も我々を生かす1つの道ではないであろうか。

榛名山でのエスカ夏ラリーに始まる合宿後の活動は、それが2年生のエスカ理事、石井君のもとで行なわれたことでも分るように、2年生が主体となっていった。ちょうど我々の代がそうであったように、彼ら2年生も、今合宿の評価をそれぞれが持ち次期執行部を形成する前段階を迎えていたのである。エスカ夏ラリー、オープン・サイクリング、追出しランと、前期からマイ・ペースで準備を整えてきてくれた彼らの企画・運営というものは、クラブ員の誰もが評価するところであろう。それは何よりも彼らが、クラブ・ランに際してはコース・リーダーとして抜群の冴えを見せ、この1年間のクラブ・ランのスムーズな運営に貢献してきたということからも明らかであろう。

基本的な行事を次第に2年生に肩代りしていった我々執行部にとって、第9回早同交歓会は大きな意味をもっていた。具体的な企画運営を担当してくれた、河野君を始めとする実行委員達の努力は大変なものだった。私個人としては、自分の仕事が決まって以来、早同交歓会に対して私の出来ることは、主将として精一杯努力することだと考えていた。私は合宿に1つの大目標を置き、その目標を達成して自分として納得のいくクラブ活動を行なったうえで、それを早同交歓会にもち込もうと考えたのである。それが私個人に出来ることだと思ったのである。

みんなは、あの交歓会をどう思ったのであろうか。そして、あの合宿、、、。

私は、まだ結論をつかめないでいる。しかしある感概は得られたように思う。その感概とは一体何であったのだろうか。私はその事を考えていこうと思う。そして、私は考え続ける限り、私が確かにこのクラブに「いた」という確信を得られるのではないかと思う。

ぼくのマリー(新入生歓迎ラン) – 白石

ぼくのマリー – 新入生歓迎ラン

法学部1年 白岩

小学生が初めて遠足にでも行くように、うきうきとした気持ちでフロントバッグの中を見、忘れ物のないことを確かめてアパートを出たのは、5月6日の朝ちょうど7時頃であった。初めての本格的長距離サイクリングへのかすかな不安も、朝の澄んだ空気と小鳥のさえずりにあとかたもなく消え去ってしまう。

それにしても都内は走りにくい。信号がやっと青になったと思ったら、次の信号機がもう少しというところで黄から赤に変わってしまうのだから。そんなことを何回かくり返して、バス停へと急ぐ勤め人の間をぬってなんとか正門に着くと、ちょうど8時を告げる時計台の鐘の音があたりに響き始めた。1番乗りであった。やがて次次とメンバーがそろい、先輩たちの日焼けしたたくましい足に較べて、自分のポチャポチャとした白い足にコンプレックスを抱きながらも、9時頃正門を後に一路新宿へ向かう。

合ハイの時の集合場所であった新宿駅南口前では、信号待ちの人々の視線を意識しながら、甲州街道を八王子に向けひたすらペダルを踏み続ける。このあたりでわがマリー1世号が、かすかながらも奇声を発しているのに気づく。『おかしいな』と思いながらなおもペダルをこぎ続けるが奇声はひどくなるばかりだ。次の休憩地で油をさしてみるが一向におさまらない。「大したことではないだろう。かってにさらせ」とそんな声にはかまわず行く。信号待ちのMGを見て「MGもこんな道路じゃクズも同じヨ」と内心ほくそえみながら側をすり抜けるが、すぐに抜きかえされる。

そんなことを3~4回くり返しているうちに、とうとうMGはかん高い排気音を残して走り去ってしまった。車は大好きだから様々な自動車を見ながら一緒に走れるのはうれしいのだけれど、あれだけ多くの車から出される多量の排気ガスを1日中吸い続けると、いい加減いやになってしまう。だが渋滞している車の列のわきを、運転手を下に見おろしながらすり抜けていく時の気分は、何ともいえないいい気持ちだ。マリー1世が最も頼もしく思える時の1つである。

八王子で昼メシのカツ丼を食い、30分くらいの休憩の後八王子駅前を発ち、本日の最難関といわれる大垂水峠にさしかかるが、その手前で休憩。ここからはフリーランとなる。先輩には負けてもしかたがないが、同じ1年生にだけは負けたくないと思い、ギヤを落としている仲間を次々と追い抜き、前をトップのギヤで軽快に飛ばしている○さんにまずはついていくことにする。そうしてからは○さんとともに、何台かの自転車は続けざまに抜くことができたが、1年間も受験勉強に追われて、何の運動もしてきていない者の弱みか、○さんとの距離は次第に広くなっていってしまう。それでも同級生にだけは負けたくないという気持ちで、必死にペダルをこぎ続けながら○さんに遅れてカーブを曲がると、思った以上に〇さんとの距離は開いており、2人の間には平地であっという間にぼくを追い抜いていったSさんが走っていた。

彼と抜きつ抜かれつの接戦(?)を演じながらふと後を見ると、同じ1年生のF君がすぐあとに迫って来ていた。だが、この時のぼくはただもう今のペースを維持するのが精一杯で、迫りくる敵を振り払おうなどというファイトはまるでわかなかった。わく余裕がなかったのだ。抜かれるままに抜かれてしまったが、そのころはSさんはずっと後にいて、カーブを曲がると前にも後にもまったく人影は見えず、1人ぼっちになってしまった。『これでもか。これでもか』と曲がるカーブごとに峠最後のカーブであることを願いながら、延々と似たようなカーブが続く大垂水を上り続ける。と突然目の前がポイッと開けた。とうとうやったのだ。上りきったのだ。うれしさのあまり「ヤッター」と叫んでしまった。

そしてYさんに「峠の下りは一気に下るんだ。気持ちいいぞオ」と聞かされていたので「よし下りのスピードでは負けないぞ」とばかりかなりの急勾配なのにもかかわらず、一気にペダルを踏み込む。みるみるうちにスピードが増し、カーブが迫って来る。予想以上の急カーブに肝を冷しつつ、汗だくになって上って来るサイクリスト達には、「ガンバレ」と手まで振ってやる余裕をみせる。ついさっきは僕もあんなだったのに、と思うと自分の現金さがおかしくなり苦笑してしまった。言葉どおり一気に下り降りたところでうしろを見ると、誰もついて来てない。『変だな』と思いながら走って行くと、うしろからきた車が、仲間は頂上で休んでいるということを教えてくれた。

半信半疑だったがそれでも一応信じることにして、近くにいた人に相模湖へ行く道はこの1本だけであるかどうかを聞き、それを確かめ、バス停の待合所でガムをかみながらしばらく休んでいると、○さんら先発隊が恐ろしいスピードで下り降りてきた。そこで大急ぎでマリーに飛び乗り、後を追う。そこから今晩のねぐらである弁天島キャンプ場まではすぐであった。

階段状の細い径を、マリーを担いで下りるとまさにキャンプ場という感じで、林の中に空地が開けていた。さっそくそこに大小色とりどりのテントを張り、2年生が作ってくれたカレースープ(?)を、焼け焦げの黒メシにかけ、ごちゃごちゃとかきまぜてくう。みた目にはグロテスクだが、飢えたオオカミにとって、みた目や味などは2の次、3の次である。何がはいっているのかも確かめないままに、ガツガツとたいらげてしまった。仲々うまかったのではないか、と今は思っている。

食器のあとかたづけが終わると、火を囲んでの恋愛談議に花が咲いた。みんなR子ちゃんがどうのM子ちゃんがどうのと、勝手なことをいっていた。時に男だけだから許されると思われるような、聞くに耐えない話をする先輩もおり、思わずぼくは耳をおおってしまった夕。そんな話を聞いていると、僕は将来妻となるべきまだ見ぬ女性を思いつつ、やるせない思いにかられるのだった。空が澄み、星がたいへんに美しい夜であった。始めてのシュラフで、背に地面の堅さを感じながらも、いつしか深い眠りに落ちていったのは、夜もかなり更けてからだった。

翌朝、東京にはないさわやかな小鳥のさえずりと、テントを通すまぶしい光で目を覚まし、「起床」という声でシュラフをたたんで外に出てみると、朝露に濡れたキャンプ場は、ひんやりと肌寒いほどだった。軽いトレーニングのあと、なけなしのつけ物をオカズとして朝食をとり、顔を洗い、再びマリーを担いで上の道路に出る。

全員そろったところで、この日の最大難関であり、このランの超最大難関である和田峠に挑戦すべく勇んで出発する。いくつかの峠(?)を越えたのち、いよいよ和田峠だ。バテないようにと慎重に上り始めたのだが、途中まで来ると慎重になどという生やさしいことではどうにもならないことを悟り、こんどは満身の力を込めてペダルをこぐ。「とても昨日の大垂水の比ではない」と気づいた時はすでに遅く、ただひたすらにペダルを踏むしかなかった。人家が切れる所まで来ると『ここで水を貰わないと、もう水はないゾ』と言うのと『いやここで止まってはならん』という考えが心の中で争っていたが、あまりのつらさに耐えかねて、とうとう降りてしまった。

水をいただき、小休憩ののち再びマリーにまたがりこぎ始めるが、50mと続かずまた休む。予想をはるかに上回るきびしさだ。汗が額からしたたり落ちるのもかまわずまたこぎ出す。しかし100mと続かない。また休む。負けおしみをいうわけではないが、この苦しさがあとで思えば、またたまらない魅力に感じられるのだ。日常、舗装道路を走り慣れているので、この石ころ道がまた峠のキビシサを、更に倍加しているに違いない。日光のいろは坂を思わせるジグザグの坂の上から、下を見下ろし、仲間の姿をみつけては彼の名を呼び、はげましあって上り続ける。頼れるものは自分だけだ。カーブを曲がった後の長くつらい直線を、やっと上りつめるとまたカーブがあり、その先にまた非常な坂道が果てしなく上へ上へと続いている。「いい加減にしてくれ!」と叫びたいこの気もち。いっしょに上った君ならわかってくれるだろう。

バイクに乗ったアマチュアらしいカメラマンが前に立って僕を撮っているのだが、あの苦しさの中にいてはポーズを作ることはもちろん「チーズ」という余裕さえもない。ただひたすら顔を下に向け、目だけで前方を見ながらこぎ続けることができるだけだった。それでも10段のありがたさを思いながら、また満身の力をこめてペダルをこぐ。途中雪をかぶったまっ白な富士山が右手に見えたが、なんのカンドーもない。「あれ富士山だ」と1人ごとをいいながら黙々とこぎ続けて行くと、上の方から声が聞こえる。先に着いた先輩たちが、直上の土手に立って見下ろしながらぼくらを声援してくれていたのだ。

あと1つカーブを曲がれば頂上だ。休めるのだ。思わず足にも力が入るといいたいところなのだが、すぐ上に彼らの姿を見ながらも、あるだけの力は出し切ってしまっていたので、これまでと同じく今にも倒れそうなゆっくりしたペースで上り続け、やっとの思いでたどり着いた時は足ががくがくとなり、立つこともできずそこにヘナヘナとマリーといっしょに倒れこんでしまった。でも頂上に座りこみながら、途中で抜いてきた仲間が今頃になって下の方をエッチラホッチラと上ってくるのを見下ろす時は、えもいわれぬ優越感と共に満足感を覚えるのだった。

峠で十分な休憩をとり、こんどは八王子まで一気に下った。自転車のコーナリングには自動車やバイクとは全く別の独特なスリルがあり、自転車特有のテクニックを要するのでこれまた面白い。

解散地から帰る途中ちょっとしたハプニングでぼくが遅れたために、待っていてくれたSさんと2人で帰ることになったのだが、このSさんがたいへんな飛ばし屋で、ぼくなどは着いていくのが精一杯であった。まだまだ自分の足には頼りなさを感じざるをえない。それでも購入した時は何の変哲もないどこにでもある自転車のように思われたマリーなのだが、2日間もいっしょに走っていると自然と愛着がわいて来て、部屋の隅で静かにしている彼女を見ていると、なんとなくいじらしくなってしまい、思わずパジャマのソデを破いた布されで息を吹きかけながらフレームをみがいてやっているこのごろである。

三国峠ラン – 新名

三国峠ラン

商学部1年 新名

午前4時、車窓のくもりを手で拭いとる。20分しか眠っていない眼を、無理矢理開いてみると、遠くの山際が明るくなっている。車内を見回わすと岡田氏、立石氏など先輩諸氏が歓談している。笑い声が時々聞こえてくる。どうせ例によって例の如く、例の話であろう。全く我早稲田の自転車乗りたちは、天真爛漫、人蓄無害、無芸大食である。少しでも睡眠をとるべく横になる。

「おい、新名!起きろ。小渕沢だぞ!」かような、えげつないドラ声に起こされて、小生はあわてて、ゆっくり荷物を持ち列車を降りた。外気は冷たく、外界は明るかった。人が多い。まるで銀座か、新宿か、はたまた早稲田のキャンパスか。1日ハイカーであろう。

後の車両に乗り替える。これまた人の多さに驚いた。まるで山手線のラッシュみたいだ。約10分間の闘争(?)ののち、小に安住の地を確保した。人に酔いそうだ。気分が悪い。国鉄の職員が叫んでいる。「すみません。チョット詰めて下さい。おねがいしま〜す」これに対して東京理大の連中だった。「わかったよ、安月給!」この言葉に対して数人の男女が笑った。なんたる愚かなブルジョア的発想の持主達よ。ますます気分が悪くなったので、そこに腰をおろして、また眠る。その時だった。その不怪感をふきとばすが如き快音、「ポーッ!シュッ、シュッ」力強い音だ。そうです。小生達はSLに乗っていたのです。

野辺山に着く。まぶしい程の朝日。すがすがしい冷気、白い綿帽子をかぶっている遠方の高い山。これこそ自然だなあと実感する。一生懸命、輪行バッグを汽車からおろし、空を見あげる。白い雲、青い空、いいなあ。改札口を出ると、昨日東京から走ってきていた岸田氏・新田氏・国友氏が朝日のようにすがすがしい(?)顔をして出迎えていてくださった。さっそく、朝飯を食うために、駅前の食堂に入る。そこでのメニュー(どんぶり飯、海苔、卵、みそ汁)これでしめて250円、あまりの独占的企業形態に頭にきて、飲み放題のお茶を飲みながら大声でいった。「この玉露うまいなぁ」。

いざ、組み立ても終わり、出発! 班ごとにわかれてスタート。まわりは広々と気持良く、快調に走ったが、道をまちがったそうでUターン。先が思いやられる。500m位バックして、その正しいといわれる道に入るや否や、デコボコのマッサージ道路。石を避けながら、穴をよけてハンドルさばきも軽やかに、わがマシンは走る。10分間に1台位の割で車とすれちがう。まわりは木々に満ち、鳥はさえずり、空を見上げるとはるか上方に雲が漂う。1キロ位走ると、まわりが急に開け、畑がまわりに広がる。道はわずかに下り勾配で、いくらかデコボコが少くなってきた。踏み切りを渡って小休止。ここで大自然に向かって放水をはじめる。気分爽快、遠くに赤岳(2,899m)がそびえている。

次の休憩地、広瀬につく。記念撮影をする。例によって例のとおり、我さきにそのグロテスクな顔を少しでも目だたせようと、壮烈きわまりない闘争をはじめる。(もちろん小生も参加したが)いよいよ、これから島崎藤村の愛した 千曲川沿いに走ることになる。 千曲川、その名のとおり、干の屈折をもつかの様に蛇行して流れている。ゆるゆると流れる 千曲川沿いに道路も続く。土の臭いがたちこめて初夏を感じさせる。車は全く通らず、自転車専用道路のようだ。

三国峠の手前、最後の休憩地である梓山に到着した。峠には店がないので、ここでパン及び飲み物を買いこんでおけとのこと。200円相当のパンを買う。ここには便所もあり、小生大きいのをした。

班ごとに出発。皆、声を掛け合ってペダルを踏み込んでいく。後姿を見ていると嵐の海に乗り出す舟乗りの様だ。太陽は天空に輝き、風も暖くなってきた。いざ我が班(国友氏・陶山氏・平氏・上村氏及び小生)も出発である。10m位先にY字路があり、三国峠に行く道と、先日新入生歓迎ランで悪戦苦闘した大垂水峠?(大弛峠)に続く道だそうである。新歓ランの時の事を思い出しながら、進路を左にとりペダルを踏み込む。道はだんだんと狭くなり舗装道路は切れ、またもや果てしなく続く石ころと穴ボコの道。ちよっとでも油断すると石にのりあげてしまうので、全神経を道路上に集中し、道路をえらびながら進む。3キロ位走ると川沿いに走りはじめた。多分 千曲川の上流だろう。前方に橋が見え始めた。その橋の上で小休止であ。またも写真撮影、今度は人数がすくないため、みな平然と被写体になっていた。

約15分の後、フリーランで出発。左に折れてさっそくの上り坂である。あまりたいした勾配ではないが、路上の石ころで思うように前進できない。しかしこの峠だけは足をつかずに征服しようと心ひそかに思っていたので、歯をくいしばってペダルを踏み込む。自分のサンノウのマシンが非常に重く感ずる。杉木立の中をもくもくと進む。前車輪が石にのり、はずんで左右に飛ぶ。

あたりが杉木立から、粗末な松林に変る。上村さんを追い抜いて、尚も上る。上村さんは前夜、列車の中で、「新名、明日は殺すからな」と言っていた、と小生はそう思いながら上村さんの顔を見た。いつみても眉目秀麗であられる。多分、前の班の誰かであろう。いまにも足をつきそうなのを我慢して、その前方の誰かに追いつこうと頑張る。道がつづら折りに右に左に曲がる。そのたびに石のないところをえらんで走る。道が大きく、左に曲がった。その前方の誰かとは大岩君だった。氏はいつもの例の人なつっこい、つぶらな瞳で振り向いた。小生、心の中で呟いた。振り向かないで〜、大阪の人」2、3度足をついて最後のカーブを右に曲がり、直線約400メートル、ゆるやかな勾配に最後の力をいれる。そしてみんなの罵声やら声援の中でやっと三国峠(1,766m)を征服した。

何といっても峠を征服した時のあの気持は何物にもまさる。アルピニストと似た感情であろう。パンをほおばりながら、今登ってきた道を見る。つづら折りに曲がった道がずっと下の方まで続いているのが見える。康成の踊り子の中の情景のようだ。下の方から雨は上がってはこないが、黄色いユニフォームがノロノロと、しかし力強く着実に登ってくる。先程迄6月の光り輝いていた太陽は、雲の向うに去り、どんよりとした雲がうずまいている。気温は下がり肌寒く、あわててジャンパーを着込んだ。皆の顔はやっと峠を登り切り、もはやランの大半は終わったかの顔をしている。それからの苦労は思いつくはずがない。(実際、小生がもっともそう思っていたのである。)

「サアッ、イッテミヨーッ!」サムワンがそう叫んだ。僕は重い足をひきずって、自転車まで近づく。これからはダウンヒルである。緊張感と快適さが伴う数あるサイクリングの魅力のうちの1つであろう。皆の顔はダウンヒルの快適さを期待してか、ニコニコしている。班ごとに出発するが1人1人の間隔は、1分半ずつスタートする。僕もハンドルを改めて握り直して、ブレーキをゆるめた。しかし驚いた事にその道の悪さ、登り以上である。カーブを曲がるごとにブレーキを握りしめる。道端には、ところどころにガードレールがあるが、あとは草がショボショボ生えているだけで、その向こうには千尋の谷が口を開けている。5分程降りたところで香取君と先輩数人が立っていた。香取君がころんだらしかった。改めて気分を引きしめて降りる。ダラダラと続いていく。下り道、小生はここである教訓を得た。「何事もほどほどに。」

嗚呼!飽きた、疲れた。さすがに標高差1000m以上のダウンヒルになると、体力的、精神的にまいってしまう。途中に「ダム建設反対」というカンバンが出ていた。ナルホドな。

雨にも降られて、予定よりかなり遅れたそうで、予定を変更するそうである。秩父までの予定が、秩父鉄道線,みつみねぐち』で輪行にすることになった。

駅について、すみやかに分解する。約1時間後、電車に乗り込む。非常に寒い。車窓には、曇天の空が徐々に色を暗くして行く。また雨が降り出したようである。

早慶ラン雑感 – 森川

早慶ラン雑感

教育学部1年 森川

早稲田通りが環7とぶつかるところで、私達は2~3人の慶応の人達と出会った。もちろん私はそれに気づく術もなく、3年生の奥野さんが気づいた。

申し遅れたが、私達は12時半に早大に待ち合わせて、集合地点である四面道へむかう途中であった。私達は交差点を通り過ぎたところで彼らを待った。すると慶応の先輩らしき人が走りよって来て、用事があるから先に行ってくれと言う。私達は先に四面道へむかった。

四面道には定刻の2時少し前に着いた。見も知らぬ慶応の仲間達が早くも来ていた。この集合地点でも、さきほどとは別の、それでいて何か共通の感動を得ることができた。サイクリングを通じての人間のふれあいとでも言ったらよいのであろうか。

天気はあまり良いとは言えなかった。それに私は体調もおかしく、また家から四面道まで40キロ近く走ってきたこともあって、ペタルは重いはずであった。しかし気分はとても快かった。これより、早稲田・慶応のやぼったいサイクリング仲間が、氷川まで大進軍するのである。そして翌日は、大菩薩峠がひかえているはずであった。私がサイクリングクラブに入って4回目のラン、とても新鮮な感じである。

新青梅街道が終ったところで、我々2班は道を間違えてしまった。我々は、飛行機が見たいばっかりに、間違って横田基地の方へ進路をとってしまったのである。しばらく走って気がつき、青梅街道をさがして戻ったけれども、青梅に着いたときには、4班といっしょであった。少し残念ではあるが、飛行機の真下を走れたことは、痛快であった。青梅からはフリーラン。その前に腹ごしらえ。私はそのとき、少し食べすぎてしまったらしい。なぜならばフリーランでは、ヘトヘトに力尽きてしまったからだ。

全員が集まったのを見はからって、青梅駅を出発。駅前通りは買いもの客でいっぱいであった。私は、自分の体力の限界を知っているつもりであるから、比較的はじめの方にスタートを切った。しかし、そんな配慮もまったく無意味になった。駅を出てすぐ、サドルが曲ってしまって、自転車から降りなければならなくなったからだ。工具を出して直している間にみんなはどんどん先に行く。ああなんたる悲劇。立石さんと、慶応の横山さんが降りて、手伝ってくれた。即ち、最下位になってしまったということである。でも気をとりなおして走ることにした。しかし、さっき食い過ぎたのがいけなかった。たいしていかないうちにへばってしまった。みたけ、はとのす、と駅が通り過ぎるのがいかに待ちどおしかったことか。

氷川の駅に着いたときは、は、もうみんな集まっていた。元気のよい人は奥多摩湖まで行って、戻って来たという。なんという人達だ。そしてまた、境の民宿へ行くのである。境の宿は静かなところだった。近くに沢があって水の音がしていた。いかにも山の中という感じである。そして今夜、待望のコンパもあるのだ。まずは休憩。めしが始まる頃、雨が降り出してきた。明日への不安と期待に心をいっぱいにしながらめしをすませ、いざコンパへ。

でもコンパはあまりおもしろくなかった。めしの後で酔いが悪いせいか、酒が少ないせいか、何のせいかわからなかったけれども、とにかく私にはそう感じられた。新歓コンパのような感激はなかった。でも、宮内さん、慶応の奥村さん、よく頑張りました。それに大池さん、高橋さん・・・。岡田さんのいないのがとても残念であった。かくして我々は波乱の第1日目を終え、各々楽しい夜を過した。

雨は夜の間も降り続き、朝になっても止まなかった。そのため我々は、第2日目(6月4日)は、恋人のようにあこがれていた大菩薩峠を放棄し、鶴峠でがまんする事にしたのである。第2日目もさんざんであった。めざすは鶴峠、そしてなつかしの相模湖。8時30分出発。雨の中を小河内ダム、奥多摩湖畔を通り、余沢からフリーランとなる。

雨は幸い少しやんで、ポンチョをぬいで登ることができた。しかし道は悪い。自転車はもちろん、顔、背中まで泥んこである。私は例によって早いスタートを切った。初めから急坂があった。こんな坂なんということはないと力を入れたとたん、ああなんということかまたまたサドルが曲ってしまった。みんなは泥をはねかえして先へ登って行ってしまった。

途中、慶応の人達を含めて数人追いぬき、頂上近くになって、稲垣さんに追いついた。いっしょに登っていると、先に慶応の人達が2~3人かたまって登っていた。2人で、そいつらをぬくことにしたが、私にはもうその力がなく、その中の1年生と一緒に峠の上まで登って行ったしだいである。そんなわけで、峠まではあまり長い道のりではなかった。またポンチョを着けて、さっそうと下り始めた。途中、日寄神社と日寄橋というのがあった。休憩にはもってこいの場所であるというので、そこで1、2班全員のそろうのを待った。小林君が転倒して、ひざをすりむいて下りてきた。

下りは単調である。鶴川ぞいに上野原まで下るのであるが、ポンチョをまとった我々は、単調な下りを黙々と走るのであった。途中小さな登りがあり我々の意気を消沈させたがそこは、ただ早くこの雨から逃れたいという一心で走った。あとは上野原まで。

国道20号線に出ると雨は激しくなった。ポンチョをつけていてもひざから下はびしょぬれである。舗装道路であったのがせめてものなぐさめではあったが、私はもうすっかり体力を消耗してしまい、相模湖駅までひとりで走らなければならなかった。1時頃に相模湖駅に着いた。そこで解散であるが、私はもう大垂水を越える体力も気力もなく、自転車を輪行につめ電車を待った。

帰りの電車の中で友人に会い、今まで書いてきたような事を夢中でしゃべっていた私である。

ESCA夏ラリーに参加して – 程島

ESCA夏ラリーに参加して

商学部1年 程島

渋川の駅で降りると、そこは当然渋川駅であった。輪行袋に引きずられて改札口を抜けると、そこに陶山氏が1人待っていた。私は早速、愛車(こいつは、まったく運の良い高性能車で、とりわけクラブ・ランの時には、特に輝かしく見える)をすばやく1時間もかかって組立てたのである。

この頃2年生がボロ自転車でやって来て「榛名湖まで、きつい登りを走ってもらいます」とややおどかしぎみに言うのでした。特に石井B氏などは、あのメガネの奥で怪しげな目を輝かせて「きついぞー」と露骨におどすのであった。私は、あの恐怖の北海道合宿から帰って以来、あまりにもすばらしい宅の食事につい合宿の要領で食いあさったため、ここ数日極度の下痢に陥り、今日も実は渋々やってきたのだ。

しかし、これから東日本学生サイクリング連盟夏ラリーが我がWCC主宰で始まるということを考えると、なんとしてもWCCの面目にかけてもやらねばならないと1人で気負い、いざ榛名湖へ、と10時6分ペダルをふんだのであった。

暑くなりそうな気配を見せる日ざしの中を、トップギアで軽く登り始めると、前方に千葉大の某氏が走っているのを発見した。私はがぜん愛校心に燃えて必死で彼を追ったのであるが、運悪くカーブの所で信号待ち。自動車よりも早くスタートを切ったが、すでに某氏の姿は見えず、しかも道は石井B氏の強調するとおり、かなりの勾配で迫ってきたのである。『それにしても、彼はたいした健脚者だなあ』と感心しながら息を切らしてヨタヨタ走ると、前方にいかにもすずしそうな木影が見え、私はノンストップで行こうと言ったのであるが、筆者は、ここでゆっくり休んで行こうと言いはじめたのである。私もついつい筆者の意見に従い、そちらの方へ愛車を寄せ始めたのだが、木影をよく見ると、あの某氏がだらけて寝そべっていた。そこですぐ軌道修正をして、再びがんばることにしたのである。前々から、舗装で勾配のきつい道を走ってみたいと思っていたが、まさにこの道こそその意にかなった道である。ひっきりなしに通る車の排気ガスと、ほとんど日影のない登りを根性で走り続けると、ようやく第1料金所に着くことができた。

ここでわずかばかりの日影にどっかり腰をおろすと、バイクでやってきた某老人が、なれなれしくもすぐとなりに腰をおろしてきた。彼の話によると、今からでは榛名湖まで行くには、まあざっと早い話が夕方になってしまうだろうというのだ。私が12時までには着くと言い張ると、彼はかなりきつい調子でバカ笑いをしたのである。私は、彼にバカにされてまでも彼と一緒に道端に座りこんで、通り過ぎる車の連中の見せ物になっていることはないという堅実な考えにより、再び愛車にまたがったのである。

しかし走り始めると、あとから彼も走って来たので、こんなクソじじいには負けられないという単細胞的思考から、猛然と速度をあげたのである。そのかいあって、披は「ほうー」とすっとんきょうで、バカ丸出しの声をあげて、ようやくの思いで私を追いこしていったのであった。しかし彼が見えなくなったとたんに虚脱状態へと陥ったのである。が、筆者はここでも、健脚者の避けざるをえない宿命ともいうべき、時間への挑戦ということを考え始めていたのである。それにプラスすることに、先ほどの千葉大の某氏が間近に迫って来ているのではないか、という考えにも襲われたのである。以上2つの考えから、筆者はどうにか伊香保温泉街に着くことができたのであった。

伊香保からは、石井B氏の強調するとおり、今までよりもきつい登りではなくなり、しかも私の好きな(誰でも好きらしいですが)ヘアピンカーブとなったのである。このあたりからようやく木影も多くなり、やっと余裕が出始め、今まで景色をながめる考えなどまったく思いもよらないほどあせって走ってきたことを、1人秘かに恥じたのであった。いくつかのヘアピンで高度を稼ぐと、まもなく第2料金所手前の急坂にさしかかり、これを一気に登りつめると、標高1,170mの峠に立つことができた。

前方を見ると、赤いボロきれをまとったサイクリストがいた。その人こそ、WCCのニヒリストと称する稲垣氏であった。氏のあとについて少し走るとすぐに強烈な直線の下りであった。この急坂にあっては、さすがの私の高級自転車も分解するのではないかと思われるほどで、一気に榛名湖まですべり落ちるようにして到着したのである。このとき時計の針は、12時3分を示していた。

標高1,084mに位置する榛名湖は、観光地化されきっているという感じであった。あちこちで見られる観光馬車の馬が坂道を1歩1歩重い足どりで歩いているのを見るたびに、「動物を守ろうよ茅ヶ崎振興会」の提唱者である私の心は悲しみに襲われるのであった。さて私は、合宿時のカレーライスが恋しく思われるほどまずいカレーを食べ、湖畔を1周するなどして暇をつぶし、4時頃ESCA夏ラリー開会式に臨んだのである。

この日の夕食は、ごはん・ビーフシチュー・野菜サラダであったが、例によって我がWCCの諸氏は、食い気1本で迫り、他を圧倒したのであった。満腹の私は、明日のヒルクライムのことを考えているうちにいつしか眠りについた。

第2日目は合宿時を思わせる、あのトレーニングの鬼、奥野氏の『起床!』のどなり声に目をさまさせられ、筆者はちきしょうといいつつ起き出たのである。他校の諸氏が『サイクリングにもトレーニングがあったのか』と目を丸くしたトレーニングを終えると、楽しい楽しい朝食であった。他校の諸氏も昨夜のWCCの食い気をまのあたりに見て、食事に対する考えを新たにしたのか、かなりあせり始めた様子だったが、WCCにとっては豪華すぎるメニューであったため、前日にも増して食い気を見せ、またしても他を圧倒した感じであった。

朝食を終えると、各自、自転車にまたがり湖畔の広場に集合した。そこから皆殺気をみなぎらせて、さっそうと流し始めた。夏ラリーのハイライトであるヒルクライム・タイムトライアルが始まるにふさわしい緊張が、周囲にみなぎっていた。私は精神の統一を図るため、トイレ(WC)にこもった。いよいよ総勢約40名のサイクリストは、天神峠を経てヒルクライムの出発地点へと向かったのである。

天神峠からの下りは、ヘアピンのまさに強烈なるもので、これを登って来るのかと思うと、あまり下りたくないほどであった。出発時刻は10時、と2年生から発表されると、諸氏の顔は、いっそう複雑なものとなった。

さて、いよいよ出発の順番を決める段になると、諸氏が先発隊になることを嫌って、結局WCCが先発とならざるをえなくなった。

私は、3番目に、われらが主将立石さんと走ることになったが、これがはじめてのタイムトライアルだったので、「天気晴朗なれど心中波高し」の状態であった。10時ちょうどに奥野、陶山両氏がペダルも軽くスイスイと、そして2番目に他校の2人組がボテボテ出発していった。それから2分後、いよいよ立石主将と筆者の出とあいなったのである。最初からかなりの坂であったが、後発の諸氏が見ている関係上、はりきらざるをえなかったのである。しかし、諸氏の視界がきかなくなるあたりから、道はひとしきり平坦になっていて、そのあたりから、立石主将にどんどん差をつけられてしまったのである。

去り行く主将を見やりつつ(実は、筆者は北海道合宿以来思っていたのでありますが)、「一見、さびついていて廃車風、実は立石主将の愛車」といった自転車を難なく乗りこなしているあたりは『さすが主将だなあ』と驚嘆したのである。が、前方に2番目に出発した2人がヨタヨタ登っているのを見つけてからは、がぜん調子が上がり、主将にも追いつくことができたのであった。立石さんにハッパをかけられてさらにふんばったものの、相変わらず勾配は急で、もう限界に来たと思われたころ、ようやく前方にゴールが見えたのであった。

ゴールで缶コーラと昼メシのおにぎりをもらった喜びと、あとから次々に登ってくる諸氏のさまざまな顔や姿を見る楽しさとで、私の心は、どおいうわけか「1から1ひけばゼロである。サイクリングから峠をひけば何が残る。クリープを入れないコーヒーと同じようなものだ」という心境に達したのであった。

再び天神峠を経て湖畔に戻ると、早くも2年生からニュース速報が入って来た。それによると、賞品がもらえる1位から6位まで、我がWCCがガッチリ独占したというのであった。そして、これまたどおいうわけか筆者が4位に入ったというのであった。

楽しい夕食のあと私は、秋風の忍び寄る湖畔に1人たたずんだ。横になると、湖畔の灯が湖にうつり、非常に神秘的な情景を造り出しているのが見えた。が、その詩的心境もすぐどこかへふっとんでしまった。コンパが始まったのだ。例によって行きつくところ、脱がしゲームとなったのであるが、岡田さんはもちろんのこと、今回は特に、洋行帰りで生々しいメキシカン・スピロヘータにとりつかれて、心なしか顔が変わってきたという噂しきりの中丸氏がところ狭しと活躍、また石井B氏の鉄腕アトムも飛び出すなど、大いに盛り上がったのである。

こうして夏ラリーも終りを迎えるところとなったのであるが、私は思うに、ヒルクライムからコンパ、食事、すべて早稲田1色に終始したという感がする。それも2年生の固い団結と、綿密確実なる運営によるものであると思う。翌朝、閉会式において、理事長から「来年は、打倒WCCをめざす」の宣告を受けたとき、サイクリングクラブに早稲田ありの確信を得たのである。

柿の記(四年生追出しラン)- 柴田

柿の記 – 4年生追出しラン

法学部1年 柴田

私、生まれも育ちも東京は武蔵野でございますが、今年恥ずかしながら4年生追出しランの手記を書かせて頂くことになりました。11月も下旬になると冬を感じさせる息の白さが目にしみて、朝早く四面道へ向かう道さえも面倒臭くなる、そんな日にWCC約30名はいつもの様に集合したのでした。折悪しく早稲田は紛争の真最中で、異様な姿をした早大の学生が数10名も四面道交差点に結集している、との情報を聞きつけた警察はさっそく警官を2名も送りこませ張り込みに当らせたのでした。部員諸氏はこのことを御存知であったろうか?

イザ出発!我輩は5班に分けた内の第1班であり、他班の様子はよく分らなかったのだが、全員足並みは揃っていたようだった。交通量の多い青梅街道を抜け、所沢街道を走り始めた頃から、左手に雪を戴く富士の雄姿が見え隠れし、まん円いアンパンの様な可愛い顔をした田中さんの顔と、何故か妙に対称的だったのでした。

所沢駅前で休息した後、一路飯能へ向かって走り始めたのでしたが、我班の某部員が自他共に認めるメチャボロ自転車に乗り、それ

がなかなか進まない為に、遂には1列の長い長い縦隊を作ってしまったのでした。飯能に着いて昼飯を食べ終わると、早速直しにかかったのでしたが、正直言って手術のしようがない自転車は遅れて来ることになってしまった。2人を残して我班5名は出発したが、小休止して息子にオシッコをさせたり、紅葉の葉を取ったりした後は、去年某部員が噂していた、と自分で認める健脚の岸田さんが、ファーストランをやると言い出し、我輩は俄然元気100倍、こりゃオモヒレー!と思い(嘘ではないのだ)2~3キロ走ったろうか、遂にgive upしたのが田中さんなのでした。田中さんが1番最初に「オイ岸田、止めようぜ」とおっしゃられたのです。ウヒヒヒヒ、我輩は聞いてしまったのだ。

さて、これからが本日のハイライト妻坂峠、その入口である西という場所で休息、遅れてきた某部員も到着して全員揃い、これから愈々フリーランでアタック。陽は既に西に傾き始めており陰に入ると肌寒い。さてgoの声がかかったが、我輩の様に登りは全く駄目な男にとっては、地道でかつぎもあると聞いては、もう奈落の底へ突き落される様な気持!「恐いヨー」

初めはなんとか走って行ったが、そのうちにどういうわけか、橋のある場所が休息地に決定され、次第に休息地が増えて行く様な気がしてきた。1番に到着した岸田さん、2番で到着した程島君を除いては、我輩達は同じ様な調子で登って行ったが、あの新名クンが途中下車したのには驚いた。彼はいささか手を抜いたかな?それでなくともうんざりしてくる道を、牛田クン曰く「俺の目の前に上村さんのオケツがあるんじゃなぁ―」

実に芳しい話だ。しかしながらどういう訳か1人だけ頑張って登っている男が居た。大岩クンだ。早慶戦合ハイ以来、めっきり張り切り方が違い出したのはどういう訳だろう。途中で富山クンと一緒に道をまちがえたのには、同情していいのやら笑っていいのやら…。何やかや言いながら登りはしたものの、3年生の姿が一向に見当らない。田中さんも見なかったし、名田さんも見た記憶がない。結局3・4年生を途中で見ずじまいになったらしい。

そうこうしているうちに、本当のハイキング道になり、かついだり押したりが峠までずっと続き、息苦しくなってきた。陽はもう見えずはく息は白く、額からは大滴の汗が落ちてくる。1步又1步確実に大地を踏みしめ、明日をも知れぬ気持で登って行く時、頭の中をよぎるものは、似た道を走る時といつも同じ「ああ、もうサイクリングはやめよう。これで終わりにしよう」まかりまちがっても「この時こそ自分は自分と闘っているのだ」等と思わない。正直言ってそんな余裕はない。苦労して登ってきた人なら誰でも知っているあの快感は、言葉じゃない。只足を動かすのみだと。

峠は寒かった。実にもって全く寒かった。もう100mで着くという頃、下界を眺めた我輩はその素晴らしさに只もう感嘆するばかりで、「やはりサイクリングはいい。こんな素晴らしいものはない」と思うのでした。峠の上は鼻息さえも白く見える程で、煙草の煙と吐く息の区別もつかず、寒い寒いの連発に終始した。グッショリと汗をかいた後だけに風邪をひかぬようにせねばならなかった。何と言っても「カゼ!ヤーネェ」なんだから。

さて下りは完全舗装の快感かと思いきや、なんとマア秋に「さよなら」を告げた枯葉の上を愛車にまたがることかなわず、惰性に任せて歩を進めざるをえなかった。途中には霜柱もできたままの姿で残っており、もう今年は踏まれることがないだろう、そんな霜柱が降雪を喜んで迎える仕度をしていた様だ。やっとのことで舗装路に出、あとはもう一気に本日の「旅の宿」横瀬の民宿「柳生園」へと向かうのみだ。

一同期待していた舗装の下りはここへ来て初めて味わえた。前を走る岸田さんも平川さんも実に気持よさそうだ。勿論我輩もこの時にこそと恍惚の人になって一気に下ったのでした。我輩が後続の班と共に柳生園に着いた時には、既に遅れて出発した関口さんが到着されていた。ランには出席できなかった中丸さんの車を借りてきたとか。関口さんと言えば、1年の我輩達にとっては忘れられない、早同であの戦場ヶ原の川で決死のダイビングを試みられた勇猛果敢なサイクリストだ。しかもランの時のスタイルたるや、富士には月見草が似合うかもしれないが、それ以上に氏にはよく似合うカンチョーマンスタイルを思い出したい。そうそう関口さん日く「柴田に俺の短パンやるからな」。横から田中さん「よく熱湯消毒しろよ!」我輩「?….!」食事の前にフロに入ったのだが、我部員諸氏は皆清潔好きなせいか、1ヶ月分のアカを流そう等と思う人はいけなかった、と言ったら嘘になるかな。ちなみにフロでの会話を聞くと、

奥野さん「おい石井(B)、お前のデケェーナー」

石井(B)さん「大きいことはいいことだ」

こう言ったかどうかは定かではないのですが、勿論これは「アレ」についての会話、アレと言えばアレにきまっているのです。こんな話の後に夕食の話を持ち出して恐縮なのですが、量ばかりはどうにかありつけた様でした。その最中にも今日ミーティングの後には酒が出るらしいぞとの噂しきり。

ミーティングの始まる頃には、成績を活かして大学院に進まれることになった土肥さん「今日は弟が来られなかったもんで」と言い訳をしながら兄たる身分の湯浅さんも到着され、全員でカンペー。(このあたり前後の事実関係が曖昧ですが御容赦を)妻坂峠のマンダムサイクリングについて厳しかったという厳しい批評はあったものの、8時を過ぎる頃には、いつもの春のお歌もあまり出ることなく、フォーク、グループ・サウンズナツメロ特集と相成り、コップ酒に僅か2杯飲んだだけだったが、女も居ないのに乗りに乗り、特に金も入れないのに歌が出てくるジュークボックス人間こと高橋さんは、どこにどうしてつめてあるのか次から次へと歌い出し、止まるところを知らず。

その側で関口さん「おい、あの歌の最初何って言ったっけ」と必死の面持ち。多分「また会う日迄」なんぞを考えていたのでは?やがて立石氏「まりもよまりも」どことなくケンサンに似ている。勿論黒木憲さんのこと。その隣で「チカちゃんがいいな」なんて歌っていたのは誰だったであろう?右仰角30度、左俯角35度から手を出し、両者の一致点にて音声を発せさせしめ、ハチマキを締めれば「ヘイ、いらっしゃい。何にしやしょう」とでもガナりたてたくなるスタイルの、毛がのない河野さんは、潮来のイタローをかなりいい調子で歌っていた。

眼鏡をかけて直立不動の姿勢をとれば、そのままで東海林太郎になる安田さんは、1人で安来節ならぬ安田節をぶっていた。消燈時刻の10時を過ぎた頃、宴会は真盛り。1人岸田さんは「消燈です」と宣い、君が代を歌い、一同を白けさせたのでした。流石に11時を過ぎると歌も尽き、眠気も増し、宴会は終わりを告げたのでしたが、皆心行く迄満足したことでしょう。酒は2杯だけだったけれど、心は満足で一杯。その瞬間に自分を出しきったのだから。11月末の秩父は月明りが妙に白く見えた宴会の晩でした。皆様お休みなさい。

本日、11月25日のコース

四面道 – 所沢 – 飯能 – 西 – 妻坂峠 – 横瀬(約80キロ)

11月26日の朝はバケツの氷に驚くことで始まった。例の様にトレーニングをした後、各自おにぎりのお弁当を持って秩父1周のランに出発。秩父の駅で砂子さんを拾い上げて再度スタート。もうこの時には、いやこの時に初めて全員が揃った。暫く行くと上村さんと岡田さんがパンクの修理をしており、ペケを走る我班の後にもう1つオマケの班ができてしまった。しかし今考えてみると、もうこの時に我班のメチャボロ自転車に股がる某部部員の悲劇とも喜劇ともとれる事故のレールが、完全に敷かれ終わっていた様に考えられる。確か名田さんと同じ班を走ることになっていた関口さんが、車の調子がよくないというので修理しかけていた我班は、C・Lの岸田さんがオマケ班を迎えに行ったので、我輩が代役をば引き受けることになったのでした。

慣れないことを引き受けることになったのでした。慣れないことを引き受けた我輩は、最初はどうにか走っていたのでしたが2~3キロ程行った所にちょっとした坂があり、いつもの様に下り出したのですが、途中外へ大きくふくらみ過ぎ、自分でもジバッタいやシマッタと思い、急いで内側へハンドルを切ったのでしたが、後輪ブレーキの利かぬ自転車に股がる某部員は、我輩と同じ様なコースを走ってきたらしいのです。勿論、後には目を持たない我輩はその時何か起こったかは知る由もなかった。しかし分った、何が起こったかは。「ガシャン!」という音を聞くや否や、やったと思いトップのギアになっているのにも気付かず現場へ。

平川さんがもう自転車を降りていたが、我輩も急いで降りた。しかし何を隠そう、その某部員の姿が見えないではないか!何とまあ、彼は道路の端の溝の中に仰向けに横たわっており、下から自転車を支えているのではないか。前後輪が寂しげに1人で回転しているのが印象的だった。彼曰く「ぶつかる瞬間迄、目あいていたよ」オンドリャー心配させるな。メチャボロ自転車に股がる某部員こそ伊達君なのでした。早速メカであり我班の班長である石井(A)さんを始め、皆で協力してどうにか走れる程度に修理して下り、ケガの心配もある田達クンは途中から輪行にして秩父へ引き返すことと相成った。それにしてもあれだけの事故で済んだのは本当に不幸中の幸いだった。整備不良や運転の未熟は常々指摘される点であり、又頭の中に叩込んでおかねばならない筈なのだが、どうしても僅かな油断に対して、それを忘れがちになる。事故を重ねて経験することにより体得出来ることかもしれない。しかし命を失ってからでは後の祭りだ。勿論ある程度の「死」への接近はランをする毎に我輩は意識的に感ずるのではあるが…。

敏速に処理を終えた後、先行の班を追いかけるべく出発したのではあるが、気が付くと1年は我輩たった1人ではないか!今だから言おう。あの時程、寂しかったことはない。あの寂しさはどこから来たのだろう。他の2、3、4年生が我同胞であるという一見パラドキシカルな、しかし実際に同部員であるということからきていたのかもしれない。さて本日の峠、後で聞いたところによるとこの峠は、落葉松峠(牛田君の言)とかいうそうで部分的には厳しい所がいくつかあった。我輩はこの峠で田中さんをはるかにリードし、断然優位のうちに登り終えたのだが、後で氏曰く「チェーンがはずれたんだよ」我輩 – チェーン。この下りも例によって砂利道。伊達君の事故を目のあたりにして、かなり慎重に下ったのだが、それを見た平川さん「柴田はエロー慎重やナァー」我輩はエロでもグロでもありません。しかし慎重に下っていたにもかかわらず我輩はやはりずっこけてしまったのでした。我輩の愛車はおかげでクランクがまがってしまい、関口さんや河野さんの力を借りてどうにか直したものの本当に「苦労しました」

その間、平川さんは渋柿をもいできては皆に配って歩き、パンクの修理をしていて遅く着いた石井Aさんに「石井ウマイゾ」と言って食べさせたのでした。その時の顔たるや、見るも無残 – アアオカシイ。これは失礼。下りきった所で今度は立石さんが何やらアリとぶつかってメカトラを起こしたとか。土坂峠を前にして何だか前途多難を思わせる要因が発生したのでした。

立石さんのメカトラ修理を待つ間、関口・田中・河野・平川・岸田の各氏と我輩はとある家で、お茶と白菜の漬物を御馳走になり、その心暖いもてなしに田中さんは涙を流し、嗚咽を押えることができず思わず「おかあさぁーん」(本当?この話)大幅に遅れて土坂峠アタックにかかった我々を待つこと30分、富山君は1人で我々を待っていてくれた。本当にありがとう。一部分砂利道はあったものの、殆どが舗装だったのでその点は楽だった。後から関口氏が「おい柴田!5段落したな。それじゃ俺と条件は同じだ」等と叱咤激励して下さり、その思いやりに何とはなしにホロり。最後は石井A・岸田の両氏がついて下さり、無事登りついたのでした。途中からの下界の眺めはやはり素晴らしいもので、まさに言語に絶するの感あり、というところなのでした。

国境の短小なトンネルを越えるとそこは群馬県。埼玉県側は舗装済みであるのにも拘わらず群馬県側は未舗装、このあたり行政の歪みが露骨に現われているの感ありでした。確か土坂峠の下りだったと思うのですが、橋の上の路面が凍結しており、そこで石井Bさんと岡田さんが猛烈なる地上突撃を試みられたとか、確かに路面は凍っており、急ブレーキは危険な場所だったのですが、快俄をしなくて本当によかった。下りきった所で砂子さん我輩に曰く「シバタは今度は大丈夫だったか?」(アクセントに注意)。夏合宿の最中、砂子さんの目の前で派手なズッコケをやった我輩としては実に恥ずかしいのです。

さて一路本日の最後の峠である杉ノ峠へ向けてデッパツ。1年がたった1人という誠に心細い限りの我班は、建脚人が多いのに任せて、やたらにとばす為、すぐに前の班とドッキングをしそうになり、ドキリするのでした。鬼石付近に着いた頃、稲垣さんの班の土肥さんがいささか遅れ気味になり、我班は岸田さんの指示に従い土肥さんに一言。この時とばかり我輩、「土肥さん、ファイト」土肥さん、1「ハイ」私情豊かな連帯哉。

予定の時刻をかなり遅れて走行する我々は「あの山の向こうがそうか」と思いながら杉ノ峠にアタック。舗装路でもあり、かなり楽な筈であるにも拘らず、我輩は9段(10段目には落ちず)に落して走らねばならなかった。いつも感じる通り、あア、もう少しだなあ、と思う辺りが1番苦しい。やっとのことで着くと、畑の向うに柿の木が1本。昨日来、甘柿に全くありつけなかった我輩は1目散に走り寄り、1ロガブリ。「アマー」どういうわけか杉ノ峠の柿は非常に甘かった。それから部員諸氏の柿の木に群がる姿は御想像にお任せしましょう。来年はあの柿の木はもうないことでしょう。

サア、これで終わりだ、と思ったのが運のつきだったのか、あんな気持の良いダウンヒルコースで、越クンが側面の石垣に激突して自転車を大破させてしまった。今だから言うのですが、伊達クンにしろ越クンにしろ命捨いをしたものです。実際、越クンの自転車修理の横でダンプと乗用車が接触事故を起こしたのを目撃しているのですから。メカ班他数名を残して再度出発。先行した我輩達は一路秩父(実際は長瀞に変更)へ向ったのですが、我輩は岸田さんの指示により、後からの班を待つことになった。その間約30分。あの時の気持は何も言うまい。只一言「寒いー」

砂子さん始め内田さんも到着し、長瀞へひた走り。砂子さんの建脚ぶりには只もう啞然。追い着くだけで精一杯というところで、解散地長瀞に着いたのでした。他の4年生の胴上げはもう終わっており、遅れた砂子さんをかつぎあげたものの、愛撫する迄には至らないのでした。

4年生の皆さん、お疲れさまでした。しかしこれからはもっと厳しいサイクリングが始まることと思います。私としても最後の最後に儀礼的な言葉を贈るよりも、サイクリングの1ページとして、この文章を携えて頂き度いと思い、無躾なことも書きました。目を見て相手の心を読み、書を読みて自分の心を顧みる私なりに思うことです。いつまでもWCCの一員として活躍されんことを。さあ、明日に向けてGO!

本日、11月26日のコース

横瀬 – 小鹿野 – 土坂峠 – 鬼石 – 野上町 – 長瀞(約65キロ)

C.L

25日岸田、26日小野

渋柿ばかりがやたらに多い、秩父初冬のランでした。

Club Run私的記録 – 三沢

Club Run 私的記録

法学部2年 三沢

4月15日

新入生歓迎コンパ(於芳葉)

参加者不明

毎年、新学期の早稲田キャンパスを賑す新入生勧誘が終わると、勧誘にあたったクラブ員の巧みな言葉に乗せられて、ついフラフラッとサイクリング部に入ってみようという気になった者、あるいは自主的に入部を希望してきた頼もしい新入生諸君を大いに歓迎する意味で早速に催すのが、クラブ活動の年間行事の最初を飾るこの新入生歓迎コンパである。

今年は例年に比較して、新歓コンパに参加した新入生は少なかった様だが、昨年卒業された及川氏の弟が早速入部してきたことは、特筆に値するだろう。

さて、初めのうちはおとなしくしていた新入生諸君も、自己紹介が済み、例によって次々と飛び出す春歌を耳にしながら、先輩達によって色っぽくお酌して貰う酒を飲む程に、次第に我がクラブの一員として相応しい一端を出し始め、酔いが体中に廻る頃には、もうりっぱなクラブ員として、先輩達と共に会場狭しと暴れ回って、大いにコンパを盛り上げてくれた。

尚、昨年度の夏合宿の模様を収めた8ミリ映写は、なかなか好評であった。この8ミリ映写によって新入生諸君もサイクリングの楽しさの一端を知ってくれたことと思う。

最後に、全員で肩を組み「人生劇場」、そして「都の西北」を高らかに歌って、コンパは無事に締めくくられたが、新入生のほとんどは見事に酔い潰れて、介抱されながら、大学近辺の先輩の下宿へと担ぎこまれたそうな。

これで、彼等もクラブ員としての一歩を力強く踏み出した訳である。新入生諸君のこれからの活躍を期待したい。

4月29日

メカニック講習会兼都内ラン

参加者24名

来たる新歓ランに備えて、是非新入生諸君に自転車の基礎知識、あるいは各自の愛車への愛撫の仕方等を教えたいとの要望が特にメカ局から強くあったので、今回の講習会が催された訳である。

早稲田正門前にて、メカ局の指導の下に、新入生並びに未だに自分の愛車の愛撫のテクニックさえも御存知ないというクラブ員達に対して、自転車のメカニックに関する基本的な事項の解説、及びパンク修理の方法等を実際に行ってみせた後、早速、神宮外苑で関催されているサイクルショーの見学を兼ねて、正門から、途中少々もたつきながらも、神宮外苑まで走り、サイクルショーを見学。

会場では、全員楽しく各自転車メーカー御自慢の展示物、特に受付嬢の品定めを念入りにして回り、そのついでに自転車の方にも申し訳程度に目を注いだというのが実状であった。

とにかく、実に有意義に過ごせた1日であったというのが、一致した意見の様でありました。

5月6日~7日

新入生歓迎ラン(大垂水峠・和田峠)

参加者36名

当初の予定では、例年通り2泊3日で、甲州街道 – 大垂水峠 – 相模湖 – ヤビツ峠 – 秦野 – 江の島 – 二子橋解散というコース設定であったが、初日の5日は折悪しくも雨にたたられてしまい、1日短縮して相模湖から、ヤビツ峠にはまわらずに、和田峠を越えて陣馬街道へ抜けることになった。

早大正門前に集合、昨日の雨が嘘のような晴天。新入生諸君のピカピカの新車、真新しいユニホームが実に新鮮で初々しい。

正門前を午前9時に出発。途中、第2集合地点の烏山交差点に集合した者と合流して、甲州街道を更に西へと走る、流石に甲州街道。交通量極めて多く、走る我々は排気ガスの為、目がチカチカして痛い。それに気管支までやられる。だが、やはり何と言っても1番恐ろしいのは車である。何を隠そうこの私、昨年初めて交通事故なるものを経験した苦い思い出のある小生としては、可愛いい1年生が、唯無事に走り抜いて欲しいという気持ちで一杯。皆さん、事故には気をつけましょう。注意一秒、怪我一生。

八王子で昼食をとり、大垂水峠目指して再び走り出す。高尾の少し手前で、1年生の越君の処女タイヤが早くも舗装路でパンクしてしまう。同じ班の小生は、立石主将と共にパンク修理に付き合った為に遅れてしまい、1年生諸君の峠での奮戦の様子を目の当りに見ることが出来なかったのは残念であった。

峠にて暫し休憩。そして、一気に峠を相模湖町まで下ってしまうと、キャンプ場まではすぐである。全員無事到着。素早くテントを張り終え、飯の準備。食後、ミーティングを済ませ、皆で火を囲んで暫し談笑。次第に夜も更け、各自自分のテントへと明日に備えて消えて行く。

翌7日も好天。キャンプ地を出発すると、すぐにかなりのアップダウンが湖の南側に沿って続く。藤野を過ぎ、中央高速道路の下を通り抜け、暫く北に進むと、もう和田峠の登り口である。この日コースリーダーを務める小生は、フリーランを高らかに宣言。小生、余裕をもって煙草を一服。ところが、登り始めると意外に厳しく長い峠であった。小生、ヒーヒーいいながら必死に、途中何度か休みながら、ペダルを踏んだことを記憶している。

峠頂上で疲れを癒した後、八王子へ向かって峠を駆け下った。午後4時少し前、関戸橋にて無事解散。

雨の為に短縮コースとなってしまったが、2日目の和田峠は、かなか登り甲斐のあるハードな峠であり、新入生諸君も「峠を登る」との醍醐味を充分に味わってくれたものと思う。

5月21日

三国峠ラン

参加者不明

輪行使用により、現地集合という形で行なわれた。集合地は野辺山である。例によって東京から走った馬鹿も何人かいた。小生も小野君と2人で、野辺山目指してチンタラ走り出した馬鹿の1人であった。東京を出発した時刻が遅かったせいもあって、大月に到着した頃にはもう薄暗くなり始めていた。これは急がねばやばいことになると思って焦ったのがいけなかった。笹子トンネルを抜けた下りで飛ばし過ぎて、道路端の段差から抜け出ようとした途端、前輪が段差にひっかかってしまい、もろに自転車ごと道路中央まですっ飛んでしまった。そこに後方から大型観光バスが突っ込んできて急ブレーキ。小生慌てて身を翻しゴロゴロと転がって、危うく危険から逃がれることができた。しかし、愛車は小生の身代わりとなってバスのバンパーの下敷き。本能的にすぐさま立ち上がった小生も、右肩の肉がパックリ割れて、かなりの重傷。こんな訳で、小生と小生に付き合った小野君はこの三国峠ランには結局参加できなかった。

今回の三国峠はそれほどきついことはなかったそうだが、下りで2人が転倒し、1人は打撲傷、もう1人は裂傷を負ったということである。下りは本当に恐ろしいですね。皆さん気をつけましょう。ブレーキは早めに、スピードは控目に。登り坂は速めに、下り坂は控目に。

とにかく、何とか西武秩父駅で解散したそうな。

6月3日~4日

早慶親睦ラン

参加者15名

今年は慶応側の主催で6回目の早慶ランであった。参加者は早稲田15名、慶応17名と低調な出席率であったのが残念である。かく言う小生も、前回の負傷が癒えてなかったので参加できなかった。従って、概略だけを述べることにする。

コースは青梅街道を西進し、氷川附近の民宿で1泊し、翌日にハイライトとも言うべき、大菩薩峠をアタックするというものであったが、生憎と2日目は小雨が降った為、大菩薩峠は已無く断念。比較的楽で安全と思われる鶴峠を征服することに急きょ変更。健脚を誇る諸君には物足りなかったことと思うが、無事に相模湖駅にて解散。

どうも、この早慶ランは雨にたたられているようだ。昨年もやはり氷川でキャンプして、翌日雨に降られて、松姫峠を締めたことを記憶している。ともかく、大菩薩峠に挑戦できなかったのは残念でした。

6月24日~25日

夜叉神峠(野呂川・丸山林道)ラン

参加者不明

5月の三国峠ランに続いて2度目の輪行使用による企画であり、前期の最後を飾るランである。

24日午前6時、甲府駅前集合ということで、大部分の者は前夜の夜行列車で新宿を発ったのだが、相変らず東京から走った奴もいたとか。24日は、甲府駅前を出発し、六科、芦倉を通って夜叉神トンネルまで登り、広河原から野呂川に沿った野呂川林道を奈良田まで下って、キャンプ。翌25日は、丸山林道を池の茶屋まで登り、平林へ下り、甲府駅に戻ってくるというコース。

初日の夜叉神トンネルまでの標高差約1,500mの登りは、夜行列車でほとんど一睡もしていない大部分の者達には、相当にこたえたようだ。1年生もかなり苦しんだそうだ。翌日の丸山林道もまた900m程登る難コースではあったが、車が少なく、景色も抜群に良かったことが唯一の救いの材料になった。

全行程は2日で約120kmと距離的には大した事はないが、健脚向きのなかなかハードで良いコースであり、前期の最後を飾り、そしてまた合宿に向けての自信を深めるという意味での、企画として非常に結構でしたというのが参加者の感想であった。小生も参加できなかったのが口惜しい。

8月1日~13日

北海道夏季合宿

参加者38名

サイクリスト憧れの地、北海道は釧路に集合。今合宿は初の試みとして、A・B2つのグループに分かれ、Aグループは内陸を、Bグループは海岸沿いに走り、途中、摩周湖にて再会、川湯から合流して新たに班を編成し直して、解散地旭川まで一緒に走るという走行形式をとった。

北海道は余り高い峠もなく、比較的楽なコースの続く毎日であった。しかも、昨年の能登・中部合宿におけるような酷暑に見舞われることがなかったのは、矢張り北海道ならではのことだろう。朝晩はかなり冷え込む程であった。ほぼ予定通りに毎日の日程を消化することができたのも、天候の良かったお陰である。

尚、今回の合宿では、買い食いはコースリーダーの指示により、午前・午後各1回ずつに限られた。気分を引き締める意味でも効果があったと思う。来年もまた続けるべきだ。

とにかく、全員無事に走破。旭川での打ち上げコンパは例によって例の如くであった。その為、旅館から叩き出される羽目となり、仕方なく駅前の大通りにまで、酒とビールを持ち出して飲み騒ぎ、通行人にまで酒とビールを配って歩いた。通りはまるでコンパ会場同然であった。旭川市民の皆様、大変に御迷惑をおかけ致しました。詳細は、夏季合宿記録を御覧下さい。

10月8日

五日市方面ファーストラン

参加者不明

この日、小生は他の2年生5人と共に、オープンサイクリングの下見に軽井沢に行っていたので、このランには不参加。資料が全くないので何も書かない。御容赦!

10月21日~22日

オープンサイクリング(於軽井沢)

参加者不明

2年生会で何の考えもなく小生は、企画を引き受けてしまった。承知したからには、実行委員長上村君の顔を潰すようなことがあってはならない。堅い決意の下に、あれこれと弱い頭を捻ってはみたものの、これといった良い考えも浮かばない。「ええい、面倒臭い。どうせ上村の顔だ。少々潰れたところで、今更これ以上に崩れる心配はねえや!」と、アッサリ昨年と同じ1泊2日で軽井沢で行なうことに、1人勝手に決め込んでしまった。誰も反対してくれないので本決まりとなる。何てたって、軽井沢ならば貸自転車屋が豊富にあるから、一般参加者の自転車の手配が楽だし、宿泊には友愛山荘を利用できるからだ。それにもまして、軽井沢の持つイメージは若い女性の心を引き付けずにはおかない筈だ。

問題となるのは走るコースだが、昨年と同じではいくら小生でも余りにも脳がなさ過ぎると思い、コースだけは新たに開拓することにしたい。

ところで、我々は毎年、新聞等により男女の区別なく広く世間一般に参加者を募るのであるが、申し込んでくる者のほとんどが決まって若い女性である。これだからオープンはやめられない。従ってコースも当然女性向きの短く、しかも急坂のない楽なものを企画せねばならない。幸いに、軽井沢はサイクリング天国。JCA御推選のサイクリングコース等もあり、コースの選択にはそれほどの不自由も困難も感じない。何にしても、現地に飛んで下見だけは是非しなければならない。そこで、まず第1回目の下見を、ESCA夏ラリーが榛名湖で開催されるのを機に、夏ラリー終了後、即軽井沢に直行して行うことにする。

ESCA夏ラリーも、早稲田の完全優勝で無事に終了。我々2年生は1年生の程島君を無理矢理に引き連れて、総勢8名で軽井沢へ向けて、榛名湖を出発。途中、梨畑で各自1個ずつ梨を失敬したりしながらの気ままなサイクリング。碓氷峠も何なく越えて、夕刻前には宿泊を予約しておいた追分セミナーハウスに到着。余裕の我々は休みたいとむ思わず、すぐに卓球大会を開催し、熱戦を繰広げた。夜はまた夜で、石井B先生御指導の下に紙マージャンによりマージャン大会を開くことと相成った。これが小生の後期からのマージャン狂いの原因となった。

オープンの下見などとは全くの大義名分で、下見はそこそこに済ませて、青空の下でソフトボールに打ち興じたりで、唯徒らに遊び狂って、きちんとコースも決定しないままに東京に舞い戻って来てしまった。

そんな訳で、10月8日再び現地にて下見をせざるを得なくなった。この日は五日市方面へのクラブランがあったのだが、オープンも間近に迫っていることなので止むを得ず、クラブランを放棄して軽井沢に向かった。前回の下見により、好い加減ながらも大体のコースは決めておいたので、それを基にして再び走ってみることにした。

今回の下見参加者は全員2年生で6名。いざ走り始めてすぐに我々は、この際だから正確なデーターを得る為にも、女性に走ってもらうのが1番良いのではないかと全員の意見が一致。丁度そこへうまい具合に、鴨がネギを背負って、いや失礼、若い女性が4人、自転車で楽しそうにやって来た。早速、クラブ内でも美男子の誉高い小生が、彼女等を口説く役に回った。アッサりとイエスの返事を呉れた。

恐らく、彼女等は小生の余りの美貌に一目で参ってしまったのに違いない。何はともあれ、彼女等4人が素直に走ってくれたお陰で、順調にしかも楽しく下見を済ませることが出来た。我々はしつこく帰りの列車までも彼女等に付きまとって、東京まで御一緒した。後日、石井A君宛に、この4人グループの女性達の中の1人から恋文らしきものが届いた。小生、本当にビックリこいてしまった。しかも彼女は第1勧銀に勤めているスラッとしたなかなかの美人である。

「それにしても、あのような美人がよりによって石井Aに目を付けるとは。信じられきれない。余りにも彼女は趣味が悪すぎる。そうだ、彼女はゲテモノ好みの普通とは違った性癖の持主なんだ」と、小性は客観的に且つ冷静に考えて納得した。

さて、この2度目の下見によりコースはほぼ決定した。我ながら素晴らしいコースだと思う。オープンの頃には、きっと紅葉が美しくなって抜群の景色が見られることだろう。

念には念を入れる為にも、我々2年生の1部は、オープン当日も他の者達よりも早く現地に行き、内田氏の御好意により車でコースを再び回って、石灰で各要所毎に矢印をつけて完壁を図った。

案の定、今回も参加者36名の中、34名が若々しい女性で占められていた。小生の胸は弾んだ。昨年同様、夕食後に開会式を行う。先ず、上村実行委員長の挨拶、コース誠明、走行方法に関する諸注意がある。この後、夏合宿の8ミリを映写して一般参加者に我々のマンダムサイクリングの一端を紹介。好評であった。

各班ごとの班別ミーティングも済み、明日への夢をふくらませて眠りにつく。小生、床に就いてから何か嫌な予感がし始めた。やはり、小生の鋭い予感は残念なことに見事的中。1番恐れていた雨が現実となってしまった。あれほど何回も下見を行ったのに。雨は止みそうにもない様子。中止を決定する。朝食後、JCAの16ミリ映画等で何とか午前中はお茶を濁し、午後からは自由行動とすることに決定。幸か不幸か、16ミリ映画が終わる頃には雨脚が弱くなり、降ったり止んだりという具合になってきた。

すると、一般参加者の中から、折角軽井沢くんだりまで来たのだから、是非とも走ってみたいとの要望が出始めた。ではチョッと触り程度だけ走ってみましょうかという訳で、小雨降る中をクラブ員先導の下に走り出したグループもいくつかあった。当然、小生も目を付けていた女の子を誘って数人で予定したコースの1部を走った。非常にまずいことに、予め組んであった班の構成はバラバラで、各自勝手にグループを編成して走ってしまったのである。小生が誘った女性も、我が班の人ではなかった。全く統制のとれていない状態で走り出してしまったのだ。幸い全員無事に友愛山荘に戻って来たから良かったものの…。

オープン終了後の2・3年生会でも、色々と論議の争点となったところである。小生も本当に醜い事をしてしまったものだと深く反省させられた。雨が降った場合の処置は、今後も充分に考えておくべき課題である。何と言っても、今回は全て雨が悪いんだ。

ところで、小生はオープンについて思う。オープンの目的とするところが、サイクリングの社会的普及であるとか何だとか言っても、そんなことは年に1度限りのものでは望めよう筈がない。気楽に最初から合サイと割り切ってしまった方が良いのではなかろうか。年に1度位は、女の子と共に楽しく堅苦しいことは抜きにしてサイクリングするのも悪くはない。少くとも小生はそう思う。この真面目で、しかも女には常にニヒルな態度で接する小生でさえそう思う。皆さんはどうお考えになりますかな。

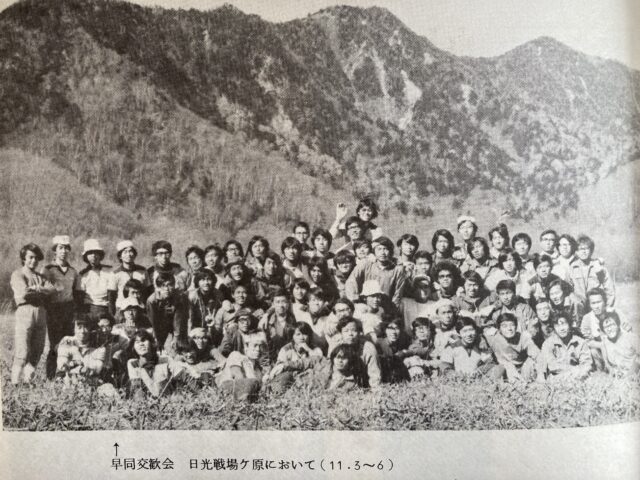

11月3日~6日

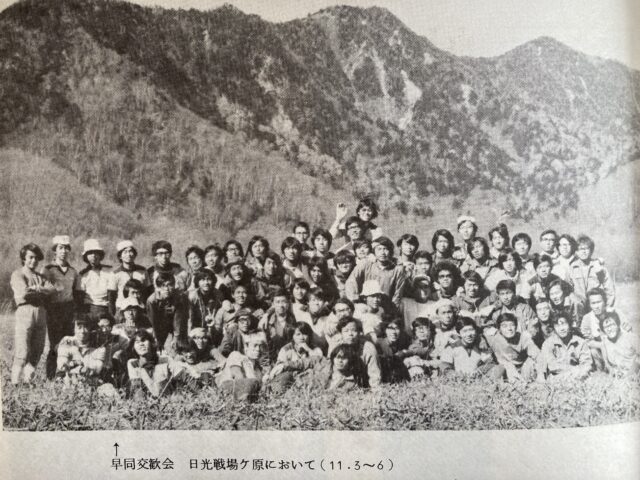

第9回早同交歓会

参加者34名

早同交歓会も今年で9回目。今回は早稲田の主催により、早同交歓会始まって以来初めての地、日光で開催。早稲田34名、同志社35名の参加であった。

いろは坂、中禅寺湖・戦場ヶ原・山王峠と回り、参加者は皆、奥日光の素晴らしい自然に満足。男体山の勇姿、人影少ない戦場ヶ原に特に印象深かったということ。尚、残念なことに、東西の雌雄を決するヒルクライムは雨のために中止となる。初めてのことである。

更に残念だったのは、小生がこの早同に参加できなかったことである。忘れもしない11月1日の朝、小生は小野君の下宿にて早同のパンフを作製する手伝いを済ませ、自転車で帰宅する途中であった。我家まであと少しというところ、中野通りの横断歩道で老女と衝突。信号機のない横断歩道だったとはいえ、小生の不注意は否めない。婆さん、ビックリたまげて、仰向けに路上に転倒。後頭部を強打して失神。小生、慌てて婆さんに走り寄り、しっかりせよと抱き起こず。婆さん、すぐに気がつき、「大丈夫、大丈夫」と言ってたくましく立ち上がったが、全く余計な事をする奴がいるもので、小生に何の断りもなく勝手に救急車を呼んだ馬鹿野郎がいた。小生は、このままずらかってしまおうと思っていたのに。チクショー!

お陰で、婆さんは近くの病院へと運ばれ、小生はというと警察の車で中野警察署へと連行される始末。婆さんは単なる脳震蕩ではあったが、婆さんの家族は心配の余り、実は婆さんが邪魔臭いので、強引に入院させてしまった。医者は、入院の必要なしと診断したのに。

小生、両親からは謹慎を申し渡され、しかも、自転車には今後決して乗ってはならないとのこと。したがって、早同どころではなかった。小生、せっせと病院に通って婆さんを見舞い、御機嫌を伺う毎日だった。本当に加害者とは辛いものです。

全く事故とは恐ろしい。諸君、恐ろしいのは車だけではありませんぞ。何と言っても、1番恐ろしいのは人間様ですぞ。特に、動作の鈍くなっている老人は本当に恐い。皆さん、交通法規を守って安全運転を心掛けましょう。横断歩道付近では、必ずスピードを落としましょうね。

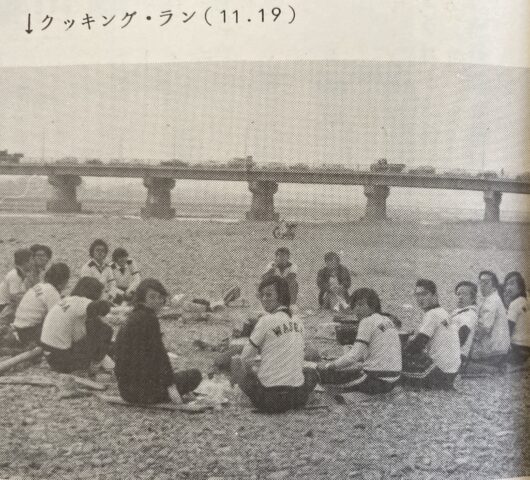

11月19日

1年生企画クッキングラン

参加者24名

小生、婆さん衝突事故の事後処理の為、忙しく飛び回っていたので、このランがあったことも全く知らなかった。知っていたとしても末だ謹慎中であった為、参加できよう筈がなかった。が、風の便りに聞いたところによれば、何でもこのランはOB合同ランを兼ねる予定だったが、連絡不徹底の故にOBが集まらず、結局、現役だけで走ったそうだ。

府中で買い出しを済ませて、多摩川で料理。献立ては、ピラフ、スパゲティ、シチュー、野菜サラグという具合で、なかなか豪勢だったということ。しかも、会費はたったの300円だったとは。食後は、ソフトボールで楽しく過ごしたそうな。

小生は、昨年のクッキングランに参加した経験があるが、なかなか良いものである。たまには、和やかに、のんびりとやるのも悪くはない。これからも続けて欲しい企画である。

11月25日~26日

2年生企画追い出しラン

参加者36名

本年度最終ランであり、岸田君の企画で行われた。残念ながら、小生は依然として謹慎中の身の上であった為、またまた参加できず。申し訳ありません。

初日、朝8時、四面道に集合、所沢街道、飯能経由で秩父まで走る。途中、1時間程の担ぎがあり、かなりハードであったとか。岸田君の企画だからして然も有りなん。何と言っても、彼の目指すものはマンダムサイクリングなんだから。この日は、民宿に泊まり、僅かの酒ながら、深夜まで皆楽しく騒いだとのこと。

2日目も、峠を2つ越えるという難コース。小鹿野、神流潮、鬼石と通って、長瀞で解散。4年生の皆様、最後を飾るマンダムサイクリング、如何でしたか。本当に御苦労様でした。

尚、今回も下りで2人が壁に激突したということ。皆さん、来年こそは無事故で頑張りましょう。

アナクロニストの鎮魂歌

アナクロニストの鎮魂歌

なぜ?我々は

汗にまみれてペダルを踏み

車の後塵に髪を白くして

峠に挑まねばならないのか

それは形容を絶するアナクロニズム

我々には一切の疑問符は無であり

疑問はサイクリストの死である。

なぜなら、我々の答は1つしかないからだ

「そこに峠があるから」

我々はアナクロニストだ

自転車に乗って走ること自体と

流行ではなく日常性として自転車を把えていることが

偉大なるアナクロニストの誇りなのだ

編集後記 – 小野

編集後記

1年目の夏が去り、2年目の夏を迎えようとしている今日この頃である。待望の「峠」10号もここにようやく発刊となった。

これまでの編集後記にもしばしば見受けられるように、私も原稿集めの難しさがこれほどとは思わなかった。見通しが甘かったというべきであろうか。

さらに今回の峠は、個人的な投稿が皆無であったため、量的にかなり見劣りがするようである。従来であれば上級生である3、4年生が、大いにその健筆を奮う場となっていたのだが・・・。

最近8号以来の「峠」是非論が、またぞろ復活して来たようだ。この先どうなるか私にはわからないが、何とかタイプ印刷による今の「峠」を維持してもらいたいと思う。

次回11号は今年中に発刊の予定ですので、名簿記載事項の変更は早目にご連絡下さい。

最後に、この「峠」10号に多額の援助をして下さった46年度卒業の吉田(光)氏(西武蔵学院)を始め、アルプス、サンノーの各社の方に深く感謝いたします。

(小野)

峠第10号

1974年6月10日 発行

発行 早稲田大学サイクリングクラブ

編集責任者 小野

Editor’s Note

1972年の出来事。昭和47年。

第14回日本レコード大賞 1972年 喝采 ちあきなおみ

1月。東パキスタンがバングラディシュに国名変更。

グアム島で横井庄一さん発見。

2月。札幌オリンピック開催。あさま山荘事件。

5月。沖縄が米国から返還。沖縄県となる。

英国自治領セイロンが、スリランカ共和国に。

テルアビブで日本赤軍乱射事件。

6月。ウォーターゲート事件発覚。

8月。ミュンヘンオリンピック開催。

9月。台湾-日本の国交断絶。

10月。パンダのランラン、カンカン来園。

12月。アポロ17号にてアポロ計画が終了。

WCC夏合宿は、「 北海道 : 釧路から – 旭川まで」でした。

=====

こんにちは。WCC OB IT局藤原です。

第10代(1974年卒)の先輩方を、どなたも存じ上げないのですが、もう自転車のキャンプ旅は確立されているようで、全く違和感がありません。当時、コンビニや携帯電話は全く存在しないので、現代のそれとは違った難しさを感じました。当時は天気予報もそれ程あてにならなかったのではないかと思います。

尚、文中に「カンチョ―マンスタイル」との記述があります。調べたら、堺正章氏によるギャグコント。恐らくマントまたはヘルメットが、それを彷彿させるのではないか? この当時、自分は中学生だったので、この番組は何となく覚えてます。

当時の文章をWEB化するにあたり、できるだけ当時の「雰囲気」を尊重するよう心掛けたつもりです。

文章と挿絵はPDF版より抜粋しました。レイアウト変更の都合で、半角英数字、漢数字表記等を変換していますが、全ての誤字脱字の責任は、編集担当の当方にあります。もし誤りありましたら、ご指摘をお願いします。

2025年2月、藤原

Copyright © 2025, WCCOB会