旅を続けたい(丸山兼也君 追悼文集)

序文に代えて 丸山伊津子

空が好き、雲が好き、雷大好き。山が好き、峠が好き、海と川が交わるところが好き。

自転車が好き、飛行機が好き、ヘリコプターが連なって飛んでいくのを見るのが好き。

登山が好き、釣りが好き、ラグビー観戦が好き、阪神タイガースが勝つと、とっても嬉しい。

人が好き、変な人はもっと好き。そして、なんといってもお酒大好き。日常のなんでもないことを、きらきら輝くものに替えてしまう天才だった。

結婚してこの4月でまる27年。ずっとずっと幸せだった。これからも、あと何年も、何十年も、一緒に居られると思っていた。本当に優しい人だった。私たち家族を、いつも、守ってくれてありがとう。大切に大切にしてくれて、ありがとう。

あなたというかけがえのない人を失って、今は悲しみと不安でいっぱいです。でも、いつの日かそちらの世界で会えた時、「よく頑張ったね」とほめてもらえる様、優香と二人、生きていかなければと思います。

ガンがみつかった時、お医者さんはだれも治るとは言ってくれなかったけど、あなたは、治す気満々でいた。本当に亡くなる当日まで、生きることをあきらめなかった。もっともっと、生きたかったよね。本当に頑張ったね。

縛られることが大の苦手だった人が、後半は、ベッドに居ることを余儀なくされました。

今やっと、その拘束が解けてあちらの世界で面白い物、楽しい物をみつけて、飛びまわっていることでしょう。

皆様へ

この「追悼文集」が「悲しい」だけのものでなく、時に主人を懐かしみ、時に「くすり」と笑って頂けるような、そのようなものになればいいと思っております。

先に、従兄の鈴木氏から「兼也の断片的な事しか知らない」という言葉を聞き、そういえば私にしても新潟の親にしても、主人の「断片的」なことしか知らないのだと改めて思いました。文集を作って頂くことになり、寄稿して頂いた方々、メールや手紙を送って下さった方、直接お会いして思い出を語って下さった方の、それぞれの話は断片的ながらも、「腑に落ちる」とでもいうのか、ある瞬間「ぴったり」と繋がることがあり、とても感動いたしました。

まるで皆様と一緒に一枚の布を織りなすような、そんな不思議な感覚がしております。どうぞ、人懐っこくてちょっぴりさみしがり屋の「丸山 兼也」という人間を忘れないでいてやって下さい。

追悼文集編集委員会

この文集は、2013年6月12日に53歳の若さでこの世を去った丸山兼也君を追悼するために、有志で執筆・編集したものです。題名の「旅を続けたい」は、丸山君が日本経済新聞社入社の際の自己紹介(P25)の一文から取りました。彼が残した多くの写真とともに、彼が自ら執筆した「丸山新聞」も掲載しています。

2014年1月 丸山兼也君追悼文集編集委員会

上尾丸山新聞 2011年12月 「大腸がん」をやっつける

「退院しました!」

上尾市の隣、伊奈町にある「埼玉県立がんセンター」に入院していた丸山兼也氏(51)が 12月3日(土)の午後、約1ヵ月におよぶ入院 「生活を終えて退院した。

まず「消化器内科」に入院

上尾丸山一家の長である丸山氏は、今年の秋に体調不良を感じて病院に行き、いろいろと検査してもらった結果、大腸がんが発見された。また、肝臓に転移していることも分かった。

このため、がんの部位を手術して切り捨てる外科療法ではなく、全身のがん細胞を抗がん剤でやっつける化学療法作戦を採用すること になり、11月7日(月)、県立がんセンターに入院したのであった。

当初の計画では、9日ころから「足掛け3日間・延べ48時間」の抗がん剤の点滴投与を実施し、様子をみて、早ければ翌週14日(月) にも退院という日程が想定された。

しかし、ここで新たな問題があることが発覚。 このため、抗がん剤投与の治療を開始する前に、大腸の一部に外科的な処置が必要ということになり、13日(日)に同じ病院内の「消化器外科」病棟に引越し、「ストーマ」造設の手術実施を待つことになった。

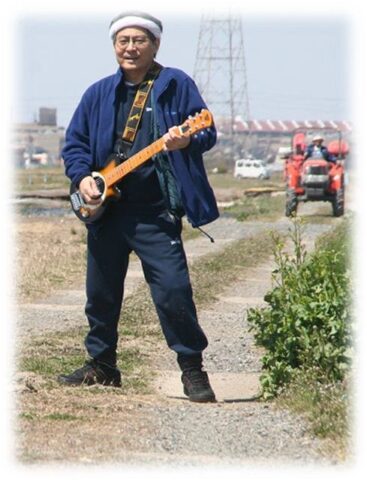

入院中は規則正しい生活だった(病棟の廊下にて)

11月17日(木)に手術、体力回復を待つ

手術を終えた後、しばらくは「禁食」ということで食事ができず、点滴で栄養を摂る日々だったが、やがて「重湯」->「5分粥」->「全粥」->「白米」と食事ができるようになって体力が回復。11月30日(水)に再び「消化器内科」へ戻り、翌12月1日(木)午後から、入院当初に計画された「足掛け3日間・延べ48時間」の抗がん剤投与がようやく実施された。そして3日間の点滴を終えた12月3日(土)の午後、昨夜来の雨の上がって青空が見えてくるなか、病院を後にしたのであった。

今後は通院&投薬で「大腸がん」をやっつける!

退院したとはいえ、丸山氏は「戦いはここからが本番だ!」と気を 引き締めている。というのは、今後は2週間に1回のペースで通院し、入院はせずに「足掛け3日間・延べ48時間」の点滴投与を続けることになる。治療は長丁場なのだ。

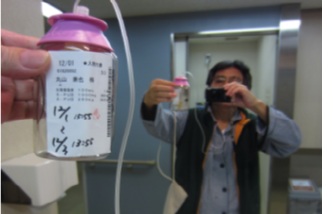

入院時に実施した48時間の抗がん剤投与。その時間配分的な内訳をみると、(1)まずは2時間、 通常の点滴で抗がん剤を投与 (2)その後、持ち運びができる点滴容器に入れた別の抗がん剤を46時間掛けて投与――だった。

今後の通院&投薬では、最初の (1)の治療を病院内のデイケア室で対応した後、(2)の「持ち運び ができる容器」による点滴をセットしたところで病院での治療は終了 となり、あとは自宅で休んだり、 街で買い物をしたりしながら、46時間掛けて、抗がん剤を投与することになる。

この46時間の点滴に使う「持ち運びができる容器」=写真下=は 正式名を「インフューザーポンプ」 というらしい。容器内にある“ゴム 風船”に抗がん剤を入れてあり、 風船から押し出す力を、ホースの途中にあるセンサーで調節しなが ら、抗がん剤を体内に送る仕組みのようだ。

外出時でもペットボトルのように携帯できる点滴の容器

これまでの経緯

<9月下旬>

遅い夏休みを取って、かみさんと2 人、愛車バモスにて1週間ほどの北海道アウトドア旅行。その間、極めて体調が不良で、やたらと便意を催し、便には 血が混じる。

<10月>

これはおかしい、これを機に、お腹の 全体を徹底的に検査してもらおうと一念発起し、「上尾中央総合病院」にて各種検査を受ける。胃カメラ、大腸内視 鏡、大腸バリウム、腹部胸部CT…。 その結果、大腸のS状結腸部にがん発見。ここまでは、ある程度の覚悟をしていたが、予想もしなかったことに、さらに、肝臓への転移が発見された。

<11月>

「上尾中央総合病院」からの紹介状 を持って「埼玉県立がんセンター」へ転院。1日から各種検査を受け、7日に入院。全身抗がん剤投与の治療を受けて退院し、その後は通院・投薬という治療計画を立ててもらったが、途中で新たな問題が発覚。その問題を解決すべく、外科にて手術を。では何の手術だったのか? それが「ストーマ」である。

「オストメイト」の仲間入り

手術で作ったストーマ(人工肛門)で新たな生活スタートだ!

今回11月17日の手術で、丸山氏は「ストー マ」つまり「人工肛門」を作ってもらった。 というのは、丸山氏の大腸がんは「大腸の隣の膀胱にも浸潤」と いう悪辣ぶりを見せ、大腸と膀胱を結ぶ小さなトンネルまで作ってしまった模様だ。これが悪化すると、ばい菌の巣窟であるうんちが、膀胱に流入することになりかねず、そうなると膀胱は炎症を起こし、抗がん剤治療で免疫力が低下したカラダ全体に炎症が広がる恐れもある。そうした事態を回避するため、がん腫瘍のある手前で、「大腸バイパス」を作ってうんちを外へ出してしまう。それが、今回のストーマ造設手術を実施した狙いなのだ。

お臍の左隣にある、ウメボシのような色・形をした肉の盛り上がり。それが丸山氏のストーマだ。排便の意思とは全く関係なく、ここからプリプリとうんちが出てくる様子を見ていると、何とも愛おしいが、実生活ではそうも言っていられない。完全密封された「ストーマ袋」という専用の装具を“ウメボシ”に被せるように装着。たまったうんちをトイレに捨てながら、袋自体も2~3日ごとに新 しいものに交換していく。

ストーマ保有者を「オストメイト」と呼び、公益社団法人 の「日本オストミー協会」が公共トイレのバリアフリー化などを促進しているようだ。丸山氏もきょうから「オストメイト」の一員に。日々の暮らしがかなり変化しそうだ。

退院祝いにあれやらこれやら – やっぱ自宅がええなあ

3枚を並べた写真のうち、左は「のっぺ」である。新潟の母が作ってくれて、タッパに入れて、クール宅急便で送ってくれた。あー美味い!写真中は「村上のしょーびき(塩引鮭)」。新潟の親戚が送ってくれたもので、これがまたなんとも美味い!写真右は上尾の自宅ベランダから見える地平線。再びこの光景が見えるのは、自分へのご褒美!

<がん検診のススメ> がんセンターの先生の話によると、丸山氏の大腸がんは5年ほどの時間をかけてここまで成長したらしい。う~む、この間、職場の健康診断は毎年欠かさずに受けてきたのだが、気が付かなかった。健康診断だけでなく、人間ドッグに行っていたらもっと早期の発見ができたかも、と思うと残念・・・・。よしコツコツと治療を続けるぞ。

広告。退院、快癒、祝賀、宴会。めでたい時にめでたい人に。創業元禄年間 蔵元 東美濃の地酒「若葉」なのだ。

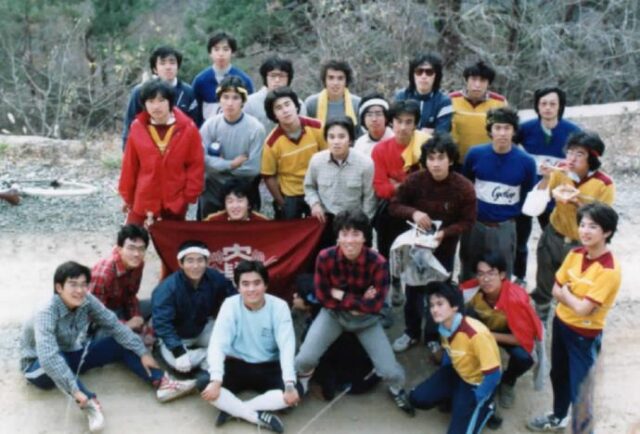

丸山兼也を思う 早稲田大学サイクリングクラブ第19期主将 樋口

拝啓 早稲田大学サイクリングクラブ 19代企画局長 丸山兼也殿

貴殿の企画は最高だった!あの「東北夏合宿」を決して忘れない

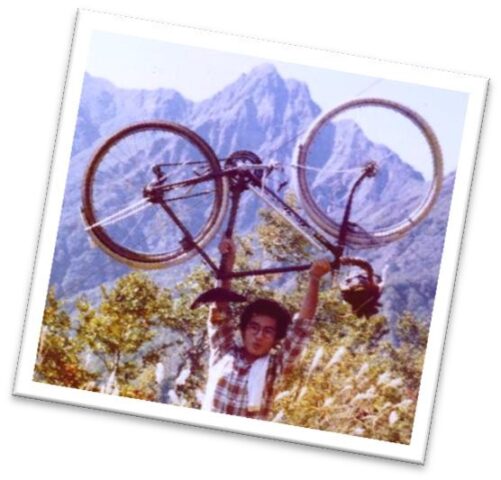

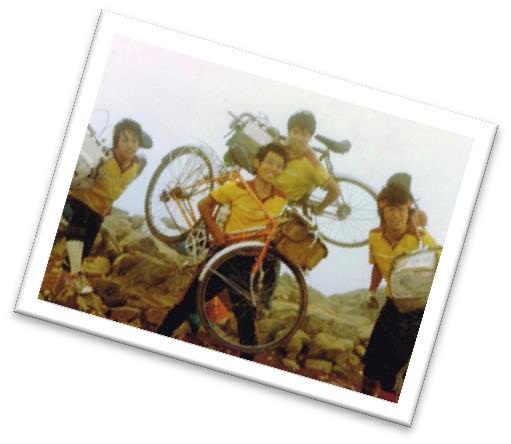

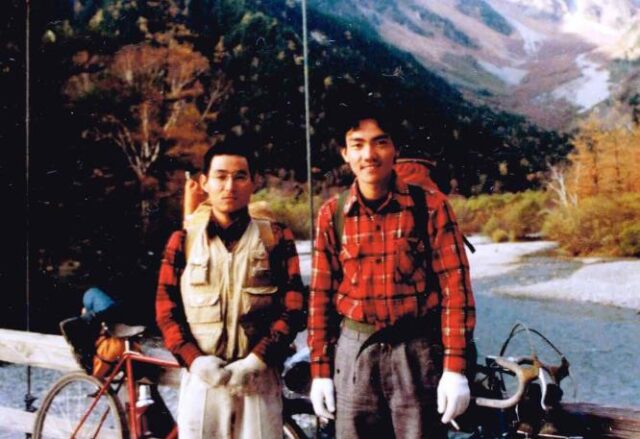

クラブにおいての丸山は圧倒的な存在感があった。呆れるくらい誰よりも良く走った。クラブランにとどまらずプライベートにおいても枠にとらわれることなく、色々な形態のサイクリングにチャレンジしていた。自転車を担いでの登山、海外遠征等々、今から思えば丸山の生き様そのものだったのだろう。自由奔放に見えても哲学があった。しっかりとした軸があり、決して流されることは無かった。

異次元ワールドへ導く

3年生となりクラブ執行部として企画局長に選出された。常に秀逸なクラブラン企画で私達全員を「わっ!」と言わせ、生涯忘れることの無い異次元のワールドへ導き体感させてくれた。但しそれは、精神的にも肉体的にもタフさが試される企画でもあった。

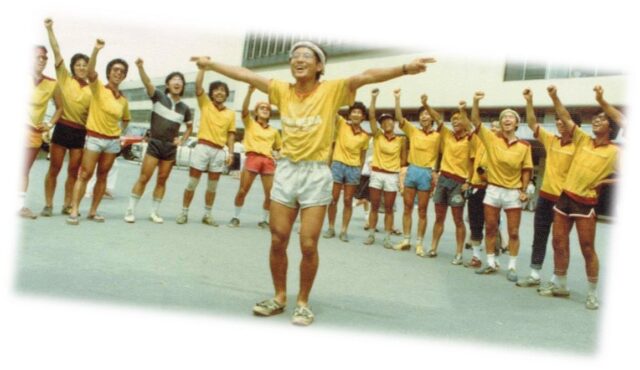

極めつけは1981年の「東北夏合宿」。青森から仙台まで8月中旬の約10日間、総勢50名の部員が、日本有数の山岳地帯を主体に1千キロ以上を走り抜いた。汗にまみれカビで着色された山吹色のユニフォームが、峠道を数珠なりとなって登っていく。厳しい峠越えの連続。其の中でのすばらしい景色との遭遇。部員全員でアタックした峠を一人の脱落者も無く全員で征服した連帯感が、一生の仲間を生んだ。あの、蔵王エコーラインは素晴らしかった!。鳥海山ブルーラインのタイムトライアルは、全員が完全燃焼した。ソロでは出し切れない力が顕在化し、心地よい疲労感、達成感を得た。里に出た際の、夕食後の安らぎの演出も格別だった。

1981年夏合宿のフィナーレ JR仙台駅前(丸山君は最前列左端)

遠刈田温泉での盆踊りへの飛び入り…山吹色が舞っていた。湯沢の七夕も貴重な体験。想い起こせばいくらでも出てくる。貴方のメリハリを利かせた企画は、苦しさと喜びがジェットコースターのごとく交互に巡ってくる。フィナーレは、仙台駅前での紺碧の空と都の西北の大合唱、そしてエールで締める起承転結。

クラブランの有り方で激論に

彼を、サバイバル少年と称した仲間は多い。強い生命力と逞しさを彷彿させる数々の言動がそうさせた。「丸山が亡くなった」と家内に前触れ無く伝えたところ、「あの丸山さん?ラーメン屋さんで知らない人の残したラーメンを平気で食べちゃった丸山さん?」と即座に驚嘆の号泣になった。学生時代から面識のあった家内にとっても、それほどまでに強烈な印象があったのだろう。

下宿で二人、クラブランの有り方をテーマに議論をしたことがある。サイクリングの幅広さの追及に着眼する彼と、クラブだからこそできる、個人では到底できないサイクリングを極めることを重視したい私とで激論になった。

酒も回り、議論の結果はよく覚えていないが、取っ組み合いになった記憶は残っている。お互い、その時代を正直に真っ直ぐに真剣に生きていたことは間違いない。

好奇心旺盛で物事の本質を見ようとする貴方の天性は、記者こそ天職だった。最後まで生きることと職務に執念を持ってチャレンジし続けたことは、同期の誇り。ただ、クラブランの企画で見せつけてくれたあの素晴らしい起承転結が、貴方の人生にも巡って来るには、時はあまりにも早すぎた!

さようなら、丸山兼也殿。されど貴殿の存在と数々の我々との青春の共有の事実は、永遠に不滅です。敬具

下宿での思い出 早稲田大学サイクリングクラブ第19期同期 山田

「終わってみれば楽勝よ!」

今から思うと4年間に凝縮された思い出になる、かけがえのない貴重な時間だった。1年生の春WCCに入部した同期は、金城庵での新歓コンパに始まり、飲み会を重ねる内にすぐに気心の知れた関係になった。彼は何にでも興味を持ち、いたずら心がある面白いやつという印象。個性派が集まるWCCの中でもユニークな存在だった。春先のいくつかのランを経験した後、赤城榛名のプレ合宿で強烈な洗礼を味わい、更に苦しい中部山岳合宿を乗り越え、その時の言葉「終わってみれば楽勝よ!」がいつも彼のベースにあった。

2年3年になると企画を担当し、いつも彼の作るコースは厳しく苦しかった。ヒーヒー言いながら登りきった時の喜びを心に秘めながら過程を楽しみ、最後に爆発させる。私も同じように苦しみが楽しみに感じるようになった。これが表向きのとても強い丸山君。一方学生時代のだらだらとした普段の生活も大切な彼の一面だった。

丸山君はやってきて深夜まで飲んで語った。

大学に行きながら授業はいつ行ってるの?という生活で、バイト以外の昼間は部室や雀荘で過ごし、夜は沼袋にあった私の下宿が溜まり場になっていた。当時四畳半が当たり前だったが、私の下宿は六畳+流し台という贅沢な仕様。そのため飲み会の後では3~4人が来たし、何もなくても丸山君はやってきて深夜まで飲んで語った。

「やーまだ、今日泊まっていい?」

「自分の下宿は汚いから帰りたくねー」

「腹減ったー何か喰わせろー」

と言ってはひょっこり現れ、あり合わせの材料で彼は器用に料理し一緒に食った。

北アルプス 槍ヶ岳ラン

定位置は押入れ

人の話を聴き、決して否定はせず自分の意見を言う。ナイーブで、人が大好き。旅への思いや仲間のこと音楽など、話すことはいくらでもあったし、性格は違うが何故か気が合った。ジョン・レノンが亡くなった時には二人で日比谷公園の追悼パレードに行き、先頭で歌いながら歩き、また下宿に帰って飲み明かした。そして眠くなると、いつも彼は定位置の押入れにもぐりこんだ。

こんな時間が私にとって何にも代え難い大学生活そのものだったと思う。卒業後私は愛知県に移り、彼と会う機会はめっきり減った。だから今でも、下宿で語る彼がそのまま私の記憶の中にいる気がする。丸山君と仲間たちに心から感謝したい。

4年(上写真 最前列左から3人目)と1年(下写真 後列右から2人目)のラン。

タオルで鉢巻きが丸山スタイル

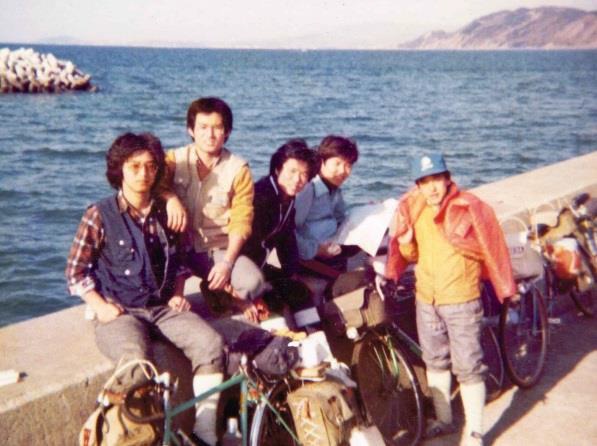

みかん 早稲田大学サイクリングクラブ第19期同期 内田

一個失敬。二人で食べた

昭和55年の春3月、丸山と二人で四国の宇和島あたりを走っていた。愛媛松山の岩城家(後の丸山夫人はこの家の長女)を出発してから3日目だったろうか。左足首に不調を覚え、顔が曇り始めてきた。高知はまだまだ遠く、先が思いやられた。丸山がいろいろと話しかけてくる。相手にするのも嫌気がさすほど、足が痛かった。

「なんだよー、人が心配しているのにさぁー、つまらなそうな顔してよー」

険悪な雰囲気が漂った。道の両側は一面のみかん畑。黄色い「みかん」が沢山生っていた。

丸山が一個、失敬した。二人で食べた。

「すっぺぇ」「盗んだみかんは酸っぺぇ」

二人に白い歯がこぼれた。

松山の岩城家の前で

伊予の漁港で

生活力が凄かった!

ある年の冬のこと、11号館地下のWCCたまり場にて。

「へぇ、へぇ、へぇ、このジャンパー恰好いいだろう!」

「おっ! どうしたん丸山、いいよ、そのジャンパー」

「コインランドリーに置いてあった!」

「えっ・・・」

みんな貧乏学生だった。Gパンはいいほうだ。ジャージ姿で大学へ行っていた。大学へは行ったが、教室へは行かなかった。「地下のWCCたまり場」が教室だった。

丸山は同期の中でも健脚の持ち主で、峠登りのレースはいつも一番だった。

それ以上に、生活力が凄かった。逞しかった。いろいろな事を教わった。

大学3年の夏、東北合宿、集合地は青森。

「俺、今から青森へ向けて出発する。1万円貸してくれや」と涼しい顔の丸山。

「えぇー、しょうがねーなー、えぇー、貸すよ1万、はいよ、もぉー、気をつけて行けよ」

それから1週間、前日までバイトで金をつくり、夜行急行で青森へ駆けつけた。

集合日の朝、「待っていたよ、間に合ったか、よかったね」と憎めない顔の丸山。

段ボール箱の中は?

30歳を過ぎた頃、北陸福井に住んでいた。帰るとドアの前に、ぽつんとダンボール箱。ちぎった紙に「丸山参上!」とドアに貼ってあった。何が起こったのかよくわからなかったが、すぐさま通りに出て姿を追った。携帯TELがまだ普及していなかった頃の出来事だ。残念だった。会いたかった。

後で聞いた話しだが、奥さんの実家愛媛松山から丸山の故郷新潟へ向かう途中に寄ってくれたらしい。車での長旅だ。番地まではわからなかったが賀状の住所をおぼろげながら覚えていて、あとはカン頼りに一発で探し当ててくれたらしい。WCC時代から動物的感覚が、人一倍発達していた丸山だった。

ダンボール箱の中は「みかん」だった。今度は、甘い、甘い、「みかん」だった。丸山の優しさがいっぱい詰まった「みかん」だった。今頃はどこを走っているのやら。鉢巻姿の愛嬌のある顔が目に浮かぶ。丸山は今日も峠を目指して走り続けている。フレー、フレー、丸山! ソレー!

「まる」との想いで 同志社大学サイクリングクラブ1979年度生 小川

丸山が居なくなってからもう三ケ月が経った。まさか、まるが居なくなると思っていなかったので、未だに心の整理が出来ずにいて筆が進まない。でも、まるが人なつっこい顔で「おぅ~、細かいこと気にしないで書いてくれよな~」と言っているような気もするので想い出話を少し書くことにする。

とにかく、まるは飄々としていた

まるに出会ったのは大学1回生の秋。私がいた同志社サイクリングクラブ(DCC)と彼がいた早稲田大学サイクリングクラブ(WCC)の、同早交歓会(同早)という名の合同ランでのことである。両CCとも普段は鍋釜やテントを持って、野宿やテント泊をしながら自炊の旅をするスタイルで活動をしていたが、同早では4~5日程度で宿泊施設に泊まり、走ることに徹したコースが設定されていた。行程中に数回のTT(タイムトライアル:峠登り競争のこと)が設定され、お互いの脚力を必死で競ったものである。

DCCの1回生にはモンスター瀬戸、中谷、木下と強豪ぞろいだったが、対するWCCも、まるとタネさんをはじめ力強い布陣。まだ未舗装だった京都府の与謝峠TTではDCCの瀬戸が勝ったけど、くそー、次こそ!と言いながら爽やかに笑っていたのを良く覚えている。

奈良県の行者還(ぎょうじゃがえり)林道から大台ケ原を望む @1981同早交歓会

大真面目にアホなことをする

何かにつけライバル心があったからか、何かにつけてよく競争した。同早が終わってから「アフター同早」という呼び名で京都に暫く滞在していた時も、今は非常識となった酒の早飲みは当たり前のこと、メシの早食い、クソの早出し。半ば冗談だったけど殆ど本気で競い合っていた。

また、何かにつけてオチを付けるのも好きだった。ある日、引越し直後の京都の拙宅ポストに「丸山参上!」の走り書きが入っていた。初めは何か分からなかったが、大阪に転勤になったので京都をプラプラしていると、何やら引越し通知ハガキで見たことのあるような景色だったので車を降りてみると私の自宅だったそうだ。相変わらずの野生のカンとオチの付け方だ、と後日飲んだ時に笑いあったものだ。

その大阪の街も気に入っていたみたいで、関西で有名なCMソング「♪京橋はええとこだっせ~、グランシャトーへ、いらっしゃい!」が好きなので着信音にならないか、とまじめ顔で聞かれた事もあった。当時の携帯はネットから取ってきてポン、とはいかなかったが、何とか設定してあげると喜んで使っていた。変なこだわりである。

とにかく良く飲んだ

そんなに回数は多くないと思うが、機会を見つけては楽しく飲んだ。大阪赴任時はまっちゃんの店で私の群馬赴任壮行会に来てくれた。いつものようにひとしきり近況報告とバカ話、それと仕事の話もちょっとしたような。帰り際に、「北浜だからここからだったら歩いて帰れるポー、みんな歳をとったな~」とヨタヨタ歩いていたが、本当に歩いて帰ったかどうかは謎だ。

今となっては最後の宴となった、2011年3月18日のDCC同期のとっさんシンガポール赴任壮行会でも良く飲んだ。この時は東日本大震災直後で、居酒屋が空いているかどうかも定かでなかったけど、閑古鳥が鳴いていた店で自粛モードの世間様をまったく気にせず、我らのマイペースで良く飲んだ。いつでも瞬時に笑い合えるメンバーは良いなぁ、とニコニコしていたのを良く覚えている。

最後に、まるの告別式で上田君に読んでもらった追悼文を書いておきます。お通夜の時に、久しぶりに会ったDCCおるまえ君と共に考えた原案を元に、そのまま拙宅まで連れてきたWCCタネさんが寝ている傍でアレコレ想い出を辿りながら書いたものです。本当にまた一緒に飲みたい。まる、また会おうで!

また一緒に飲みたい!

まる、久しぶり。

震災直後に会って以来やから二年ぶりかな。

思い起こせば、初めて会ったのは、丹後半島やったな。

それ以来、毎年のように、峠登りの自転車で速さを競ったよな。そればかりか、ご飯のはや食いや、酒のはや飲みに始まり、トイレの速さなど、どうしようもない事まで良きライバル心むき出しで競いあったよな。

これほど競い合っていたからこそ、社会人になっても何十年経っても、いつも瞬時に腹の底から笑い合えたし、時には悩みも苦しみも分かち合えたよな。

そんなおまえは、ひょうひょうと、実に良いタイミングで「おう、行け行け~」と言ってくれたよな。それに、「趣味は多いほど人生は楽しい」、「楽しんでやれば何とかなる」「悩んだ時は、丸山参上!」とか、名言、タワゴトや訳の分からい事も含めて色々言ってくれた。

お陰さんで、会社が変わろうが、何が起ころうが、日々、楽しんで過ごせる自分が出来てきたような気がするわ。

でも、俺はお前ほど潔くないし、走りも決断も速くもないんで、ゆっくりそっちへ行くわ。その時は、「おう、遅かったな、久しぶり」と、また、一緒に飲もうや。

同志社サイクリングクラブへの特別寄稿

特別寄稿 – 永遠の良きライバルより – 「早稲田、同志社の神髄」

WCC第19代執行部企画局長 丸山

わが同期たちが早稲田や同志社に入学したのは昭和 54 年(1979年)。サザンオールスターズの『いとしのエリー』 や久保田早紀の『異邦人』がヒットし、日本シリーズでは 赤ヘル・広島が優勝。また日経平均株価は6000円台でバブルのバの字もまだ見えず、世の中の雰囲気はなんとなく平和だった。

そんななか、地方から都会に出てきた学生たちの多くが 「カッコいいシティボーイになりたいなぁ」などと考えていた。しかし、WCC・DCCには1人のシティボーイもいなかった。無理もない。シティボーイは合宿で野グソなんかしない。早同の打ち上げで旅館の器物を破損して“出 入り禁止”を食らったりしない。

クソには様々な秘話がある。例えばDCCでは、おるまえ君の「伝説の1本グソ」が有名だ。WCCでは、もう時効だと思うので白状するが、札幌ビール園の前庭にあった 蒸気機関車の運転台にクソを垂れたのは、この丸山である。

ところで、1年生の時の早同打ち上げは四条河原町の味ビル(?)だったと思う。何を食べたのか全く記憶に無いが、ベロベロに酔ってMKタクシーに乗せてもらったことと、長瀬君の下宿に運ばれたことは思い出すことができる。

今出川通から寺町通を上がって、小さなクランクを過ぎたところにあった下宿は、和室の部屋の3面が障子ごしに廊下に面しているという極めて変テコなつくり。これが自分にとって「京都ってスゴイなあ、、、」と、街の不思議さに尊敬の念を抱いた最初の出来事であった。長瀬君とはユニフォームを交換してもらい、以後、自分はこれを着て全国を走り回った。いまも宝物としてタンスの一番奥のほうに知れず大切にしまってある。

DCCの同期たちは、下宿のつくりも変テコなら、人そのものも個性的。例えば、その筆頭は「瀬戸 君」だろう。骨ツボを部屋のインテリアにしているだけでも変。さらに、噂によると、英国の湖水 は一時、怪獣ネッシーが日本から来た怪獣セッシーに食われたということが話題になっていた。

WCCの一部後輩たちの間で人気の高いのが中谷君だ。「グレーター」「コンニャク」などの中谷芸を受け継ぎ、職場の飲み会で披露している後輩がいる(と思う)。また、気候温暖な愛媛県南部地方出身の赤松君は顔に「南予」と書いてあったから不思議だ。

一方、南予の温暖気候からは一転、極寒の南極基地でも耐えうる“友人”を持っていた同期もいたと聞く。

丸山新聞別冊資料

こちらからダウンロードして、ご覧ください。