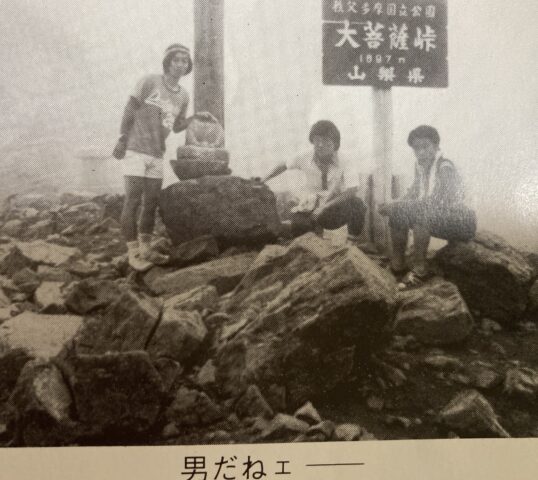

- 峠の詩

- 自転車と安全 – 体育局助教授 上田会長

- 76年度WCC主将ノート – 商学部4年 高田

- 鳴々、新歓ラン – 政経学部2年 神塚

- 76年度 北海道夏合宿

- A班 – 商学部2年 青木

- B班 理工学部2年 芥川

- A,B班 文学部3年 今井

- 早慶合同ランに参加して – 法学部4年 久保

- 同早交歓会に参加して – DCC 大津

- 伊豆感傷旅行 – 法学部2年 加藤

- 我が追い出されの記 – 教育学部OB 正木

- 自転車雑感 – 政経学部4年 内村

- プライベートプレ合宿 – 商学部2年小林

- しかし、私は – 政経学部4年 清水

- 地獄のプライベート – 社会科学部2年 杉本

- ああブナオ峠 – 商学部3年 中野

- オープンサイクリングに参加して – 佐藤さん&村上さん

- 昭和51年私的回想 – 教育学部2年 金沢

- クラブに対する1個人の集団意識とその行動 – 政経学部3年 深井

- 常識 – 政経学部3年 高橋

- 狼たちの午後 – 政経学部1年 松村

- 飛行 – 政経学部3年 高橋(純)

- 表紙のことば – 商学部3年 佐々木

- 編集後記

- Editor’s Note

峠の詩

優しく頼撫でるそよ風を受け

遥かに霞む峠を見る

暑く焼けつくような太陽を背に

汗を流して峠を登る

高く澄み切った青空の下

落葉を踏み分け峠に立つ

痛く肌を刺す木枯しの中

風になって峠を下る

自転車と安全 – 体育局助教授 上田会長

自転車と安全

体育局助教授 上田会長

山手線から外へ出てしばらく行くと、どこの駅でも自転車の大群が野ざらしになっている風景をよく見かけるようになった。私は東大泉町に住んでいるが、駅まで可成り距離があるので、バスを利用している。しかし近所の奥さん方はよく自転車を利用しているようである。我が家にも自転車が2台ある。1台は子供用のミニサイクルで、もう1台は私用で、山王自転車の御主人に組み立てていただいた車である。1度はクラブのランに参加しようと思いながら、練習不足で未だに実現していない。少し長距離走ると、3・4日は筋肉痛に悩まされる。我慢して練習を続ければ治る事は知っているが、思うにまかせない。せめてバスをやめて駅まで自転車にしようかと思うが、安全を思うと決心がつかない。行きは良いとしても、帰りには酔っぱらい運転になる機会がしばしばある。

酔っていると、バランスがとれないで危険この上もない。この暮れにも、近所の人が自転車で帰宅途中、事故に会って死んだ。忘年会で少し酔っていたらしい。ひき逃げされたのかどうか不明のままである。それやこれや思うと、つい自転車よりバスになってしまう。

自動車との関係で言えば、自転車の方が弱者の立場にあるが、自転車をめぐる安全問題にはもう1つの側面がある。それは加害者としての自転車である。駅前に放置された自転車は交通妨害そのものであり、スピードを出した自転車は歩行者にとっては危険でならない。変速機付きの自転車は、乗っている人にとっては消エネルギーになるが、一面ではスピードアップにつながる。歩道を自転車道として併用している地区が増えて来たように思うが、散歩の途中で乱暴にふっ飛ばしてくる自転車に行き会うと、心臓が止まる思いがする。現に自転車が加害者になった事故も発生している。

サイクリング・クラブ員は被害者にも加害者にもならず、常に安全運転に徹してもらいたいものである。それと共に、自転車置場の増設、自転車の専用通行区分帯の設置のための働きかけを行なう必要があるだろう。

76年度WCC主将ノート – 商学部4年 高田

76年度WCC主将ノート

商学部4年高田

序章どこまで自分を出すか

1年間の総括を主将ノートとしていよいよまとめなければならない時がきて、私はその中で根本的な問題として、どこまで自分という人間を出すべきか考え、今でさえ悩んでいる。1年間を総括するといっても自分を変革して任を務めた訳でもないのだから、大分、自分をさらけ出さなくてはならぬと、覚悟しているのだが、要求されてはいないと思うが、自分の全てはもちろん、クラブに関しての自分の全てを出すにはちょっと勇気がない。独断による必要最大限で押さえられることになろうと思うが、その必要最大限の私の思想の中でおそらく主将であった私という人間について、知ることが多く出てくるのではないかと思う。

以下、主将という個人的立場からの反省を第1・3・4・5章で、執行部からの立場からの反省を、第2章で述べようと思う。

第1章 自分との戦いの開始

早稲田通りを神田川の方へ少し入った所にルノアールという喫茶店がある。その喫茶店の裏あたりに、1つの公園があるらしい。そ

こにはおそらく花壇を造っていると思われるコンクリートがあって、それによって幅5-60cmの溝が作られている。そこに私は押し込まれて身動きできないでいた。後から聞くところによると自分で入ったらしい。1年前の2月7日、50年度卒業生の追い出しコンパの夜である。次期執行部としての最初の行事であるこの追いコンには幾分緊張した心境で望んだせいか、一向に盛り上がらないコンパに責任を感じ、とにかく自分から盛り上がろうと意識して杯を重ねた。気付いた頃には、左から岸田さん、右から程島さんにビールビンを口一杯に突っ込まれていて、知らぬまにコンパは終わっていた。出口で卒業生を送る時には柴田さんから例の熱い以吻を受け、そして次に気付いた時には、あの公園の溝の中にいて牛田さんの「放っておくと死ぬぞ」という、半分それを期待するかような言葉を耳にしていた。

そんなふうにして次期主将としての最初の行事が始まり、1年を経たのだが、ずいぶん昔のことのような気がしてならない。最初の事は2月7日の追いコンから始まったのだが、精神的にはその前年の11月の役員改選総会から始まったと言えよう。11月に入った頃やっと立候補の決意をした私は、総会で主将として決定した瞬間、「ああ、今からいよいよ自分との長い戦いが始まるんだ。」と意識していた。その立候補決意までは実に混沌とした精神状態にあり、その頃のことを今もなお克明に覚えているが、それらを述べるつもりはない。ただ、決定した瞬間に思った「自分との戦い」とは何だったのだろう。それは2つある。1つは主将としての犠牲精神を全うしていかねばならないということ。もう1つは対人関係における自分の欠点を常に意識しつつ、それを改変するよう努めなくてはならないということだった。

第2章 執行部としての1年

その追いコンを最初として、いよいよ我々の執行部が活動を始めたかのだが、我々の年間目標は何であったのか。そしてこの1年間に表出した問題点は、何だったのか。

我々の執行部は、今までの執行部において問題にされてきたクラブ観の相違はそれほどなく、ほとんど全員が一致致したクラブ観をもっていた。クラブ観とは今まで機会あるごとに、あるいは常に執行部が考え続けてきたもので、いかなる目的でクラブ活動をするか、いかなるクラブを望むか、ということである。我々のクラブ観の一致は非常に重要なことだった。とにかく活動に加わる制限が全員に納得できるものであったことは、動きやすかった。その我々執行部のクラブ観とはどういうことであったのだろう。我々の捉えるクラブの目的、執行方法にも関連してくるが、

「アルペンサイクリングを中心とするクラブ活動を通じて、青春を有意義に過ごす。そのためにある程度の制限を加えてゆく。」

ということだった。我々はそのクラブ観に従って1年間執行してきたのだが、特に力を入れたのは新人に対する統率である。新人をいかにクラブにとけ込ませるか、これはやはり、我々が1年の時の執行部の印象を排除しようという考えからの執行目標であった。

当時の執行部の先輩方には申し分けないが、もう少し執行部と新人の距離を縮めたかった訳で、そのために我々は努めて新人に話しかけ、馬鹿をしてきたのである。(あの馬鹿はパーソナリティだという声も多いが)我々は以上のようなクラブ観と執行目標をもってやってきたのだが、思わぬ問題が生じてきた。次から次へと入部してくる新人達全員に細かく手が回らなかったこと、それに関連してクラブ員の急増加に伴い、消極活動的クラブ員が今まで以上にあらわれてきたこと、新人と執行部のなれあいの余り、今まで存在した、いわゆる厳しさがクラブ全体に薄くなったことである。我々はそれらの問題の存在を認識しつつも、妥当な執行を施すことができず1年を終えてしまったのだが、各局充実等の施策によってよりよいクラブの存続を次期執行部に期待して反省としたい。

第3章 11月7日活動最後の日に

私は初めて経験する、海からの潮を含んで吹きつける突風の中をふらふらと風に煽られながら、時速10Kぐらいで下田から伊東駅に向かって1人で走っていた。私の脳裏は、これで全てが終わったのだという安堵感と、ポツリポツリと断片的に思い出される1年間のでき事で一杯であった。その時には、他の3年生は同志社大学の3回生と互いにこの1年の労を労いつつあったのであるが、突風ではあるが、暖かい陽射しの中を1人で走りながら、これは私のこの1年の唯一の我が侭であろうという反省の意識と、共にそれが唯一である故に肯定したい意識とが、複雑に絡みあっていたのである。これが、最後の時を向かえた私の正直な気持ちであった。

第4章 私の自己評価

遂に私は酒井さんや杉本さんの如く、涙を流すことなく、1年を終えてしまったのだが、正直に言ってそのことは悲しいことである。やるべきことを全力を尽くして完遂したか。できなかった。ならば適当に茶化してきたのか。そんなことはない。私は、厚い壁にぶつかるたびに、牛田さんや酒井さんを思い出しながらも「自分のやり方で解決する」と、自分で最も正しいと思う方法をやり通してきた。結果的に、それが正しかった所もあるし、反省の一言に尽きる所もある。自分の信念に従って完遂したことは成功だと思うが、部分的に、結果としてそれが反省の領域に入っていたことは失敗であったと思われる。ABCで評価するならBと自己評価している。客観的にはクラブ員が評価してくれる。そして選挙で選ばれた自分の評価としては、それが最も正しい評価なのだ。私のクラブ員の評価がどうであっても、本当は良くないのだが、私に何らの影響も与えない。とにかく、私はBという自己評価で職務を終えたのである。

第5章 オーラスの念

寝込ろんでふっと目をやると、壁に北海道で買ってきた布製の木彫りの熊とか、長の絵が書いてある状差しがあって、そこから合宿前の新名さんからのハガキと、合宿後、札文島から送ってくれた後輩の絵ハガキがのぞいていて、この小さな部屋のさらに自分の狭い視野の中には、そのすぐ右上にペナントが6枚貼ってあり、すぐ下にはハンドルのついたフロントバッグが、サイドバッグと共に置いてあり、その上には、サイクリング写真でうめつくしたアルバムがのっかっていて、それらを見わたす間にふっと目をつむると、何かを考える暇もなく、胸の中で何かが、騒ぎ出す情をひしひしと感ずる。

この1年間のサイクリングを懐しむ郷愁の念でもあり、その思い出に隠されている、全力で何かに取組んでいたそのバイタリティを、今すぐに再現したい欲望であるような気がしてならない。そしてそのように何か燃えてくると同時にホッとした情を抱くのだが、それはこの1年間、私なりに全力で暴れてきた証をそこに見つけ、その自分に満足する感情を内部に自ずと感ずるのであろう。今さらにサイクリングクラブに入って青春を過ごしてきたことが本当に良かったと実感として、感ずるのである。

鳴々、新歓ラン – 政経学部2年 神塚

鳴々、新歓ラン

政経学部2年 神塚

5月1日早朝、雨のそばふる青梅街道をひたすら、新歓ランの集合場所である善福寺へ向って私はペダルを踏んだ。

なんといっても、小学校の4年生の時に初めて自転車に乗って以来、この年になるまで自転車に接した記憶がほとんどない私ではあったが、持ち前の運動神経のよさに物を言わせて、サドルに乗せたる身もいと軽く、口ぶえなんぞもつい吹きたくなるほどのゆとりをもって、一路集合地へと急いだ。今は、明日に控えている松姫峠越えの地獄の苦しさを知るよしもない。(もし知っていたらなんのためらいもなく今来た道をあと戻りしたことだろう。)

1時間ばかり冷たい5月雨と、かたわらを行く通行人の視線を背中に感じながら、先日3年の深津さんから譲り受けた愛車にまたがっていた。(この愛車は以後プレ合宿、夏合宿と、私と苦行を供にするのであるが、どういう訳か私と性が合わない。もうそろそろ離縁してやろうと思っている)

善福寺へは、私が1番のりだった。ぞくぞくと雨具に身をかためた連中が集って来るが、誰れが先輩で誰れが1年なのかクラブに入って日の浅い私には確認できなかった。(緊張のあまり顔の区別がつかなかったというのが本心であろう。)

予想に反した雨のために出発時間が多少遅れたものの、一同は各班ごとに意気揚々と今日の目的地である奥多摩湖へと進路をとったのであった。「さあ、ガンバルゾ」とばかりに勢いよくペダルを踏むが、最初から飛ばしている(今考えると幼稚園の子供が3輪車で走っても追いつけるくらいのスピードだったように思う。)先頭の清水さんに必死についていこうと試るが、長いこと受験勉強に縛られろくに体を動すこともしなかった私の、ひ弱な体力では適うはずもない。みるみるうちに車間は開いていく。

出発して1時間、雨はまだ降りやまない。いい加減うんざりしてきた。離れては追いつき、追いついては離れるという作業を何度となく繰り返し、その間にも後を走る4年の吉田さんにファイトを促されるのだった。ふだんはやさしい吉田さんもこの日ばかりは鬼に見えたものだ。

こうして青梅駅につくまでに体力をかなり消耗してしまった私は早くも自信を失ってしまったのである。青梅駅で軽い休憩をとったあと、我が班のCLである2年の吉川さんを迎え一路奥多摩へと進路をとったのであるが、依然として私は遅れがちである。この頃から前後を走る我が班員が皆怪物に見えだした。(そう言えば3年の田中さんはじめうちの班には普段から怪物・おばけ・バケモノと呼ばれるにふさわしい人ばかりいたように記憶する)

青梅を過ぎたあたりから車もめっきり減り、雨あがりの太陽に美しく映えている木々の緑も視界に入ってくる。九州の片田舎から東京へ出てきてまだ1ヶ月しかたっていないというのにこんなに緑が恋しいなって・・・。

しかし、せっかく私の体力的な疲れをいやしてくれるはずの眺めも、えんえんと続く登り坂のためにゆっくり楽しむ暇がないのが残念である。

それにしても我が愛車の調子がすこぶるよくない。こげどもこげどもいっこうに前に進まない感じなのだ。途中のアップダウンでも登り坂はもちろんのこと、どういう訳か下り坂でさえも前の車に追いつくためにトップでペダルを踏まなければならないなんて、一体全体どうなってるんだ?!前を走る先輩には車間をあけられるし、後の先輩からは鬼のような声で罵声を浴びせられるし、私の繊細な感情はいたく傷ついてしまい、精神的にも疲れてしまったのである。

1連のアップダウンでついに精も根も使い果たしてしまった私は自転車もろとも道路の真中でダウンしてしまったのであった。足はしびれ、手に感覚のなくなってしまった私を2年の石橋さんはじめ、しきりとマッサージしてくれるがなかなかよくなりそうにない。そこで我が班は、手足を投げだして大の字にのびている私を中にして、しばらく休憩をとることにした。この時、空はぐるぐると回り夜でもないのに星がチカチカ光っていた。

この間、我が班を追い抜いてゆく他班の連中は、私を、さも上野動物園のおりの中のタヌキかナマケモノでも見るような奇異な目をもって眺めて行くのだった。(ミジメ~!)

しばらくして、私と性の合わない愛車の点検を、あとからやってきた高田Aさんに依頼したところAさんは、驚ろきとも喜びとも区別のつかない声で、「こ、これでよく走ってきたな!!」と私を、さもバカにしたような目つきで見つめるのだった。状況のわからない私に誰れかか説明してくれて、私は愕然としてしまった。な、な、な~んと!私は今まで前ブレーキを前輪にロックしたままで走り続けていたのだった。

さもあろう。私の鋼鉄ような体に問題があろうはずがない。しかし、やはり出発前に車の点検を怠った私に非があってしかるべきだ。今後こういう事態が再発しないように私はここに1つの教訓を残したい。

教訓I ブレーキは下りでスピードは登りで

かくして奥多摩湖入口の氷川駅に到着したのは最後尾であった。(班のみなさん、面目ない!)

奥多摩湖水根沢キャンプ場への7Kmばかりの道のりもちょっとした登り坂。氷川を出た直後、前の自転車と接触して転倒した私は、全治1週間のかすり傷にもめげず黙々と登り続けたのである。(途中あまりのきつさに自転車をおりて休もうとしたところ、主将の高田さんにどなられたので仕方なくペダルを踏み続けたのだ)

教訓II さあ休もう、いやもう1度右左

キャンプ場ではもっぱら2年3年の先輩がテン張りや食当をやって下さった(なんといってもこのランは、僕ら1年生が、最初で最後のお客さん扱いされる時なのだ、おもいっきりあまえよう!!)

WCC恒例の、一見カレーではないような、実はカレーという前代未聞の代物を、空腹感で鈍感になってしまった胃の中へ流し込むようにして食ったのは、もうとっぷりと日も暮れてしまった頃で、聞こえてくるものと言えば、小川のせせらぎだった。

翌朝、小鳥のさえずりに目を覚まし、先輩の起床を告げる声を聞くまでの間、私は寝袋の暖かさに包まれて、異様な緊張感で胸がいっぱいになっていた。それもそのはず今日はこの新歓ランを通じてのメインエベント松姫峠にアタックする日である。

昨日の疲れも充分回復できずに出発した私は、早くも最初の登り坂でバテ気味である。他の1年生も尻が痛いとか、足がダルイとか苦情をもらしていたようだが、なんのことはない、みんな私より早く坂を登り切ってしまうのだった。

峠の登り口に着いた時にはかなり疲労困憊していたが、頂上まではフリーランなので、力配分を考えてあくまでも完走を目標にした私は、1年の岩田君の次に登りはじめたが、すでにギアを全部落としていたのでみるみるうちに後続から抜かれていったのである。しかし、抜かれることなどいっこうに気にせず私は岩田君と世間話しなどしてあくまでもマイペースを保っていた。

ところが、だんだん下方に落ちてゆく景色とはうらはらに、なかなか頂上に到着する気配がないことに気がついて私は焦ってしまった。岩田君も同じ様に感じたのだろう。以後2人の間に会話はなかった。その間にも上級生は何事もないように私を抜いて登って行く。そして岩田君も私を残して視界から消えていった。

1人取り残された私は、あの曲り角のむこうがきっと頂上なんだと思っては裏切られしていくうちに、呼吸は早くなり、足のふんばりがきかなくなる。すぐ後に1年の高田君がせまってくる。彼もかなり悪戦苦闘しているようだ。

お互いの視線に火花が散った。負けられない。後方にはすでに誰れも見えない。「やばい、遅れた方がドン尻だ。」心の中で叫んでみたものの体が思うにまかせない。しかし2人のデッドヒート?は続く。彼の休んでいるすきに私が抜けば、彼は私の休んでいるすきに抜いて行くといった具合だ。

かれこれ1時間以上も登り続けたろうか、ようやく待ちに待った頂上が目に映ったのでほとんど残っていない力を足に託し、ペダルの回転数を早め一気に登りきったが早いか、道のまん中へ倒れこんでしまったのであった。このあと相模湖まで下ったわけだが、ダウンヒルの壮快さには全く魅了されてしまった。

3日目に膝を痛めてしまい、全く悲惨な状態でろくに走ることすらできなくなった私であるが、我が班の先輩諸氏に助けられて、やっとの思いで解散場所の八王子駅にたどり着くことができた。2泊3日という短かい時間も私にとっては、実に長い3日間ではあった。しかしあの死ぬ思いで登った松姫峠とダウンヒルに私は、男のロマンを垣間見たような気がしてならないのである。

76年度 北海道夏合宿

A班 – 商学部2年 青木

A班 – 商学部2年 青木

8月3日 釧路 – 尾幌 – 厚岸

いよいよ夏合宿の幕明けである。前日は、夕方、釧路駅に着いた時、雨雲のかすかな切れ間から素晴しい夕焼けが覗いていた。「夕焼け空の翌日は晴れる」というジンクス通り、この日は青空が広がってスタートにふさわしい日和となった。(因みに「世界の3大夕焼け」レマン湖、マニラ湾、そして幣舞橋からの釧路と呼ばれる程の有名な夕焼けなのである。)

写真を全体でとって、主将の訓話があって、一同元気に出発した例年になく1年生が多いため、重いテントなどは2年は持たずに済み、そういった意味では楽であった。(と途中から入部してきた僕などはよく解らないのだが、多分そうなんだろう。)

初日とあって、長旅をしてきた者も多く、30時間も列車に揺られてきたりして疲れた顔もちらほら見うけられた。僕などは、2週間に及ぶ非人間的生活に入る前に、しばし、シャバの味を覚えて置こうと、前夜は1泊2400円の安宿に泊まり、それでも、風呂に入り、釧路の夜をフトンの中で畳の上で過ごすことができた。

この日は尾幌で昼食をとった。そこまでの道のりは、実に平担で周囲ものどかな雰囲気に包まれて、北海道に来たなあという実感を受けた。牛の姿も見られた。

尾幌の駅というのがひどく小さな木造のもので、近くに食料品店が2軒と、旅館とおぼしき建物が、国道4号線から左に折れた砂利道100m程の所にポツン、ポツンとあるに過ぎない。しかも、その駅たるや、本州の森林鉄道の停車場の様な風格があった。ホームの向こう側は、原生林の如く潅木のしげみが青く拡がっていて、空の色とのコントラストが美しかった。鉄道の線路は、引き込み線の部分は長年使用していないのか、ひどく錆びていた。食料品店で、札幌ビールならぬ札幌ソーダというあやしげな色をした代物を飲んで、パンを食べた。

厚岸まではまた平坦な道のりだった。厚岸は、流石にバスの発着所もあったし、小さな商店街もあり、月並みに駅前にはパチンコ屋もあった。この辺りは、蟹が美味しいらしく、大きな絵の入った宣伝板があった。

駅からキャンプをする予定の子野日公園までが少し距離があって、まるで海の一部の様な厚岸湖と、厚岸湾との間にかかる長い橋を渡った。キャンプ場には、僕達以外に別のテントが2つ3つあったがそのうちの1つの家族連れの人達が、僕たちのために他に移るという事が起って、後に来た大人数な僕達の方が明らかに悪く、団体としての行動が決して他人に迷惑をかけてはならないものだ、と自覚した。

キャンプ場の背後には小高い丘が追っていて、展望台へ登ってみた。本州では秋に相当する様な枯れ草が、地面をおおい隠す階段状の丘のさらに上には、小さな丘があって、かすかに太平洋が望めたもうその頃には、空は曇っていて、渡る風も、それに揺れる枯草もそして灰色の海も、さいはてに来たのだという感慨を呼び起こさせた。その上、北海道には、なぜか知らないが妙にカラスが多くて、不気味なその鳴き声を聞いているだけで寂寥感を覚えてしまう。その後も、カラスの群にはあちらこちらで出会い、ひよっとすると本州も、人があまり住みつかなかった頃には、あの位は住みついていたのかもしれない。また、公園の管理人のおじさんが、「蚊はもう少しして、8月の下旬にならないと出てこないよ。」と話していたが、これは全くの意外だった。太宰治の作品に、哀蚊というのがあるが、そういった弱々しいイメージが心に浮んだ。

8月4日 厚岸 – 風蓮湖 – 尾沼

いよいよ今日から、A・B2班に分かれての本格的な合宿が始まる。AM8時、B班の無事を祈りながら、2・3・1班の順にA班出発!と思ったら、なんとあのプレ合宿でパンク次郎の名を欲しいままにした1班の恥部CL芳原君が、早々とタイヤにガラスの破片をつきたてる。1班の全員の罵声を浴びながらも、10分で修理を終え、(さすがに慣れている人は違う)他班に追いつくべく、猛然とスピードアップ。前の班に追いつくまでの間、まさに原野のみといった感じの景色の中を通り抜ける。比較的きついアップダウンが続く道をビュンビュンとばしたのである。

昼メシ。1時間の休憩の後、今日のキャンプ予定地トピカリキャンプ場に向けて出発。海岸線に沿った、野付半島が遠くかなたに見える直線の道を、シコシコとペダルを踏む。直夏なのになぜか冬の海のように見える根室湾を、横目で眺め、スケールの大きな景色に感心しているうちに、海に近いトピカリキャンプ場に到着。手際よく、炊事や買い出しを行なう。やはり、人数が半分に減った事でスムーズに事が運ぶようだ。みんなでギャーギャー言い合って、テントを張っていると、かわいい女の子と、来なくてもよい男子がノコノコやって来て、「バカ」とかなんとかボロクソに部員をけなしている。(特に高田B氏)誰かが

「マジンガーのお兄ちゃん」

はどの人かわかる?と聞いたところ、迷わず穂刈氏の所へ行ったとか。(00Bさん、女の子の電話番号聞いておきましたか?ケケケ)

夕食後のミーティングでは、後半の単調な直線の直での走り方がダラケていた事が指摘された。正直に言えば、WCCの走り方に、北海道は不向きと言えるものかも知れない。9時、シュラフにくるまり、イビキと歯ぎしりの某3年たち(別に田中氏の事とは限っていない。)がB班に集中して下さった事を素直に神に感謝し、安らかに就寝。

8月5日 尾沼 – 根北峠 – 斜里 – 清里

5時、タイムキーパーの「起床」の声で目を醒ます。非常に寒い身震いが出る程だ。あちこちのテントから寝ぼけた顔が出てくる。トレマネの高橋さんに従って、トレーニング。今日は待望の峠越えがあるとの事。いい加減北海道にも飽きてきたころなので、みんな心なしかはりきっているようだ。8時10分、尾岱沼を後にし、一路根北峠へ、初めから全体的にとばしている。海岸沿いの道をいくらか走ったあと、内地に向かって走り、山の中へと入って行く。途中で、舗走が切れ、地道に変わる。車が横を走るたびに、すごい砂ぼこりが舞い、目があけられない程だ。40分程走った所で休憩。

ここで根北峠頂上まで班別フリーか全体フリーにするかで、全体CLの穂刈さんや他の2年がワイワイ。結局、全体フリーという事で、まず、夜の必殺案内人こと池田氏、続いて小生、大畑君の順に飛び出す。3人とも明らかに、トップを狙っている。舗装になったり地道になったりのアップダウンの道を、闘争本能ムキ出しにして走った。力をふりしぼってペダルを踏んで、さあ、これからキツイぞと思っていると意外とあっけなく終わってしまった。1位私メ、2位穂刈氏、3位多分武藤氏、頂上で昼メシ、休憩の後、斜里まで下る。斜里駅で集合している時、同志社の3年大森氏に偶然にお会いする。

高田Aさんがしきりになつかしがって話している。過ぎ去ってしまった青春にその思いをはせているのかしら。2人を眺めながら、パンを4ケ食べた。今日のキャンプ予定地、涛沸湖のほとりの浜小清水原生花園にはキャンプができるような所はないとの事で、急拠予定変更、3年生が役場にかけ合って、斜里から10キロ程離れた清里小学校にキャンプをする事になり移動。テントを張っていると、朝から様子のおかしかった空が、ついに泣き出してしまった。あわててテントを自転車置き場に移す。そうこうしていると、清里小の校長(教頭?)らしき人が来て、体育館を使ったらどうかと勧めて下さった。結局、合宿という事もあり、雨もしのげそうだったので辞退した。9時になることには雨も全く止んでしまった。

8月6日 清里 – 野上峠 – 摩周湖 – 屈斜路湖畔

今日は、野上峠、摩周湖・屈斜路湖のコース。A班にとっては、北海道合宿で初めて観光地らしき所に行く事となる。朝食の時、近所の家から、カレイの干物の差し入れあり。8時20分、1・2・3班の順に出発。野上峠に向かう。9時20分、全舗装の野上峠を越えたあと、硫黄のにおいが漂う川湯へ一気に下る。川湯駅で休憩の本日のメインイベント摩周湖への上りで、全体フリーランのために集合していると、慶応のサインリングクラブが少し先の方にいるとのこと、なぜか、がぜん殺気だつ。勝負!である(といっても慶応は全くそんな事は知らないが。)

フリーラン開始の声と同時にフッとスタート。ハイピッチで慶応を追う。だんだんペダルが重くなり、ドシドシギヤを落とすころ、やっと慶応の最後尾に追いつき、3人ぬいたところで第1展望台に着く。フリーランの結果、WCCは圧勝(勝手にしかけたのではあったが。)1位高橋氏、2位緑川氏、3位石橋氏という、我がWCCが世界に誇る3キチガイが占めたのでした。展望台から眺める湖は、前日に来たB班の臭気(秒読みで屁をこく人もいるが)のためか、霧が全くかかっておらず、神秘的な景色が一眺のもとに見渡すことができた。昼メシ休憩をとり、チラノザウルスではなく、クッシーの出るという今日のキャンプ場予定地、屈斜路湖畔に向け、霧の出て来た摩周湖を後にした。和琴半島にあるキャンプ場はたいへん混んでいて、テントを張ろうにも、あき地が少なく、しかたなしにゴミ捨て場の横にテントを張る。

ふと早稲田パレスが懐かしく想い出された。このキャンプ場の近くに露天風呂があるということで、パンク次郎君と出かけてみた。風呂には誰もいなかった。湯が少し熱くて、日焼けした体に沙みたが厚岸以来の風呂でもあり、非常に気持ちがよかった。髪の毛を湯ブネの中で洗ったり、ドジ丸芳原が石けんを落としてしまったために湯はどんより濁ってしまい、あたかも牛乳風呂の様になってしまった後から入った人は、いい温泉だったと絶賛していたようだが、夕食後、湖をながめながら、誰かが(別に杉本Cとは言うつもりは全くない。)湖面に浮かぶボートをクッシーだと騒いでいた。9時、ゴミのにおいをかぎながら、シュラフにもぐりこむ。

8月7日 屈斜路湖畔 – 双岳台 – 阿寒湖畔

今日は屈斜路湖 – 双岳台 – 阿寒湖のコースであり、名目上休息日となっている。また小生が合宿に入って初めてCLを務める日だ。前日のコースを弟子屈(○○○さんテシクツではなく、テシカガと読むのだよ。)までもどり、それから双岳台へのコースはわかりやすい道だということで、少し安心する。2・3・1班の順で出発、なるべく前の班を見失わない様に走る。双岳台の麓でフリーランとなる。なぜか2年は全員なかなか出発しようとしない。どうも1年をゴボウ抜きにしようという狙いらしい。そうはどっこいイカサシの…。

しかし、このフリーランは始めからとばしすぎたのがたたって、終始バテバテ。やっとのことで頂上に着くと、そこには緑川氏、大上氏に交って、なな、なんとあのプレ合宿の悲惨児の片ワレ奥山君が立っているではないか。奥山君、よく頑張ったのねんのねん!彼を擁する2班は、今にも胴上げをせんばかりの喜びよう。特に最近一見メキメキと、その実あたかも重症患者が最後の命の灯をパッと燃焼させるが如く、調子をあげている。佐々木氏などは、成長した我が子を眺めるようにうるんだ目つきで奥山君を見ておりました。

ほぼ全員がそろったのに、高田A・B両氏、芳原君、萩原氏がなかなか上って来ない。だんだん心配になって来た頃、萩原氏が上って来た。氏によると、1班の御荷物芳原君が、ディレラーをブチ壊し、高田A・B両氏と萩原氏でディレラーを交換していたが、先に萩原氏だけが上って来たとのこと。全員が3人を待っていると、だれか登って来た。それを見つけた佐々木さんが「オイ、みんな石投げろ!」ところが、それは芳原君ではなく、どこかのサイクリスト。黄色い服を着た見も知らぬ集団に石を投げられたその人、休憩も取らずに1目散に逃げてしまった。鳴呼、部のメンボク丸つぶれ。

なかなか3人とも来ないので、2班、3班には先に行ってもらう。1時間程して、やっと3人が登って来た。どうやら芳原君のチェーンホイールも少しまがっているらしい。下で修理をしている時、高田B氏が、道路工事の人に「峠まであとどのくらいですか?」と聞いたところ、おじさん曰く、そうやなァー、峠まではずっと登りやが、峠すぎたらあとはずっと下っとる。」

3人が休憩を取った後、阿寒湖へと下って行く。阿寒キャンプ場に到着し、テントを張り終わった所で、5時半までのフリータイムとなる。久し振りに町に出て、茶店に入ったり、アイヌ踊りを見たり土産を買ったりする。どの店にも決まって、鮭をくわえた久保氏が置いてあった。久保さんて以外と高いのネ。みんなそれぞれ思い思いの人へ土産を買ったようだ。そういう私メも…。

8月8日 阿寒湖畔 – 班別フリー – 置戸

朝、目を覚まし、テントからはい出すと、例のEテンの池田さんや高橋さんたちが、テントのスソをめくりあげたそばで寒そうに足踏みしている。2時頃から5時頃まで降った雨のせいでEテンの中には水が流れ、その上、寝ている所に酔っぱらいが倒れ込んで来てテントを倒した上、物好きにも池田さんにのしかかってきたのだ。泣きっ面に蜂とは、このことである。

さて、今日は班別ランの日。1、2班は名目上、全舗装の釧北 – 津別 – 置戸のコース、3班は釧北 – 本岐 – 置戸のコースと決定。我が1班はCL深井さんのもとにファーストランを決行。最初からシャカリキにとばす。途中釧北峠の登りでフリーランをやっている2班を追い抜く。この峠、あっと言う間に登りが終わり、その割に下りがやたらと長いという、うれしい峠で、ますます、スピードに拍車がかかる。このころから前を行く深井さんと佐藤君におくれ出す。どうもファーストランは苦手だ。津別の町をぬけ、上常呂(ところ)へ行く途中で舗装が切れた。それに加えて気の遠くなるような勾配の坂が控えていた。8段に落とし、ヒクヒク言いながら登る。頂上で休憩。なんともはや、疲れた。下りの途中で、大上さんと芳原君がメカトラ。売店の前で休みながら待つ。この店のアイスを買ったところ、メチャクチャにアタリマークが出て来て、1本で3本程あたった。

あまりバカあたりするので最後には、店のおばさん、いやな顔をして、会社に電話していた。その後、またハイペースで上ところを経て、置戸町には12時半頃に着く。計算してみると、時速32キロというキチガイペースだった。駅で昼メシを食べ、ぶらぶらしていると2班が到着。このころから雨がポツポツあたり出し、やがて本降りになってきた。雨がいちばんひどくなるころに3班到着。まさしく濡れねずみ!。この雨では、テントは張れそうになく、役場に問い合わせた結果、置戸公民館に御世話になることになり、外食となった。近くの食堂に入り、何げなくTVを見ていたら、偶然にも穂刈さんの生家が映り、父君の声が流れて来たのである。穂刈さんも、北海道に来て初めて聞いたような小さな町で自分の家を見ようとは、まさに夢にも思わぬ事だったに違いない。日本て広いようで、狭いなぁとつくづく感じたことでした。それにしてもよく放送コードにひっかからなかったですね。その夜は、久し振りに畳の上でぐっすり寝ることができた。

8月9日 置戸 – 温根湯峠 – 石北峠 – 層雲峡

今朝は全員がぐっすり寝こんでしまっていて、あやうく寝坊するところだった。ついに今日は、A・Bが層雲峡で合流する日だ。

7時35分、家庭の都合で、今日の夕方帰郷される本原さんを全体CLとし、1・2・3班の順で出発!と思ったら、芳原君ではなく、大上さんが力強くパンク。仕方なく、佐々木さんが全体CLとなり、先に出発。1班は、その後、道を間違ってしまい、温根湯峠のフリーランには参加できず、話によると、1位は佐々木さんで、昨年の早同以来の快挙に気も狂わんばかりの喜びようであったそうな。

結局、1班はメカトラやその他で随分と他班と離れてしまったが、2つ目のフリーランである石北峠越えには間に合うことができた。この峠では、小生、奥山君と醜いデットヒートを演じ、彼のメカトラに乗じて、3位入賞をモノにしたのでありました。可可。1位高橋さん、2位石橋さん、3位私メでありました。ここで昼メシを取っていると、反対側の道から4年生の酒井さんが登って来られて、層雲峡まで同行されることになった。いよいよ両合流地点の層雲峡キャンプ場まで下っていく。

川に沿ったゆるやかな坂道を目いっぱいとばしていくと、だんだん両側の崖が切り立ったような風景となりました。途中でまた雨が降り出し、霧も少しかかってきたようだ。雨で濡れたり下り道を今度は少しペースダウンして走る。反対側を観光客たちが、濡れながらミニサイクルで登って行く。ごくろうさんなことで。そうして、3時頃やっと層雲峡国営キャンプ場入口にたどり着いた。

B班 理工学部2年 芥川

B班 -芥川

8月4日 厚岸 – 弟子屈町 – 砂湯

北国の朝は雲多く、露冷たし。さばの水煮で始まりし一日なり。

本日合宿2日目にしてA・B班分離の日なり。A・B班に別れし面々、互いに健闘と失敗を祈りつつ、別れを惜しみ、あるいは喜びながら子野目公園を後にす。

厚岸を離れ、国道33号線に入れば、ここはやはり北海道なり。果しなき直線舗装道路に、見渡す限り緑の平原。牛馬怠惰に草を食らう。快適なる舗装といえども油断はならず。我が5班の班長は小林B氏なり。氏、単調な道路に飽き、パンクす。班員に休息時間を与える意図なれども、皆、全く意に介せずただ冷ややかなる笑いを浮べるのみ。吉田氏がシャッターをきる中、タイヤチューブとたわむる。標茶町から弟子屈町までも同じような道にて、ゆるやかなアップダウンが続く。ただこの道、うらめしきは風の強さなり。遮蔽物がない故、たいそうくたびれる。我らが5班、本日は買い出しなり。弟子屈町にてお買い物を楽しむ。この町にて広島大CCの部員男女数名を見かける。遠くからチラリと見るに、可愛ゆき女子部員あり。100グラム70円のラム、その他を買い入れ、皆の尻を追う。

砂湯へ。この時、10キログラムの米を吉田氏が持つはめとなる。何たる下級生思い。深く反省しつつ字を進める。砂湯のキャンプ場に向いし途中、屈斜路湖沿いの道路にて慶応大学CCの1行とすれ違う。先頭は美しき女性なり。後日聞くに、慶応某女子が負傷したとか。骨を折ると痛い故、事故には注意されたし。

地元のキャンパーで埋まりし砂湯は、賑かな所なり。夕食はジンギスカンならぬ野菜肉炒めにして、割合人気を博す。食事の後、各々自由時間を楽しむ。我、ふかして揚げたるじゃがいもを食らう。あたたかく、うまき食い物なり。

砂湯は湖畔のキャンプ場にして湖あり。すると貸しボートなるものもあり。さらに望遠鏡もあり。その望遠鏡を覗きし中学生程の男女、いやらしき声をあげて騒ぐ。湖の沖のボート上のカップルを発見し、観察しつつ発情したらし。話に拠れば、食後1部の部員数名、他のキャンパーに本物のジンギスカンを振舞われる。我、その場におらずして定かでは非ず。思うに皆、人が肉を焼きし所を、物欲しげな目つきにて凝視す。肉を焼きし人、一瞬殺気を感ず。心中、恐怖におののきつも、笑いをたたえ肉を振舞い、危機を脱す。賢明な人なり。WCCの面々、腕力に賭けても肉を強奪する意図明らかなり。肉を奪いし部員、我には「ごちそうされた」と言う。

8月5日 砂湯 – 摩周湖 – 阿寒湖

今日も朝は曇りにて寒し。風邪をひく。朝めしはワカメの味曽汁に、さばのかば焼きなり。この日はB班のハイライトにて、加えて初のCLと言う事もあり少々緊張す。

朝食を終えゴチャゴチャしていると、赤きウィンドブレーカーに身を包みしサイクリスト1名現わる。我らが1年の雄、加藤なり。彼、夜中に釧路を発ち、走り詰めで追いついたと言う。加藤を4班に迎え入れ、摩周湖へと向かう。6・4・5班の順で出発。北海道特有の直登が続く。前方が遠く見えし登りもだるきものなり。3・4キロも直線が続きし後、カーブが現われ始める。カーブのふくれている所にて、ペダルを踏みつつ左方に屈斜路湖を臨む。

煙をはく岩肌も壮大なり。さすがの加藤も疲れているらしく遅れ気味になり、5班と4班との間隔が詰まる。早い話が、我と田中氏との間隔がつまると言う事なり。田中氏はWCCの星飛雄馬ならぬ星屁摩の名を、欲しいままにする人物なり。我、田中氏の後方から近づきつつ、危機感をひしひしと感ずるが時すでに遅く。氏、サドルからケツをもちあげるや屁をこくこと一瞬なり。怪音と共に臭気漂い、我ペダルを踏む足に力入らず。しかるに加藤、かなりバテ気味にて、どうしても田中氏に近づく。再度ガス弾を食らいし事は火を見るより明らかなり。氏と虚々実々のかけひきをしながら、摩周湖第3展望台に到着す。10時前なり。鳴呼、これぞ霧の摩周湖なり。湖面あくまで清く、浮かぶ小島の静かなるたたずまい。絶品なり。我ら普段の行ない良ければガスかからず、神秘の湖面、我らが眼下にその姿を横たえる。

第3展望台での眺めを堪能した後、弟子屈へ下る。カーブが大きく、実に快適にしてブレーキは不要とさえ思わるる。下りきりし所にて皆を待つ。班の体勢を整えんとしつつも小林B氏の姿現れず。

しばらくして下りて来しサイクリストに消息を尋ぬれば、「上でパンクを修理中なり」との返事。我ら、アイスクリームなどをなめつつ氏を待つ。付加すれば、この道も勿論、舗装なり。弟子屈町にて食事をとり阿寒湖へ。単調な直線道路が続きし後、登りが現れる。声をやたら出しつつ我らWCC登り行く。前方より女性を含むサイクリスト達あり。「女じゃ、女じゃ。」我が男組の声なり。双岳台で小休止の後、阿寒湖畔まで一気に下る。予定よりかなり早く到着せり。キャンプ場の受付にはアルバイトの女性1名。受付嬢、まきを取りし時、Gパンより背中の肌をちらつかせ、我らを誘惑せんとす。然るに我ら意思堅固にして女の色仕掛けなどにはまいらず。小林B氏のみが「あの娘、我に気あり」と張りきる。

8月6日 阿寒湖 – 網走湖

前日より天気さえずして、我も風邪気味なり。阿寒湖より釧北峠までは楽な登りにして、皆喜ぶ。登りながら吉田氏、タイツが下がるのを気にする。峠に着きし時、洗濯バサミを用いてタイツと上着をはさみ、タイツ止めとす。みじめ、この峠、登り短く下り長き、非常に楽しき行程なり。肌寒き風をきり、ゆるいカーブの豪快なダウンヒルを満喫す。この下り、舗装路なれど、小林B氏パンクせず珍しき事なり。メモにはこの日、岩田のスポーク折れ、神塚の転倒などと記してあれど、どこでやったかわからず。詳細は省く。

さて本日の宿泊地、予定より6キロ程手前の場所に決まる。落ち着いた所なり。水着を着ると美事なるプロポーションの少女ありて、皆の視線奪う。キャンプ場には、中学生が何人か男女で遊びに来ている。彼ら、我らの包丁を借りて、カレーライスを作る。皆、青い果実と戯れんとすれども、あまり相手にされず。食当は我が5班也。献立はチャーハンにて奇々怪々な様子を呈す。たまねぎを刻みつつ我と深津氏いわく、「卵を入れたし。カニなどあると最高なり。」然るに、ヒョンな事よりカニが現実のものとなる。隣のおっサンが毛ガニを差し入れて呉れた。ありがたき幸せ。本日のスープの実ができた。流し場には、カニの身を我こそがむかんと、部員が集まる。スープに入りし量と、途中で食われた量とどちらが多いかは定かでなし。

聞けば吉田氏、明日合宿を離れ帰ると言う。それならば最後の晩にて、吉田氏にごちそうをしようと言う意見あり。皆で金を出し合いスイカを買う、と言うのは全く逆の話にて、皆、吉田氏にスイカの差し入れを強要す。我ら強盗に一変す。吉田氏、しぶしぶサイフの口を開ける。食後のデザートは最高なり。ごちそうさまでした。

夜の暗闇の中の事にて、食いかけのスイカを落としつつも、洗って食べる者、2・3人に非ず。前後すれども、スイカの大小をめぐりて、醜き争いは・・・。

8月7日 網走湖 – キムアネップ崎

本日は休息日にして楽なはずのコースなり。網走湖畔を快適に飛ばす。観光旅行を兼ね、刑務所に立ち寄る。WCCの面々、ここの世話になる人、何人なりや。我以外の者、皆可能性大なり。刑務所をバックに記念撮映をす。久しぶりの地道を抜け、網走市街へいざ参上。駅前は我らがWCCの天下なり。初日より参加されたる吉田氏、この地にて皆と別るる。肩を組み、輪を作りて「紺碧の空」を網走の空にとどろかす。中央には吉田氏、1人立てり。ああ感激の涙、涙、涙。吉田氏、宙に舞う。既に氏からはスイカを奪いし後にて、皆心おきなく氏と別れる。吉田氏と入れかわりに内村氏登場す。デモンタブルの華麗なるデビューなり。

吉田氏と別れし後、かなりの自由時間を得、各自、網走の街に散る。散るといえども、狭き街にて、WCCの美しきユニホーム、いや目につく。我、何人かと連れ立ちて1軒の茶店の人となる。残念ながら名を忘れる。店内は既にWCCの者が占めている。その他の客も旅行者らしき者が多し。店のおねえさんはなかなかたくましき人なり。印象よし。店には落書きノートありて、皆、好き勝手な事を書いている。仲々有名な店らしく、全国の人間が書いている様なり。ユニークな女性の文もありて良き暇つぶしとなる。茶店を出でし後。土産物屋のはしごに時間を費やす。

再び駅前に集合し、宿泊地キムアネップ崎へと向かう。どのような道であったか記憶になし。浜佐呂間より見し坂道が壁のごとく見えし事のみ頭に残る。5班は買い出しにて、他班より遅れてキムアネップ崎へ出発す。眼前の坂を登るには班員皆、気がのらず。地図に目をやれば1本のわき道あり。登りの手前より右折す。舗撚路にて、つい色気を出す。快適な平胆な道が、砂利だらけの地道へと一変す。顔面蒼白なるは、彼の小林B氏なり。

「キャイン。地道じゃ、どないしょ。」しかし、舗装路でしかパンクをしない氏の事にて、無事キャンプ場に到着す。マイカーで騒がしき所なり。四方には丘も林もなく、真平な所にて、晴れれば夜空が楽しみな所なり。はまなすが色をそえる。自転車より荷物をおろし、雑談を交わしている時、ふと或る人物が不在な事に気付く。吉川氏なり。聞けば、サブCLにて、5班を待ちて立ちん坊をしていると言う。小辻氏と2人、吉川氏を迎えに自転車に乗る。荷物の何もない自転車に乗るのも難しいものだと感ず。色々走りまわり、氏を見つける。3人で帰る途中、休息所の様な店に寄りベンチで一服す。可愛ゆき男の子ありて、我らと戯れる。

また食事の話に移る。この日の献立てはブタ汁なり。が、ふとした事より隣の教育委員会のお方より、ジンギスカンの材料をしこたま頂く。この材料が手に入りし時より、上級生の今晩の作戦が決定す。惨めなるは1年生なり。ブタ汁を豚の如く腹に詰め込みし後、否、詰め込まれし後、ジンギスカンに挑戦するも既に胃は満員御礼にして、何を食いたるかわからず。しかもこの時、まわりは暗闇にて食器の内身はかいもく見当つかず。夜の事にて花火を打ち上げる者あり。線香花火ならばまだ愛嬌あるも、生意気にもロケット花火がミサイルの如く、我らに向かいて飛び交いて、しばしば恐しき目に会う。本日より参加の内村氏、河内のオッサンよろしく活躍す。迫力満点にして氏の怖さを再認識す。そんな時でも常に胃が張りて苦しく、トイレに通いし数、数えきれず。

8月8月 キムアネップ崎 – 丸瀬布町

本日は班別ランの日にて、キムアネップ崎より遠軽まで、班別のコースをとる。5班は精鋭ぞろいにて武勇峠・旭峠の2つの峠を征服すべくハードなコースを選択す。自ら苦しみを求める、さすが早稲田マン。武勇峠に向かいし途中、初のCLをした鈴木が道をまちがう。落ち着いて地図を読もうぞ。武勇峠は地道の峠なり。北海道にて舗装路に走り馴れたこの足にとって、小さき傾斜にもかかわらずシンドイ道なり。さすがにこの時は汗とほこりに塗れる。鳴呼、美しき男達。不思議な事に小林B氏、ノーパンク。武勇峠から栄町を得、旭峠へ。ここに舗装路にして、傾斜もゆるし。皆、重いギアのまま、ぐいぐい踏み込む。頂上近くで班の列が乱れ、フリーランの様相を呈す。

清水氏、ヒゲをそりて神通力を失ったか、かなりバテた様子。てっぺんのトンネルの所で4班の連中が我々を待っておる。道に大の字になりて記念撮影したとの事。少し会話を交した後先に下っていく。5班もここで小休止をとり、下る。快適な、あくまでも快適な下り。の、はずであったがケチがつく。下っている途中でチェーンがはずれる。これが今後のケチのつき始めなり。下りきりし所で背中をアブにさされる。痛し。まだ何か起こりそうな予感が頭をかすめる。

遠軽で4・5・6班合流。ちょうどここに、石沢氏と山村氏が到着自転車を組む。雨男参上。アイスクリームのくじに当ってもう1本食ったのだが、当ったのはくじだけに非ず。悪い予感も当る。出発の時になりて雨降る。かなり激しい。しかたなく出発す。遠軽の街を出たところでトラブル、パンク。惨め。ガラスを踏みし前輪は見事につぶれる。小林氏らといたぶり会いつつ、県命に修理す。雨中のパンクもなかなか情緒豊かなり。皆にも1度勧める。

雨の中を走る。丸瀬布の駅に逃げ込む。今後のコースを3年生が検討す。丸瀬布の駅長さん曰く、「丸瀬布にて風邪をひかれるは、不名誉な事なり」と。ストーブをたいてくれる。皆喜ぶ。感謝。結局この日は丸瀬布泊まりにて、食事は公民館、寝ぐらは武道館と決定す。公民館にてマーボー豆腐をつくる。合宿にもかかわらずガス釜で華麗に飯をたく。

8月9日 丸瀬布町 – 層雲峡

朝食は自炊する事かなわずして、パンと牛乳になる。然るに、前日の石沢氏の粋な計らいにて、デザートにメロンが添えられる。幸い雨も上がる。本日はA班と合流すべく層雲峡へ向う。昨日の宿泊予定地、白滝村を通り、北見峠へ。舗装路のカーブ多き峠にして登り易し。登りし時はつらくとも、原稿には楽勝なりと記す。石沢氏曰く「この峠、心の準備いらず」太陽が照りつけ、アスファルトが溶ける。ここでも小林B氏のタイヤ、パンクす。

北見峠を下りて上川町に入る。昨日の雨が信じられぬ程の上天気の、食事をとりし後、層雲峡へ向う。駅前では、小辻氏の虎の子をはたいて買いしグラサンを割り、涙に暮れる一幕もあり。バスに乗りたるアンアン、ノンノ族の声援を皆自分だけの声援と信じつつ、ペダルをこぐ。ゆるやかな登りなり。途中で雨具をつけし2人のサイクリストあり。層雲峡は雨か。しばらくすると雨粒落ちる。さらに進むと本格的な降りとなる。雨具をつけ走る。山村氏万歳!!!!

層雲峡の国設キャンプ場にてA班と合流。汚なし顔が我らを待ちうける。

A,B班 文学部3年 今井

A.B班 – 今井

8月10日 層雲峡 – 旭川

久々に、A・B両が合流した。前日からの雨がこの日も続いた雨が強いため、ハイライトのこの日は、コースを変更することになり、旭川方面へと進むことになった。

この日、出発したキャンプ場は、狭くて、しかも、国道からは相当上にあった。ここの管理人は、越智さんという人で、僕と緑川と貴船の3人で、春に日光へプライベートに行った時出会ったサイクリストで、すぐに打ち解けて、酒を飲み、歌ったりした仲で、日本1周をする途中だと、その時聞いていて、北海道でひよっとすると再会できるのではないかと話していたのだが、まさか本当になるとは思わずびっくりした。厳しい人で、キャンプについても、細かい点まで口うるさく注意をうながす様な所のある人であったが、1人でサイクルキャンピングで日本1周するともなると、心がけが違うと思った。

2日連続の雨で、疲れている者が多かったが、ハイライトが駄目になって、むしろガッカリする声が多く聞かれた。出発してからも小雨が降り続き、路上にも水たまりが所々できている。中愛別で、買い食い有りの休憩をとった後、再出発して数分した時、僕の班の一員が転倒してけがをした。僕は、コース・リーダーをしていて、特別スピードは出していなかったし、むしろ、ゆっくりしたペースで走っていたのだが、段差があり、しかも、雨天時という悪条件ということはあったのだけれど、事故の一因というのは、雨が降っているということで、雨に気を取られて無意識に走っていたということがあると思う。

道路の中央まで投げ出されたにもかかわらず、最悪の事態は避けられたのだが、確かに安全走行とか、車間距離などと聞かされてもピンと来なかったことが多かったが、この事故をまのあたりにして、現実問題として原因を考え、反省して心に刻みつけるべきだと痛感した。また、雨の日でメガネがくもったためだという話もあったが、そういう時、あまりひどいなら班全体でストップして、ふくなりして再びスタートすべきで、自分1人のために雨の中、班全体がストップするのは気がひけると考えるのは、止すべきだろう。何か異常や障害が生じた時、班なら班単位でストップすることを、もう少し気軽に出来る様な雰囲気を作るべきだろう。

事故の後、肩が凝る程運転は慎重になり、その日は結局、旭川の市内の公園のキャンプ場で泊ることとなった。テントを一時乾燥させられる位、天気は回復したのに、夕食の仕度の途中で又しても雨が降る。晩、設置してあるキャンプ場の大テントの中で、各学年ごとに反省会が行なわれて、活発に話し合われた。

北海道の街並は、開拓時代の名残りで、美しい碁盤目状の所が殆んどの様だ。国道30号線で旭川に入る時も15丁目あたりから始まって、除々に数字が小さくなってゆき、市街は9条通りから始まっている。「はじめに道ありき」という感じである。

8月11日 旭川 – 深川 – 滝川

きのうの事故もあって、今日は余り行程が長くなく、50キロぐらいの道のりだった。旭川を出てしばらくした所に神居古潭という景勝があって、石狩川の上流に当たるその川に面した樹々の生い茂った丘陵の緑は、ちょうど若葉のそれの様で素晴しかった。

深川で休憩をとった。合宿中、恐るべき食欲があって、朝食と昼食の間になんとパンを3個も食べて胸やけになったりした。

深川から20キロぐらいで滝川に到着する。国道12号線を走ったのだが、起伏の全くない1直線の道がずっと続いて、流石に北海道だなあと思ったりした。

昼頃、滝川に着いて駅前の飲食店に入った。久々にテレビをみた。合宿中は、活字とか映像とかいう文化的なものは全く欠けた生活をしている上に、変な隠語みたいなものしかしゃべらないため表現力が貧困になって、恐るべき原始人の集団という観を呈していた。

飲食店の客は炭鉱の話をしていた。そういえば、所々に国の予算による採鉱の再開を求める立て看板も目についた。北海道と、かつての日本の工業を支える動力源となっていた「黒いダイヤ」も、時勢の移り替りと共に今は石油にとって替られ、長らく生活の拠り所としてきた人々にとっては、炭鉱再開は悲願なのだろう。屈強そうな中年の男の人が、かつての友人のことだろうか、事故で未だに見つからないがもう無理ではないかと、昼間からコップ酒をあおる様に飲んで、うつむき加減にぼそぼそとしゃべっているのを聞いていると、そういった惨劇の舞台ともなり得る鉱山に対して固執するのが不思議にも思われてはくるのだが、たくましく働いて、それに命を賭してきた男の、唯一の心の故郷だとも言えるのだろうか。

その飲食店でも、そうだったが、北海道は余りなまりというものがない。もともと開拓民として、本州や四国、九州などから故郷の違う人々が混然と入植してきたのだから、それらの人々の共通した部分だけが残ったのだろうか。そして、僕なども2回ほど「本土」から来たのですか、と尋ねられたことがあった。その「本土」という言葉の中に、一種の哀調を帯びた羨望とも思われる響きを感じたのは、僕だけではないだろう。特になまりがないだけに、余計に、言葉の調子、音色に、この地方の人々の気持ちが感ぜられた。

ここの飲食店の、サラダに使ってあったじゃがいもが大変美味しかった。牛乳も合宿中、市販のものだったが、たくさん飲んだ。やはり、こくがあって、うまかった。

この日も、夕方位から雨となったが、風呂へ入って気分がすっきりとした。けれど、僕達の行く先々の風呂屋はびっくりしただろう何しろ、大挙押し寄せて行って、みんながみんな、むくつけき野郎どもばかりなのだから。合宿中、1番ゆったりとした気持ちの日だった。

8月12日 滝川 – 岩見沢 – 栗山

今日は、昨晩の雨も上って、出発して、岩見沢の途中までは、(美唄で休憩後雨が降ってきた)まずまずの天気だった。しかし、出発の時から、もうずっと続いた雨に、半分やけ気味に、どうでもなれと思いながらペタルを進めていた。シュラフがびしょびしょになっている者もいたし、雨でテントの重さは相当増えていただろう。岩見沢に近づくにつれて、雨足はしげくなって、おまけに雷まで鳴り始めて、じゃぁじゃぁという音を立てて雨が降ってきた。雨が降っても事故のことが心配なので、みんな慎重に走っていた。滝川から、ずっと約30キロほど1直線の道が続いていた。

雨が止んでから栗山町の方へ向った。雨で体は冷えるし、風は強く向かい側から吹いてくるし、ひどく疲れた。その日は、結局、栗山町の体育館に泊めてもらうことになった。屋根があるということが、こんなに素晴しいことだとは思わなかった。この合宿では、テントが余りにも粗末なのではないか、という点が問題となったが、できれば除々に改善して、なるべく快適にキャンピングができる様になればいいだろう。合宿中、B班の場合、雨で丸瀬布で雨宿りした時、駅員の人が親切にストーブを入れてくれたり、公民館のお世話になったりして、随分と迷惑やお世話をかけてしまった。どこへ行っても、土地の人はとても人なつっこく親切だった。

栗山町はちょうど祭りの日だった。特別に夕食は外食となって、みんな2品ぐらいずつ食べていた。体育館は大変立派な造りで、久しぶりにミーティングもゆったりとできた。雨で多少めげていた気分も活気をとりもどして、明日こそ晴れてくれと祈りながら眠った。

8月13日 栗山 – 長沼 – 広島 – 千歳 – 支笏湖畔

天に意志が通じたのか、この日は午前中から除々に天気は回復してきた。久し振りに夏らしい青空がのぞいて、白い雲が空に浮かび、千歳空港から飛び立つ戦闘機が時折り2・3機ずつ編隊を組んで、ジェット音を残して去ってゆく。北方領土返還のスローガンも見うけられ、ソ連の船舶や戦闘機がうろついているというのは、報道によっては伝えられてはいたが、現実として頻繁にスクランブル発進するジェット機が、それを雄弁に語っている様であった。ちょうど行程の途中に当った最沼も、ナイキ訴訟で有名になった所で、なおのこと、そんなことを考えたのかもしれなかった。

雨が上がった時、美しい虹が見られた。そして、千歳へ向かう途中、広島駅に休憩で立ち寄ったが、札幌のベッドタウンとして脚光をあびているとかで、実にモダンな新幹線の駅という感じを受けた。千歳までは道は広くはなかったが、車は通らないし、青空の下、初めてサイクリング日和と言える様な天気になった。牧場には牛の寝そべった絵の入った○○牧場という肩板があって牛たちはゆったりと牧草をはみ、我関せずという感じで眼だけを動かして僕達の後を追っている。

千歳駅というのは、空港の方が有名で、整備されているせいか、通りや町並みと不飽り合いな位、小さいものだった。暑かったのでアイスクリームなんかを食べて、夏の北海道のすがすがしい風と日ざしの中で、支笏湖へ向けてゆるやかな登り通をペタルをこいでゆく。支笏湖へ至るまでがまた良かった。国有林とかで、原生林が鬱々と広がって、木もれ陽と、葉を美しく透かして見せる陽光の美しさは信じ難いくらいで、小川のせせらぎも光と調和していた。

支笏湖は、周囲に、恵庭岳、風不死岳、紋別岳などの山をひかえて予想外に大きくて、透明度も高いということだった。夕陽がこの支笏湖の湖面に反映し、恵庭岳の方向へ沈んでゆく風景は、ジーンとくるものがあり、ここが最後のキャンプ地であることを考えると、土壇場にきて素晴しい天気に恵まれた合宿中で1番楽しい一日だった。晩飯も、すき焼きだったか、大変うまかったことを覚えている。合宿も余すところ一日だけとなり、初めは長い長いと思っていたのに妙に短かくも想えたし、さまざまのことを考えながら、久しぶりに、ゆるやかな登りを上ったせいか、疲れてしまって眠り込んだ。

8月14日 支笏湖畔(モラップ) – 幌美内 – 真駒内 – 札幌

前日にひき続き好天にめぐまれた。支笏湖の周囲を幌美内まで走ったが、湖水が透明で、ずっと底まで見られた。幌美内からは登りが相当きつくて、やっとのことで登りつめると、あとはアップダウンの感じで、小さな峠が2つ3つあった。何と言っても、この日が合宿の中で最もきつい日だったが、今日(夜?)は札幌かと思えば、何のそのという感じだったのだろう。ギアをフルに活用して登り切った。貴船なんかはトップのままガンガン登っていた。

真駒内からは下りを楽しんで、それから札幌市内へ入った。札幌市は随分と大きく、市内は車の混雑と信号がやたら多いのに驚いた。札幌市内もまた碁盤状の街並みが美しかった。駅前で、テント輸送のための梱包をやったり、旅館探しをしたりして、校歌を高唱して、旅館(名前は確かホテルとついていたが)に入って久々に風呂へ入った。ここの風呂は、展望風呂の様にガラス張りで、なかなか良かった。ふとんの中で今夜は寝れると思ったのも柄の間、その前にコンパがあったのである。外でカツ丼を食べて、それから北大を見に行って、ミーティングを終えて、その後がコンパだった。ミーティングの中で、今年で合宿が多分最後となる3年生の感慨ひとしおのことばを聞いて、今は理解できないが、きっとそんな風に思うことが自分にも訪れるのかと思うと、3年生でクラブの中で多く自分を創ってきた人達にとっては、感ずる所のどんなに大きいことかと思った。

少ししんみりしたムードのミーティングの後、しばらくしてコンパが始まった。最初は行儀よく?飲んでいたが、例年の如く狂宴が始まった。それは、男だけのクラブの悲しい性か、1年生が犠牲者となるはずなのに、3年生の某さんが、多分、初の犠牲者だった。これで、油に燃え移った火の如く、1年生が血祭りにあった。ところが、因果はめぐる糸車という感じで、ついに、我身の危機を覚えた僕は、部屋で眠ることにした。その果てしもなく続く泥沼の狂宴を不幸にしてその後を見届けなかった僕は、恒例の夜の街へ繰り出す方にも参加せず、ひたすら惰眠を貧っていた。そして僕は、翌朝、前夜の疲れで眠りこけているみんなを尻目に、1人小樽へと向かった。けれど、僕が出発しようとしていた4時頃にも、なぜか部屋のフトンの中が空っぽなのが幾つかあったのは、如何なる理由からだったのだろう。

何はともあれ合宿を終えて、フェリーの上で空白(腹ではない!)感が残った。やっぱり、まずい点はあっても、1つのことをやり遂げるのは気分のよいものだ。そして、この原稿も残り少なくなった今も、同様な気分に包まれている。終り

早慶合同ランに参加して – 法学部4年 久保

早慶合同ランに参加して

法学部4年 久保

今年度(昭和51年度)ひさしぶりに早慶合同ランが企画された。年度始めの頃から、高田氏、深津氏らを中心に企画局のメンバーらが、何度も三田へ足を向けたようである。小生などは、執行部の一員に加わっていながら、何の協力もできず、今さらながら深く反省している次第である。

さて、かっては陸の王者としてスポーツ史に、輝かしい足跡を残し、さん然と君臨していた慶応大学であるが、今は、その名残りをかすかに残しているにすぎない。その慶応大学と我が早稲田大学との対抗戦といえば、まず何と言っても、神宮球場を早稲田大学と慶応大学の学生でうずめつくす、あの東京6大学野球最終日の、早慶戦があげられるであろう。たぶん、両大学の学生でこの早慶戦を観戦したことのない者はないと言っても過言ではないだろうし、小生などは野球というスポーツ自体が好きであるためもあるが、この早慶戦には毎シーズン観戦に行っている。小生が早稲田大学に入学した(入学したと言うよりも入学できたと言うか、入学させていただいたと言った方が正しいのだが)、49年度の春の早慶戦の時などは同じクラスの連中と(この当時小生はまだ入部していなかった)球場で徹夜をしたほどであった。

余談ついでだが、この年の提燈行列を思い出すたびに、卒業するまでにもう1度優勝して、新宿の街でうまい酒を飲みたいと思うのだが、なかなかそうもいかないようである。さて、この野球の他にも、早慶レガッタ、早慶対抗サッカーなど、あらゆるスポーツにわたって熱戦が繰り広げられており、これらの対抗戦に参加した選手の中から、古今の名選手達が誕生している。そして、ここに再び、一時不幸にして中断を余儀無くされていた早慶合同サイクリングが企画されたのである。

さて、ラン自体であるが、初日の出発時、あいにくと雨に降られた。今年のランは、夏期合宿の半分近くが雨にあったのを最高にして、雨の中を走ることの多かった1年で、本当に、雨とは切っても切れない間柄になってしまった。想うに、5月初旬の新入生歓迎ランを初め、前述したとおり、夏の北海道合宿の時などは、後半全日程が雨にあい、5・6日間降り続けられたため、計画されていたコースからはずれて、層雲峡から旭川を抜けて札幌に出るという峠のない、我々早稲田大学サイクリングクラブとしては、かつてない不名誉なコースを選択せざるを得なかった程である。(ああ、雨や雨、この原稿を書いている時でさえ、あの雨の中を走る前の憂鬱さがよみがえってくるようである。)ただ、幸いにして、この時はこの雨も、出発の時だけで、走っているうちに雨もあがり、かなり和気藹藹としたムードで2日間を走ぬ通すことができたのだが…。

この早稲田大学サイクリングクラブ、慶応義塾大学サイクルツーリングクラブ合同ランも、例にもれず、冷たい秋の雨が、韮崎の駅前で我々を歓迎してくれていた。

ところで、これも雨のせいだろうが、最初出発前に発表された参加者とが大きく変更されたため、最初、5班あった班も出発時には4班になり、班のメンバーも、それと共に大きく変わってしまっていた。小生の場合を例にとれば、最初は国際部のミスターヤンを含め早稲田大学側4名、慶応義塾大学側2名だったのだが、出発した時には、早大側は小生の他に、教育学部3年の大上氏、同学部2年の野口氏の3名、慶大側は、経済学部3年の山下氏、法学部政治学科3年の岩瀬氏、同学部同学科2年の中村氏、そして山下氏の弟さんで某官立大学(うわさによると理科III類だそうであるが、)の4名になっていた。このラン程、参加者の変更が多かったランもなく、我々早大サイクリングクラブの執行部員一同、主催者である慶大の諸君に対して、申し訳なく思っている。

まあ、そんなことがあったのだが、一応出発するには出発できたそして、我々もコースリーダーの中村君を先頭に、雨の中を出発したのである。さて、コースはと書きたいのだが、この時も、例の冷たい秋の雨が降っていたために、計画されていた信州峠を越えることができず、ここに、強いて書く程のコースではなかったため、説明は省略する。しかし、信州峠にチャレンジできなかったのは、残念でたまらない。この峠は、2年前に、小生の代の連中はチャレンジしているのだが、小生は2年の時に入部したため、これに加わることはできなかった。そのため、同学年の連中から、この時の事を聴くたびに、チャレンジしてみたいと思っていた峠なのである。

この熱望していた峠を、雨のために断念せざるを得ないと聴かされた時の小生のくやしさたるや、他を絶するものがあった。かなり、話が、冗談めいてきたが、そう深く考えこまずに先を続けて読んでもらいたい。とにかく残念だったことは残念だったのである。ほんとうに残念だと思ったんです。信じて下さい。

ところで、もう1つ残念なことがあった。それは、期待していた慶応義塾大学サイクルツーリングクラブの女子部員が、参加してくれなかったことである。一説によれば、夏合宿の際、女子部員の中の1名がけがをして、1年間くらい休部せざるを得ないという状態だったということだが、小生としては、このランの期待がすべてこの女子部員の参加にあった(前述したこととかなり矛盾しているが深く御考えにならず先へ進まれたい)ために、非常に残念であった。ただ、コンパの会場でフィルムによる女子部員の活動を観せてもらったのだが、なかなかりっぱなものだった。なにがりっぱなのかはよくわからないが。

さて、この慶応義塾大学サイクルツーリングクラブとの合同ランによって得られたものの中で最たるものは、なんと言っても、同クラブとの交流が再会され、サイクリングを通じて、また新しい友を得ることができたことである。これを期に、関西の雄同志社大学との合同ラン同様、この早慶合同ランも、両クラブが存在する限り永続させ、絆を深くしていきたいものである。

同早交歓会に参加して – DCC 大津

同早交歓会に参加して

同志社大学サイクリングクラブ 大津

今年で13回目を迎えた同早交歓会は伊豆で開かれた。初めて伝統の交歓会に参加するため、胸中に希望や期待と不安を交錯させつつ伊東駅に降り立った。十分時間に間に合わせたのだが、どうやら最後に到着したらしい。いつもは集合時間ぎりぎりに来る人がみられるのに、どうしたことだろう。こんなところにも、この交歓会に対する両校部員の意気込みが感ぜられる。落ち着く暇もなく、少々アセリ気味で自転車を組み立てる。

WCCに顔見知りのいない私は不安定な存在だった。だが、伊豆の海を思わせる我が校のユニフォームと、ミカン(いや稲穂かな)のようなWCCのユニフォームが入り混じって、1年ぶりの再会に両校部員は騒がしくなっていくのであった。

定刻通り開会式が始まり、どうやら今年の交歓会も順調なスタートをきった。見渡したところ、WCCの参加者が圧倒的に多い。中には、外人の姿まであるではないか。丸太ん棒のような腕とショーツから電柱のような足をニョキニョキ出して、同早交歓会も国際的になったなあ、と誰れかがつぶやいた。開会式は意外にアッサリ片づいた。

班別に初日のゴールである伊東YHへ向かう。6Kの道のりは上り坂が大半でなかなか難コースだ。はやくも、メカトラを起こす人もいる。YHからは銭湯にあるような富士山を望むことが出来た。

我DCC夕食後の全体ミーティングは、両校部員のぎこちない感じを和らげた。役者ぞろいの我がDCCは自己紹介で先ず相手を圧倒する。とくに、T君は、WCCのU氏の一言によって、一躍トップスターのは座におどり出て、みんなの注目を集めるようになってしまった。両校歌でもってミーティングはお開きになった。

我が班にはJAN君がいるので、消燈後も、英会話の勉強に余念がなく、なかなか寝つかれない。

ウトウトしたかと思う間もなく、あの「起床」という忌まわしい声がかかる。ホンマにあの声は、地獄からの叫び声だ。ねむい目をこすりながら、トレーニングをする。起きがけの運動はかなり体を刺激する。なんとかトレーニングを終えて、YHへ戻ろうとする頃グランドを走っている人もいた。WCCのT君、来年はもっと早く起きようネ!

朝食は、なんと、パン食なのだ。いくら食っても、すぐに空腹感を覚える。パン食の「はかなさ」をみんな知っているだろう。でも、一応の満足感をもって、伊東YHを出発した。天気は朝から上々だ。道も快適なアップダウンである。我が班は俊足ぞろいなのか、すぐ前の班にベタッとはりついてしまう。とりわけ、下りの速さは抜群である。左に見える海には、大島がクッキリ見える。山の斜面に実っているミカンもキラキラ輝いて美しい。やっぱり、こんな日のサイクリングは気分がイイ。白田浜までの20Kの道のりは本当にアッケないほどだった。昼食目指して、白田浜から河津までの15Kも、海を間近かにながめつつ、ペダリングは全員快調だ。

河津駅からわずかに走ると、本日のメインイベントの天城峠の登りが始まった。相変わらず、我が班は全員好調で一向にそのペースは落ちない。前の班からは班員を激励し合うかけ声が聞こえて、こちらの励みにもなる。我が班も、だんだん、意気投合してきた。WCCの部員はあくまでトップで登りきるようだ。紅葉を見ながら高度を上げ続けていく。旧天城峠登り口からはフリーランとなる。

今まで楽して走ってきたツケが、いっきにまわってきて、必死にかついだり、恐る恐る乗ったりする。トンネルはなかなか見えない。途中、数人に抜かれる。抜いていく人もまばらになってくると、さすがに不安になってくる。地道にうんざりした頃、木立からザワメキが聞こえてきた。みんなに冷やかされながら、ヤットの思いで到着した。400mのトンネルは大分長く感ぜられた。人間の目の錯覚なのか、入口から出口はこぶし大の大きさに見えるが、いったんトンネルの中へ入ってしまうと、入口も出口も同じ大きさで変わらず、なかなか進んだような気がしない。暗闇におどおどしながらも、なんとかトンネルを脱出する。下りも、ランニングの練習だ。やっと旧道も終わり、舗装路を走れるようになる。ここから、湯ヶ島までは今までの苦労の分まで下りを堪能する。

翌日はスタッフの好意により地道を避けることが出来るようになる。修善寺まで狩野川に沿って下る。小休止のあと、戸田峠のダラダラした登りにチャレンジする。途中からU氏の「好意」によりランドナーに乗り移る。峠の頂上から戸田まではアッケないほど短い下りである。その下りの激しさに、ブレーキは泣いていた。戸田から土肥まで、思いもよらないほどの難コースであった。ただ昼飯を食いたい一心にペダルを踏むが、それも心なしか力がない。宇久須を経て松崎まで、かなり強い風にほんろうされながら進む。海にも波頭が白く目立っている。三余荘YHに着いたときは、身心共にバテバテだった。

最終日の6日も朝トレは欠かさない。よくもあんな場所を見つけたもんだ。トレマネの熱意には、頭の下がる思いである。前日までと、うってかわって、どんよりと雲が低くたれこめて、空はいまにも泣き出しそうな表情である。吹く風も膚寒い。でも、先輩達は「ヤット、同早らしく寒い思いが出来るぞ」と元気一杯である。三余荘から八木山まで班別ランが続く。八木山から、同早のビックイベントであるタイムトライアルが始まる。

いつも、レースのスタート付近には、ある種の独特の雰囲気が漂っている。それは、勝負のあやうさ・もろさ・説得力の稀薄さなどが、その場の祭りのような騒ぎの無内容と、その喧噪の影にひそんでいる勝負の威厳に呼応して、かもし出しているものかもしれない。スタートの瞬間、それまで永劫にわたっているように思われ、ふくらませてきた勝負の影は一気にしぼんでしまう。ただ、魂が抜け出てしまった体は、ある目的に向かって規則的な運動を始めるのであった。頭の中で描いていたドラマは、その瞬間、雲散霧消してしまうのである。気がついたとき、極度の緊張にも拘らず、体は思う通りの動きを示していた。はやくも、汗はハンドルからフロントフォークへとしたたり落ちる。鼓動も直接頭でなりひびく。全身から力を引き出そうとばかりに、もがくが、たいした効果はない。ひたすらペタルをより多く回そうとすが、気持ちだけがから回りするようである。登りがかなりきつくなってきて、アカンと思いながらカーブを曲がると、道は登りつめたところで、ストンと消えている。アアー蛇石峠の頂上だ。そこにはK氏N君の姿があった。

石廊崎付近の強風に脅かされて、下田に着くころは、かなりへばっていた。

その晩のコンパでは例年通り、WCCとDCCの部員が入り組んで放歌高吟し、来年の再会を誓うのであった。

伊豆感傷旅行 – 法学部2年 加藤

伊豆感傷旅行

法学部2年 加藤

ストーブの無い車内は、聊か寒かった。今、自分が伊豆に居るとは到底思えぬ程である。私は、いつものように、一見他の乗客から隔離されたような、扉の脇に位置する座席に、身体を預けていた。

日曜日の昼前の気だるさか、それともランを終えた安堵感からか、私は向かいの座席に足を投げ出して、我を忘れたかのようにぼんやりと外の景色を眺めている。私の背後からは、いかにも楽し気にはしゃぎ廻る子供達の黄色い声と、温泉帰りの老人達が方言混じりに語り合うもの静かな会話とが聞こえて来るだけであり、それとても、私にとって大して耳障りなものではなく、あの単調でもの憂げなレールの音と共に、私の黙想のBGMにうってつけの音楽でさえあった。

外では、また雨が降り出したようである。恐らくは、季節はずれの台風の影響であろうが、昨日までの好天に恵まれた同志社との交歓会とは、手の平を返した様な、天気の変わり様である。半ば眠っている私の脳裏に、その時、4日間のランの情景が蘇って来た。

●熱海駅の一角で、人目を避けて自転車を組み上げた私は、着替の衣類ではち切れそうなバッグを気に掛けながら、熱海の街を後にした。走り始めは、いつものように、店のショーウィンドーに映る我が身のライディングフォームを気に掛けながら、何か大きな期待に胸を弾ませているのである。いくらも走らないうちに、道は上りとなったが、急ぐ旅でもなし、私にとっては大した問題ではなかったそれよりも、問題なのは、まさに海の青さであった。紺碧の空と紺碧の海と、秋の日差しにまぶしそうに光り輝いていた。左手前方に見える島は初島だろうか、遊覧船が白い波をけたてて往き来している。これから走るはずの道は、海岸沿いに、かなり遠くまで眺める事ができたが、どこまで行っても海に厭く事はなかった。11月の風は、トレーナーの上からも寒さを感じさせたが、伊東に到着する頃には、昼下りの陽差しも手伝ってか、私の背中は、じっとりと汗ばんでいた。

●伊東の駅前には、黄色や青のユニフォームが、人目を余所に、すでに群をなしつつあった。これこそ、正しく、早同ランに集う若者達の真摯なる姿であった。ああ、また長いランが始まるのかと思った時、私は軽い息苦しさを覚え我に帰った。

●私は疲れているのかもしれない。昨日は、十分に睡眠をとったはずであったが、それでもやはり、体のあちこちがだるい。今朝、伊東まで走ろうとする自分を抑えたものは、今にも雨の降り出しそうなあの重々しい曇空だけではなく、この虚脱感でもあったのだろう。私は、伸ばしていた膝を軽く「く」の字に曲げて、窓にもれたるように姿勢を変えた。少し楽になった気がしたので、腕を組み大きく深呼吸をして、またうとうととし始めた。

●私は、旧天城峠の地道をひたすらこいでいた。勾配は、さほど急ではないが、早く登ろうとすると楽ではなかった。私のすぐ前を神塚が走っている。しかし、私には彼を抜く元気など全く無く、そうかと言って日和って走る程の景色でもないので、彼にぴったりとくっついてトンネルを目指した。途中で、傍らを青いユニフォームが尾を引いて走り抜けた気配がしたが、私が視線を砂利道から、その怪物に移そうとした時にはもうすでにその姿は無く、ただ彼が私の耳の内に残していった快いチェーンの音が、私達の重々しいそれとよい対照をなしているだけだった。しばらくして、私達は旧天城隧道に到着した。写真で幾度となく見ている情景が、突然、目の前に飛び出して来るというのは、何とも妙なものである。トンネルの入口というのか、出口というのか私は専門家ではないのでよく判らないが、写真通り、確かに苔むした、見るからに古い。今にも踊り子がひょっこり顔を出しそうな隧道である。木立ちがこれを包むように迫っているのと、その木々が紅葉の時節ともなれば、一層心は引かれる。幼い頃、列車がトンネルに入る度にはしゃいだのと同様、私は20歳になった現在も、トンネルを目にする度に心が弾む。それを、自力で軽快に走り抜ける事のできるサイクリングともなれば、尚の事である。もしかすると、私は、その為に走っているのかもしれない・・・。

電車は、丁度トンネルを出た所で停止した。故障か、或いは信号待ちかと思っていると、窓の外をぞろぞろと人影が動いていく。虚ろな目を、よくよく見開いてみると、どうやら駅のようである。しかし、熱海までは、まだ一眠りできそうだ。車内は幾分混んで来て空席は殆どなくなったようだが、この悪天候に沈んだ気分を取り繕おうとする者もいないとみえて、中の空気もどんよりと沈澱したままであった。列車は、寒気と湿った空気とを十分に吸い込むと、軽い振動と共に、また静かに動き出した。外は相当寒いとみえて、窓も少し汗をかいていたが、私にはさして気にならず、暫くして落ち着きを取り戻すと、また、窓にもたれてうとうとしはじめた。

●今度は、私は風早峠に立っていた。先程までの上り道で汗だくになっている体が、その名の通りに風の吹き抜けていくこの峠にあって、急速に冷えて来るのを覚えた。左右の山の狭間には、眼下はるかに小さく平地が開け、その先端には宇久須の町が望める。山波の彼方の青い広がりは、広大な平野かと思いきや、西伊豆の海であり、そう言えばけしつぶ程の船が浮んでいるのが判る。昨日まで、東の海原を眺めていたのに、今日はその裏側を眼前にしている・・・。

●風早峠までの登りの苦労と共に、はるばるやって来たなあ、という感を強くさせる。私は、蛇のかま首にも似た半島の丁度一方の目に当たる部分に立ち、海に向って大きく背伸びをしている自分を、高等地図帳の上に描いてみた。すると、家の周囲の見慣れた景色を鏡から覗くと、全く見知らぬ土地に来たような新鮮さを覚えるが如く、この峠からの眺望が、急に凝縮して、現実的なものとして私に迫って来た。そして、私が旅を感じるのは、いつもこの瞬間なのである。

●完全に冷え切った愛車を引き起して、熊笹がざわめく風早峠を後にしたのは、まだ朝の陽差しが残っている頃であった。

●仁科峠への砂利道を登っているはずの自分が、いつしか蛇石峠を目指して、アスファルトの上を力走している。さっきまでの手応えのあてる振動と石のはじけ飛ぶ音は消え去り、私の耳には、自らの早鐘の如き心臓の鼓動と荒い息遣いが蘇って来た。私は、中間地点を前にして、既に己れの限界を感じていた。しかし、私の先を行く者がカーブでふっと消え去るのを前にすると、ある種の苛立たしさを覚え、なんとしても追いつき追い越すのだという意地が、私のペダリングを支えてくれていた。喉の奥には、粘着性の強い痰がたまり、それを吐き出す度に、口元から銀色の糸を引いて後ろへと流れ落ちていく。気泡の混じった痰が、数回アスファルトを濡らす頃、私は前方に見覚えのある数人の顔がこちらを見つめているのを垣間見た。私はゴールと直感し、ハンドルを引き寄せ、腰を浮かせて力の限りぺダルを踏み込んだ。「誰だ?加藤か?」という明らかに野口さんの声が、私に向かって飛んだが、私は痰がからんで声を出そうにも出なかった。ただ、頭を大きくたてに振ってゴールに突っ込んでいった。

列車はいつの間にか、灰色に大きくうねる、激情の海を右手に、走っていた。私は、その時、体の芯まで浸透して来るような寒さに思わず身をすくめた。頭を起こして、ゆっくりと目蓋を開くと、私の座席から1mと離れていない所にある通路の扉が、半ば開いている。たぶん、小用にでも立った者が閉め忘れたのだろうが、心地よいうたた寝を邪魔された私にとっては、甚だ不愉快であった。そのままでは寒い事は寒いが、そうかと言って、疲れた体を起して自分で閉めるのもしゃくにさわるので、次に通る者に腹いせに強く言って、きちんと閉めさせる事にしよう・・・などと顔をしかめていると通路の反対側に座っていた、恐らく前の駅から乗り込んで来たと思われる40がらみの女が、何やらぶつぶつ言いながら、扉を閉めて素早く席に戻った。私は満足だった。

●石廊岬では、突風と寒気に閉口していた。交歓会4日目にして、天気は下り坂となったが、しかし雨が落ちて来ないのは幸運である。昼食の弁当を芝生の上で平らげると、ウィンドブレーカーとヤッケとを重ね着して、燈台の方に行ってみる事にした。寒い寒いを連発し、鼻水をぬぐいながら来てみると、残念な事に中に立ち入る事はできなかった。道は、更に先へと続いているので行ってみると、そこは吹きっさらしの断崖絶壁であった。海は、足元で大きくうねり渦巻いていた。私は、自分を、1人最果ての地にたどり着いた旅人にすりかえていた。周囲にたたずむ青や黄色の野人達から絶縁され、私に急に孤独になった。恐ろしい程の強風は、私の周りで渦をまき低く長くうなりを発していた。

車内放送は列車が伊東に迫っている事を告げた。私は何故か、伊豆の旅が終ったかのようなあわただしい気分になった。体を起して姿勢を正し、ズックをつっかけた。身軽になった私は、下田で乗り込んで以来、うっちゃっておいた自転車が気になり出し、背伸びをするようにして扉越しにそれをのぞき込んでみた。果して、丸みを帯びたそのブルーの荷物は、置いた時と同じ場所に身じろぎもせずその重い腰を落ち着けていた。納得のいった私は再び席に戻ったが、もう足を投げ出して居眠りをする事はなかった。ただ、列車が終点に達するのを静かに待つだけである。

私は、胸のポケットをさぐりくしゃくしゃになったセブンスターを取り出すと、マッチを吸ってその1本に点火した。煙草をふかしながら、私は、また熱海に着いて欲しくないと思った。少なくとも、私の決心のつくまでは・・・。熱海から、上りの急行電車に飛び乗るか、それとも下りの鈍行でのんびりと生れ故郷に帰るかは、私にとって大きな問題に思えた。私の故郷に対する期待が大きいだけに、それを裏切られる事は何よりも怖かったし、また一方では、今帰らなければ一生帰る理由を失ってしまうという気もした。以前、甘い期待に身を任せ、帰郷した際に味わった苦い思い出は、私をひどく憶病にしていた。

窓からは海が見え隠れしているが、もう先程までの鉛のような重々しい海ではなかった。雨も上がり、寒さだけは衰えないものの、景色全体に伊豆らしい明るさが帰って来た。そのせいか、車内によどんだ空気も一掃され終点に近づく旅人の心に活気が戻りつつあった。私は、次第に大胆になっていく自分に目を見張った。もう悩む事など何もなかった。

列車は、熱海の駅に滑り込み、扉が開くと乗客達は我れ先に降りていった。私は、車内に殆ど人影の無くなるのを待って、おもむろに腰を上げ、荷物を持ってホームに降り立った。天気は、明らかに回復へと向かっていた。大きく息を吹い込むと、清涼なる気体が私の両の肺一杯に広がった。肩に重い、ブルーの輪行袋を担ぎ直すと私は故郷への第1歩を踏み出した。

愛しい娘の面影は、やさしく私に微笑みかけていた。

我が追い出されの記 – 教育学部OB 正木

我が追い出されの記

教育学部OB 正木

11月20日 小金井公園 – 飯能 – 秩父

幼い頃から、時間に遅れてはならぬと厳しく仕付けられていたため、この日もまだ夜も明けぬ真暗闇の中、1人家を後にした。思えば、それが間違いの元であった。

11月の下旬ともなると寒さもかなり厳しく、まして雨など降ろうものなら、それこそサイクリングどころの騒ぎではない。もし、雨が降りそうだったら欠席するつもりでいた。ところが、出発が早すぎたため、まだ辺りも暗く、暗いうちに家を出るというのは何か、すがすがしいような後めたいような妙な気分であり、とても天気など気にすべくもなかった。事態の悪化に気付いたのは、立川に向かう南武線の中で、ようやく空が白み始めた頃、雲がどんよりたれこめ東の空が朝焼けで赤く染まっているのを発見したときであった。

「しまった。」と、思ったがもうどうにもならない。電車というやつは便利に出来ていて、ただ暖かいシートに坐っていさえすれば情性で終点まで運んでしまうのである。とはいっても、南武線に乗ったことのある人なら分かると思うが、あのボロ電車に、我がホームタウンである川崎から立川まで乗り続けるのは楽ではない。まして往復するなどとは並みの忍耐力で出来るものではない。そのため仕方なしに中央線で小金井公園へと向かったのであった。

小金井公園に着いたのは定刻よりもかなり早く、まだ1人しか姿が見えなかった。なんとその1年生は、私よりも1時間も前に来ていたとのこと。日頃から時間にルーズな不届き者の多い我がクラブでは、私同様傑出した存在である。だいたいうちのクラブの連中は定刻には平気で遅れてくる癖に、いざ自転車に乗るとやたら速く走りたがりやがって、まったく頭に来る。愚痴はさておき、定刻を過ぎてもなかなか来ないうつけ者どもを待つうちに、最も恐れていた雨が降り出した。半ばやけぎみに待つうちに時間はどんどん過ぎ、結局出発したのは定刻よりも2時間も遅れてであった。

走る間も冷たい雨は降り続け、所沢を過ぎ入間に入るあたりまで来ても、雨はひどくなるばかりで、眼鏡は曇り、手足は凍り付き、体の芯から震えが起こるかのようであった。特に、私の後ろを走る3年の深津君といったら、唇は青く震え、髪はびしょ濡れになり、見るも無惨な姿と成り果てた。日頃ダンディをもって鳴る彼には失礼ではあるが、まるで剥製にしそこなったオランウータンの水漬けといった風情であった。見るに見かねて、手拭を1枚進呈したほどである。ところが、あまりの寒さのためか迂闊にも自転車を拭くために用意した使い掛けの手拭を渡してしまい、気づいて取り替えようとした時は既に後の祭り。御熱心に御顔を拭いている最中であったため、そのままそ知らぬふりをしていた。彼にとってはまさに泣っ面に蜂といった所だが、日頃から私の自転車の手入れが行き届いていたため、その手拭の汚れがさほどではなかった点、不幸中の幸であったことと思う。

依然として雨は降り続け。肉体的にも精神的にも限界に近付く頃ようやく飯能に辿り着いた。そこで昼食を取り、喫茶店で暫し休息するうちに雨は止んだ。これから登る峠に備え、軍手を買い替え、気力も十分に駅へ戻ると、信じられない言葉が耳に入った。峠を登らずに輪行で秩父まで行く、というのである。思えば1年の時、峠を前に何度これに類した言葉を期待したことであろう。それは決して起こり得ない事であった。見果てぬ夢であった。しかし、この言葉を前にして、その単純に喜んではいない自分を発見した。その時私の心はもっとずっと複雑であり、今でも理由は判然としない。ここでは、ただ事実として記すのみである。

宿に着いて夕食を終え、しばらくして例年通りコンパと相成ったコンパといえば、我々4年の中心は何といっても中山君である。かつて、第10回早同交歓会において、次から次へと卑猥な替え歌を歌い続け、あの同志社をもってして、早稲田にはかなわん、と言わせしめた名コンパ局長高橋氏には及ばないものの、その重責を果たすに足る活躍であった。その後たいした荒れ様もなく無事にコンパが済んだのは有難いことであった。もっとも、このコンパのために、パンツもはき替え、心の準備も済ませた4年の吉田君にとっては、やや不満足であったようだ。

11月21日 秩父 – 長瀞 – 寄居

昨日とは打って変わった快晴の朝、ただならぬ雲に脅える羽目に陥った。昨日中止となったはずの4年だけのフリーランを行なうというのである。1着には賞品が出るそうだ。こうなると皆の目付きが違ってくる。中山君はいいとして、戸田君、古橋君あたりがやる気十分である。吉田君は足が痛いとかなんとか言ってごまかしているが、彼はもともとポーカーフェイスの持ち主である。石沢君はやる気なさそうにしているが、彼の場合競走に勝つというのは本能的な動作なのである。かくいう私は、端から勝てるとは思ってないのだが、最下位にはなりたくなかった。WCCに入部して以来、体で覚えた大原則、それはペケにはなるな、であった。これに関しての説明は省くが、とにかく誰かに勝たねばならなかった。この気持ちワカルカナァ、ワカンネェダロウナァ。

班別に長瀞見物を終え、昼食を済ませた後、ついに来たるべき時が来てしまった。コースは長瀞駅前の5分位の登りで、途中から地道になり勾配も増している。先ず4年一同が横1列に並ばされ、先にスタートする。他の連中は後ろで高見の見物と酒落込み、4年生を絶対抜くなとか、がんばって下さい、などといい気なものであるひょっとして皆でゆっくり走るのでは、と期待して横を眺めると、一様に真剣そのもののいやな雰囲気。真面目に走れば走るほど私の最下位の確率も高まるため、スタートの合図を待つ間、ひたすら気を抜いてくれるよう念じていた。

しかし心配していた通り、レースは下級生が注目する中、いい年をして恥ずかしくなるくらいの真剣勝負であった。勝ち目のない勝負には関心の薄い私ではあるが、最下位になっては大変。スタートの出遅れを何とか挽回しようと、それこそ必死も必死、今まで秘めていたエネルギーの全てをペダルに注いだ。そのため、ゴールに着くと同時に自転車ごと倒れ、太股に強い痛みを受け、そのまましばらく立ち上がることが出来なかった。さすがにこれは私だけの現象ではなく、あちこちで苦しみ、のたうちまわる姿が見られた。後から登って来た後輩諸君は、この最上級生の醜態をどのような面持で眺めたのであろうか。まったく相像する気にもならない。

レース結果

第1位 石沢君

唯一人ロードレーサーで参加したため、スタートでは遠慮したのか最下位であったが、本能の命ずるまま他の5人をいとも簡単に抜き走り、地道に入っても自転車のことなど気にも留めず、そのまま独走してしまった。そのスピードたるや他とは比較しようもなく、某国のミグ戦闘機と我国使用のファントムほどの開きがあった。前日に江ノ島付近の自宅から走ってきたというトレーニング十分の彼と、そのために2時間以上も遅刻した彼を、雨の中ただ待つだけで何もしていない我々とては、勝負にならないのも当然の事であった。

第2位 吉田君

朝食後に、足が痛い、膝が痛い、走れない、と言い出して私に期待を抱かせたのだが、そんなことはケロッと忘れての第2位であった。もっとも、常日頃からトレーニング、トレーニングと、おなかのたるみを気にしながら騒ぎ、その効果も十二分に表われているように見える彼にとって、第2位はむしろ不満でありコンディション不調のせいなのかもしれない。

第3位 中山君

下馬評では上位に食い込むのは到底居理だろうとのことであったが、大健闘、1時は2位に上がる大番狂わせを演じた。私も彼より遅れては最下位確実と思い、彼の大きく揺れるお尻目差して懸命に漕いだのだが、どのような揺れ方をしたにせよ、彼のお尻がエロティックに見えようはずもなく、その分だけ及ばなかった。彼もこの結果には大いに満足がいったらしく、過去のランのことなどどこ吹く風といったはしゃぎようであった。

第4位 私

中山君より劣ったのは不本意であるが、まずは一安心。

第5位 戸田君

彼こそは我々に無用な苦役を強いた張本人である。止せばいいのにスタートと同時にむきになって走り出し、たちまち他を10m以上引き離し、そのままゴールを切るかと思われた。しかし、最年少である彼も自分で思っていたほど若くはなく、体力の衰えは隠し切れず、地道の急勾配に入るやいなやたちまち全員に抜き去られ、惨憺たる結果に終った。これに追討ちをかけるかのように、皆の非難が仕掛人の彼に集中した。余程ショックであったのか、その後しばらくは坂道を見ると不意に挑戦してきて、私を閉口させたものである。

リタイア 古橋君

地道に入ってすぐ、フロント・ディレーラーの操作中に、誤ってチェーンをはずしてしまい脱落。これも当然といえば当然、彼の自転車たるや走るのが精一杯という、あの松下さんもびっくりするような代物(ナショナル製)なのである。せめて並の自転車に乗っていたら、せめて並のテクニックさえあったら、ついでに並の脚力さえあったら、も1つおまけに・・・と、惜しまれてならない。

フリーランを終え、苦痛を笑顔で隠しながら記念写真を取るとすぐに、解散地である寄居へと下っていった。走りながらも足は重く足の痛みがようやく桑らぐ頃、寄居に到着した。小金井公園集合、寄居解散というのは去年の追い出しランとまったく同じであり、その点、企画の貧困といえないこともない。だが、1度来た町というのもなつかしいもので、追い出しランのような特殊なランには、懐しさを感じさせるような所を選ぶのも趣向であるように思えた。懐しい寄居駅前で半強制的に胴上げされ、めでたくも空高く追い出された。

私はサイクリストとしては落第であろう。WCCの一員として、決して立派ではなかったし、私にとってもWCCがベストであったとは思っていない。しかし、もう止そう。私には、この最後の追出しランに出席出来たことだけで十分である。中学・高校を通じて、所属したクラブのすべてを途中で退いた。大学のクラブに入る時のたった1つの目的、それはどんなクラブにせよ最後まで続けることであった。私は今、その目的を達成した。それは他人から見れば、つまらない、取るに足らない事かもしれない。しかし、私にはそれだけで十分である。私は至極満足している。

自転車雑感 – 政経学部4年 内村

自転車雑感

政経学部4年 内村

私と自転車との出会い、それは今から10数年昔に逆昇る。サンタクロースのおじさんのプレゼントの16吋(インチ)の子供車。当時私の親父は未だ無給医の時代。なけなしの給料の中から買って呉れた貴重品であった。補助車輪をガチャガチャいわせながら、家の前の坂道(法円坂)を登ったり降りたりしたものだった。思えばこの頃から自転車に魅せられてしまっていたのかも知れない。

小学校の3年位まで我が愛車だったその車も、いささか寸足らずになり弟行き。次に私の愛車となったのが24吋のやはり子供車。彼女とのつき合いは短かく、2年ほどでやはり弟行き。そして3代目の車。これが実に可愛らしい奴だった。真赤なダイヤモンド型フレーム、オールランダーのバー。それまでブレーキと言えば、こいつにはスマートなサイドプルが付いていた。そして何よりも私を驚かせたのは、変速機という代物。それも当時では珍らしかった外装5段、パンタグラフ式のものだった。

日曜など友人達を誘い出しては玉手山やPLランド、ちょっと足をのばして法隆寺あたりまで良く出かけたものだった。必要も無いのに変速機をガチャガチャ言わせながら・・・。しかし、人間なんてぜいたくなもので、5段変速に物足りなくなってしまうと10段が欲しくなる。かくてこのスマートな彼女もあえなく引退。次に登場するのが、BSスプリンターなる剛の者。10段変速、ドロップハンドル、黒のツヤ消し、オール鉄部品という装甲車みたいにガッシリした奴である。何も好きこのんでこんなのと付き合おうとしたわけでは無いのだが…。所謂、慢性金欠病の中学生、なけなしの金をはたいてもこいつを買うのがやっとだったというだけの話。でも結局この装甲車が、私の運命を狂わせてしまうハメになったのだった。つまり私をしてサイクリングのとりこと成してしまったのである。

忘れもしない、あれは高校1年の夏休みの事だった。友人2人と天王寺のサ店で日和っていた時、友人の1人が「暑いなあ、海水浴でも行けへんか?」と言い出した。私が「海水浴かあ、エエけどなあ。せやけど電車混んどるしなあ、返って暑いんとちゃうか?」と言うと、しばらく考え込んでいた彼氏、「ほな自転車で行こか。夜走ってたら車も少ないし涼しいでェ」。私も自転車でナイトランなどというのは初めての経験なので少なからず興味を持ったのだが、結局その友人の強引さに負けた形になって同行するハメになってしまった。

その日からが大変である。何しろ自転車を使った泊り掛けの旅行などというのは初めてのこと、全くの手さぐりで装備を整え、走行プランを練る。それから1週間というもの他の事は全く手に付かなかった。今から考えると当時の走行プランなど、極めて幼稚でチャチなものとしか思われない。なにしろ全行程国道の1本道をただひたすら御坊(アメリカ村のある和歌山県の漁村)に向けて走るだけなのだから・・・。

出発当日、新品のフロントバッグに、着がえ・雨具・薬品・工具等を突め込んだ。と、ここまでは今でもやっているのと同じだが、なんとパニヤ台には釣り具とアイスボックスが鎮座しましているのである。アイスボックスの中には、おふくろが作ってくれた特製サンドウィッチ10人前と、缶コーラ3本。非常にユニークなのである。そんないでたちでヨロヨロと走り出す。6V6Wツーライトシステムのダイナモがやけに重たく感じられる。全行程約170キロ平均時速を17キロにセットして・・・。このセットしてというのは当時3人共スピードメーターを付けていたので、それとにらめっこしながらペダルを踏んでいたからである。とにかく、休みを入れて約12時間の長旅になる予定だった。

出発して10キロも行かないうちに第1のメカトラが発生した。私の車のライトがつかなくなってしまったのだ。予備の球を入れてもダメ。仕方なくライティングなしで走ることにする。おかげで足にかかる負担は少なくなって内心喜こんだりして・・・。それから60キロ程は何事もなく、ひたすら夏の夜風を心地良く感じながらペダルを踏んだ。ところが、大阪府と和歌山県の県境をなしている孝子峠に差し掛る手前で、私の前を走っていた友人がパンク・・・。

最も恐れていた事態が発生したのである。それまでは、たとえサイクリングに出てパンクしたとしても昼間の事。自転車屋か、ガソリンスタンドで修理してもらえたのだが、今は草木も眠る丑3つ時、他人に頼めようはずがない。一応パンク修理の道具は持って来ているものの、3人共自分の手をわずらわすのは初体験ときている。まあとにかく、やるだけやらねばどうにもならぬ。ええいままよ、とばかりにタイヤレバーを取り出し…と、そこまで来た時、後方からチンチンチンと軽やかなベルの音。と、後ろを見るとスマートなロードレーサー(と今でこそ言えるが、当時は何かさっぱり見当もつかぬような自転車だった)にまたがったオニイチャン。「どないしたんやお前ら。なんやパンクやないか、手伝うたろか?」あいや天の助けとばかり彼氏の手を借りることになった。聞く所によると、そのオニイチャン潮岬までノンストップで走るという。旅は道連れということで御坊まで一緒に走ることにする。でも今思うに、ロードレーサーで我々の鉄ムクチャリンコに付き合って走る等というのは、至難の技ではなかったろうか?あのオニイチャン、よほど辛抱強かったのやらそれとも弱かったのやら・・・・・・。

有田川を渡る頃から空は白み始めて来た。岬をぐるぐる廻るように進んでいると、確か海南あたりだった思うが、入江ごしに港に迫った山の上から太陽が顔を出したのである。あの時の新鮮な感動は未だに忘れられない。夜を徹してペダルを踏み続けて来た私たちをまるでほめてくれるかの様なやさしい朝日だった。

とにかく、この時以来私はサイクリングと自転車に取りつかれてしまったのである。この時見たあの太陽をもう1度見ようとサイクリングに精を出し、スプリンターを駆っては大和、京都北山を走り廻る様になった。そしてあのオニイチャンの乗っていたロードレーサーに魅せられて、自転車に関する雑誌や本を片っ端から読み漁り、知識を吸収し、いつかオーダー車を手に入れようと思う様になっていった。

閑話休題、現在私は3台の自転車に囲まれて生活している。スプリンターの後を継いで私の足となってくれた、セミオーダーの青いツーリズム。1-1/2の太いタイヤをはき、大和路を、紀州を、山陰を、信州を、私に旅の味を教えてくれた奴。そして、私がカンパニョロ病にとりつかれていた頃オーダーした、シルバーグレーのロードレーサー。彼女のスリムな姿体は私にチューブラーの味を教えてくれた。もう1台はデモンタブル。私の全精力をつぎ込んで創意工夫をこらした末に完成した彼女は、新しい旅の喜び、充実したサイクリングを私に教えてくれるだろう。

でもそんな3人の女達に囲まれながら、私にいちまつの悲しさがこみ上げる事もある。そう私の最愛の友だったスプリンターの事である。彼は今物置に眠っている。ドロップバーはオールランダーに替えられ、フロント変速機ははずされ昔日の勇姿、今は何処という感じで・・・。そんな彼を見る度に、あの高校1年の夏休みの出来事が思い出されてならない。

確かに、今の私はサイクリングと自転車を自分なりにエンジョイしている事は事実である。でも、あの時のときめきはなくしてしまった。そう、既成概念にこだわって自閉症気味のサイクリングをしている自分に、最近気がついて来たのかも知れない。やれ何とか峠だ、やれ何とか林道だ、あいつが行くから俺も…。やれカンパだTAだ。もうそんな考え方に嫌気がさして来たのである。所謂スポーツとは言うものの、サイクリングなんて道楽、遊びの類にすぎない。遊びだったら、道楽だったら、もっと自分なりの楽しみ方があるのではないか、マスターベーション的行為でもかまわない、本人さえ満足出来るのであれば・・・。

もう1度違った角度からサイクリングというもの、自転車というものを見なおしてみよう。あの時のときめきを取り戻すためにも、そしてサイクリングという道楽を一生の友とするためにも…。

プライベートプレ合宿 – 商学部2年小林

プライベートプレ合宿

商学部2年小林

12月の中旬頃、東日本サイクリング連盟のCM会議なるものが開かれ、僕もこれに出席しました。その時たまたま、東大のサイクリングクラブの方と隣席したところ、この方がおっしゃるには、「あの、早稲田で7月下旬頃下北半島を走った人がいますか」僕、「ええと、4人のグループじゃなかったですか」「ええ、あの鉄腕アトムみたいなユニホームじゃなかったですか」「ああそれじゃ僕達ですよ。」

そう、我々(中野氏、聰苅氏、大烟君、僕)は、8月3日からの合宿のための足ならしと、交通費節約という目的で、プライベートプレ合宿を計画したのでありました。7月28日、4人は元気に盛岡駅を出発しました。それぞれがたった今、合宿に参加してもいいようなフル装備、それに中野氏が1年生の前途を案じてか、親切にもテントをキャリアにつけていた。走り始めはいつも苦しいものだ、僕はキャリアに何もつけていないのに3人にやっとついて行く始末。しばらく走って、あの知る人ぞ知る啄木のふるさと、渋民村に到着。ここではじめての休憩をとる。流石にのどかこの上ない所で、また昨晩の寝不足(昨晩は盛岡駅に1泊したのであります)もたたってか、思わず眠気を催すほど。しかし僕の心の中はそんなにのんびりしたものではなく、この時バテるのを恐れて「水など1滴も飲みまい」と本気で思っていたのでありました。

30分ほどして再び走り出す。CLは中野氏。テントをつけているにしては異常に速いペース、少しでも遅れるとおいていかれるようなシビアな雰囲気が漂う。僕はもうとっくにアゴがあがっていて、立案の段階で仙台から走ろうと言った自分をアホらしく思った。いよいよもうダメだという時、CLの「止まれ」の合い図。ホッとすると同時に汗がドッとふき出した。なにしろカンカン照りもいいところなのだから。急いで店へ飛び込み、アイスキャンディーとコーラを買う。(ちょっと前の信念などどこへ行ったやら)この間にも2年の両氏は地図とニラメッコして、本日の走行予定を立てている。1年の楽な立場を実感する時でありました。この時、大間から来たというサイクリストに会う。ナゼか非常にたくましく感ぜられた。

1時間程して出発。悪戦苦闘の末ようやく4時頃三戸町に到着しました。今日はここで1泊とのこと。僕はテントを持っているから、どこでも張って寝られるだろうと楽観していたんではありますが、いざ張るとなると誰からともなく文句が出て、なかなか場所がみつからない。しまいに、学校の校庭を使わせてもらおうと思い、用務員(実は先生だった)の人に相談したところ、公民館の方で我々のような浮浪者に対して宿舎を提供してくれるとのこと。そこで実際に行ってみたところ、公民館の方では「そんな話は知らないなあ、テント張るなら山のテッペンに寺があるからそこに張ってくれ。いやその前に役場の許可とったほうがいいかな」という、いいかげんな返事。今度は役場に足を運んで、

「あのう、この辺にテント張りたいんですけど、どこに張ったらいいでしょうか」

と聞いた所、

「何、あんたたちテント張るんだって。どっから来たの」

と根掘り葉掘り聞かれ、ジロジロ見られ、しまいに住所と名前、勤務先まで書かされる始末。結局その日は、役場の前の消防署の2階に、「絶対火事は出さない」という条件で拍めてもらうことになりました。

宿が決まり一段落したところで、穂苅氏がしきりに、「汗かいて気持悪い」と言われるので、みんなそろって近所の風呂屋へ行くことになりました。そこで小生がパンツを脱いだとたん中野氏が、

「なんだ小林、お前ケツにアザができてるぞ」

と言われたのです。そう、そこにはその日の僕の苦闘の跡が刻まれていたのでありました。その夜食事をした後、しばらく雑談をしていると、どこからか笛や太鼓の音が聞こえてきました。ちょうどその夜はこの町の祭りがあったのであります。さっそく4人そろって出かけていって、ほのぼのとした気分で帰ってきて、シュラフにくるまりその日は無事終わったのでありました。

7月29日、5時30分頃起床。町の子供達と一緒にラジオ体操をした後、役場の人と消防署の人にお礼を言って出発。一旦駅に行き、食事をし、駅前の水道で洗たくをし、それらをなびかせ再び出発。きょうは八戸市でウミネコを見学してから下北半島へ向うとのこと。ちょっとした手違いから4Kmの道のりに1時間もかかり、その間炎天下の中をひた走る。その結果当然に、着いたら海水浴しようという声が起こりましたが、そこの駅名がなんと鮫駅。その後、泳ごうという声はプッツリ途絶えました。じっくりムミネコとニラメッコしてから出発。また昨日のようなシビアな感じの走行。しかし僕は少し慣れてきたせいか、それともCL中野氏がテントを2日続けて持ち疲れてきたせいか、そんなに速いペースとは思われない。途中駅名は忘れたが、なんとかいう駅で昼食かたがた休憩をとったので、この時、僕は駅の便所へ水をくみに行ったところ、近くにいた女学生がユニホームを見て、「あらまるで本物の早稲田の学生みたいね」唖然。

午後6時頃少々迷い子になったものの、無事野辺地駅に到着。食事をとり、久々にパチンコ屋へ入る。この日ばかりはわれらが中野氏も疲労見え見えであったので、すられるかなと心配していたけれども、なんのことはない。30分後には我々みんなが景品のトマトジュースを腹いっぱい飲んでいたのであります。(さすが三光堂で鍛えた指)

やはり2日目もみな疲労の色は隠せず、駅の待合室のベンチに横になるやいなや白河夜船。気持ちよく寝ていたところへ安眠を妨害する駅員の声。「もしもし、待合室閉めますから出ていって下さい。」冗談じゃないよとぶつぶつ言いながら、ほとんどねぼけまなこで外へ追いだされ、いつのまにか自分のシュラフを出して駅の前で4人並んで寝ていました。

7月30日。今日は朝から大畑君が、ゆうべ蚊にさされた所をボリボリかきながら、「大畑駅へ行くんだ」と、まるで駄々っ子のように騒いでいました。重い重いテントは、昨日の疲労にもかかわらず、以前として中野氏の自転車にしっかりとくくりつけられたまま。話しによると最初は、穂苅氏と交代で持つはずだったそうですが。そのあたりの事情は定かではありません。とにかく出発。

コースは、陸奥湾沿いに279号線(むつ – はまなすライン)を北上、田名部あたりで1泊という比較的楽な予定ではあったのですが、どういう訳か皆予想外のハイスピード。あっという間でもないけど、これも予想外に早く田名部到着。この間私ほとんどの行程をクイックレリーズはずしっぱなしで走るという偉業を達成しました。約1時間後昼食と休憩をとり出発。間もなく本州最北端の駅、大畑へ到着。彼はしきりと写真をとり、1人で喜んでいた。この時我々は子供のわがままを聞いてやる親のようにおおらかな気持ちでいたのでありました。

しばらく休んで出発。ここから一気に大間崎まで走る予定ではあったが、「せっかくすぐ近くに海があるんだから1度ぐらい泳ぎましょう」という僕の提案に皆賛成。急きょ海水浴に予定変更。あまり先を急ぐ必要はなかったのであります。そうそうに海水パンツにはきかえ、準備体操をして水に入ったところその冷たいこと、まるで氷水のよう。その上足の下には海草がうじゃうじゃ。1年2人と穂苅氏は気味悪いのと冷たいのとで、すぐさまあがりましたが、エライのは中野氏、オレを見よとばかり、足をバタつかせ力泳なさっておいででした。きいたところによると、松本出身の穂苅氏は、これで海水浴をするのは生まれて2度目とのこと。「海って冷たいんだなあ」と感心なさっていました。

さあ海水浴も終わり、地元の漁師の人達に好奇の目で集送られて出発。それからしばらく登りが続き(確か10パーセント程度のところもあった)フリーラン。約20分後、北見台という見晴らし台で休憩。ここからのながめが非常によく、全員で記念撮影をした後、下り始めた。赤川、焼山崎などを通り過ぎ、中野氏、僕、大畑君、穂苅氏の順で快調にとばしていたところ、前方に5、6人のサイクリストの集団を発見。(何を隠そうこの人達が東大のサイクリストの方々だったのですが、この時は知る由もない)これを見て通称「平地の鬼」の大畑君が黙っているはずがない。「ネエ中野さん、抜きましょうよ」「オイ小林、抜こうぜ」とたきつけることしきり。しかし相手の車種(スポルティーフ)と我々の重装備を見てか、かの冷静沈着な中野氏はどうしても首をたてに振らない。たまりかねた大畑君、「ヨウシ早稲田の力を見せてやる」とばかり飛び出しあとを追った。

これを見て僕も負けてはいられぬと飛び出し2人して大疾走。1台、2台と抜き4台目まで抜いた時、私力尽きてスピードを落とした。するとなんとあの1番乗り気でなかった中野氏が、僕のかたわらを大爆走で通り過ぎていったのであります。私、もう競争する気にもならずチンタラ走っていたところ「どうしたの」と後ろからのんびり走ってきた穂苅氏の声。やっぱりウサギはカメにはかなわないなあと思いつつ2人で一緒に走って行きました。

しばらく行くと前方に何やら例の2人らしい人影。メカトラでもやったのかなと思い、近づいていくとやっぱりそうだ。しかしさっきの意気込みは感じられず、何かシラーッとした雰囲気。私、大畑君に問うたところなんと、中野氏のフレームが折れたとのこと。話しによると、氏は私を抜いた後、大畑君をも抜き去り、早稲田のトップにたって大接戦を演じたが、あまり夢中になりすぎて前方の子供用の自転車を確認できず激突したとのこと。

見ると見事に、ヘッドチューブとトップチューブが裂けていました。まさかセロテープやヒモでとめるわけにもいかず、4人ともただ呆然。せっかくここまで来たのにと皆、気が抜けた様子。と、突然何を思ったか中野氏「ああせいせいした。苦しい思いして、金まで使って合宿なんか出る必要なくなったよ」さすが先輩、見事な居直り。(どういう訳か穂苅氏が非常にうらやましそうな眠差し)しかし我々としては、ここまで一緒に来た仲間を失うにはあまりにも惜しい。なんとかしてあげたいと思うがどうしようもない。とにかくいつまでもここにジトーッとしていても仕様が無いので、一応函館まで一緒に行くことになりました。氏の荷物はすべて3人で分担してキャリアにつける。(こういう時グループだと便利なのであります)しかしこうしても、ほとんど自転車の安定は保てませんでした。

午後6時頃、大間崎のフェリー乗り場に到着。折しも最終便が出航する時だったので、大急ぎで飛びのり船上の人となる。本土を離れる感動的な場面ではありましたが、これからのことを考えると心が曇り、そのせいか皆いつになく口数が少なかったのを記憶しています。午後9時頃函館到着。近くのソバ屋に入り腹ごしらえをしてから駅に向う。しばらく走って函館駅到着。ここで幸運にもバッタリ福崎、大上両氏に出会う。(見知らぬ土地で知人に会うということはただでさえ嬉しいことなのであります。)事情を説明し、相談したところ、まだ東京にいる人に新品のフレームを届けてもらうことになり、さっそく東京へ電話。話によると高田A氏が明日神金へ行って相談して下さるとのこと。また明日電話することになる。とにかくあとは先輩にお仕せするしかないということで、その夜は駅の横の暗がりで、駅前の雑踏をよそに寝ることにした。

7月31日。この日は顔にあたる雨のしずくで起こされました。急いでシュラフをたたみ駅の待合室に避難。そういえば今日は3年の両氏が釧路へ立たれる日なのであります。それまで何もする事がないので、函館の町を見学しに行ったり、自転車の近くでボケッーとしていたところ、何やら一見してヤーサン風の男がやってきて僕にしきりと話しかけてきました。はじめのうちはまあ初対面の方ですし、丁寧に受け答えしていたのでありますが、あんまりバカらしいことをお聞きになるのでそのうちあきれて、しばらく無視していたのであります。すると何を思ったか急に、そばに置いてあった大上氏の輪行袋の上にドッカと腰を下してタバコをふかす始末。見兼ねた穂苅氏が、「あのう、それ自転車入ってるんで、壊れるいけないからどいてくれませんか」当人こちらをジロッと見たが知らんぷり「このバカ早くどけ」と思ったが、そんなこと言ったらブン殴られるじゃないかと思って何も言えない。再び穂苅氏語調を強めて、「あのう、どいて下さい」反応なし。

しかたないので強制撤去することになり力づくでどかせようとしたところ、いきなりいままで何の関係もなかった大畑君に殴りかかった。しかしそこはそれ、1年の若さ。メガネをかすっただけでうまくよけた。するとその流れパンチが不幸にも偶然横にいた穂苅氏の顔面にさく裂、メガネが吹っとび口から血がタラーッ。いつも温厚な氏ではありますが、殴られてニコニコしている訳にはいきません。突然相手に飛びかかり、あっという間にしめあげ、今にも締め殺してしまいそうな勢い。とっさに「こりゃ本当に殺すかもしれんぞ」と思っている内に鉄道公安員がきて騒ぎはおさまり、その後3年の両氏を含む6人で公安室に行き、事情聴取されて事件は解決。ホッとしました。しかし穂苅さんて強いのね。

そうこうするうち東京へ電話する時刻になりました。結局、明日の遅くとも2時頃までに、神金の人が北海道へサイクリングに来るついでに函館へフレームを持ってきてくれるとのこと。やっと光明が見え始めた。その晩、福崎、大上両氏は釧路へ立たれました。

8月1日、今日も朝は雨で始まった。フレームがくる前に、はずせる部品はすべてはずしておこうということで作業にとりかかり、それが1段落すると、交代で船の発着所へ出迎え。少々の行き違いはあったものの、ほぼ2時ごろ茶色のフレームが手に入る。さっそく部品の組み付け。苦労の末約30分後には、色こそ違え完全に元通りの自転車が我々の前に在りました。中野氏は狂喜し、我々は乱舞やっと肩の荷がおりた気分。コーラで乾杯し、その場は神金の人に丁寧にお礼を言って別れました。全く先輩の有難さをしみじみと感じたのであります。

さてこの後さっそく函館を立つ用意。いま出来上った車をまた分解し、慎重に輪行袋に入れて出発準備OK。午後11時頃ようやく待望の改札口を通り列車に乗ることができたのであります。あとは何事もなく翌8月2日釧路駅に到着。

かくして我々の6日間に渡る悲喜交々のプライベートプレ合宿は終わりを告げ、同時に昭和51度年北海道夏合宿はその幕を切って落されたのでありました。

最後に、この合宿をふり返って、僕の主観的な各人の評価で締めくくりたいと思います。

中野氏…結局1回も張らなかったテントを持ち、疲労ありありでありながら終始ハイスピードで走られ、大畑君にそそのかされた結果フレームを壊すという、全くいいところなしのように思われるけれども、実は「どんなに自転車が壊れても(たとえフレームを折っても)合宿には参加できるんだ」という前例を作ったということで功績大。

穂苅氏…常に自分のペースを保たれ、真のサイクリングの走り方を教えて下さり又、函館では自ら矢表に立たれ、後輩の危機を救い、かつ先輩の自転車を助けたことで、これも功績大。

大畑君…後輩であるにもかかわらず先輩をそそのかし、むりやり競争に参加させ悲惨な目に陥れ、かつ自分が受ければいいものを、なまじよけたばかりに先輩に痛い思いをさせたことでチェック。

僕…常に先輩を敬い、同輩を助け、グループをまとめたことで功績大。

しかし、私は – 政経学部4年 清水

しかし、私は

政経学部4年 清水

高校の時、国語の授業で吉田満(記憶違いかもしれないが)の「戦艦大和」を読まされた。その後、読書感想を書かされ、私は「艦長をはじめとする上級将校らの、死を目前にしてもそれを恐れない態度に、ある意味で人間の完成した姿を見た」とか何とか書いたと覚えている。結局は先生の批判の対象となってしまったが。(彼女はそういう態度は当時の非人間的軍人教育のたまものであると言いたかったらしい。)

何故にサイクリングクラブの年間誌に載せる文章の冒頭に、こんなことを書くのであろうか。それは、私が「人間」というものを考える場合、どうしてもこのことを思い出してしまうし、クラブと人間の関わりあいを、今から私が考えようとしているからである。

仕事を持たず、社会的に優遇されうる地位を与えられている我々学生が、日々の生活の中で自己表現(これほど人間にとって、喜びを与えうるが、また逆に危険なものはないように思える。)をすることができる最も身近な「場」の1つがクラブであると思う。(自己表現を目的ととらえているので、アンドレ・マルローの言う「自己表現するために創造するのではなく、創造するために自己表現するのだ」という芸術的創造と自己表現の関係のシェーマとは対立するが。)

そもそも、人間は快楽を求めるものである。快楽にも多種多様、質の高いものから低いものまであるが、低次元の快楽の享受に固執し、それで満足しうる程、人間はボルテージが低くない。また、それ故に人間の文化も社会も発展し、維持されうるのだろう。快楽は自己の欲望の満足であるが、それは大いに自己表現と関係がある。それは、表と裏の関係である。

なぜならば、自己というものの存在それのもつ考え・感情等を何らかの形で明示すること、あるいは、何らかのものを自己の意識の領域に入り込ませること、これらは多大な快楽を我々にもたらし、また逆に、快楽を求めるということは、その根底には自己というものが存在し、それを意識しない場合でも自己の求めによって行動し、自己というものが何らかの形で表現されているからである。極端な例をあげると、人が空腹でパンを食べたとしよう。その場合、人は満腹感という快楽が得られるが、これは人がパンに対して自己を表現したと考えられるのである。

話が錯綜の気味を帯びてきたようであるので、ここで少しまとめてみると、人は快楽を求めて行動しているが、その快楽と密接な関係に自己表現というものがあり、これは人間にとって、至上の喜びを与えうるものであると言えるのである。

前述したように、我々にとってクラブは自己表現を実現しやすい場である。つまり、クラブというものが我々の働きかけによって、我々に多大な快楽を与えうる可能性をもっており、それを求める人達が集まってつくる抽象的な組識であるわけである。では、ここまできて問題となるのは、自己と他の関係である。フォイエルバッハは何故に極貧のうちに生を終わらねばならなかったのか。広瀬中佐が軍神として崇められ、幸徳秋水が何故に殺されなければならなかったのか。皆、自己と他の関係に起因するのではなかったのか。権力者の存在しないクラブと違って、現実の世界では、自己を表現することが、体制や組織にとって益であるかあるいは損害を与えるのかといった、安っぽい権力掌握者の判断に毒されなければならないのであり、その中で抹殺されねばならないことが多々あるのである。

絶対的なものが何も存在しないこの世界において、自己の領域で自己に絶対的なものを求めることはまちがった行為ではないだろう。(自己を越えるものに、絶対性を求めれば宗教とも右翼ともなりえるが、私はこれらの立場は否定したい。)それを求め、外へ表現した彼らは自己の領域をこえてしまったが故に、否定されなければならなかったのか。絶対的なものは存在しないこの世界で、何に規準を求めるべきなのか。それは歴史がもの語っている。孔子が批判される世の中になり、ケインズが国民所得理論の中で貯蓄が美徳であるという伝統的な考えをくつがえしたように。そして、権力者の時代はもう終わったのだ。我々の自己そのものが、我々にとっての規準なのである。その自己を表現すること、これこそ知によって地球を支配しつつある人間に与えられた至上の喜びであり、生きがいの1つでもあるのである。そして、他を犯さない限りにおいて、我々は最大限に自己を表現する権利をも持っているのである。

前述したように、クラブは自己表現の場、それも権力者もいず、容易にできる場である。我々サイクリングクラブは、自転車という媒介物を用いて大地を走ることによって、自然に対して自己表現できるのである。さらには、クラブの運営上で自分の役割というものを通して、自己表現できるのである。我々の手で、価値の規準をつくりかえるのである。

ここで、この文章の冒頭を思い出してもらおう。そう、戦艦大和の最後における上級将校の態度である。確かに彼らは完成した人間なのだろう。即ち、死に対する自己の感情をコントロールできる人間なのである。それが理性か悟性か、あるいは他の何ものによるのかはわからないが。そして、逆説的であるが、彼らは一端自己を殺すことによって、結局は自己表現をしているのである。実に屈曲的な自己表現なのである。しかし、彼らにとってはそれが1番完全な形であったのだろう。

では問題を我々にもどそう。我々は、こんな屈曲的な形をとらなくても、もっと直接的に、そして建設的に自己表現ができるではないか。それもクラブという最も身近な場の1つで。そして、我々はそうすることによって、人間の至上の喜びの1つを手に入れることができるのである。

最後に、こんな非論理的かつ独善的な文章を最後まで読んでくれた読者諸氏に深く感謝する。

地獄のプライベート – 社会科学部2年 杉本

地獄のプライベート

社会科学部2年 杉本

来る11月4-7日の早同ランを数日後に控え、我々1行4名は、軽いトレーニングの感じで、夜叉神-野呂川林道に挑みました。

さて当日、11月2日。私は、PM11:55発松本行の列車に乗るつもりで、PM11:00ごろ新宿駅に行きました。11月頃だと、今の時刻でも、その列車に乗れるのではないかと、非常に甘い考えで、5番ホームに行った時、何と8月、9月の登山シーズンの様な混雑ぶりではないですか。

私、重い輸行袋を担ぎ、闖入をいぶかるかの様な衆目の視線を背中に感じ、ホームの端から端へと歩きました。結果は私の足1本も入れる事は出来ませんでした。これは国鉄の方針が間違っていると思います。これでは登山客専用の列車ではないですか。昨今のサイクリングブームを考えても、サイクリスト専用車両を設けてもいいではないか。それにサイクリング自転車はデリケートな物です。こんな混雑した中に、たとえ入れる事が出来ても、目的駅に着く迄にどうなる事やら。なにせ相乗客が、野蛮なる登山者達。やはりサイクリスト専用車両を設けるべきだ。等と自己の甘さを弁護するかの様な事を考え、ホームのベンチに座り込みました。一服タバコをふかし、同行する3人が来ているかと思い、辺りを見回しましたが、彼等の奇態は見当りません。

10分過ぎ、20分過ぎても彼等の姿は見えません。11:35分ごろ青木が来ました。彼もまた国鉄の放漫経営を罵り、自己を弁護しているかの様な歩どりで俺の傍へ来て、2人でジトーとベンチに座って居ました。

40分ごろ神塚が来て、3人でジトー。3人寄れば文殊の知恵と言いますが、我々3人寄っても一向に知恵は浮ばず、結局隣ホームのPM11:45発の急行列車に乗る事に決めました。残る心配は小山が間に合うかどうか。彼は発車時刻1分前に来て乗り込み、4人は目の前の11:55分発の列車の乗客に侮蔑の眼差しを向け、一路甲府へと向かいました。

車内で不適当な睡眠をとり、甲府駅に着いたのがAM2:30。下車して、4人奇って何の知恵と言うのでしょうか、ここでまた一考案。と言うのは、この寒空のホームに40分程居れば、あの忌まわしい11:55発松本行の列車が到着します。その列車の下車客に紛れて改札口を出れば急行料金を払わずに済むというわけ。何と急行料金は400円ですからねえ。貧困なる我等にとっては非常な大金ですよ。鳴呼、おぞましや守銭奴達よ。11月の甲府の寒さに耐えきれず、大枚をはたいて改札口を出ました。

自転車を組み立て終ったのが3:10ごろ。そして冷えた体を暖める為に深夜喫茶でも入って一服と思い、捜しましたがありません。我が祖国、健全な都市、甲府でその様な所を捜すのが愚かでした。しかし、ようやくAM4:00ごろラーメン屋を見つけ、腹ごしらえをしました。何となく金をボられそうな店でしたが、そこは良心的な町甲府、思ったより金をとられず駅に戻って来ました。しかし戻って来てもとても安眠出来る様な気温ではありません。それでも、体を丸くし輸行袋の中に入り、うとうとしているうちに眠ってしまった様でした。7時頃、回りの喧騒で目が覚めました。目が覚めたのはいいのですが、体が冷えきって走る気力も失せていました。

しかし塩の売店でウイスキーを買って、ひっかけている内、4人精気を甦らせました。すみません3人でした。1人下戸がいました。それでは下戸はどうしたかと言いますと。彼は燃える下戸人です。この様な寒さ等、ハハハー。多分、便所にでも行って自家発電でもしてきたのでしょう。アレは100米を全力疾走した時と同量のエネルギーを消費すると言いますから。これは同期とは言え、あまりにもキツイ詮策だと思います。やはり前言を翻し、彼は健全なる運動に因り体を暖めた事と思います。

さて体も暖まり、いよいよ出発しようかと思い、自転車に跨がった時、『ちょっと待ってくれ、』と機先を挫く様な声が聞こえ、後方を振り返ると、1人ペダルを手で回している者がいました。「クランクシャフトがガタガタで走れんわ」結局彼は、輸行し東京へトンボ帰り。何の為に甲府まで来たのかを彼は車中で考え帰路についたと思う。

さて精鋭3人が残り、いよいよ夜又神峠を目差して出発となった。峠近くになって、九十九折の道が見えだしてくると、昨夜の疲れもあってか、かなりバテ気味になった。それから書き忘れましたが、この日の天候は曇天でした。

3人が峠に着いて、弁当を食べ、さてこれからどうするか。天候が大分怪しくなって来た様です。でもそこは3人の精鋭サイクリスト、登って来た峠を下るのもアホラしいので、強行する事に決まりました。そしてあの長い夜又神トンネルを越えると、そこは雪国ではなく、中国のトラ等が出て来る絵巻物か、はたまた高校の漢文の教科書に出て来る挿絵の様な所でした。そして、さらに驚いた事には、トンネルの向う側では曇天でしたが、此方側に来た時には、みぞれまじりの冷たい雨が降っているのではないですか。そんな状況を見ても、「ひき返そう。」等と自分から言いたくなかったのでしょう3人は黙々と飽くまでも力強そうにペダルを踏みこみ続けました。

これが、我々を知らず知らずの内に地獄のランへと導いて行く事になったのです。林道を走り初めて30分ぐらい経った頃でした。突然、正に突然です。米粒ぐらいの霰が、斜め前方から夕立ちの様に降って来ました。これには驚きました。恐くなりました。何しろ顔面に叩きつける霰の痛い事、痛い事。私はメガネを掛けていますので、そのメガネの面積だけの苦痛はなかったのですが、メガネに当たる霰が、カチンカチンと音をたてているのです。それはもうメガネが割れるのではないかと思うくらいの音でした。そして、メガネに処って防げた内体的苦痛は、メガネが割れるのではないかと思う精神的苦痛に変っていったのです。私初めてでした。こんな体験をしたのは。

雨は1時間程降り続きましたが、猛烈なる霰は10分間隔ぐらいで襲って来ましたので、なんとか走り続ける事ができました。ここで書き加えて置きますが、青木と私はマッドガードを付けておらず、さらに私はライトを持っていませんでした。悪条件は重なるものですね。いつしか下の地道は霰から冷たい雨に変った為、グチョグチョ。

私達はマッドガードがない為、背中は泥だらけ、当然前も泥だらけ。これは下宿に帰って判った事ですが、ドロだらけの服を脱いでパンツを見たら汚ないの何のって真黒けのけでした。これでは当然パンツの下まで真黒。みじめでしたー。こんな訳で、霰の後には、泥に悩まされ、そして最後の地獄に会ったのがトンネルでした。

恰度あれは、林道が180度折れ曲っている所から100米程手前の所でした。あまりもの泥を飛ばしたので輪行袋には泥がこびり付き、その重さでバンドの所の布が破れサドルから輸行袋が取れてしまったのです。サドルに再び付けて走るのにはかなり時間がかかると思ったので、2人を先に行かせ輸行袋を取り付けにかかったのです。

結局、たいして時間はかからなかったのですが、それよりも今度は、このトンネルの多い道を無燈で、しかも1人で走る事になってしまいました。さらに困った事にはこの野呂川林道のトンネルは、トンネル内でカーブしているのです。幸い1台自動車が走っていましたので、その車の後を必死でついて行き、幾つかのトンネルを通り貫ける事が出来ました。が所詮は自動車と自転車です。私の方が遅れるのは無理もありません。そして到頭、私1人で真暗なトンネルを走る事になってしまいました。

初めの内は、慎重にスロースピードで走っていた様でした。がしかし、前の2人に早く追い付きたい為か、かなりスピードを出して走ってしまった様です。と言うのは、初めの2、3のトンネルは無事に通り貫けましたが、4コ目か5コ目のトンネルに入った時、1回目の転倒。しかしドロ水が幸いして外傷も負わず、起きあがり、また走り出す。このころになるとドロが汚ない等と言う事は意識になく、ただ前の2人に追い付きたい気持で必死だったと思います。

トンネル内での転倒の原因はカーブで壁に接触しての転倒でした。そして2回目の転倒を最後にして、前の2人に追い付きました。恰度、比頃舗装に出で、3人で早川に沿って走り、身延線波高島駅に着いた時には、やり終えた男の笑みが3人の顔から浮んでいました。

ああブナオ峠 – 商学部3年 中野

ああブナオ峠

商学部3年 中野

私の目の前には、少し変色しかけた地図が広げられている。地図には赤のペンでコースが示され、到着予定時間が書き込まれてある。12時西赤尾着。5万分の1「下梨」の地図である。私がこれから述べようとしていることは、私のいままでのサイクリング活動の中で最も過酷だった一日の記録である。その記憶の糸をたどる時、私の総ての毛という毛は逆立ち、恐ろしさのあまり、気絶する程の快感の極致へと達するのである。またしても例の発作が、タスケテクレ。

その日は、学校の体育館で目をさました。昨夜の雷雨もあがり、曇っていた。例のごとく、早朝のきついトレーニングの後で、テントを畳もうとして驚いた。豪雨によってできた水たまりで、テントが泳いでいるようではないか。水を十分に吸い込んだ私の11号テントは昨日よりも、はるかに重くなっていた。自炊はできないので、パン食となった。この際に、昨日なんと、パンクを5回前後もやり、登りにおいては、ヘバってしまい酒井主将のお世話になり、他の部員の足を引っぱったと思い込んでいた私は肩身が狭くて、パンもろくろく喉を通らないありさまだった。このような状態で、荷物を自転車に付け福光町を出発した。今日はパートランだった。

福光町を出て少し行くと道が2つに別れ、不幸な3・4班は右の道を取り、一路刀利ダムへと向った。前方には雨雲が垂れこんでいて、我々の行く手が多難であることを示しているかのようであった。最初は田園の中の平らな道を走っていたが、刀利ダムに向かうにつれ、勾配も徐々に増していった。刀利ダム到着。ここまでは無事故で体調もよかった。しかし、少々空腹であった。この先の中河内で買い食いする所があり、また、ブナオ峠までもうすぐであるとの声に、今日はなんとか行けそうだと思った。刀利ダムによって造られた湖の岸沿いに走ると、やがて中河内らしい所に着いた。家々をよく見てみると、あちこちにいたんだ所が目につき、この村が数年前から廃村になったことを示していた。私は空腹のままブナオ峠にアタックしなければならなかった。

中河内から少し行くと道幅はかなり狭くなった。この頃から、フリーランになっていた。前方で久保氏が転倒した。道から落ちそうになっている久保氏は、ハンドルにしがみついて、「助けてくれ!」と言っている。しかし、私はこれを無視して必死にペダルを踏んだ。もう、かなり走ったように思えた。前方に数人の者が休んでいるのが見えた。私はそこに到着すると、自転車を投げ出し、朝食の残りのパンの耳をもらい、これを食べながら道の脇に大の字に寝そべった。実際、私はかなりバテていた。その時、雨がポツリポツリと降り始めた。雨から逃れようとするかのように、我々は走り始めた。私はジリジリと遅れ出した。いつのまにか私の後に班長の鬼のような(その時はホントに鬼に思えた)石沢氏がいて、私が少しでも休もうとすると、

「バカ!降りるんじゃねえ!」とか「こら!あまったれるな!」とか、

今にも私にかみつかんばかりに恐ろしかったんだワ。

一心不乱にメチャクチャともいえる地道を登っていく内に、私は大きな岩にのりあげ、トークリップを締めていた為に自転車と共に道へたたきつけられた。その際に、私は地面から突起した石で背骨をしたたか打った。疲れきった私の体にはダブルパンチとなった。こうして昨日同様に、酒井氏のお世話になることになった。雨足は増々激しくなり、遠くでは雷さえ鳴り始めた。道は雨水が流れて川のようになっていた。私の状態から見て、自転車に乗れないと思った酒井氏は、峠までもうすぐであることを考慮に入れて、私に自転車を押していこうとの提案をした。

私はすぐに承諾した。しかし、押し始めて10分しない内に、酒井氏が見えなくなってしまう。そこで、こんどは自転車を取り換えて押すことにした。疲労と空腹の為に、精も根も尽きはてた私は、首にまきつけたタオルに染み込んだ雨水をすすりながら押しつづけた。雷は私達の頭の真上でガンガンなり、雨はバケツをひっくり返したように激しくなった。このように鉄のかたまりを押しているのだから雷に当っても不思義ではなかった。雷に打たれてしまった方が楽かもしれないなどと思いながら、ふと前方を見ると、石沢氏、斎藤氏、大上氏が私の目に飛び込んで来た。私は斎藤氏、大上氏に両腕を支えられて歩いていった。この時の私の状態はといえば、不断から活動の鈍い思考に関する脳の活動が全面的にストップした、夢うつつのものであった。

この状態から私を引きずり出すように前方から車のエンジン音、クラクションが聞こえて来た。車の運チャンが乗れと言っている。私は何が何だかわからないまま、車の荷台に入れられた。車は動き出した。は何が何だかわからないまま、車の荷台に入れられた。車は動き出した。

ここで、視点は中野氏から離れてブナオ峠へと移ります。あらゆるデータをもとに実況中継を試みようと思います。

こちらはブナオ峠であります。現在数名の者が到着しています。その後も、続々と到着しつつあります。道はかなり勾配があり、雨のためにとても自転車を乗れるような状態ではありません。自転車に乗って来る者もあり、押して来る者もあります。アッ!、あの赤い自転車は穂苅君のようであります。彼はサドルから腰をおろして、トップチューブにまたがって、足で地面を蹴りながら登って来ます。到着した者は木の下で集まり、グランドシートを頭からかぶり空腹のためにグッタリとしています。その時です。ちょうど通りかかった、その道唯一の営林署の車に、程島氏がへなへなと近寄って片手をあげ、それを止め、「すみませんが、食いもんありませんか?」と尋ねたのであります。そして運転手の出してくれた弁当の残り3分の1ほどを、全員でハエのように群がって食ったのであります。

車が止まった。峠に着いたようだ。みんなが集まって来た。穂苅君の口もとに御飯粒がくっついているのがとても印象的だった。斎藤氏、大上氏、私と自転車を乗せた車は峠を下り出した。どれ位の時間が過ぎたのだろう。車は舗装路を走っていた。西赤尾に着いたようだ。自転車が並べてある店で私達は車から降りた。細尾へ行った班は、すでに到着していた。斎藤氏、大上氏は食糧を買い込んで、再び車で峠へ向った。私はパン、なめこそば、山菜そば等を腹いっぱい食べた。エネルギーの入った私の体は脳細胞を動かし始めた。

数回目の事情説明をしていると、車が穂苅氏と自転車を運んでもどって来た。他の者は各自、自分の自転車で下ってきた。この日は、予定を変更して西赤尾の五箇山の合掌集落に宿泊することになった。

峠へ登るのも慣れていず、自転車経験もない私にもって、総標高差1万mを越すという、75年度中部山岳夏合宿は恐ろしいものであった。しかし、その恐れと戦いながら、1つ1つ峠をこなすにつれ、ライディングテクニック、メカ知識等は私の身について行った。そして、合宿終了時には、私はある確信を心にいだいていたのである。私もどうにかサイクリストの仲間入りができたと。

オープンサイクリングに参加して – 佐藤さん&村上さん

オープンサイクリングに参加して – 佐藤さん&村上さん

(一般参加者寄稿)

大田区南千束 佐藤(信)さん

大田区南千束 佐藤(信)さん

お元気ですか。

WCC主催のオープン・サイクリングに参加してから、はや1ヶ月が過ぎました。

思えば、ほんの冗談で友人に誘いをかけたところ、すぐ話にのってくれた彼女のおかげで、久し振りに楽しい一日をおくることができたのでした。

初日からバスに乗り間違えたりして、クラブ員の方々には、大変迷惑をかけたこともありましたが、良き思い出として我がマメ日記に書いておきました。雨が降りそうな天候だったのにもかかわらず、走り終わるまで、雨を降らせず、しかも、かの雄大な日本のシンボル富士をもくっきりとその美しい姿を見せて下さった、かの地の方に感謝しております。

オープン・サイクリングとしてのコースの選択もよく、日頃、自転車にはあまり親しみのない私達も軽くこなせました。この夏、できたらまたあの付近でサイクリングをしてみたいものだと思っております。オープン参加後、2回程サイクリングらしきことをしてみましたが、なにかとりこになってしまいそう。

最後に、楽しい一日をプレゼントして下さった質実剛健の志士の方々へお礼を申しあげます。

中野区沼袋 村山(美)さん

中野区沼袋 村山(美)さん

早大サイクリングクラブの皆様、その後、如何お過ごしでいらっしゃいますか? 私はゼミのレポートやテスト等、色々と忙しい事が続き、この感想文も依頼を受けてから、もう随分と経ってしまったのですが、今やっと、こうしてとても退屈な授業の時間を功みに利用して書いています。何しろ、全く文才がないので支離滅裂になってしまうと思いますが、我慢して読んで下さい。

オープンに何故申し込む気になったかと言うと、去年友達と軽井沢に行った時にレンタサイクルで自由に走り回った楽しさが忘れられなかったからです…。ユースに行く前に、バスを乗り違えて寒い道で途方に眩れた事等、ハプニングがありましたが、部員の方達が親切にして下さいましたので、大変助かりました。私の場合、初めのうちはなんとかスムーズに行って良かったのですが、普段から余り自転車には乗り慣れていなかったので、1時間もすると、もう足が疲れてきて、昇り坂では、まるでペダルが踏めず、すぐに自転車から降りて歩き出すという有様で、自分の運動不足を再確認させられました。

その上、崖から落ちてしまうのではないかという恐怖心から、道路の中心近くを走り、車が通るたびに同じ班のHさんをヒヤヒヤさせてしまいました。Hさんごめんなさい!それに比べてN子さんは、昇り坂になっても、びくともせず、そのままペダルを踏み続け、無情にも私を置いてきぼりにして、どんどん行ってしまったのです。同じ女性でありながら、どうしてこうも違うのかと、他の班の友達と慰め合いながら、もうとっくに見えなくなってしまったN子さんを追いかけて、なんとかユースに戻り着いたのです。

舗装されていない石ころだらけの道も嫌だったけれど、やっぱりあの昇り坂が1番憎かった。後で聞いたところによると、友達は、あの憎っくき坂を通らなかったとか!ああ、私もそっちの班の方が良かったなんて、ちょっぴり思ったりして…。

今、こうやって考えてみると、あれも案外良い思い出になってるけれど、心残りなのは、他の班の人達と余り話をする機会がなかったこと、もっと他の班の人とも話しがしたかったのに。でも、オープンのおかげでN子さんという素晴しい友人ができました。早慶戦も彼女と行ったのです・・・それに、あの時いくつかの素敵な恋が芽生えたかもしれない。クラブ内に魅力的な人が余りに多いことに私も驚いた位だから。

人と人との出会いって、とても不思議で大切なものだと思うし、オープンに行って良かったとつくづく思っています。ゼミを休んで出かけた甲斐がありました。今年の夏も又、軽井沢でサイクリングをするつもりです。今度はタンデム車にも乗ってみたいと思ってます。これを書き始めてから、もうだいぶ時間が経ってしまいました。そろそろペンを置くことにします。最後に早大サイクリングクラブの今後の御発展を心からお祈り致しております。

オープンに参加された方々へ

沼袋の「そばかすお嬢さん」より

昭和51年私的回想 – 教育学部2年 金沢

昭和51年私的回想

教育学部2年 金沢

昭和51年は、何から書き始めたら良いのかわからないほどの年だった。講義も始まって数週間ほど過ぎた時、前から入ろうと思っていたサイクリングクラブに入ることを決心して、立て看板で見て知った部室に向かった。そこは11号館の地下のタバコの煙のたまり場みたいな所で、おせじにもキレイな所ではなかった。いくつかのサークルの寄り合い所帯みたいな所だから、一体どこにサイクリングクラブがあるのかまるでわからない。

11号館の地下に部室があると知っていただけの僕は、階段を降りると立ちすくんでしまった。でも、幸いなことに、サイクリングクラブは、本当にわかりやすい所にあった。階段を降りた所から、左に少し行くと、そこに剥き出しになった部室があった。僕は、猛獣の前に放り出された子羊のように脅えて、「クラブに入りたいのですけれど」と1番右側に居た人に言ったものだった。残念なことには、その人が一体誰だったのか覚えていない。その人は隣りの机に居たNさんに「入部希望者だぞ」とどなった。Nさんは大急ぎで僕の前にすわると、手に持っていたアルバムをひろげて、丁寧な口調でクラブの状態について説明し始めた。「このクラブは家族的で、本当に雰囲気の良い所で…」その後Nさんが何を僕に話してくれたのかは覚えていない。頭に血の上っていた僕は、「入ります、入れて下さい」としか言うことができなかった。小心な僕にはそれ以外の言葉がみつからなかったのだ。

部室には何人かの先輩達が慣れた様子で雑談をしていた。その中で僕は、いわば他所者で、同じ家族の一員でもないわけなのだから、まるで馬鹿げた異和感に襲われていて、「これから先、この中でやっていけるかどうか」そればかりが心配だった。今から考えてみると、それは取り越し苦労だと一笑に付すことができるのだけれど、多分僕以外の誰もが1度は通らねばならない試練の時なのではないかと思うのだ。

入部してからすぐに総会があったのだけど、僕はまだその中になじむことができなかった。どうやらクラブの中で自由な感じで話しができるようになったのは、5月の新歓ランからであった。その日の朝は、夜からの雨が降り続いていた。母から作ってもらった昼食をフロントバックにつめ、シュラフをキャリアにしばりつけるとヤッケを着た。7時にTさんに電話して、本日決行の話しを信じられない気持ちで聞いていた僕は、とにかく集合場所の善福寺の交差点にだけでも行こうという気持ちでいっぱいだった。雨は激しくなるばかりで一向にやむ気配はない。

2泊3日の新歓ランは、始めてのことばかりだった。テント生活や、自転車で長時間かかって峠に登るなんていうことは、今まで僕の行なってきたサイクリングとは本質的に異なるものであった。まして雨の日のランなどは想像したこともなかった。語り尽くせぬとは知りながら、僕の胸の内は、奥多摩湖、相模湖、名も知らぬ新緑の山々の美くしさを、そして見てきたもの全てを、語り続けていた。

新歓ランの終ってからの僕は、1週間に2、3度部室に行くようになっていた。新歓ランという共通の話題を持った僕は始めて部室に来ることを許されたような気がしていた。いや、その時僕ははっきりとそう確信していたのだと思うのだ。

6月になるとプレ合宿があった。始めてのサイクリングクラブらしいサイクリングであったと言えるであろう。1泊2日の入笠山・麦草峠というコースは、参加した者なら誰でもその苦しさを思い出すことができる。しかし貴重な体験であった。どうにかこのプレ合宿を乗り越えた自信こそが、僕をしてあの重戦車に今も乗らしめているのだから。

入笠山は、その美くしい緑で自らを包みながらやさしく、無力な挑戦者を迎えてくれた。汗をたらし、膝を震わせながら、あえぎつ登って来るサイクリストを無言で迎えてくれた。この声のない歓迎こそが、苦しみを和らげてくれる代償であることを僕は始めて知った。美くしい自然に包まれるために青春の情熱をもやそうとする。それが他の人から見ればいかに馬鹿らしいことであろうとも、僕は走り続ける。きっと、誰にもその時の気持ちを伝えることはできやしないのだ。僕は僕にしか通じない言葉でしか語ることができないのだから。

プレ合宿で始めて輪行なるものを経験した。輪行について何も知らない僕は、Tさんや、Y君の手でバラバラになっていく自転車を見まもることしかできなかった。もともと論行用の自転車でないのに加えて、リテーナーも使用してないし、マッドガードも輪行用でなく、今では誰もが知っているあの頑丈なキャリアをつけていたのだから、TさんやN君達の苦労がしのばれる。それにつけてもあの時、分解された自転車を再び組み立てることができるのかどうか不安でたまらなかった。いくつかのネジはなくなったものの、自転車はどうにかもとの形になった。しかし僕の自転車は重い。その後、輪行する度にウェートリフティングの選手になったような気がするのも自然なことだ。

7月の下旬から夏合宿が始まった。僕はA君、I君、K君、S君らとフェリーに乗り苫小牧へ到着した。合宿前に少し走っておこうという計画での早めの北海道上陸であった。苫小牧から様以まで輪行して、襟裳岬に行くことを計画していたのだ。様以で自転車を組みたて出発したのが午後3時、普通なら様以で1泊してから襟裳岬に向うのだが、そこは強気で押し通してしまった。襟裳岬は風と霧と断崖とで我々を迎えてくれた。自然がその威厳をその厳しさでもって我々の前に示したのだ。襟裳岬から広尾までの黄金道路はナイトランになった。風は激しくなるばかりで、自転車はその行く手をいく度となく阻まれた。小石まじりの突風は工事中の看板までを数mの高さに吹き上げるものだった。それに加えてナイトランだというのにライトの数が足りず、ライトがあっても電池が消耗していて、本当に最悪の状態であった。我々はあの時、死と対峙していた。釧路には合宿開始の2日前に着いた。すでに何人かの先輩方が到着していて我々を出迎かえてくれた。合宿開始の時、釧路駅は黄色いユニホームでいっぱいであった。

僕はこの合宿で食当という重大任務をおおせつかっており、合宿に対する不安は、人のそれよりはるかに大きかった。食当については事前にYさんから指導してもらっていたのであるが、いざ本番となるとはたしてうまくいくのかどうか、釧路の駅でおちおち寝ていることができないほどであった。その僕の仕事に対する批判であったのかどうかはわからないけれど、合宿の打ちあげコンパで清い体を大衆の目前に、自分の力を越えた力によって晒される事となったのは誰もが知っている通りである。

北海道はすばらしかった。特に支笏湖の夕暮れは、一生涯僕は忘れることができないだろう。西の空は紅にもえており、湖はその紅をわずかに揺れる水面に映している。そして東の山並みを越えて純白の雲が恵庭岳の頂上をやさしく包み込むように、その手をさしのべてくる。部員の頬は夕日を受けて美くしく、そして長かった合宿をそれぞれの心の内で思い出しているのであった。

合宿は札幌で解散となった。僕はSさんといっしょに青函連絡船をなかつぎとして、陸路をとって上野へと向かった。僕の輪行袋は全てのキャリアに加えてサイドバックもはいっており、手にはフロントバックにハンドル、そしておみやげが紙袋にいっぱい、全ての荷物を合計すると実に30kg以上あったと思われる。その状態で僕は青函連絡船から国鉄ホームへと走った。その甲斐もあって、急行八甲田ではSさんといっしょにすわることもできた。夜行電車の中での寝つかれない夜の中で、北海道の合宿での苦しいことさえもが思い出というやさしいベールに包まれて、僕の胸をあつくさせながら浮かんでは消えていくのであった。

11月になると早同交歓会があった。クラブにもすっかり慣れて、輪行もどうやら1人でできるようになった僕は、小田原から伊豆まで途中真鶴岬を回って走った。僕は1人で走りながら、浪人の時のことを思い出していた。不安と絶望の中で暮らしたあの1年がなつかしくさえあった。海はただ沈黙することだけしかしなかった去年と較べて、今年の海は、その波の小山に光る日の光りで僕にメッセージを送ろうとしているようであった。海は再度帰ってきた僕にあいさつをしていたのだ。

早同は天候にもめぐまれて、念願の天城トンネルも越えることもできたし最高のランであった。天城トンネルは、かって戦時中に出征が決まった学生達が、川端康成の伊豆の踊り子を胸にしまって、果せなかった夢のくやしさに涙しながら通ったものだと、聞いたことがある。そのトンネルを時代が違うとはいえ、同じ年代を生きる我々が喚声をあげて通り過ぎて行く。天城トンネルの中には、いまだにあの時代の涙のあとがあるのかもしれない。

僕のエピソードの断面によるつたない回想はこの辺で終る。この1年のクラブのランは、僕が決行か否かの分岐点に立たされる時、その分岐点からぬけ出し、可能性のうちへ飛びだして行くための、力の一部を養うためのものになったのは確かなことだ。平穏無事な生活を送るものに人生の充実をつかむことはできない。生命のはげしい燃焼感のかけらも知る事をなくして、ぼう然と老いて死ぬことはさけたいと思う。そのために、僕は走るべきなのだ。自分の限界を目指して自然と対決しながら、自己の力を養うべきなのだ。

クラブに対する1個人の集団意識とその行動 – 政経学部3年 深井

クラブに対する1個人の集団意識とその行動

政経学部3年 深井

我々はクラブ員である。しかしその前に1人の人間、1個人である。その時我々は集団をどう意識し行動し、考えるのであろうか。

それは生まれて初めて家族という最小単位集団に出会うことから始まる。そして次に学校、特にクラスという集団に出会う。そこで集団意識と行動を養われながら、社会という大きな集団へ序々にはいりこんでいく。その中で私はより特殊な集団であるクラブ(なぜ特殊かというと、それは社会という大集団への加入過程における小集団への反省を意味しているからである)についての再認識を新らたにし、その集団意識と行動に関心を持ったのである。私は皆さんがクラブという集団に対するクラブ員としてではなく、1個人としての意識を持たれることを期待する。

クラブを集団と考えるのは早急であろうか。集団とは、同じ意識同じ思想の下に同じ目的を持ちながら、各構成員が協調し行動する団体なのである。そういう意味では、クラブというのは少し違ってもいいのではないか。特に我がクラブは。違うのはどこか。それがこの主題であるところの「個人のクラブに対する意識」だろう。おそらくクラブが初めて創設される場合、その意識、考え方、目的は同じであったにちがいない。しかしながら作られた後、入る者にとっては、それは当てはまらない。そこに妥協と寛容が必要となってくるのである。

「作った者の寛容(今ではもはやそういう方はクラブ内にはいらっしゃらず、成文として残るのみだが)とそこに入る者の妥協とである。ただその妥協と寛容をもって各個人の意識、考え方、目的の最大類似点を見いだすことによってのみ行動できる。クラブの発展は個人の意識を制限するのだろうか。それは個人にたよらねばなるまい。

なぜなら、クラブは存在、悪くいえば手段にしかならず、支配し組識するのは個人だからである。といって制限されていないとは言いえない、クラブ内のクラブ員たることによって、意識でき行動できうるからである。ただその過程(クラブに入り、クラブ員として活動していくまでの意識の高まりを持つこと)は、制限されてはいけない。それが重要であり、そこで必要とされるのは妥協ではなく決心であり、確固たる意志である。

しかしそれ以後となると別だ。まず内からクラブを見つめるためにも、妥協し、制限をうけねばなるまい。ただ流れにまかれてはいけない。つねに個人たることを忘れるな、そういいたい。それは行動においてもいえるはずだ。クラブ員としての活動をしているだけではいけないのか。もはや集団の内にいるかぎり、その集団の方向に反することはできない。しかし1個人にまでもどるとき、その個人としてそれに反することは許される。

集団の方向は妥協にすぎない。個人の方向は自分にとって絶対であるはずだ。この点にある種の均衡が見られる。つまり大きな集団には妥協という弱い支配力しかなく、小さな個人には絶対的な自己支配力が支えられているのである。結局大集団へ向うほど弱いのである。しかしながら、もう1度考えてみよう。1個人という場合、それに対する集団が2人であろうと40億人であろうと、その意識は同じはずではないのか。ここに人間の弱さがある。クラブにおいてもそれが顕著に現われている。つまり大きな集団は弱いのだが、大きいということが恐いのである。ここに下に対する支配力の問題が出てくる。大集団は支配力が弱いのだが、下からみればその支配力はより強く思えるのだ。なぜか。それはその内から見てしまうからだ。外から1個人として考えるべきだ。そこから出発してほしい。そういう意味で我がクラブは貴重な存在である。実に1個人たることができうるというよりそれに近い。こんな可能性あるチャンスはない。さあ1個人として集団を考えようではないか。意識と行動そして目的が同じことがBESTではないのか。

さてクラブ員としての行動についても述べよう。それは妥協の上にたった行動であらざるをえない。ここにおいて妥協に対する反発というものは許されないのであろうか。前述の1個人の意識というものは、ここにおいて粉砕されてしまうのではないか。確かに表面的に具象的にはそうなってしまう。しかしそれではいけない。クラブにとっては表面的に何ら害とならないだろうが、個人にとってそれは大きな障害、危険となってしまう。ここに無という問題が提出される。

個人が大障害、危険からのがれたいのなら、その個人は無におちいらねばならない、その無が大切である。大きく見て無におちいることが人間には必要である。それは存在、現象、行動と表裏をなす人間にとっては不可欠なものである。もちろんあらゆる現象の否定ではない。それは個人に反省した対自した、もっともわかりやすく言うと自分に帰った時はじめて知るものである。ただここで言いたいのは無というのはつねに裏であるということだ。つまり無を内に秘めて行動せよということだ。

わかりやすくいうと、たえず自分を見つめ、活かしながら、他を意識し考え行動することである。そして自分を見つめるということから自分の存在を知るのであり、無を通じてそこから集団というものへ飛躍できるのである。ここに1つの結論が導けたように思われる。個人が無におちいることによって、その人は集団に加入し行動することが可能となる。そして個人はその集団の一員となるとき、無がすべての意識、考え行動目的を妥協に導き、そこに集団が成り立つことができる。又個人はその無を通じて個人にかえり個人たることができる。ここにおいて個人と集団の関係が、ある種の循環現象となっていることが判明した。そこには個人と集団の断絶はない。

常識 – 政経学部3年 高橋

常識

政経学部3年 高橋

人間は、言葉を話すことによって、いろいろな点で他の動物と区別される。その1つに常識というものがある。常識とは、社会に蓄積された知識である。そして、それはその社会の性質を規定するものである。なぜならば、人間は基本的な生活部分においては、およそ常識にしたがっているからである。与えられた環境の中で、よりよく生きるための辞書の役割を常識はもっている。

常識の長所と存在理由を考えると、まずそれは我々に考える手間を省いてくれる。各各の人間は同じ問題でいちいち迷っていると、人生もなかなかめんどうで頭が疲れるが、「こういう場合は普通こうする」ということが決まっていれば、自己の言動に理由や根処を捜す必要がないから人が心を悩ますことも少ないだろう。また一方、常識がみんなの頭の中に共通であることから、それは大きく秩序大系をつくり出している。常識はそれ自体罰則の無い法律になり得るのである。それが日常の生活に欠くことができないものであることは容易に理解されよう。儀式、祭礼などを例にとれば、もはや人間は頭を使う必要がない。決まった作法に従って、決まったせりふを話し、だれが命じなくても事は型どおりに進んでゆく。そればかりか常識は文化の発展や普及にも役立っている。祖先の多くが人生の中で迷ってきた基本的な事がらに心を悩ますことなく、人間はその思考能力をもっと発展的なことに集中することができる。

しかし、常識は反面大きな危険を生み出すことがある。常識が万能であるような錯覚を起こすことが我々にはある。しかし常識はすべて物に例外なく適用できるものではないし、最良の結果をもたらすとは限らない。典型的な物にはあてはまるが、特殊な場合は考えに入っていない。しかし、特殊な場合は多く存在するし、またどんな事にも少々の特殊性がふくまれていないとはいえないだろう「殺人は最も狂悪な犯罪である。」と言明することはできない。過去の裁判例などから見ても例外はいくらでもある。これはほんの1例にすぎないのだが、常識に慣れ親しんだ我々の脳はそれをなかなか認めることはできない。常識で作られた秩序は乱したくないものだし、例外をいちいち考えていたのでは、常識のもつ安易さというメリットが失なわれてしまうにちがいない。しかし、例外に目をつぶって常識を擁護しようとすることは大変に危険な事ではないだろうか。

ありきたりでない物にもある正当性が見落とされはしないだろうか。また、物事に常識で善悪をつけようとするならば、すべての進歩的な考えから、発明発見までが否定されてしまうのではないだろうか。また、1人の人間にとってみれば、ふだん自分の目で状態を理解し、自分自身の思考で対策を決める習慣のない人間は、常識の辞書に載っていない事がらにぶつかると、うろたえてしまうのではないだろうか。

もちろん、我々は常識の助けなしには生きられないだろう。しかし、常識に支配されることは危険である。我々は常識というものを正しく認識し、わり切って、その良さを引きだし、自己の個有の考えを殺さぬようにしなければならないと思う。日本人はまだまだ、普通ということを目標に生きる人々が多いように思う。個人個人がもっと独立であってもよいのではないだろうか。

狼たちの午後 – 政経学部1年 松村

狼たちの午後 ―神宮に散る青春模様―

政経学部1年 松村

「久しぶりだのー、松村!」

キャンパスで声をかけられた。振り返るとM君である。ぼくは世に言う5月病とやらで、部室にしばらく御不沙太していた。「おまえ、死んでたらいかん。神宮へ行こうぜ。」よし、ここらでいっちょう頑張ったろ。こうしてぼくは、早慶戦の徹夜組に混ざることになった。だがその時、1つの青春が運命の淵から落ちていったのを誰が知り得ただろう。

そして27日夜9時。信濃町駅を出て球場へ。近づくにつれ、ぼく達を襲う狂人の如き雄叫び・・・。ああ!そして場外には、詰めかけた見るも異様な人々が、わめき、走り、淫乱どんす、狂気の渦。サンヤのおっちゃんよろしく、一升片手にうつむく人。はるか天空を仰ぎつつ、高邁な思想を語り、立ちションする人。「大変な所へ来てしまったらしい。」

ぼくは、狼の群れに迷い込んだ一匹の子羊のように、震えおののいた。

やがて人の輪が作られ、酒が注がれた。

「明日はガンバロー!」

初めは静かだった我がクラブも、酒が回ってだんだん乗って来る。都の西北、電線音頭、そして1字違いのヤラシー歌。さっきまでの不安も、酒の力で不思議と消え去り、ぼくはだんだん図々しくなっていく。

「1年走れ―!」H・S両君にしがみ着き、突進。上げる足、叫ぶ声が、自分の物と思えない。ナイターの照明塔がグルグルと回る。「ドカッ。」誰かにぶっかる。「どうも失礼しました。」だがよく見ると電柱だった。

「ワセダ!ワセダ!」走るにつれて、心はまるで空を舞う様。

「こんなうれしいことってあんの。」「○○バンザイ!/○○バンザイ!」

お互にたたえ合う。植え込みにしゃがんで休む。横では誰かがゲボゲボ吐いとる。

「しっかりせい!しっかりー。」

先輩かも知れない彼は、悲しい目つきでうなずいていた。

笑いながらころがる人。激怒して空を飛ぶ人。ゲロ吐きながら走る人。一升びんをかじる人。ぼくは、薄れていく意識の中で1つだけ考えていた。「みんな狂っているんだ。」だが、この恐ろしくも恍惚の地獄から身を救い出す理性は、もはや消えうせていた。

「松村飲め―。」先輩達の輪にもどり、角ビンを注がれる。酒盗り物語の主人公M君は、どこからか、次々と一升ビンを送り込んで来る。「グワー。また盗った。盗った盗った。」

先輩達のお酌は、わんこそばもまっ青。カーブ・ドロップを使い分け、うまく酒を投げ込んで来る。調子に乗り、やたらに飲んだ。人の口から酒が出て、一升ビンが歩いていた。

「オエー。酒が何ら。女が何ら。わしゃやるどー。」

まるでバケモノだった・・・。

気がつくと、ぼくはシェラフに入っていた。セーター2枚と雨具を重ねても、まだ震えが止まらない。断続してやって来る寒さの中で、ぼくは必死で叫んでいた。

「オレは死なんゾー。絶対死なん。19の身空で死ねるか。」

K君も言った。

「そりや、こんなんで死んだら、猿死にや。」

目が覚めると、空が明るい回りで焚き火が燃えている。地獄の一夜が明けたのだ。

「ああ、生きていた。」

ぼくは生命のすばらしさに感激した。

「松村、大丈夫か。」

「水。ミズ・・・」

「ガブガブガブ・・・ウプツ。ゲゲ、グウエー。」

立てなかった。現実がお留守だった。ぼくは後悔した。

「あんな飲むんじゃなかった・・・。あれからぼくは、慶応の人たちとケンカしたそうな。身震いがした。

井上さんにかかえられ、タクシーを待った。1台目の運ちゃんは、巨大なドブねずみを見て、一目散に走り去った。家に着き、井上さんと握手して別れた。有難かった。むさぼるようにシャワーを浴び、さまよいながらベッドに沈んだ。

急性アル中。試合のあった2日間、身も心もずたずたになった廃人は、浴衣姿でへらへら笑いながら、街の野浪猫を追っかけ回していた。

飛行 – 政経学部3年 高橋(純)

飛行

政経学部3年 高橋(純)

自転車に乗って出かけよう

いつもの暮しに飽きたなら

この町のこの駅で過去に別れを告げ、片道切符を買おう

重く、よどんだ朝もやの中

行商のおばさんと連れだった女学生が

ぼくの後から降りる

あまりの静けさに、ぼくはえりを立て手をさする

白っぽい大気はまだ目覚めない

部品と工具のたてる冴えた金属音が

空白のうねりをかき消した

白い大気と白い息にさまたげられ

空の色はわからない

手にもった地図の上に想像の旅をしながら

ぼくは柴色の煙をはく

出発にはタバコがよく似合うようだ

駅をあとにする時タバコをふみつぶさなかったので

それは、ぼくの体温のなごりを残して、くすぶりつづけているだろう

やはり白い息をはく

車がときどきぼくを抜き去る

線路ぞいの国道を行くと

さすがに田舎町は家並がすぐとぎれて

かわりばえのしない田舎道

標識が峠の入り口を知らせる

車がぼくを抜いて行かなくなると

小川に沿って点在する農家からはもう煙がたち上がっていて

手ぬぐいを頭にかけた老人が川辺で野菜を洗っている

道が次第に登って行く

あたりはそろそろ芽を吹いた緑色の木々と畑

ぼくは白い息をはく

いつの間にか地道になり

勾配が苦しくなる

きしむクランクと心臓の音に繰り返しに

ギアチェンジのカチャンという音がアクセントを作る

止まっては風の小さくて強い音を聞き

また小石を見つめながら登り続けると

太陽は次第に高くなり

もやを押しやって光を投げつける

ぼくは時間を忘れてしまう

森林限界を越えると視界は一気に広がる

草花がやせた土にしがみついている

はい松の間から強い色を放っている

峠の標識はゆるやかな岡のスロープが道と交わる所にあった

自転車を投げすてろ

小犬のように息をはずませて草の上をころげまわれ

青い空の色を見ながら背のびをして

傾いた緑のベッドに寝ころんで

体中で太陽を食べるのだ

気がつくと自転車は放り出したままに

ぼくを待っていた光の色が黄色に、そして赤にかわるころ

ぼくはまた国道を走っている車がどんどんぼくを抜いていく

ぼくはますますゆっくり走る

町へ向う汽車の中で

回りの人達は

それぞれにそれぞれの事をしている

ぼくは暗い窓の外を見ながら峠の上から青い空にむかって飛んでいた

自分の家がなつかしく思えて

心はぼくの体に再び舞い降りてくるのだ。早く帰ろう

自転車に乗って出かけよう

いつもの暮しに飽きたら

過去の思い出に再会を約束して片道切符を買おう

イメージの旅でも

少しこっけいで少し自己満足気味

自分が旅人として生まれていることを、ぼくは忘れない

表紙のことば – 商学部3年 佐々木

表紙のことば

—奈良駄峠にて

商学部3年 佐々木

昨夜の雨がまるで噂のように晴れ上り、5月の暖かい日射の中、峠へと向う。小川に沿って登っていく内に、道は次第に険しくなり自転車から降りて、押し始める。道は、登山道から、獣道へと変わり、景色などまったく見る余裕もない。ずり落ちて来る自転車を押し上げながら、薮をかきわけ、枯木を踏み越え、最後は意外にあっけなく頂上にでる。峠を印す立札もなく、ましてや、見通しなどはまったく効かない。よくもこんな峠に登ったものだと、感心したりあきれたり、でもなぜか、もう1度、登ってみようかなと思ったりする思い出に残る峠の1つである。

編集後記

編集後記

「峠」が出る。出ない。出るだろう。出るかしら。出るでしょう。出て欲しい。出なくてもいい。出してやる。ワハハハハ「峠」が出た!

(武藤)

冬から春。そして今は梅雨。雨雲の暗くたちこめた空のその色に紫陽花の花の色彩が相俟って、とてもきれいだ。くちなしの花の香りも甘く芳しい。夏がもうそこまで来ている。これが出るのは、夏も終る頃だろう。さあ、今度は俺達の番だ!!!!

(本原)

幾多の苦難に直面した編集もようやく終わり、ここに手にしている、この「峠」。前年もそうであり、又、今年も同じ様に「峠」の編集では常に原稿の集まりが悪い。これは、今後「峠」の出版が続けられていく限り、続いていくのでは無いかと思う。「峠」はクラプ全員の参加、協力によって成されるべきであり、個々人のクラブ観を大いに反映させるべきである。「峠」に対して、全員の参加意欲がないのなら、もう1度その是非について再考してみる必要があるのではないか。何はともあれ、1年間の労苦が結晶した。来年度のものが、より一層のものとなる事を望む。

最後に原稿の募集に協力してくれた諸氏に謝意を表すると共に、編集に当り多大な御意見を頂いた正路氏に厚く御礼申し上げます。

(田中)

とうとう「峠」なるものが完成した。これが私のそして出版局員の実感であろう。そして、このクラブ誌を出すために必要とした労力に比例して、クラブ内のコミュニケーションの場を与えるというこの誌の役割は増大しているだろうか。これまた、編集にたずさわった者の実感であろう。我々は場の提供という役割を果せばよいのではないか。そこから何かを生むのはクラブ員諸氏の主体的な働きかけではないか。まずは「無」から確固たる存在としての「有」が生まれたのだ。満足しよう。これも我々の実感なのだ。

最後にこの「峠」に原稿を寄せて下さったクラブ内外の諸氏および広告依頼に応じて下さったアルプス、神金、原、つる屋、沢田屋の各社に御礼を申し上げるとともに、今後の「峠」の発展に御協力願えたら幸いと存じます。

(清水)

峠 第12号

1977年10月31日

発行所 早稲田大学サイクリングクラブ出版局

編集責任者 清水、田中

Editor’s Note

1976年の出来事。昭和51年。

第18回日本レコード大賞 1976年 北の宿から 都はるみ

1月。巨泉のクイズダービー放送開始。大和運輸が「宅急便」を開始。

郵便料金値上げ、はがき20円・封書50円。鹿児島で「5つ子ちゃん」が誕生。

2月。徹子の部屋、放送開始。

ロッキード事件の証人喚問、強制捜査開始。

4月。武者小路実篤が死去。

「四畳半襖の下張」はワイセツ文書。

5月。植村直巳、北極圏犬ぞり横断。

日清やきそばUFO発売。

6月。アントニオ猪木対モハメド・アリの異種格闘技戦が日本武道館で行われる。

7月。ロッキード事件で田中角栄前首相逮捕。

8月。日清食品が「どん兵衛きつねうどん」を発売。

ピンクレディー、レコードデビュー。

10月。王貞治、通算715号本塁打。

11月。東急ハンズ藤沢店が開店。

12月。北海道銘菓「白い恋人」発売。

WCC夏合宿は、「 北海道 : 釧路から – 札幌まで」でした。

=====

こんにちは。WCC OB IT局藤原です。

この年、自分は高校生でした。峠12号の文章を読むと、当時の大学生がいかに大人だったかがよく分かります。また、サイクリングをする「意義」についても、深い洞察がなされています。

当時の文章をWEB化するにあたり、できるだけ当時の「雰囲気」を尊重するよう心掛けたつもりです。

文章と挿絵はPDF版より抜粋しました。レイアウト変更の都合で、半角英数字、漢数字表記等を変換していますが、全ての誤字脱字の責任は、編集担当の当方にあります。もし誤りありましたら、ご指摘をお願いします。

2025年2月、藤原

Copyright © 2025, WCCOB会