峠の詩

峠に登って

その想い出の中に

超えた山河を確かめながら

湖を望(み)る旅人は

遠く空往く雲に

何を聴こうというのだろう

秋の空が

その抜けるような青を広げて、

輝く紅葉に映えている中に、

1人佇みながら

そっと涙ぐむ旅人は

何が哀しいと言うのだろう。

やがてくる紅の夕焼けに

国境の峠は

明日も晴れであろうに

サイクリングクラブ誕生の頃 – 中山

早稲田大学における自転車部の歴史は、最初はスケート部のシーズンオフのトレーニング手段として自転車に乗り、スケート部員の中で、特に志あるものがスケート選手を兼ねて競技会に出場した。

それで、長い間自転車競技者はスケート部員として制約を受けてきたが、昭和27年、それまでの輝かしい実績が実って、体育部としての自転車競技部が誕生した。そして32年まで自転車競技部としての伝統を守り抜き、学校当局も競技だけを認めてきた。

であるから、サイクリングクラブに対する大学当局の目は冷たく体育部として認められない方針だった。当時2年生だった筆者は学内サイクリング団体を設立せんと…(以下略)

雑誌、「サイクル」61年2月号より

夏季合宿に思う – 宮田

夏季合宿に思う – 宮田

我々サイクリング倶楽部の活動の大きな行事である夏のロングプランサイクリング合宿は、サイクルキャンピングの醍醐味を充分に味わえ、特に新入部員諸君にとっては先輩との親睦を深め1人前のサイクリストに成長し得る絶好のチャンスであったことと思う。

今年度の夏合宿は、北海道へ、信州方面へまた中国路へと出かけたのだが、各班はそれぞれが色は異なったサイクルキャンピングを行ったことが大きな特色であったわけではないだろうか。

中国班は、少人数の参加者ではあったが、それはそれで融通のきく楽しいサイクリングであったことと思われる。

北海道班は、雄大な北国に、思う存分銀輪を走らせたことであろう。ただ心配だったのは山親父(熊)に出会うのではないかということであったが、彼らの健脚をもってすれば、たとえ出会っても悠々と逃げられたことだろう。

また長野班においては、年老いた3年生の参加者、長峰、中村両君を労り、彼らに自分のすることは食って寝ることしかないと言わしめるほどの大いな活躍をされたことを聞き、心頼もしく思います。

そして長野班の食事の腕前ほどは、秋の軽井沢合宿にも発揮され、食事係の諸君と結婚される女性は大変幸せなことだろうと今から想像されます。そして彼らに望むことは、WCC伝統の鍋とともに食事の技術も後輩へ伝えてもらいたいということである。

今年度の合宿は各班色々のエピソードや思い出を残し、大した事故もなく無事成功のうちに終わった事を、心から喜びたい。そして来年度はサイクルキャンピングの形式としては、6月初めに私が主張していたようなベースキャンプ方式や、今年度、各班が経験した方法等を考慮に入れ、より立派な内容ある合宿を計画されることを期待する。

しかしキャンピング用具は、一応テントだけが揃っているが、まだまだ多くのものを揃えなければならないまた合宿前に参加者が健康診断を受けたり、血液型を調べたりし、健康管理にも万全を期すことが必要であろう。

そして合宿計画も、今年度のように6月に入ってから決定するのではなく、5月の中旬までには計画し、同じコースに全員が参加できるようになれば、クラブとしての合宿の成果も、より一層上がるのではないだろうか。

最後に私個人のことになりますが、自転車の整備の不十分さから、リーダーとして合宿に参加しながら、初日に大宮から引き返さねばならないような羽目になり、非常に残念に思っています。

そして長野班諸氏にご迷惑をかけたことをお詫びいたします。特に溝江先輩には、松本まで新入部員諸君を引っ張って言ってくださったことを深く感謝いたします。そして私以外にも、種々の事情から今年度の合宿に参加できなかった諸君も、来年度は是非合宿に加わり、サイクルキャンピングの楽しさを充分に味われることを希望します。CAP

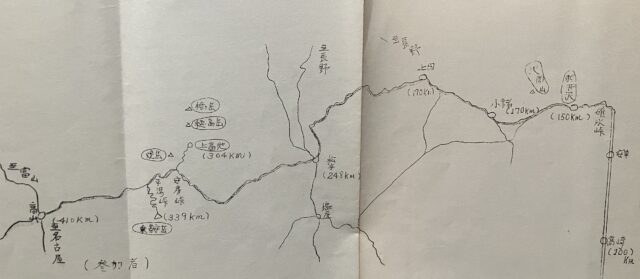

64年度夏季合宿報告、長野班

第1日(8月7日)(金)曇りのち晴れ

早稲田大学正門-戸田橋-熊谷-高崎-安中

まず大宮手前で宮田氏自転車故障のため、脱落のやむなきに至ったのは誠に残念な次第。天気はサイクリングにとって絶好であった。全員速やかに遅れなく、第一日の目的地に到着。夕食は近所の人たちの協力で苦労なくできた、就寝は9時であったが、テント内の蒸し暑さと虫の襲来のため、みんなも寝られないようである(1) (鈴村記)。

注(1)

同じテントに入れられた者たちの話によると鈴村君は、ひとりでいびきをかいて寝ていたそうである。

第2日(8月8日)(土)晴れ

安中-碓氷峠-軽井沢-小諸-青木村-田沢温泉

5時半全員しぶしぶ起床。8時に今日の目的地、田沢温泉に向かう。横川に集合。みんな元気である。いよいよ今日の難所碓氷峠である。山口を先頭に力いっぱいペダルを踏みだす。考えていたより辛い勾配はさしてないが、距離があるので大変だった。峠に着くと皆ほっとしていたようである。

軽井沢はひんやりとする。このころ2人が行方不明(1)。ふたりには悪いが先を急ごう。右手に浅間山を望み、コンクリートのほとんど下りばかりの快適な道路を、小諸まですっ飛ばす。途中の景色は何とも言えぬ美しさで、景観に見とれていると、いつの間にか小諸についている。ここで島崎藤村の「小諸なる古城のほとり雲白く」の詩が自然に出てくる。

上田駅で脇に会う。これで10名である。青木村までなだらかな登りである。田沢までに2キロ。石だらけのひどい道である。ついに押して行く。やっと待望の目的地、田沢温泉に到着。しかしテントを張る場所もなく、買い出し部隊もなかなか帰らない。思案に暮れていると、山口がYHを見つけ出す。あな皆の顔を見なさい。まるで子供が飴玉にありついたような嬉しそうな顔である。カレーライスを作り畳の上に寝る。

今日一日の印象を述べよう。バテたものも2,3人いたが、みんな元気に走る。このファイトがあれば乗鞍も征服するだろう。(溝江記)

注(1)

遭難されたのではないかと心配していた頃、K君とS君はのんびり昼飯を食べていた。

第3日(8月9日)(日)雨のち晴れ

田沢温泉-地蔵峠-松本市

昨日と違い、一升三合の米(昨日は七合) を食い、全員元気いっぱい出発の準備。出発間際になって空の様子がおかしくなり、ついに降り出した。宿屋の女将さん連中の声援に送られ、皆雨の中をしぶしぶ出発。角張った石がごろごろ、また雨でぬかった泥道の峠を、自転車を押して1時間半あまり黙々と進軍。

途中大阪まで行くと言う同年輩の人たちに合う。同行のよしみで松本まで同行。さて地蔵峠。苦心して登ったあと、猛スピードで山を下る。松本市に着くまで、登ったり下ったりの行程を2回繰り返す。悪路に次ぐ悪路。それも坂だったために、4,5台の自転車が故障をおこす(1)。このようなことは初めて。

予定より1時間ほど遅れて松本市に到着。駅で長峰さん中村さんに会う。みんなで松本城の雄姿を見た後、一路ユースホステルに向かう。今日は波田村にキャンプの予定であったが、午前中の雨のために予定を変更して松本市郊外の「ボタンの湯ユースホステル」に泊まることに決定。到着してから2時間ほど、皆大事な自転車の洗濯。

今日も一日皆無事で何よりであった。また今日も暖かい布団の中でぐっすり寝て、明日も頑張ろう!(山口記)

注

本合宿中最悪の日であった。やはり月夜の日ばかりではない。

第4日(8月10日)(月)晴れ

松下-波田村-上高地

昨晩は例のように、茅ヶ崎からハイライトまで(1)いろいろな語らいで充分眠りが取れなかったのか、朝食をとっている間にも、眠そうなものが多い。大変お世話になった溝江さんとも今日でお別れ。中村、長峰、両先輩がいよいよ加わった。

波田村までは道もよく快調に飛ばす。地道になると勾配も急になり、本日のメインイベント上高地へ!いきなり急坂となり、この先どうなることかと心配したが、碓氷峠で鍛えた足で何とか進む。緑の中を赤い帽子、青いシャツが走って行く。耳をすませば梓川の川音が、まれにはウグイスの声が聞こえ、口笛の1つも吹きたくなる。滝壺でパンツ1枚で泳いでいるものが5,6人いた。(2)

「釜トンネル」。これが実にひどい。本当に真っ暗のトンネル内はデコボコ。水が上からも下からも責め立てる。おまけに急坂ときているから、もしお化けがいるなら出てきて手伝えーそう思った。ようやく大正池が見えた。やっと着いた。

なお中村、長峰両先輩が、最後までラストを悠々と走っていたことを付け加えておく(古川記)

注

(1)この内容を詳しく書きたいのであるが、かかる公けの雑誌においては、検閲がうるさく、またクラブ内には未成年者も多数いるので書けないのが残念である。

(2)このバカ者の名を挙げると鈴村、脇、山口、小川、古川である。

第5日(8月11日)(火)快晴

上高地に滞在

昨晩は天の川がよく見えて、星の数も東京で仰ぐ時の何倍もよく見えた。今朝は寒さのあまり目が覚めて、よく眠れなかった次第。朝の上高地すがすがしさは、東京では到底味わえぬものである。時折、ウグイスが朝の澄み切った木々の間から聞こえてくる。

皆も耳をすまして聞いていることだろう。とにかく上高地は予想していた以上であった。これでわざわざ東京から自転車に乗って来ただけの甲斐はあったと思う(1)。

2年生が松本市まで買い出しに行っている間、1、3年生は穂高などの雪解けの水が流れる梓川の川原で自転車を分解し知識を新たにした。

その後、1年生は6人で田代池、大正池の方面を自転車で散策する。途中、彼女と散歩したら最高に感激するんじゃないかと思うくらい景色のいいところが連続してあった。本当に残念。こんな野郎ばかりとは!

夜は、松本市へ買い出しに行った2年生を迎えに行き、「すき焼き」を作る。あの料理を作るところを見たら、きっと腹の中に入らなかっただろう。

明日、1年生5人は穂高に登るため、1足先に寝る。でも隣では、酒が回ってうるさくて眠れない。もし我々が遭難したら隣で大声で歌っている先輩たちのせいである。(脇記)

注(1)

中村、長峰両先輩は、汽車で途中まで来たから別。

第6日(8月12日)(水)快晴

上高地に滞在

5時に、1年生5人は起きて穂高に向け出発。はく息が白く、自転車で風を切ると少々寒い。とても気持ちがよい。横尾山荘に着いた後、自転車をまとめて裏に起き、いよいよ登る。はじめは川沿いに沿って平坦な道をゆく。川を渡るといよいよ登りだ。われわれは軽装なのでザックを背負った人たちをどんどん追い越し、じきに涸沢のキャンプ場に着く。そこでジュースを飲んだりクラッカーをつまんだりして1休み(1)。

ここからは上の方にいくつか雪渓が見えている。少し汚れているが、さすがに高い山に来たと言う気がした。ひと休みののち、また昇る。設計の上で雪をカジったり、写真を撮ったりした。ガレ場の途中にはお花畑があり、小さな桔梗や、白や黄色の美しい花が咲いていた。こんな花を押し花にして送ったら喜ぶだろうなと思った。

尾根伝いに穂高目指してまた昇る。岩に捕まり上を見ては、ため息をつき、下を見ては景色の素晴らしさに、またため息をつく。穂高小屋の近くで昼飯にする。尾根の日本海側は霧が巻いている。下は雲だ。冷たくて座っているのがつらいくらいだ。昼食の後に下った。

穂高は本当に素晴らしかったというのが今日の感想。明日は平湯まで40kmぐらいだ。では、おやすみ。(栗原記)

注(1)

ちょうどこのころ早大の岳又会の人が前穂高で転落死した。マジメな話。

第7日(8月13日)(木)晴れ

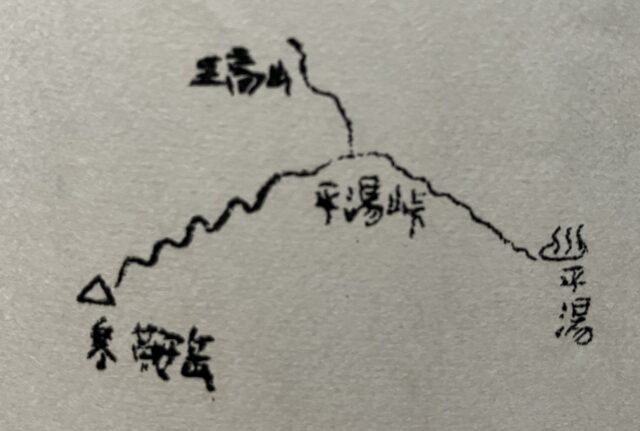

上高地-中の宿-安房峠-平湯

6時起床の予定が30分遅れた。すぐにウィンストン像の所までマラソンをして、大分バテたが、起きた時寒くてガタガタしていたのが、帰りには体中ぽかぽかしていた。

予定よりかなり遅れて上高地を出発。釜トンネルまではすぐついてしまった。来るときに苦労した釜トンネルも割合あっけなく通り過ぎてしまった。安房峠は押しの1手を決めていたが、押したのは最初の100mくらいで残りは自転車に乗っていくことができた。峠の下りは、こぐ必要こそなかったが、砂利のためブレーキから手が離せず、手のひらが痛くなった。

安房峠を下り始めた途端、山口君が今回第1号のパンク。その他1年生全員が最低1回は転倒した。最高は小川の6回で、鈴村は舗装道路200m前方で派手に転倒。左半身を怪我した。しかしキャンプ場の管理上の姐さんに丁寧に包帯を巻いてもらって、大いに気をよくしていた(1)。

夕食は鯨缶詰と野菜を煮込んだおかずであった。食事の時あと、平湯の町まで行ってお風呂に入った(1人20円)。帰りに街のお土産屋周りをやった。みんな割合感じのいい人だった。

明日はいよいよ乗鞍岳である。ボクシングで言えばヘビー級の世界のタイトルマッチ級である。今晩は眠り薬を飲んで、ぐっすり眠ろう(中野記)

注(1)

本人鈴村君に言わせると、生まれてこの方、これほど女性にモテたことはなく、非常に感激しているそうである。

第8日(8月14日)(金)

平湯-平湯峠-乗鞍岳頂上

寝足りたような、寝足りないような気持ちで起床。やはり楽とは言え、何日間かの合宿の疲れが溜まっている感じ。

朝食は佃煮お茶漬け、食後に握り飯を握る。足りない分はパンを買い入れる。乗鞍から下の廃道コースを中止し、荷物をキャンプ場に預かってもらい、身軽になり乗鞍を目指す。平湯峠の登りは、大変に急で最初からまいってしまう。昨日、重傷を負った鈴村は元気なく、なんとなく痛々しい。

やっと峠に着くと、皆は帰りにまたこの峠を越えるのは嫌だ、と異口同音に言う。休憩所では値段が安いと皆財布の紐を緩める。

11時頃やっと乗鞍の登りに入る。たちまちのうちに、先頭との差は開きやや焦る。12時半になって坂の上の方から声が聞こえる。やっと昼食だ。「いや本当にうまい」。12時半に出発、先頭はほとんどノンストップとのこと。1番乗りは長峰さんだった。2年生3人と鈴村はラストをがっちり固めるということでゆっくり走る。

途中から霧が深くなり、自慢の赤ランプを点けて前進。工事中のところもあり大分時間を食い、取り残されはしないかと心配する。頂上5m手前ぐらいで4人1線に並びゴールイン(誰がラストだったなんて不公平なことがないように)、しかし山口君登頂1歩手前でまたもやパンク。どうもこの前直したところがまずかったらしい。

「頂上肩の小屋へ」へ3時に入り、皆は時間を持て余して困っているようだ。しかし食事を作る手間がいらないのが助かる。今5時10分。もうそろそろ食事らしい。(内藤記)

第9日(8月15日)(土) 晴れのち雨のち晴れ

乗鞍頂上に滞在

朝4時頃、小屋の中でゴソゴソしだした。ご来光を仰ぐ人たちが準備をするためである。わがWCCのメンバーもご多分に漏れず出かけた。僕はその間、小屋でぐっすり。5時半に皆満ち足りた顔をして帰ってきた。今朝のように乗鞍岳から四方の山に山々がよく見えたことは滅多にないそうである。

今日は団体行動を取ることはなく、体力復活のために皆は屋根裏でゴロゴロ。ただ食べることだけが楽しいっていうような顔をしている。まるでアナグマのようである。しかし先輩方とゆっくりいろいろな話ができたことは非常に有意義であったと思う。(藤瀬記)

長野班回想記-長峰

長野班回想記-長峰

春のうららかな日だった。宮田と地図屋に行き、中部山岳地帯の地図を漁った。その中にわれわれは高山市周辺を扱った20万分の1の地図を発見した。

その頃から、我々は夏の合宿なら冷涼な高原へと密かに思っていた。食い入るような我々の目に上高地と乗鞍岳の2つの文字が写った。標高3,000mの乗鞍岳へ登ることも、上高地の果てしない自然美に憧れるのも、我々の限りない夢である。

我々の行き先は決まったのも同様である。この2点を中心にして計画は進められることになった。そこでまず問題となったことは、その方法であった。それには2つある。1つは、1定のキャンプ地を設けて周辺地へ行く方法、他方は移動するキャンピングである。

前者は合宿に重点を置き、後者はサイクリングに重点を置いている。われわれは果てしない協議の結果、両者を取り入れ、移動しながら行き先で2,3日キャンピングする方法をとった。さてコースの選定の段階になるとなかなか意見が一致しない。私はあえて無謀とも思えるコースを提案した。それは松本、上高地を経た後、乗鞍へ登り、そして乗鞍の廃道を南下し、山中の県道を高山市へ向かうものであった。

この乗鞍廃道下りは、道と名の付く道が無い上に、自転車に荷物をつけて下るには、非常に危険を伴うことが予想されたので、皆で協議した結果、遭難の危険をはらみながらも、決行することになった。

この中で、宮田はその危険なるがゆえに反対し、高山行きには国道を使用する事を主張、そしてこのことは後になって、我々が上高地に存った時、彼の主張が正しく、我々は廃道の下りの取りやめを決めざるを得なかったのである。

こうして6月中にはほぼ最終の案が出来上がり、参加者もほぼ決定した。この長野班には約20名の参加者があった。そこでさっそく各人に分担させて合宿帳を作成し、旅の便宜を図り、最終案が出来上がった。

まずコースは東京、松本、上高地、乗鞍岳、中之宿、高山市である。上高地に3日間滞在、乗鞍岳には2日間滞在、あとは1日である。

このような日程には、やはり種々の困難な問題が横たわっている。第1に同一地に停滞している場合、当然我々はどの期間何をすべきか、第2にその期間の食料は充分に供給されるか、この山岳地帯において、食糧を満足に運び得るか等々。この問題の解決には我々は、後に上高地において、松本市まで買出し部隊を派遣し、解決したのである。

さてコースについてもう1度もう一言言うと、当初集合地を上高地に決めていた。これは各地方に住んでいる者に便宜を図ったものであった。しかし結果的には、東京発松本集合という形になってしまったが、これは東京出身者が多かったせいである。

しかしまた、このことが不幸中の幸いであったことは、上高地に近い中の湯には、魔のトンネルと言って恐れられている「釜トンネル」があり、1人ではとても通過できないことがわかったのだ。

さて我々は、すべての不足なテントや、炊事道具、工具を揃えて、8月7日の出発を待った。

ここで話は飛躍しなければならない。なぜなら、私と中村は松本市で待つことになっていたからである。1行の到着を待つうちに、宮田の自転車のフレームが折れて、もはや旅を続けることができぬという一報が入り、非常に残念な思いをした。

8月7日午後、雨上がりに私と中村は、散策を兼ねて松本駅へ行くと、そこで偶然にも、東京を発った諸氏に出会った。半ば泥だらけになって、自転車を駅前の広場に立てかけて、その横に溝江先輩をはじめ、9人が今しがたの降雨の中、峠越えに疲れた様子で座っていた。

翌日は取り決めておいた松本城へ全員集合した。装備の点では別に心配がなく、重くもなく軽くも無いように思われた。ただ当然前年度と同じように、大きな鍋を運ぶことにはやや厄介さを覚えたものである。

上高地への登りには、我々はさして苦労をしなかったと言いたいが、老体を持て余した私と中村は、いささかバテ気味で、先に着いた1年生の諸氏の感嘆を呼び起こさせてしまった。

しかし周囲の景色はさすがに気持ちの良いほど美しく、深い緑に包まれた山々を見上げたり、時には下を流れる渓流に聞きながら走っていると、疲労も忘れてしまい、旅の気分を12分に味わわせてくれた。

我々3年生の遅いのに目を付けて、先に行ってしまった1年生はこの暑さにたまりかねてか、川に下りで泳いでいる事もあったが、当然我々は遅いがゆえにそれもできず、ひたすら上に向かって漕ぎ続けるのであるが、いずれまた追い越される運命にあった。

夕暮れが近づき、それが次第に赤みを帯びてきた頃、川向こうの岩の間から白い煙が静かに上っているのが見えてきた。この辺りが中野温泉郷である。やがて道は二手に分かれ、我々は最大の難関(釜トンネル)をくぐった。内部は車1台がやっと通れるほどの狭さで、急な上り坂である。

2つの懐中電灯を頼りに、1行は1列に並び、皆黙々と前進し、それはあたかも無限の神秘を秘めているような心持ちであったが、再び日の目を見た時は、さすがにホッとしたものである。そして夜の帳が下りる頃、我々は大正池の偉観に引き込まれるように上高地に着いた。

上高地での3日間は、非常に好天に恵まれた。我々の借りたバンガローは、高床式の非常に清潔な感じの小屋で、当然周りは木々に囲まれていて、当然梓川のほとりにある。このあたりの林の中には当然あちこちにバンガローがある。ここには炊事場をはじめ、更生施設がよく整っている。

我々の食事に関しては、こういった設備の良いせいもあって、栄養度の高いものが作られた。炊事はなるべく各々分担制にして、調理、マキ焚き、材料切り、味見役等、それぞれの能力に応じて行った。その結果、やはり栄養価のかなり高いものが出来上がり、皆が日増しに肥えていくのがよくわかった。夜はやはり寒い。毛布を1人に3枚ずつ借りたが、まだ不足のようであった。

上高地の朝は非常にすがすがしく、澄んだ空気の中から小鳥のさえずりも聞こえてくる。我々の中でも朝6時頃起きて、マラソンをしている来るものもあった。このバンガローのそばには、キャンプ村があり、ここをベースとして山にも登るのであろうと思われる人々のテントが、ぎっしりと張り巡らされていた。

泊りには5,6軒のホテルがあ、いずれも高級なものである。我々の上高地での日程は作成せず、全て自由行動にしておいた。3年のものは、おおかたご老体を携え、梓川のせせらぎを子守唄にして、木陰で居眠りをしていることが多いが、1年の諸氏は運動靴で穂高を極める健脚ぶりを発揮。我々の肝を冷やしめた。しかし梓川の水はさすがに冷たく、そこに居るだけで涼しさを感じさせてくれた。

上高地をいよいよ下り、次の目的地、平湯温泉郷へ赴いた。安房峠の坂には皆少々へばったようだ。細い上り坂に、バスが通り、砂埃を我々に浴びせ、その都度、我々は自転車から降りざるを得ず、精神的にも肉体的にも非常に疲れた。

峠の上で昼飯にしたが、朝炊いた飯に梅干しと缶詰をおかずにして、ささやかな昼食である。皆、元気に食べてしまった。この峠の下りも転倒がだいぶん出たが、中でも怪我が大きかったのは鈴村で、平湯に入る少し前でスピードを出しすぎて、路上へスライディングするも、腕や腰にかなりの擦り傷をおった。この道路は石が多い上に、固めを省いてあるので非常に滑りやすい。

平湯というところは、温泉を中心とした静養地であり、店も土産物店以外にはなく、高山市からの自動車による出店に頼らねばならない。我々も多分にこの車には厄介になったものである。この土地では、ちょうど今年が国立公園大会の開催地であったので、キャンプ施設等非常に整備されたものがあった。キャンプ地は、風呂もあり、わざわざお金を出して温泉郷の風呂に行かなくても済むようになっていた。我々はその両方に1回ずつ入り、翌日の乗鞍登りのために身を清めた。

テントは全部で大2つと小1つを持ってきたが、11人を入れるにはちょうどよい。このキャンプ場は前述の通り非常によく、我々のテントの前が広場になっていて、そのはずれに炊事場があり、そこでまた、うまいものが料理されたわけである。

この頃になると、そろそろ皆疲れが出てきたようでもある。望郷に思いをめぐらせる者もいたようだ。しかし、これも乗鞍に登った時には消えてしまった。我々は装備を最軽量なものにし、不必要なものは、この広いキャンプ場へ預けていった。乗鞍登りの日は、雲が出て心配されたが、上に行ってからは案の定雨が降った。

平湯峠にたどり着いたとき、道が2手に分かれ、乗鞍岳へ行く道は左手で、右手は下りで、高山市に抜けるもので、我々は後者を羨みながら、登りへの闘志を鼓舞した。上り坂はさほど急ではないが、非常に長い。

漕げども漕げども、つかない感じである。我々は半ば登ったところで、昼食の握り飯を食べた。横を通り過ぎる自動車に「もうすぐだ頑張れ」「元気出して」等と、負け惜しみとも取れるような声をかけて冷やかし、ここの恨めしい長い坂の鬱憤を晴らした。

上に登れば登るほど冷たさが感じられ、それに伴って、木々の種類が変わり、次第に減っていくのがよくわかる。頂上に着いたときには本当に感激の一言であった。それは人間の征服欲の極度の現われとも思われた

ともかく全員無事。その日は山頂の「肩の小屋」に収まった。夕食時になって飯の量が少ないので皆不平を言っていたのは、我々の過去を振り返れば、充分頷ける。

夜はやはりすごく冷え、ストーブを炊いていたが、とても間に合わない。泊まり客が少なかったので、布団を2枚ずつ借りて寝ることができたが、2日目はそうはいかず、非常に寒い思いをしたものだった。

翌日は4時に起床して、皆でご来光を拝みに出かけ、皆の顔も少なからず神がかったように見えた。しかし、この山の上では皆することがなく、暇を持て余していた。各々雑談をし散策にそれぞれ時間をつぶしていた。2年生の諸氏は女の子との間に、旅先の儚いロマンスの花を咲かせていた。天気が悪かったせいもあり、コロナ観測所見学も果たせず、その日も暮れてしまった。

翌日、皆早く起きて、がやがやと騒ぐので目を覚まし、外を見ると、なんと雲海が一面に広がって、目にも鮮やかな美しい光景であった。開けて行く大海原の彼方には、槍ヶ岳、穂高をはじめいろいろな山が、そして富士が頭だけを出していた。

日が昇ってきて、あたりを真っ白に照らし始めると、そこにはもう空の真っ青と、雲の真っ白とのコントラストで、何とも形容しがたい神秘の世界と化していた。この一生忘れることのできない思い出を最後に、我々は乗鞍岳を下り、最終地高山へ向かうべく、再び平湯に帰った。

とにかくこの合宿はみんなの積極的な協力のもとに、愉快に過ごせたことは、良き思い出として、永久に残ることであろう。(小川筆)(カット鈴村)

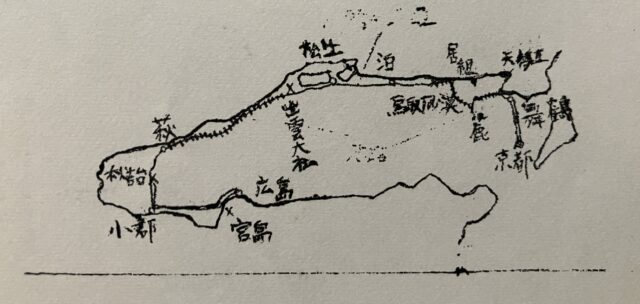

64年度夏季合宿報告記 (中国班)

中国班(京都-松江-萩-広島) – 岩本、山添、服部

京都

我々は京都から出発して山陰海岸を西に下り、秋吉台でターンして山陽道を広島まで帰る計画を立てた。

これには、鷲田、西の両4年度生と安藤君もいっしょに走る予定をあったが、あいにく都合が悪く、京都に集合したのは、岩本3年度生と2年度生の山添、服部の3名であった。京都についていえば100万都市の内で、京都ほど近代産業の発展していない都市はない。京都は古都、宗教都市、観光都市として存在しているのである

故に、京都は物質的な生産都市でなく、精神的である。もし物質と精神とによって健全な人格があらわれるとすれば。京都の場合、物質要素を欠いた不健全な都市と言える。

しかし反面、京都の精神的文化は、それ自身としての独立した守りを保ってきた。古き都として誇りを持つ。そこに欠点であると共に、美しい特徴を認めることができる。だが観光の分野に資本主義的要素が入り込んでくるにつれて、その「美しき古き都」のシンボルを残して、次第に崩壊して行くだろう。

都の西北

都の西北は丹波、但馬の山奥。ここは歴史的に京都の文化的、経済的従属地である。近代的産業もほとんど見当たらず、また近いうちに発展するという息吹も感じられない。唯一の希望は共産圏との貿易に、舞鶴か宮津の港が使われるということであって、それ以外には何ら発展の兆しが認められない。

従って、道路は、京都-舞鶴間別を別にすれば、未発達でひどい山路ばかり。我々がここを通ったときは非常に暑かったので、自転車も弱ったがパンクなど故障が相次いだ。

しかし、郷土文化と田舎臭さとが混じり合っているから、人情は悪くない。またこういった土地から偉大な人間が生まれるという気は、全くしない。ここを一口で表せば、悪くないが、何の取り柄もない女と言えるだろう。

山陰

比較的大きな川の流域に沖積平野が開けているのを除けば、全体的に山ばかりであり、中国山地が海岸に迫っている。波は、明るく静かな海岸の岩に打ち寄せる。入江の間、凸凹道がダラダラと続く。

松江は山陰の中心である。松江平野は山陰で1番豊かな平野であり、人々に生活を与えている。松江城の存在はそれを象徴している。

山陰は眠っている。ここには打算のみで行動しない、本質によって成り立つゲマインシャフト(独、共同体組織)が感じられる。山陰は今後も眠り続けるであろう、いや眠っていざるをえないのだ。

萩

萩は長州藩の中心。長州は、比較的早くから改革をおこない、学問、武芸を学び、洋式兵器を取り入れ、維新の立役者となった。ここから排出した幕末、維新の高潔をあげれば、吉田松陰、高杉晋作、桂小五郎、伊藤博文、山形有朋等々。

萩精神は今日も生きている。寝ている山陰の中にあっても、ここだけは特別の気風が見られる。おそらく今日も、中央で活躍している萩の出の人は、少なくないだろう。

身はたとえ、武蔵の野辺に朽ちぬとも

留め置きまし大和魂(松陰)

瀬戸内を広島まで

山陽は、阪神と北九州を結ぶ交通路である。元来海上、陸上の輸送がさかんであったが、近年重化学工業地帯としても脚光を浴びている。

東京大阪への過度の集中を避けるため、工場の地方分散の第1級候補地帯は、ここと東海地方である。

将来期待される発展を控えて活気付いている。が、同時に人格の都会化、ゲゼルシャフト(独、機能体組織、利益社会)化も進みつつある。

広島

我々にはこの旅行を通じて、心身の鍛練と精進に努め、常にゼントルマンとしての節度を守り、学生として恥じることはなかったし、チームワークもまずますで、3名互いの協力により、意見の対立もほとんどなかった。

さて広島で「新天地」なる所の「まごころ」なる所へ、早稲田大学建学の精神を持って、彼女らホステスを多いにに啓蒙してやろうと入り込んだのですが、逆に「まごころ」精神なるものを教育され少々ボられてしまいました、。はなはだ愉快な失敗でありました。

それから広島へ行ったら、平和公園内にある原爆記念館を見てくることを勧めます。色々な意味で参考になります。

ナイトラン

実は、松江から萩までは、二昼夜兼行で走りました。最も、途中で合計7,8時間の休みは取りましたが。250km余りを二昼夜かかったのですから、よほど道が悪かったわけです。なぜこのようなランを思いついたのかと言いますと、松江まで来たときに、旅の単調さに退屈してきたからです。このナイトランは、旅に1つのアクセントを入れる素晴らしいものでした。終わり

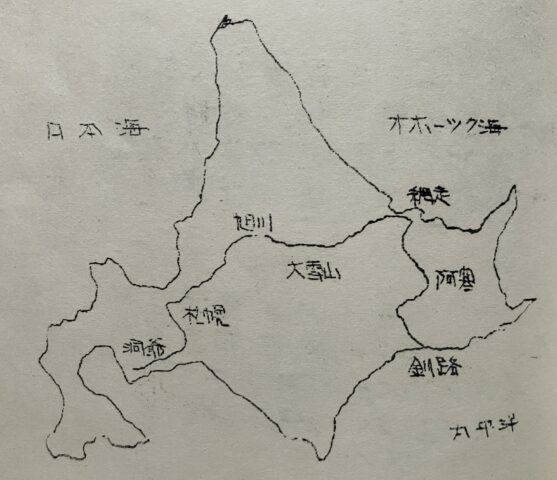

64年度夏季合宿報告記(北海道班)

参加者:新井、古賀、宗方、阿部、岩瀬、藤原、黒田

青函連絡船が満員のため、予定の時刻の列車に乗りそびれ、出発が一日遅れてしまった。しかし、天気の方はまったくのサイクリング日和。洞爺駅前から洞爺湖のキャンプ場まで、1時間半くらいで着いてしまった。

今日はここにテントを張る。夕食のおかずの仕入れに、2人ほどで出かけたが、その間に残りのものは、洞爺湖で下手な泳ぎを公開した。水は好天のため生ぬるい。あいにく吾輩、海パンを持参しなかったので、パンテイのまま泳いだが。ひとたび岸に上がると、その勇姿を見て顔を赤らめ。クスクス笑っている。何しろこっちはへそ丸出しのビキニスタイルだったから。よほど俺のへそに魅力を感じたらしい。さて、その日はすき焼きとビールで初日を乾杯!

翌朝は、洞爺湖1周、中ノ島見物、昭和新山へと繰り出した。湖周には、ほとんど人家はなく、まったく静か。そのためか。ひどく単調な感じがした。中ノ島は、200円の船で渡ったが、大したところではなかった。

昭和新山はすごかった。そこに行くまで悪い道で苦労した。しかし黙々と煙を吐いている赤茶けた山肌は、「蒸かし饅頭」よりも暑かった。その日はみんなで、町の温泉へ汗を流しに行ったが、湯船に入ろうとしてびっくりしたネ。女の人が子供を連れて、素っ裸で歩いて来るのに出くわした。あれがもしもう少し若い女の子だったら、俺の青春の血は騒いでやまなかっただろうに。あー残念だ。

夜は夜で、もう寒くて寒くて、この2日間というもの3時間くらいしか眠れなかった。自転車に乗せるスペースがないため、寝袋を持参しなかったのは、一生の不覚だった。そこで翌日からはYHに泊まることに決めた。

洞爺湖から苫小牧までの道は、完全舗装で申し分なかったが、そこから支笏湖に向かうじゃり道には全くお手上げであった。タイヤが砂にめりこみ、速度が落ちる一方。天気がさほど良くなかったせいか、支笏湖の印象は良くなかった。

翌朝、支笏湖でとれるヒメマスのチップ鍋を食べたが、根が張るだけで、まったく馬鹿見た。味噌汁と変わりなかった。もうここに長居は無用と雨の中を札幌に向かった。

その途中全く不思議な光景に出くわした。雨は小雨であったが、舗装された支笏-千歳間のことだった。舗装の熱で、雨か霧か薄い雲のように立ち昇っていった。まるで天国の場面などに、映画でよく出てくるシーンと全く同じである。

その雲の中を、1行7名まるで孫悟空のようにビンビンと飛ばした。いや気持ちの良いこと、この上もなかったネ。千歳-札幌間のいわゆる弾丸道路は舗装だからといって甘く見たら大間違い。登り下り下り登り。こんなことが1ダースほどある。こんな道とは予想してもいなかった。

さて札幌では、お決まりの北大、時計台等を見学。ここで古賀が抜けて6名のパーティとなった。旭川では800円の旅館に泊まり、下級生に麻雀を仕込んでもらった。理工科の連中が強いのには驚かされた。しかし、その強さの陰には並々ならぬ努力があったらしい。何しろ12単位「オトシテいる」そうだ。

待望の層雲峡で、天気は全く素晴らしかった。今まで溜まった下着の洗濯をした。太陽は、焼け付くように裸体の6人の背中に突き刺さってくる。この日の夕食がまたすごかった。すき焼きをしたのだが、肉より油の方が多く、白滝と一緒に煮込んで、いざ食べるとなると、あかりは懐中電灯1つだから、いったい肉を食べているのか、白滝を食べているのか、一向に分からない。おまけに白滝が生煮えのため、食後に消化剤を飲むものまで現れる始末。ラジウスも、ここでとうとう壊れてしまった。今更ながら古賀コック長のありがたみが分かった。

網走では3日間雨にたたられて、やむなく3泊。仕方なく映画「鮫」を見に行った。全くすごい映画。翌日は美幌峠を超え、屈斜路湖を望んだ時には、その素晴らしい光景に6名が6名。声を出さなかったものはなかった。そこで立教のサイクリング倶楽部の連中にあったが、奴さんたち自転車を捨てて、バスで北海道見物していた。

阿寒湖を通り、釧路に着いたのが8月19日であった。

プライベートランナーの記録、64/8 – 綿貫

独りだという意識は、旅をみじめなものにはしないだろう。ここまで来た、という感慨があっても眼下の展望は、暗いものにはならないはずである。さあ出かけよう、と思ったときにしか。1人の旅は始まらないものだと。それさえ頭に叩き込んでおけば、あれこれ迷う必要もない。

予約がどうの予算がこうのと、首ばかりひねって、結局何もせぬような旅には、とても付き合いきれないのが、哀れながらの性分だ。たとえ塩嶺からの富士が見えなくても、仁科三湖で雨にたたられても、北陸で危うく命を落とす事故に遭っても、行きたい時には出かけて行く。それが憚りながら小輩の旅である。

心あるものの意である。口を開ければ「健全さ」と、教育屋の貧困性、ばかりが身についた手会いには、どこか忘れられた大地の果てに、忘れられた海の忘れ忘れられた波動が散っていれば、それでよいという理は、少しばかり解しかねるものかもしれぬ。さても気の毒な話ではある。

実際、気の毒な話ではあったが、これから超えねばならぬ山路を前にした自分には、人様を哀れがっている余裕などとてもなかった。あくまで海岸線をなどと、妙な料簡を起こした身が悪いとして、フロントバッグのベルトを裂き、クランクを曲げ、ダブルバデットを傷だらけにして、その山を越えたところが七尾だった。その日、氷見を発って来たばかりであって、見れば未だ日は高い。

七尾。ところどころに街灯の立つ舗装路、「港へ0.2km」の標識。何気ない街並み。能登の旅はここに始まった。

岬への序章

それにしても暑い日だった。東京あたりでついぞ見ない、ひまわりの花が、40度の照り返しの下に宇づくまるように咲いていた。そのいずれにも、あのゴッホの絵を思わせる、ギラギラとした生命力はなかったけれども、何かしらホット息つかせるもの感じたのはなぜだろうか。物悲しく、色褪せた黄色の花だったが。

能登島右に、七尾湾を回る。静かな海だった。うっかりすると湖とでも見間違いそうな、その広がりの前に、時々思い出したように単線の鉄路が続いた。その一条の連続。

しかしながら、それは同時にそれ自体の限界性を意味せざるを得ない。いかに我々は、旅が直線的にして不完全なものであったとしても、かかる限界性に。ささやかな夢をかけねばならぬ。「旅人」よりは自由であり、また、大いなる天地の所有者でもあることは疑いのないところであっただろう。

国道と別れて、右手に見える小高い丘の緑深い、いかにも涼しげなの影と伸びている小路に、妙に惹かれ、アスファルトを外れ、小川のある木陰に昼寝をする。さらさらと低い音を立てて流れる水の、その間に戯れる、こもれびの陰に、何も知らない白い花が一輪、ひっそりと咲いていたような気がするが、ひょっとすると、それも時々、木々のざわめきの下で垣間見た、昼下がりの夢だったのかもしれぬ。風の音、小川の流れ。ひまわりの熱気もここまでは忍び込んでこない。

西空の雲は、氷見のはずれで見た海の上の立山連峰を思わせる。ぼんやりと考えた。

結局、平和であり平静であるという意見は、東京近郊のサイクリストにとって「多摩丘陵」であるという見解と同様、確かに意味のあることである。ただそれだけが人生であるとするのは、それだけがサイクリングだというのと同じく、少々早計であると言わねばならないであろう。

そして更にこのことは、人間が1つの行動、1つの著術によって代表されるものではない、という事実を示唆している。いかに偉大なる業績も、天衣無縫の哲学も、その源における人間性に比するとき、一介の空虚空文と、堕さざるを得ないであろう。少なくも我々は、その思想ほど貧困ではない。

出発する。とんだ道草送った。今日中にと思っていた穴水までは、どうやら行けそうにない。残照の陽影は、1筋の光を黄昏の海に投げて、やがて消える。

先輩から – 流行と台所 – 鷲田

クラブの文集に寄稿するものとしては、これはいささか適さない感もしないではないが、とにかくこの標題で筆を走らせることにしよう。

我々が日々行き、かつ活動して行くためには、まずもって食物の摂取が不可欠の条件であろう。そして、その食べ物を賄ってくれるのが台所(厨房)であることはいうまでもない。

このことは人間の活動のみならず、おおよそ活動するすべての物事についても、その食物の対象が異なっても、同じことが言えるのではなかろうか。家族の経済活動を賄ってくれるのが家計であり、また、国の経済をまかなっている大蔵省も、ここでは国の台所なのである。しかし、ここでは国家経済を論じるにあらずして、広く国の経済、乃至は資本主義国としてのわが国の厨房と、流行との関係を、展開していくのであることをあえて期しておきたい。

我がクラブのごとき、年中火の車の台所はいざ知らず、こと国の台所ともなると、当然同じ火の車でも不景気という現象となって、異なった様相を呈するものである。米国の金融相場が一刻内に、全世界に伝わり、時には喜劇を、また時には悲劇を、巻き起こしている現今であっては、自国の景気動向、ないし経済活動研究たりとも、それを明確に把握するのは、真に至難の業であるはあるまいか。

維新以降、近代国家として、急激に発展し、今日見るごとく、高度の資本主義経済体制を、確立するに至る、わずか100年足らずの間に、我が国も、他の資本主義国と同様に、資本主義に内在する避けえない宿命としての、景気循環を幾度となく経験してきたのである。

経済活動が頂点に達すると、景気は横ばいを続け、それが縮小されるという、いわゆる景気循環については、すでに周知の通りであるが、景気の頂きを何処に定め、かつそれを学理的に、いかにして確証するかは今日でさえもできない。

ましてや、それが少し前の時代にあっては、なおさらのことであったに違いない。しかし景気の変動は、ひとつの周期を持って、資本主義社会の上に容赦なく襲いかかってきた。しかし、面白いことには不景気の嵐が吹きまくる事実に先んじて、一般大衆の間では意識するともなしに、彼らの日常生活において、それを1足先に感知したかのように、あたかも「地震の起きる前には池の鯉が騒ぎ出す」とか「深海の魚が海面近くで見られる」と言われるが如くに、その時の流行が、不景気のを物語っていたのである。

金融恐慌が勃発し、街にあふれるおびただしい数の失業者の出現が、社会問題ひいては混乱を巻き起こすその2、3年前からスカートの丈の長いのが流行したし、風雲急を告げる昭和12年から15年には、下駄の鼻緒の太いのが流行り、また呉服地とか、菊の柄に、さも戦争意識を掻き立てられるような、矢飛白(やがすり)や、矢形文様が流行したのであった。

昔より、不景気気味のご時世には、前述したごとくの現象が起こる、と伝えられていることを鑑み、このことを、ただ単に偶然の一致として無視するのは、何か心残りでならない。つい最近、いや現在と言った方が正しいかもしれない。これに似た事が起こっているのだ。それは今日の、決して楽観の許されない経済状態と、2,3年前まで流行していたあの弓矢の羽根にも似て、後部が極端に釣り上がった自動車等とを、一緒に思い出していただきたい。

自動車に、あの形を最初に取り入れたのはもちろん米国であったが、その後、米国の国際収支は極度に緊迫し、それによって取られたドル防衛のための1連の財政政策が、ついには日本をも含めた自由諸国の経済活動に大きく影響した事実を見れば、あなたにもきっと頷いて頂けるであろう。

我が国においても、当然のように株価は暴落し、金融引締めの助成策は、今までの高度成長の終結と相まって、多数の企業倒産を招き、大きな経済問題となっていることは、今更いうまでもないことであろう。

これは池田経済政策の失敗もさることながら、流行が物語る意義を理解できなかった現代社会にも責任があるのではなかろうか。

衣食に満ち足りた今日では、昔恋しいロングスカートの「みゆき族」も、その意味するものを直感的に受け取るのは困難であろうが、少なくとも流行が、その時の社会情勢の投影である以上、それも考慮する余地があってもよいだろう。

歴史は繰り返し、また流行も繰り返す、ということを忘れてはならない。確かに今年5月流行の端を切ったロングスカートは、ごく1部の間の流行にすぎなかったようだが、しかし高度成長政策の行き渡った今時勢であるが故に、何か捨て置けない気がするばかりか、胸の騒ぐのさえ覚えたのはわたし1人ではあるまい。

流行と社会経済情勢の間には、理屈では割り切れない関係があって、それが互いに影響し合う事実を心に置き、これから先、我が国の経済がいかなる道を辿るのか、それを観察することは意義深いことであろう。(商学部4年)

技術的な事(A)

外装チェンジギアテーブル(26インチ)

| SP\CW | 32 | 36 | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 |

| 15 | 55.4 | 62.4 | 69.3 | 76.2 | 79.7 | 83.2 | 86.2 |

| 16 | 52.0 | 58.5 | 65.0 | 71.5 | 74.7 | 78.0 | 81.2 |

| 17 | 48.9 | 55.0 | 61.1 | 67.2 | 70.3 | 73.4 | 76.4 |

| 18 | 46.2 | 52.0 | 57.7 | 63.5 | 66.4 | 69.3 | 72.2 |

| 19 | 43.7 | 49.2 | 54.7 | 60.2 | 62.9 | 65.6 | 68.4 |

| 20 | 41.6 | 46.9 | 52.0 | 57.2 | 59.8 | 62.4 | 65.0 |

| 22 | 37.8 | 42.5 | 47.2 | 52.0 | 54.3 | 56.7 | 59.0 |

| 24 | 34.6 | 39.0 | 43.3 | 47.6 | 49.8 | 52.0 | 54.0 |

数字はクランク一回転で進む概算距離(インチ)。SP(スプロケット歯数)、CW(チェーンホイール歯数)

2025年、注:5段変速ボスフリーの場合、15-17-19-22-24だったのではないかと思います。CWは48-36が普通で、自分は46-32にしていました。尚、2025現在のロードバイクのCWは50-34, SPは11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30-34の12速が普通になっています。最小ギア比は1:1 (34×34)で、これは、この秋から導入予定です。

注油表

| 注油する所 | 注油の時期 | 油の種類 |

| ボトムブラケット(BB) | 300kmごと/分解時 | モビールオイル圧入/グリス詰め替え |

| ペダル | 300kmごと | オイル注入 or グリス詰め替え |

| ハブ | 300kmごと | モビールオイル注入 |

| ヘッド | 分解時/しばしば | グリス詰め替え/オイル注入 |

| ブレーキ(可動部とケーブル) | しばしば | マシン油 |

| フリー、チェーン | 600kmごと | 薄いマシン油、洗浄 |

| ディレイラーギア、プーリー | しばしば | マシン油 |

| スライドシャフト、チェーンケーブル | しばしば | マシン油 |

2025年、注:これは変わっていないのですが、BB回転部は分解できない構造となり、メンテナンス不要となりました。ペダルも同様に分解できないので、回転が渋くなったら買い替えです。また、分解できる構造のシマノ、カップ&コーンハブでは、2年に一度のグリスアップをおススメします。

編集後記

新コース紹介

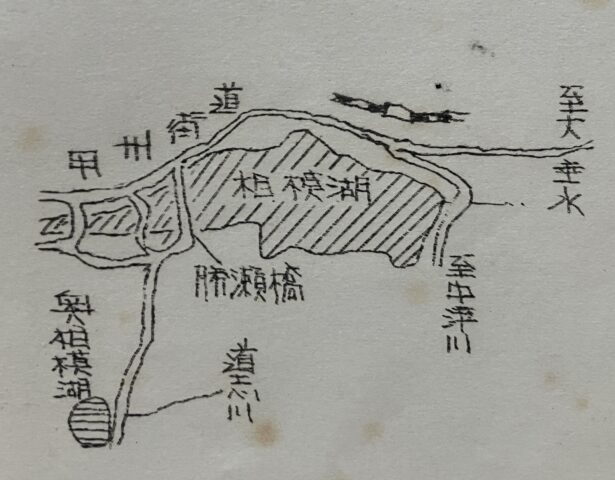

奥相模湖

データ

新宿より片道68キロ。相模湖より悪路、相当な登り。日帰りはちょっと無理。湖畔には人家人影なし。奥へゆけばキャンプ可能と思われるが、勝瀬橋よりさき、食堂等なし。

途中菅井、天神両トンネルあり。

スコッチテープ

信頼すべき筋からの非公式の発表により、来年の合宿、春は九州、夏は北海道、秋は軽井沢ということにだいたい決まったようです。もちろん、夏など、ほかにも班ができると思いますが。

ところでこの雑誌、来年はどうなるんですかね。知らないよアタシャ。

編集委員の諸君、全くご苦労。さあ一杯やりに行こうぜ。

64年11月発行

ワセダCC

Editor’s Note

1964年の出来事。昭和39年。

第6回日本レコード大賞 1964年 青山和子の「愛と死をみつめて」

1月。カルビーが「かっぱえびせん」を発売。週刊少年サンデーにて漫画『オバケのQ太郎』が連載開始。

2月。ロート製薬が新しい目薬「V・ロート」発売。

3月。本田技研工業が「S600」を発売。

4月。日本人の海外観光渡航自由化。「サントリーレッド」を発売。

5月。5月22日 – 日本サイクリング協会、文部省より財団法人認可。富士スバルライン開通。

6月。「新潟地震」発生。死者26人。

7月。TBSラジオで『全国こども電話相談室』放送開始。

8月。米国によるベトナムへの直接軍事介入開始。

9月。ホテルニューオータニ、東京プリンスホテル開業。東京モノレール開業。

10月。東海道新幹線開業(東京 – 新大阪間)。東京オリンピック開会。

11月。シンザン号、菊花賞を制して日本競馬史上2頭目の三冠馬となる。公明党結党。

12月。東京都立駒沢オリンピック公園が開園。

映画、シェルブールの雨傘。007 ゴールドフィンガー。ビートルズがやって来るヤァ!ヤァ!ヤァ!

マイ・フェア・レディ。

WCC夏合宿は、「3班構成、長野班、中国班、北海道班」でした。

=====

こんにちは。WCC OB IT局藤原です。

1964年と言えば「東京オリンピック」のはずですが、不思議なことに、峠2号では全く触れられていません。この時、ロード競技には、メルクス、ジモンディや、シュレク兄弟の父も参加していたんですね。

夏合宿は、3班に分かれて、中部山岳、中国、北海道でした。当時、舗装道路はあまり無かった様子。さまざまなトラブルが記録されています。

また、当時は合宿中にお酒を飲んでもよかったらしいです。この辺りの事情も、聞いてみたいと思いました。

峠2号は、手書き原稿をそのまま印刷したモノで、文字認識の手法は通用しませんでした。代わりに、文章を読んで入力する「音声認識」プログラムを使ったのですが、日本語には同音異義語が沢山あるので、データ化は苦難の連続でした。

当時の文章をWEB化するにあたり、できるだけ当時の「雰囲気」を尊重するよう心掛けたつもりです。文章と挿絵はPDF版より抜粋しました。レイアウト変更の都合で、半角英数字、漢数字表記等を変換していますが、全ての誤字脱字の責任は、編集担当の当方にあります。もし誤りありましたら、ご指摘をお願いします。

2025年8月、藤原

Copyright © 2025, WCCOB会