峠の詩

峠の詩

荒れ果てし熊野の社

崩れ落つ石段のもと

礁水峠

国境の標は立てり

峯々に冬は降り立ち

標酔と視界に

眩しくも

陵線の雪影白し

枯れおちた木立ちらをわたる

鹿笛の風の便りに

我1人

ひそやかに故郷思う

はるかなる旅路の果てに

我知らず生命求めて

ただ1人

晩秋のこの道を行く

発刊に際して – 山際、小川

発刊に際して – 山添

1年間の我々の活動の集計とも言うべき部誌「峠」がここに発行された事に、大変な喜びを感じて居ります。月日の経つのは早いもので、3年生になったら、あれもやろう、これもやろうと、いろいろ考えている内に1年が過ぎ、頭初の計画通り功くゆかなかったかも知れませんが、実質的活動はより以上のものを実行した積りです。表面上の計画をさらっとやっただけでは、毎年同じ結果を生むだけで、もっと深く1つのものに全員が突込んで研究する事により年ごとに進歩が得られるのです。

それが10年経ち20年経つと大なる発展となって、我々の目の前に現われるのです。

この発展の記録が、この番誌の発行となる訳で、年ごとに大きなすばらしい部誌となる様切に望みます。最後に、小川編集委員長はじめ編集委員の皆様方に厚くお礼申し上げます。

編集 – 小川

『やっと出来上がった』というのが最先に感じた事です。原稿用紙にさえ書いて、まとめておけば、後は印刷屋の方で適当にやってくれるだろう。と、いとも簡単に考えていたのが、そもそも間違いであった。

12月初旬から、原稿用紙への写し、そして字数かぞえといった初歩的な事から始め、本格的な割付けという仕事に入ったのは休みが始まってからであった。慣れない作業の為、編集長という立場にありながら、全て、綿貫さんに、たよりっぱなし、という有様であった。綿貫さんの指導が無かったら、どんなひどい部誌が出きたかわからなかっただろう。

思えば我クラブの部誌も進歩したものである。「峠」1号、2号は勝写印刷で非常に読みづらいものであった。やっとこの3号から、プリント印刷になり、部員多数の希望にそうことが出来た。部誌が1歩1歩進歩することは、すなわちクラブが1歩1歩進歩する事になる。いや、実際はその逆かもしれないが。これからも大いに我クラブ、及び、部誌を発展させていきたい。部誌は大学時代の貴重ある青春の思い出となります。長い坂、つらい峠、ひどい道、悪天候…等、これらを征服した各人の記録がこの部誌にのっている訳です。いつまでも保存しておいて欲しいと思います。

最後に、多数の部員の協力を感謝いたします。

1965年度合宿記録

65年度合宿記録

夏季北海道A班、B班

8月4日(水)曇のち雨

8月4日(水)曇のち雨

Aグループ、釧路-厚岸

Bグループ、釧路-春採湖-釧路-大楽毛

A班

釧路に上陸。服部、安竹氏も来て、釧路に集合。NHKの「新日本紀行」のカメラマンに写され、少しいい気分になった。昼メシの後Aコースは出発した。小雨が降って雨雲がどんより眉のあたりまで、たれこめている様だ。別保を過ぎ、尾幌あたりで雨は本格的となる。安竹さんの故障の為、岩瀬、鈴村氏も遅れる。厚岸の町では小学校で断わられ、町の観光課に行って市場のホームにとめてくれることになった。しかし市場の事務所で聞くと、寄合所を借してくれることになり、大喜びをした。

飯は焚け、コゲご飯であった。腹がへっていてはマズイものはない。少々寒いが…。まあ、めでたし、めでたし

B班

2泊3日の船旅を終え、やっと降り立った北海の地は、寒い事。急いでジャンパー等を着る。汽車組の服部、安藤両氏は来てない。突然船上でピストルを撃った様な音。さては又もライフル乱射事件かと思ってよく見る、と山添氏のポカンと開いた口、ホットした。パンクであった。ところがこのパンクの手間取る事、続き続きと5,6回行う。やっと釧路駅へ。船員さん達に「気を付けな、熊に食われるなよ」と送られる。親切な人達であった。釧路駅ではさんざんもたもたする。雨が降ったり、止んだりするので春採湖ポタリングも何時に出かけるか、いや止めようといろいろ意見が出る。結局春採湖へ行くことになる。再び釧路駅へもどり買い出しを行う。明後日の朝の分迄なので大変な量となる。

まだ雨が降っているが、遅くなるので、ポンチョを着て、大楽毛へ向って出発。全舗装で、リーダーの上杉は飛ばし過ぎCAPからおこごとをもらう。

大楽毛に到着。雨が激しいので、テントは無理と判断し、小学校へ交渉すると、快く承諾をしてくれ、その上テレビまで借してくれ、いたれりつくせり、恐縮する次第である。必ず礼状を出さなければならないと思う。夕食は豚汁、飯ともにうまい。こんなにうまい食事は合宿では食べたことはなかった。本当に今日の食事当番は素晴しいデ!

先生方のお話も有益なもので、今度の合宿の日程もこの為に変更されそうである。今晩は寒い。皆、風邪をひかないように!

8月5日(木)曇のち晴

8月5日(木)曇のち晴

Aグループ、厚岩—根室

Bグループ、大楽毛-鶴公園-阿寒湖

A班

朝食はパンにして、早々に出発。時々晴間もみえる。昨日よりはましな天気だ。丘が多く登り降りがはげしいが道はずっとさきまで1直線に続いているのが見える。あまり先まで見えるのでいやになる位だ。涼しくて汗は少しも出ない

厚岸で間野目がへばってしまい、旅館に残して11人で2時に出発した。風は肌寒い位だ。これで夏かと思う程だ。寒い寒いと言いながら5時に根室につき、公園にテントをはった。

B班

「飛ぶ鳥は残をにごさず」という諺の通り、主将をはじめ全員は昨晩世話になった大楽毛小学校4年2組の教室を念入りに掃除した。早大生としての誇りが頭をかすめた。世話になった先生に別れを告げ、一路阿寒湖畔に向ったが、今日は予想に反して絶好のサイクリング日和りだった。はてしなく続く草原。時折のんびりと草をかむ牛、傾斜の激しい屋根の家とサイロ、やっと北海道に来た気分になった。きれいに舗装された道を時速25km。さわやかな風がほほをなで、汗も少なく実に爽快だ。昼食は道のわきの小川のほとりでパンと先輩のにぎってくれた、ダニ入りのにぎり飯2つ。飯がうまいのもサイクリングならであろう。

おや先方に砂けむりが上っている。こりゃアカン。しゃれている場合じゃない、砂利道だ。坂も増えてきた。あと5kmという所で、雨が降り始めた。あ、もうわずわなのに!しかたなくポンチヨを出す。もうすぐだ頑張ろう。雨がうらめしい。しばらく急坂を登ったり降りたり、やっと阿寒湖畔についた。とたんに雨足が早くなり、皆あわてて近くの寺に避難した。雨が小降りになったので今晩の宿さがし。結局風呂屋の2階に落ちついた。

明日はきびしいらしい。とにかく頑張ろう、札幌まで。

8月6日(金)

8月6日(金)

Aグループ、根室納沙布岬-根室-厚床

Bグループ、阿寒湖畔-双湖台-弟子屈-拓大摩周農場

A班

昨夜は少々雨が降ったので心配したがすぐ止んだ様だ。荷物をY・Hにあづけて、ノサップ岬に出発。空はあい変らず曇り。10時頃ノサップに到着した。1時に根室にもどった。厚床では一応駅前にテントを張ったが、間野目が世話になった診療所の所長さんがたづねてきて、11人がその診療所にとめてもらうことになった。根室から厚床までの道は最低。しかし景色は北海道らしく道の両側にひろがった原野に馬が草を食べている姿をたびたび見かける。明日は弟子屈まで75km。道は、悪いようだ。

B班

風呂屋の2階で寝床の下が女風呂ときているから、想像たくましくして連想の極みをつくしたので、仲々楽しい夢を見て朝を迎えた。6時起床の後、阿寒湖遊覧船でマリモ見学に出かけた。湖水は思ったよりも汚なく、やはり観光ブームのせいであろう。しかし雄阿寒岳と雌阿寒岳の雄大さは我々の眼を楽しませてくれる。乗船料210円を無駄なく楽しんで下船。その後、愛車にまたがり、阿寒水族博物館に立ちより、いよいよ水筒を満たして双湖台に向け、死の行軍を開始した。

途中観光バスと数多くすれ違い、可愛子ちゃんを見つけては、投キッスをする奴がたまたまいました。私くしリーダーとしてはかく不道徳なる行為に対して断固たる態度でもって対処する様にしました。(うそツケ!)

阿寒横断道路に入ってまもなく、坂道に入り皆さんヒコヒコいいながらも、どうにか景色のよさそうな双湖台に着いた。パンクデスヨー。

8月7日(土)雨後曇

8月7日(土)雨後曇

Aグループ、台風15号の為本日休み、

Bグループ、摩周湖農場-摩周湖川湯和琴温泉

A班

例の診療所でもう一日泊めてもらうことにする。明日は弟子屈まではりきる。夜は霧がかかって街灯ばかりが、かすんで見え、交又点から四方にのびた道を示していた。最はて、北海道の夜だ。

B班

雨をついて拓大農場を出発したが、摩周湖は見えなかった。小雨の中で、1時間半も待って、水面をチラット目にしたのに満足して摩周を下った。硫黄山、砂湯はそれぞれ面白味があった。和琴の湖心荘キャンプ場にてテントを張ったが、雨でまきがしめり随分苦労した様だ。農家からしぼりたての牛乳1升もらってきて飲む。仲々好評だった。食後は露天風呂を楽しんだ。

8月8日(日)曇のち晴

8月8日(日)曇のち晴

Aグループ、厚床-弟子屈

Bグループ、和琴-美幌峠-網走湖畔

A班

2日間泊った室をそうじし、間野目に別れをつげ、ラジオ体操をして出発、昨日の雨の為、道はぬかっている。午後からは快晴。北海道の夏、広々とした草原、黄色い花のじゅうたん、牛と馬、青い空に白い雲が浮んで…。

福田が熱を出して調子がわるい。弟子屈まで車で送ろうと思ったが、車はオートバイとスポーツカーだけしか来なかった。西春別から弟子屈までの道は仲々よかった。

B班

美幌峠を征服する頃から空はカラリと晴れて、今合宿初めての快晴、美幌峠からの眺めは真に絶景、登ってきた方に屈斜路湖、それに外輪山、反対の方向に網走までずーと見える。北海道らしい広々とした景色だ。

これまで、毎日雨々、で阿寒も見えなければ摩周も見えず、自転車は事故続きで皆、イライラ、ガタガタ、ガックリしていたがこの素晴らしい景色で、皆の気持がスッキリ。今日は網走湖畔で本式のキャンプをはる。

8月9日(月)晴

8月9日(月)晴

Aグループ、弟子屈-砂湯

Bグループ、網走車斜里バス宇登呂

A班

古川のタイヤをとりかえる為に少々おくれて出発。道ははじめから登りだ。天気は良く暑くてしかたがない。勝手だが少し曇ってくれればと思うほどだ。摩周湖は気持よく晴れ上がっている。めったに見られない湖も今日はすみずみ迄水の青さが見える。湖を見、湖畔迄降りて、つめたい水で足をあらった。川湯の昼めし、掘はシートをなくした。砂湯でテントを張り、海水浴をして砂ブロに入る。

B班(休憩日)

8月10日(火)晴

8月10日(火)晴

Aグループ、砂湯-美幌峠-網走

Bグループ、網走湖畔-常ローサロマ湖1網走湖畔

A班

いよいよ美幌峠。晴で、バスの通過のたびにひどいほこりがたつ。途中からフロントを落としヒイコラ言って登った。上るにしたがって屈斜路がきれいに見える。最後のダッシュで峠の頂上へ。

見晴台からの屈斜路湖は又とても美しい。美幌の下りは左右に山々を見ながらのんびり下った。小雨の中を女満別、網走へ。網走湖畔でキャンプしているB班にあった。

B班

6時起床。馬鈴薯とバターの北海道スタイルの朝食。小川君大いに喜ぶ。前日から風邪ぎみだった村上、藤瀬、中野君らは網走ペースキャンプに残し、他の全員は、サロマ湖まで往復ポタリングを行う。1、2年生は非常によく走った。

網走ベースキャンプに帰ってA班と合流し互の健闘を賛えあった。

夕食後、岸辺に出て、1升ビン5本をあけた。円陣をつくって、火を燃やし、皆ハッスルした。歌声は湖畔の山々にすいこまれ、空には星が光っていた。

8月11日(水)休息日

8月11日(水)休息日

8月12日(木)晴のち曇のち雨

8月12日(木)晴のち曇のち雨 網走湖畔-女満別-美幌-北見-留藻辺-温根湯

出発直後に小川が故障するが、待たずに女満別到着。彼らを待つ。ここで小川が女の人の自転車と故意にぶつかった。更に藤瀬がパンク、荒井が接触事故を起しペースが狂った。北見で記念撮影。予定より早く北見に着いたので、明日の行程が楽になるよう温根湯(オンネトー、女湯ではない)まで足をのばした。

8月13日(金)曇のち晴のち曇

8月13日(金)曇のち晴のち曇 温根湯-厚和-石北峠-大函-小函-属雲峡

朝は小雨がぱらつき、非常に寒し、風邪ぎみの人が3人-4人位。走っているうちに天気が良くなり気分よし。又大町より石北峠の頂上までフリーランを行う。高さが1050mだったが皆、元気に登り切る。頂上では、霧が出て周囲が眺められなかったが温根湯から苦労して持ってきたパンは非常にうまかった。石北峠からの下りは工事中なので道路が大変悪く、あたりの景色を見ている暇がなし。大阪から属雲峡までの景色は壮観。ゆっくり景色をたのしむ。尚石北峠の頂上で明治学院の女性達と記念写真を撮ったが、皆の顔が一段とほころびた。

8月14日(土)

8月14日(土) 属雲峡-旭川

午前中はパスで大雪山、赤岳にのぼった。霧の為、周囲の山々は何も見えなかった。午後は先発隊4人を出し、残りはゆっくりと旭川に向う。合宿も、もうすぐ終りだ。旭川まではオール舗装で比較的楽であった。4時頃旭川に入る。そのまま「本間サイクル」へ行き、キャンプ場を紹介してもらう。夜はジンギスカン鍋を囲み大いにはしゃいだ。

8月15日(日)

8月15日(日) 旭川-札幌

いよいよ最終地札幌へ、小雨にも負けず元気よく全員出発。ポンチョがあつい。カムイコタンで昼食。時々小雨に悩まされながら滝川をへて、快調なペースで一路札幌へ。1列にぴったりならんで、親分を先頭に黄色いユニホームが良くそろって仲々みごとだ。

ようやく札幌の明りが見え、橋の上からテレビ塔が見えた時にはやっとついたという感激が心に湧いた。親分を札幌駅前で胴上げした後、北大の寮に行く。夜は皆で、スキヤキ、ビールで乾杯、大いにさわいだ。

とうとう終った!。

| Aコースリーダー | Bコースリーダー | |

| 1965/08/04 (水) | 岩瀬、菅間(釧路–>厚岸) | 内藤、上杉(釧路–>大楽毛) |

| 08/05 (木) | 石倉、間野目(厚岸–>根室) | 中野、小林(大楽毛–>阿寒湖畔) |

| 08/06 (金) | 鈴村、品田(根室、厚岸–>ノサップ) | 山添、村上(阿寒湖畔–>弟子屈) |

| 08/07 (土) | 栗原、渋谷(厚岸) | 服部、守谷(弟子屈–>和琴温泉) |

| 08/08 (日) | 古川、福田(厚岸–>弟子屈) | 藤瀬、荒井(和琴温泉–>網走) |

| 08/09 (月) | 安藤、堀(弟子屈–>砂場) | 知床半島へ遊びに行く |

| 08/10 (火) | 砂場–>網走湖畔 | (合流)サロマ湖ポタリング |

| 08/11 (水) | 休憩日、市内見物 | |

| 08/12 (木) | 菅間、小川 | (網走湖畔–>北見–>留辺蕊–>温根湯) |

| 08/13 (金) | 内藤、上杉 | (温根湯–>大町–>石北峠–>層雲峡) |

| 08/14 (土) | 午前中バスで赤岳へ | (層雲峡–>旭川) |

| 08/15 (日) | 山添 | (旭川–>岩見沢–>江別–>札幌) |

| 08/16 (月) | 市内見学、解散 |

第2回、早稲田大学、同志社大学交歓会 – 藤瀬、古川

65/11/21&22

第1日、レポート藤瀬

同志社大学招待による、早稲田大学同志社大学サイクリングクラブの面々は、三々五々というか、各人思い思いの方法で京都入りをした。6名の元気あふるる者達が東京から自転車で、又少しでも時間を有効に使いたいという者達7名が途中まで汽車で、残りを自転車で。汽車で来た者、自動車で来た者を加えて総勢25名。

交歓会プログラムの最初は、20日の5時に京都駅での両校参加者の挨拶。両校のサイクリング部員それぞれ30人近くが京都駅中央口の前に2列に向き合って、「ようこそいらっしゃいました。」「どうぞよろしく。」の挨拶の後、公衆の面前で校歌を歌わされるかと思って心配していたら、歌わされずにすみ、全員ホッとして、宿舎の妙心寺に向った。

妙心寺とは、鎌倉時代に建立された大きな禅寺で、寺自体が1つの町を型ずくっている程で、我々の3日間、寝泊りしたのは、その中の大心院という寺。最近寺を宿泊施設に改良した所で、すべての施設が新しく、清潔でよくこういう場所にみられる不潔感がなく気持が良かった。

宿舎に着くと、全員53名を13名くらいのグループ毎に部屋を割り当てられた。着替えをすませ、食事をすませて、

(食事については、我々若者は非常な関心を示すものであるが、禅寺だからといって、精進料理ということもなく、質量共に値段の分だけはあったようだった。ただ、同志社の習慣とやらで、食事の前に長い黙疇をさせられるのには閉口した。)

風呂に入り、8時から、全員1部屋に会して、開会式を行った。両校の校歌を歌ったが、同志社は高い声で上手に、早稲田は低い声で下手に、全く好対照だった。開会式の後は、次の日21日のコースの説明。この説明が又微に入り細に入りで、早稲田の者達全員頭にカッカッと来る程。

次の日の朝、拡声機から流れる「6時だ、起ろ!」の声に、全員渋々起床。今日は、8時半までに、朝の体操、食事、用たし、自転車の整備までやって出発。山中越を越えて、大津に出、瀬田川を下って宇治、宇治から山科を通って帰るコースである。計画が綿密で、分秒刻みで行動させられる。計画通りに8時半に、グループ毎に間隔をおいて出発、静かな朝の京の町中を通って、山中越の登り口で全員集合、そこからは上りということで、フリーラン。

上りのフリーランとなると、両校の対抗意識が芽を出して、皆、必死で上る。初めて上る者と、何度も上ったことのある者との差か、同志社の者の方が速く、早く、上ったようだ。山中越を越えると、視界がパッと開けて、眼下に日本一の湖、琵琶湖が見える。展望台で一休みして、今度は、グループ毎に大きな間隔をおいて下る。何事にも細心の注意がはらわれている。同志社の者が、皆ある所を通る時、道路の1点を指示していくので、見ると、昨夜コースの説明の時に注意のあったごとくに、道路に小さいながらも深い穴があった。

大津を素通りして瀬田川に、瀬田の唐橋、新幹線、名神高速度道路の下を通って石山寺へ、石と紅葉とがマッチしてました。

瀬田川にそって少し下って、南郷で昼食。昼食は、宿舎で飯だけおりにつめてもらい、おかずは、かんずめ。腹のすくサイクリングにはこれが最適ということらしかったが、何とも味気がなく不評。それでも腹に物を入れれば、元気回復。瀬田川ぞいの道を、道に両側から押し迫った山の紅葉を楽しみながら、鹿跳橋、大峯橋、天ヶ瀬ダムを通って宇治へ。60名近くの者が、隊列を組んで、ぞろぞろと平等院を見学、10円硬貨の裏と修学旅行とを思い出す。

早同、両校の仲もだんだんほぐれて醍醐寺へ。この寺では、秀吉自からの作といわれる庭のある三宝院を見る。分秒刻みの進行が少し遅れてきたとかで、ここからはスピードを上げ、日の暮れかかった頃、京都市内に入る。妙心寺着は、予定より30分遅れて5時半。

これで、計画通り70キロのコースを走ったのであるが、たった70キロぐらいで、こんなに変化に富んだコースを走れるのだから京都に住む同志社の人々がうらやましい。

風呂に入り、食事をすませ、明日のコースの説明があって就床、明日も又楽しい一日であることを祈って、おやすみなさい。

第2日、レポート古川

今日は、京都市内見物、昨日素通りした、同志社大学の構内に入った。まだ授業が始まらない為か、学生は少ない。構内をデモンストレーションする事になっていたが、先にすぐ前にある、京都御所に行った。

玉砂利をザクザクふんで、広い御所の中へ入っていった。天皇がすんでいた所だけに、なにか堂々とし、エリを正させる雲囲気がある。

若い案内人の口から、よく古文に出てくる言葉が聞かれ、源氏物語の世界は、こういう所だったのかと思った。あのロウカのかげでそっと付文をしたりしたのだな。

同志社の構内にもどると、そろそろ学生たちが登校して来ている。レンガの建物が、きれいだが、女子学生も大変きれいで、寺や神森を見るより今日一日だけでも、ここで女の子と一緒に勉強したくなった。

校歌、エールの交歓を行ってから、全員自転車に乗って、構内をデモる。

竜安寺のそばを通ったので、ここに入るのだと思っていたら、ここは寄らないそうで、すぐそばの持等院へ行った。初めて聞いた名だが、水上勉の「雁の寺」のモデルだそうだ。

京都はどこでも混んでいるが、ここは意外にひっそりとしている。少々疲れたので縁側に腰かけ、のんびりと庭をながめた、今日も良い天気で、やわらかい日ざしを浴びてモミジが美しい。

足利尊氏等の木像が沢山あった。皆面白い顔をしている。

嵐山には流石に人が多い。今が盛りのモミジの下で飯にする。ごはんが固すぎるが、この景色を見ながらたべるのでとてもうまい。

高田のオペラグラスで特にきれいな紅葉を見ていたら、どういうわけか女の人の顔が入ってきた。

「きれいだきれいだ」と言っていたら、鈴村が「僕にも見せろ」と見たとたん。「アレー僕の親類だ」とさけんだ。思わぬ所でイトコ同士の対面式となったのだ。

午後は苔寺、清水寺、平安神宮を見物、高校の修学旅行の時、1番気に入った苔寺は今度は、紅葉の時期に重なり、緑の苔に、赤や黄色の葉が舞い落ち、正に絵のようなシーンである。何時間見ていても

あきぬほどだ。

僕が京都に住んでいたら、一日ゆっくり見ていたいものだ。同志社の人は、京都に住んでいて本当にいいなァと思った。

清水寺は細い坂道を登った所にある。いわゆる、清水の舞台からは京の町が見渡せる。寺院のイラカや、五重塔に混って例の京都タワーが目につく、やはり目障りだ。

音羽の滝の水は御利益があるのか、皆んな飲んでいる。しかし僕はハトが滝の上でフンをしたのを見たから、飲まなかった。

門前には清水焼等を売る店がならんでいる。それらを見ながら行くと道を迷ってしまった。集合地へ行った時には、もう皆んな出発していた。急いで細い道をクネクネ行くと、突然、目の前に竜宮城があらわれた。

ここが平安神宮だそうだ。朱色や緑を恥しげもなく、ぬりたくり、目がチカチカする程だ、きれいだと思ったのは中に居た、売子嬢だけだ。

ここを出るともう沙心寺へ帰るばかりだ。有名な哲学の道は楽しみにしていたが、丁度、秋深まる今頃は特に良い時期で、小さな川ぞいの細い道を僕も「人生とは」などと高尚な気分になりながら、ゆっくり走った。茶色の制服の女学生とすれちがった時、京都弁が耳に入りいいなっと思った。哲学の道が終わる頃は「女性について」という題目に変っていた。

今夜は、自由行動ということで、同志社の人の案内で、京の夜を見物に出かけた。京都らしい所というので祇園に行った。

「一力」をはじめ、お茶屋が軒を並べている。うまい具合に舞子さんが歩いているので、見るのはタダとばかり、追いかけて前・後たっぷり見物させてもらう。三味線の音や、笑い声等が聞えてくる。金のない我々は近所のお茶屋でコーヒーなんぞを飲んでがまんした。

早稲田、同志社交歓会のあり方 – 山添

早稲田、同志社交歓会のあり方 – 山添

第2回早同交歓会は全員協力一致の結果、大成功に終った訳ですけれども、今回は協力するという立場、第3回は今回の同志社に負けぬ特筆を示さねばなりますまい。

さてこの交歓会をどうあるべきか私は私なりの意見を述べさせていただきたい。

先ずこの交歓会を決して親睦だけに終らせないという事。

例へば毎年、変った目標を揚げて、それを共同研究するといった風に、学生として常に向上するものを視めてやまない所に価値があるのです。

親睦だけというのは余りにも子供、年寄りじみて、目標とするべきものでは決してありません。

東西学生連盟の推進本部を両校においてもよろしい。ぜひ全日本の指導者たれ!

君たちの力があればもっと、出来うる事です。

新入生歓迎合宿 – 教育2 – 出山

新入生歓迎合宿

教育2 – 出山

昨日の土砂降りとはうって変って太陽は照りつけ、アスファルトには、かげろうが立ちのぼっていた。それを見ると僕の頭の中は次第に楽しかったゴールデンウィークへの思い出の中へと帰っていた。5月1日からの3日間の新入生歓迎ランは僕にとってWCCの最初のラン参加であると共に、初めての合宿、そして最長距離走でもあった。

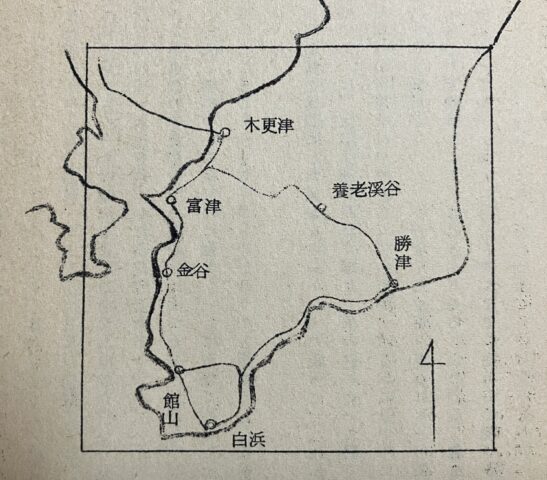

初めて拝見する鉛色の鈍い光を放つ先輩達の自転車は、流石に乗りこなしたらしくて、分解掃除などした後か、黒い油がチェーン等に染みていた。新しい僕の自転車と交互にしっくりながめたものである。さてこの合宿を強烈に印象づけるチャンスを造ったもの、それは第2日目の養老渓谷に挑んだ一日であった。

鍛えてやろうという意欲と、絶景だと言われる所を観てやろう、という野次馬根生が加わって難関を選んだわけであるが、新入生は僕1人だった事も、先輩達の足手惑いにならぬ様、体力の続く限り絶体について行こうと決心させ、富津を立った。阿部さんを先頭に山口さん、鈴村、古川、小川さんの先輩2年生、それに僕と計6人の一行は地図を見、道行く人に聞き、いつか養老渓谷への長い坂道を前にした南総町迄たどりついていた。

スタート直後の木更津までの道を飛ばすこと30分余り。この時の飛ばし様についてゆくのに歯をくいしばる程であったが、正直のところこの調子で一日もつだろうかと不安でしょうがなかった。

養老渓谷を目前にした坂道をさしかかった我々に、これから難関であった。太陽は惜しみなく輝き、坂の登りに従って眼下には千葉の山村風景がやや霞んではいるが、はるかに望まれた。

さわやかな微風がじっとりと汗ばんだ皮膚を爽快にさせ、煩わしい都会の自動車もここではほとんど見られなかった。急勾配の坂が迫ってギャを最大に落とす様になるに従って、太股の疲労は激してくる。やがてそれが腰に続き、口から荒い息づかいと共に、闘志の掛け声も喘ぎの声ともつかない哀しい言葉がもれる。

待つは頂上のみである。ゆるいスピートではあるが、これでもかこれでもかと歯を食いしばり、漕ぐが坂道はえんえんと続いてる。ひたいからは汗がしずくとなって落ちる。「もう限界だァ」と思う頃、ようやく頂上に救われる。房総一の絶景養老渓谷はそこから2kmほど奥に入った所にあった。渓谷に着いてただ啞然としてしまった。小さな谷に古い釣橋が1つかかっており、その下に乏しい川の流れがあるだけであった。

騙された様な気持で、一行は長居は無用と、すぐに今夜のキャンプ地白浜へと向った。養老渓谷のながめは予想外であったが、難関への苦痛を征服した喜びは目で見る表面だけの景色の美しさを味わう喜びよりも、はるかに大きかったであろう。6人が満ち足りた気持で渓谷を去る事が出来た所以である。

2度とやって来ないであろう養老渓谷のおいしい空気を胸一杯吸込んでから、勝浦まで砂利道でではあったが、下り坂で楽に進むことが出来た。ここで6人は小1時間の休養をとり、白浜まで向うに充分なガソリンともなるべき食糧をつめ込んだ。

僕にとっては、実に今日5回目の食事であった。小湊を過ぎ、もうあとキャンプ地まで30kmという所で空も暗くなり、星が1つ2つ見えていた。真暗となった道をライトのついている自転車3台が、ライトのついていない3台を誘導して通り過ぎる。

自動車が舞い上げる埃と戦いながら白浜はまだか、白浜はまだかと進んだ。尻が盛んに痛くなってきた。足の方はもう惰性に近い状態で動いているだけだ。けれど1行のスピードはけっして衰えを見せていない。

ポンチョ姿になった6人は房総の南端の町を一団となって通り過ぎる。風をはらんだポンチョは一見奇異に見えるものである。道行く人は物珍らしそうに振り返っている。長い時間の経過と共についに目的地白浜町を目前にした。時計は9時半を指していた。6人の口からは誰言いだすこともなく「都の西北」が飛びだした。今まで沈黙を守って走り続けていたものが自然に笑いが出、歓声の群と化していった…。

沖縄合宿65/3 – 山添

沖縄合宿65/3 – 山添

沖縄に関して、果してどれだけ皆は知識をもっているだろうか。私自身もそうではあるがおそらく、ゼロに近いものであると思う。ある人は沖縄では英語を使っているのかとか、ある人は沖縄と流球とはどう違うのですかときいてみたりする。

だが何故この様な疑問が生れたかと言えば、1609年島津氏の琉球入れがきっかけである。当時、琉球は明の国に朝貢していた。日本は豊巨秀吉の朝鮮侵略以来、明との貿易を禁止していたが、島津氏は琉球を征討し、島津氏への進貢国として琉球王国を利用したのである。

つまり、明の物品が琉球を通じて入手できたのである。この1609年からの島津氏の琉球に対する政策が沖縄の運命を変えたといっても過言ではあるまい。

当時の沖縄人は中国服を着せられた日本人という、ややこしい関係にあった。

いざ実際に足を踏み入れてみて感じたのは以外にきびしい生活、それに反し、精神的なゆとりがあるのか、あきらめの気持でいるのかわからぬくらいにのんびりしていた。

珊瑚礁の7色の海、澄み切った空、真紅に咲き乱れるデーゴや仏桑華、そして数々の亜熱帯植物、かっては山河を一変させる程の戦火にみまわれた南部戦跡に立つ多くの慰霊塔、パイン畑、バナナ園など沖縄へ観光客を招くキャッチフレーズである。

しかし真の沖縄の姿はこうであった。大よそ沖縄本島を3地域に分けることができる。

北部は生活は自給自足で大変きびしく、土人部落を自転車で走った様だった。若い者はすべて、出かせぎに行っているらしく街には見当らなかった。途中少年達にカメラを向げると逃げ出す1コマが印象的。

中部は米軍の基地の為に、実戦的訓練所として、地理的に良い所は日本人立入禁止となっていた。基地の柵内に入る事はもちろん、外から写真を撮るだけで学生が捕まったと言う。時々戦車の列にあう事もあり、ランプをつけている米軍自動車が来た時は、軍の車が優先となる。全く軍第一である。

南部はさすがに見所が多い。しかしここも本島の中心で又観光面において発達しているが、矢張り軍の都市である。先ず目につくことは横文字ばかりでゴザ市などは米軍のための街で、バー、ホテル、トルコブロから構成されていて、すべてCashで取引きされ、内地人が行ってももてないそうである。街に入った瞬間、さすがに僕等も憤りを感じた。しかし当地の人達に卒直な意見をきくと、米軍の恩恵が大きい為、今すぐ復帰するのは何かと生活上都合が悪いらしい。又米軍としても本島のように素晴しい軍基地はないので、いろいろな面から見ても復帰は先の話となるだろう。

東海道自転車道中記 – 栗原 & 鈴村

プライベートランナーの記録、東海道自転車道中記

栗原 & 鈴村

我々2年生の3人古川、鈴村、栗原が「東海道を走ろう」ということに決ったのは、同志社大学サイクリングクラブとの交飲会が、京都で開かれる為であった。その計画は、11月18日の早朝、東京を出発し、19日の朝、24時間走りつけた後、愛知県蒲郡の先輩の家へつき、その日の夜出発して20日の昼ごろ京都へ入るというものである。東海道24時間の記録もあることだし、それ程無理とも思えなかったのである。

さて環状7号線で3人が待ち合わせ、いよいよ東海道の旅に出たのは、18日の空も明るくなった6時であった。立体交又から第2京浜に入った所で、もう1つの東海道グループの山口さん、服部さん、高田さんのグループに出会う。彼らは2泊3日の予定である。信号のいやに多い京浜国道を走っているうちに、山口氏のグループとはわかれてしまった。

横浜から、自転車通行止のバイパスをさけて、ちょうど通勤時間に当り、人が沢山歩いている市内を、何度も信号待ちして、やっとの思いで市外へぬけることができた、天気はくもりで、それ程寒くはない。バイパスとの合流点のあたりで、朝飯抜きの鈴村が弁当をひろげたので、しばらく休んでいると、とっくに先に行ったはずの山口、服部グループが後からやってきた。うまい事バイパスを走り抜け、朝メシを済ませたとの事である。箱根で追い越す事を約束して、彼らは先に出かけた、東海道は1度走ったことがあるので、大体の様子はわかっている。この前はあすこで休んだ、とか、ここでメシにした、などということをよく思い出すことができた。

平塚あたりから海岸沿いのよく舗装された道を、松林越しに、相模湾をながめながら走った、海も静かだし、道は良いし、ペタルも調子に乗ってぶんぶんスッとばすことができた。雲り空から時々、太陽が顔をだしてくれる、そんな一時の間に海岸で昼メシにした。弁当は2食分もってきてある。何と云っても今日のクライマックスは箱根だから、その前に腹ごしらえというわけだ。

小田原の町を出て、小田急の終点の駅が右手に見えるあたりから登りに入る。ユニフォーム1枚になり、体の調子を整え、いざ行かん、芦ノ湖畔まではフリーランである。今年の春に登った時は、雨ばかりか雪まで降ってきて、大分参ったが、3時間30分程もかかっている。今回は、どの位のタイムで登れるか楽しみである。道の両側に並んでいた土産屋が切れると、いよいよ本格的である。自転車で、自分の足を使って登ろうというのだから、昔しの旅人が、「箱根の山は天下の険」と云った気持は、12分にわかるのである。

しばらく登ると、案の定、山口、服部の両氏がもはやフロントを落して、ヨタヨタと登ってゆくのが見えた。約束通り「ハイサヨウナラ」とおい越して先へ進む。古川と俺は一緒だが、鈴村はもう先へ行ってしまって見えない。まだ、フロントは落していないし、それ程息も切れてこない。以前登った時とは、えらいちがいだナと思いながら調子よくホイホイと登っていった。

あ、この前はここで休んだ、ここで止ったナという様な所が次々とあらわれて、さすがになつかしい。次にあらわれたのが高田である。自転車を押している姿が目に入る。無理もない、彼は最近入ったばかりだから、と思って、そばをスイとではなくヨタヨタと追い越すと、彼は、このやろうとばかり俺の後にびったりとついてきた。

面子にかけてもこの場合は抜かれてはならないと思い、必死にペタルをふんだ。宮ノ下で、仙石原との分れ道を少し登ったあたりで、やっと高田をふりきることができた。フロントはもう落してしまっている。少し無理をしたのでひどく息切れがする、小涌園が見えるあたりから、紅葉が美しく谷の向うにながめられる。ドテラを着た観光客や、家族連れが、「何てバカな事するんだろう」という様な顔をして我々が大汗をかいて登るのを見ている。自分としては、大いにカッコイイつもりなんだが…

反対側から来る車が、頭から先に見えだした。やれうれしや下りに入るか、と足に一層力を入れて、坂のテッペンに来てみると、気持の良さそうな下りの向う側に又又登り坂がひかえている、ヤケになってスッとばして坂を下り、又反対側の坂をエッチラオッチラと登った。「アア、箱根の山は天下の険」

さすがの登りも「曾我兄弟の墓」を左手に見るあたりからは、芦ノ湖畔まで下りである。わずかの下りを楽しんで湖畔につくと、鈴村が待っていた。11時40分にふもとを出て、彼は、55分で着いたそうだ。ソバを一杯、ちょうど会った学校の先生におごってもらって、ケロリとした顔をしていた。我々は1時間30分かかった。しかし春に比べれば大きな進歩である。それにノンストップだったから、と自らを慰めた次第である。

湖畔の空気はつめたく、小田原とは大分気温もちがう様だ。服部氏たちのグループを後にのこして、1時30分に我々は出発した。箱根の下りは、スリップ止めの為の亀の甲状の道路で、自転車には少しもありがたくない道であった。その上あちこち道路工事が多くて車が連らなっており、あまり飛ばすことはできない。それでも適当に下りをたのしみ、眼下に広がる静岡県の景色に「やっと越えた」という感を深くしたのであった。

三島の土手で3時ごろ第2昼食をとり、少し昼寝をして走りだした。何にしろ今日は1晩中走りつづける覚悟だから、休みもそう長くはない。短かい秋の夕ぐれとなり、由比のあたりからそろそろランプがいるようになってきた。東京から約200kmある静岡についたのは6時30分、東京を出発してから12時間目であった。駅前の食堂で夕食にし、7時20分には静岡をでた。俺は少々バテ気味で他の2人からは遅れがちになってきた。

そのうち道路がすべて登り坂に見えてきた。どこまでも続くのぼり坂を、ランプをつけたために一層重くなったベタルを踏んで、疲れたために少々イライラして無言でベタルをふみつづけた。夜になると乗用車の数はへり、前からも後からも、大型の定期便トラックが警笛をならして、我々3人に襲いかかる様に、地ひびきをたててゴーゴーと走りぬけてゆく。

我々が花鳥風月を愛し、女性をこの上なく愛する繊細なる神経は、これらの暴徒どもによって、いいかげん参らされたのである。藤枝の先の、排気ガスの充満した、ゴウゴウとうなる長いトンネル。どこまでも続くゆるい登り坂。島田は春の旅では第2の宿泊地であった。島田を通過したのは9時ごろで大井川の橋をすぎると今度は、金谷峠、小夜の中山である。

昔は「夜泣き石」のひそやかな泣き声がきこえたらしいこの峠も、現在の俺には、ただ、ゴーゴーとうなるトラックの声と、ランランと光る2つの目しか、感じられなくなってしまった。

やっとの思いでトンネルを抜けた所で、食堂をみつけて夕食とする。時間は10時である。16時間で約250km走ってきたわけである。あと蒲郡までは約100km程ある計算である。夕食の後、しばらくの仮眠をとることにした。このペースでは蒲郡には早くつきすぎるというのである。しかし俺は秘かに心に決めて寝床に入った。「ここで寝たらもう絶対朝までおきるまい」と。そして1時におこされた時に、とうとう、我意を通し、薄郡まで走るつもりでいた古川、鈴村を、朝まで、トラックの音を子守歌にして寝かせることに成功したのである。

19日の朝、6時、やっと空が明るくなりだしたころ出発した。何んだか2人に申し分けない気持がしきりにした。今日は四日市位まで走るつもりでいる。春に走った時は、強い向い風で閉口したが、今日は幸いなことに風はない。天気も上々だ。

時に交通事故の現場に出会わす。心の中で、俺はあんな風にはなるまいと思いながら、この交通のはげしい東海道を、まだ半分しか走っていないことを思うと、いささか心細くなってくる。豊橋あたりは、ホンダとかヤマハとかスズキ等のオートバイがノロノロ走っている、特に50ccの小型のやつは、自転車の前をウロウロ走りまわるのであぶなくてしかたなかった。

豊橋をすぎて昼メシにする。もう蒲郡に寄るのはよして、真すぐ1号線を走っていたのである。食堂から蒲郡の先輩の家に電話をすると、用意を整えて朝からまっているというので、合議の結果、やはり寄ってみることにした。そうなるともう走る所は少ない。1ぺんに気が抜けて、御津の町から、海岸の堤防伝いに蒲郡の方へ向った。堤防の上を走り、堤防が切れると、砂浜を自転車をかついで歩いたりした。久しぶりにのんびりとトラックにおどかされることなしに走ることができたのである。そして、少しふってきた雨の中を、2時近くにやっと先輩安藤さんの家につくことができたのである。

一方、服部山口組は、午後から降りだした雨の中を、ドロをハネ上げて、夜の7時ごろついた。高田の自転車はドロ除けがないため、帽子のテッペンにまでハネをあげて、体中、泥まみれになってついたのであった。

先輩安藤さんの家で暖かいもてなしを受けた後、翌朝5時、雨上りの真暗な中を早大サイクリング1行6名は生き生きとして出発した。夜明け前の為真暗。その上あたり一面霧が立ちこめているので我々は眼をさらのようにして進んだ。

岡崎公園の辺りで薄明るくなったので朝食を取った。兎に角、今日は午後5時迄に京都駅に到着しなければならないので、皆必死になってこいでいる。その内に名古屋市内に入る。先頭2人山口さん、私はさらに名四国道に入らうとすると、後続の4人が見えないので、仕方なく名四国道に入ってしまった。名四国道は埋立地の上に出来た道の為、幅も最初の内は広く走り安く、さらに霧が立ちこめているので、一寸と詩情的気分を味わえたようである。

何となく後を振り向くと、後続4人組が後にぴったりとくっついていた。途中昼食をとり、全員快走して四日市に入る。既に公害でお馴染であったが、実際に見たのは初めて。遠く近くに見える赤い炎を見ながら、これも現代文明の化物だなあと思った。

現実は厳しい。あと数時間で絶対に京都駅に着かねばならぬ。しかし未だ鈴鹿山脈すら見えない。悪いことに雨もポツリポツリ。

全員必死になって道路とニラメッコをしている内に、やや坂を感じ始め、横に並んだ自動車を意識していると、もういつの間にか鈴鹿峠のトンネルに来ていた。このトンネルは、日本で最も交通量が多く、最も幹たる道なのに入口が少さく、さらに丁度工事中であった為、前後のゴウゴウと音をたてて襲ってくる車には、身が縮む思いがした。久し振りで去年の夏経験したあの釜トンネル(上高地)のことを思い出した。

時計を見る。もう2時過ぎだ。間に合うかなあ。いやそんな事は言ってられない。急げ急げ。峠より猛烈にすっとばす。雨が一段と激しく降って、ポンチョにピシピシとあたっている。しかし快走につぐ快走。ふと後を見ると誰もついて来ない。そこで近くのパン屋で牛乳を飲みながら待つも、全然姿を見せず。仕方無くゆっくりと先へ進む事にした。

先程、京都迄後56キロ(m)の標識を見て以来、いくら走っても標識が見当らず、又見知らぬ町の名ばかりである。

再び良い道に入ったので暴走。その内京都迄後23キロを見た時は、何となくホッとした気持になった。後を見ながらゆっくりと走ってゆく内に大津市内、さらに琵琶湖、だんだん心が高まっていった。

愈々、最後逢坂山にかかると腹が減ったので傍のパン屋で牛乳を飲む。一息ついていると下の方から来た来た、全員前にならえでここでパンを食べる、もう4時30分である。再び最後の足搔(あがき)、足の骨をゴリゴリとさせながら、どうやら膝の潤滑油がきれたらしい、疾走。栗原君安心したのかゴール手前1000mでパンク。しかし空気を入れただけで強引に京都駅にゴールイン。

ああ、しかし時既に遅く5時21分、駅前での早同エール交換には参加出来ず全員一瞬ガックリ。だが、全員すぐに元気を取り戻しお互いの壮挙を喜びあった。

思えば、私にとってはこの東海道ランはただ闇雲に車の排気ガスと騒音に包まれながら、ヘッドライトとテールランプ、又それによって映し出されたセンターラインの銀色をにらみ、さらには時間によって縛られた全く不快なサイクリングであった。

強いて言えば箱根の紅葉の美しかったこと、坂に対する自信である。いずれにしても私の思う真のサイクリングとは、あらゆる現代文明から逃避して、唯一の文明の利器を使って、おもむくままに野山をワンダーする時こそ、最大の満足を得るサイクリングであると、今度程思ったことはなかった。

陸中紀行 – 綿貫

陸中紀行 – 綿貫

陸中という言葉から受ける印象は何か荒れ果てた、あるすさまじさだど宇えるかも知れない。四季を通し太平洋の烈風が吹き荒び、波浪の砕ける三陸リアスにしがみつく様に生きる人々の姿。確かにそこは秘境である。

しかし陸中は決して人跡見到の荒地ではない。その歴史が厳しいものであればある程、それは生命的であり、時には浪漫的でさえある。喜こびとか悲しみとか、そういう薄っぺらな感傷の代名詞を乗り越えた何かが、この「秘境」にはあるのである。

(1) その日

(1)

その日

昨夜泊った小本の部落の、そのはずれに海を見下す小高い丘の上に私は居た。

夏の朝の、目を射る程に明るい光に輝く陸中の海のまぶしい青に幾分たじろぎながら、20日前に発って来た東京の事や、その旅のもはや思い出に変ろうとしている山や谷や、忘れがたい人々の事を思うともなく思っていた。快い潮風が時折断崖の草叢を過ぎて行くのを除いて物音1つない。

耳もとを過ぎる香り

楽しげに踊るきらめき。

しかしそんな、何の変化の兆もない。じっとしていると、眠くなる様な風景の中に私は、何日か、いや何時間か後には、激しい風雨を叩きつけるかも知れぬ三陸の海の寸時の微笑を見たにすぎなかった。

やがて、側に立った1台の自転車の上、大空を1片の雲がはるかに高く、そして遠く往った。生涯恐らく2度と訪れぬであろうその丘に…。

午後、真崎に向う。

断崖にかろうじてけずりとられた道。自転車を担いで岩を1つ越すごとに、群棲する海ネコが驚いて飛び立った。

虚空

踏みあとの様な道は砂浜や、渚の岩礁の中に時折途絶えた様に消える。

怒濤の叫び

波しぶきをあびて、そんな中を1歩1歩行く時に、海は非常なる大きさをもって追った。打ち上げられた流木が朽ち果て横たわる。

人影はさらになかった。

そして、その遠い燈に限りない美しさを感じながら田老へ着いた事を知った時は、もう6時を過ぎていた。

その日

ダークブルーの暮色と、紅の残照はなかった。

夜

海まで追った山肌を縫う様に続く田老の町並みの、その場末の酒場に1人コップ酒をあおった。

すり切れた灰色のジャンパーにゴム長を履いた、いかにも漁師風体の男が1人、暗い隅で酔いつぶれているだけのガランとした、それでいて妙に重苦しい空気の酒場だった。

遠く潮騒の音

冷酒に咽が痛い。なお凝として動かぬ男の背にやり切れない沈黙があつた。

時間と空間の交錯

やがて、柱時計が物憂げに9時を打つ。と、男はそのテーブルに府せた後姿をゆっくりと起して奥へ一言二言何か声をかけると、取つ手の外れた開き戸を押して闇の中へよろよろ出て行った。

その後姿

陸中の人間のしぶとさにも似て、しかも悲しげなうごめきを、私はそこに見た様な気がした。

夜

ゆれる細い燈

すすけた格子戸を濡らして、いつの間にか、外は雨だった。

(2) 朝

(2)

朝

夜どうし遠い霧笛が、悲しげに吠えていた裏町の宿の、裸電球が1つとり残された様に燈る部屋に1人目を覚ました。

午前6時。

酒の為か余り良く眠れたとは言えない。何んとなく重い気分に窓を開けると霧雨に煙る黒々とした町並めに西空が明るかった。

この町、行きずりの旅人の目には暗く寂しい印象しか与えなかったこの町、思えばここにも幾多の人々の生活とその涙と笑いが潜んでいたはずだった。

そして今日はもう、行かねばならない。

宮古へ

雨上りの街道はしかし、峠を1つ越えた小さな部落のはずれで工事中の標識に寸断されていた。何んのしるべもない、山路を草を分けて行かねばならなかった。岩をくり抜いただけの隧道に蔦が下ってゆれていた。

崖崩れに埋まった道の上を自転車をひきながら行くと、突然その側にパラパラと小石が落ちた。思わず立止って見上げた眼に、ようやく雲間から顔をのぞかせた青空が、そこに不思議な深さをたたえて映った。

風が低く唸って通り過ぎる。

静かだ。

小さい牧場の横を行くと、丸太で組んだ柵の向うにお下げ髪の少女が1人立っていて、その右手に持った白い花が薄日を込めて霧の中に妙に強く印象に残った。山谷の草原の、その地の名さえ、もはや確かではないが…。

小高い稜線を越える

そして

その頂の低い切り通しを登り切った時、今まで大地に接していた空の下に、遠く銀色に輝く水平線を見た。行き交う人もない林道はもう秋であった。

女遊戸(オナソベ)

再び国道に出る。羽目板の破れたバスの小さな待合所には人影もない。さっぱり車の通らない道に黙々とペダルを踏んだ。もう宮古は近かった。

浄土ヶ浜、ゴミゴミした宮古の港とは対照的な整備されつくした観光地。しかしそこには華美な石英の演出はあっても、あの田老の場末に見た陸中の人間の宿命的な姿、その荒々しい生命力を欠いていた。それが浄土なら皮肉だ。

(3) 海程、太陽があるなしで全く表情を変える物を私は知らない

(3)

海程、太陽があるなしで全く表情を変える物を私は知らない。

釜石への道は霧雨に煙る小さな港町をいくつか過ぎて、防風の疎林に見えかくれする暗い雨に沿ってなお細く続いた。

半分崩れて波浪に洗われる防波堤に、朽ち網が捨てられていたり、入江を廻った半島の突端に遭難した漁船のちぎれた船首の残骸が突つたっていたりしたが、それまで余りに忙々した風景を見なれて来た者にとっては、そこに何の感傷もなかった。

俺は一体どこまで行くのだろう、という思いが時折脳裏をかすめたが、それこそ相変らず規則的にくりかえされるしつこいまでの叫喚に存外簡単に消え去らざるを得ない。

暗い夏だった。老いた漁夫が死と破壊の獲物を背負って通り過ぎた。その伝説。その神話。さびれた村の廃墟となった教会の白十字に、遠く海鳴りの音が響いた。

蔭った寂しい夏だった。

波が噛んで風が削った奇岩が、空に聳える疲れ切った踏み跡を廻って南に向うと、灰色の海に突き出た岬のつけ根に1にぎり棟を寄せ合う町があった。

大槌

又降り出した雨を避けて、古い暖簾に蕎麦とだけある小さい店へ入る。土地の若者らしい4、5人の男女の好奇の目に迎えられた。どこから来たのか、どこへ行くのか、いつもながらの問に無表情な答をくり返しながら、梁の上の、あかりとりの窓の向うに、当分晴れそうもない厚い雲に履われた空をボンヤリとながめた。午後3時。今日はどこえ泊ろうか。様々な経験をもたらした東北2000キロの旅も、その大部を過ぎて見れば考える事はそれ位の物だった。今日はどこに泊ろうか。

大槌の若者手づからの蕎麦を思い出して、終始無愛想だった自分を悔んだ時、私は、ようやく暮れかかる海とわかれて釜石へ向う山道にかかっていた。明日は又、仙人峠を越えて行く身にも、ともかくここに陸中の旅は終ろうとしていた。その海の想い出、やがて過ぎ往く才月の前に甘く哀しい詩となってしまうであろう、未開の寂寥の想い出は「最後」の峠、鳥ケ沢峠の道を1歩噛みしめる様に答えて行く者の胸に、ゆっくりと息づき始めていたのだった。暗い夏はここに終る。

九州をサイクリングする人に – 藤瀬

九州をサイクリングする人に – 藤瀬

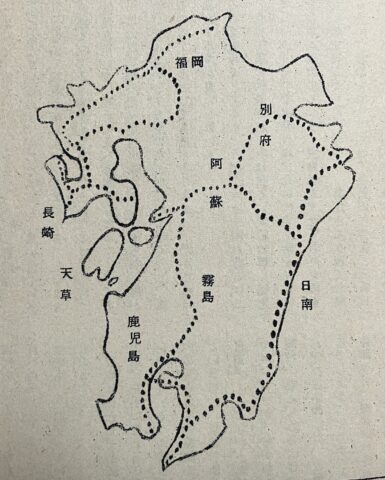

今春、九州旅行を計画している人が多いようですので、今春旅行した者として、自分の旅行から導き出した理想的九州サイクリング旅行計画を皆さんに紹介したいと思います。

九州とは、皆さんの頭の中には、明るい南国という考えがあると思いますが、それは、南九州のことでして、北九州、即阿蘇より北は日本海に面している為か、決して明るく、暖い所ではありません。3月になっても雪が降る事がありますから、そのことを頭に置いて計画を立てる必要があります。というのは、私は、東京から船で鹿児島に行き、南から北へと旅行したのですが、それでは、旅行するに従いだんだん景色が暗くなり、風も向い風が多いので損です。なんといっても空の色がだんだん暗くなり、気温が下ってくるのは、なんとしても良くありません。だから私は、北から南へと旅行するのが良いと思います。

それでは、どこを出発点とするか、九州を大きく南と北とに2つに割けると、北は工業で代表され、南は明るい太陽の輝く観光で代表されるでしょう。そこで出発点は、北の代表工業を充分に見る意味で、北九州市が適当でしょう。洞海湾をまたぐ若戸大橋を出発点とし、7色の煙を見ながら福岡を通り、溝江さんを育てた風土を肌で感ずる為に、唐津を通り、原潜、夜景の佐世保、西海橋を渡って左手に大村湾を見ながら長崎へ。長崎は、歴史と坂の町、町全体のかもし出すムードを味うには2日はいたい町です。

長崎からは、雲仙に登り温泉に入り疲れを治してから、島原から船で三角に渡る。途中有明海の眺めは、感じいいよ。三角からは国道3号線を北にもどって、熊本に入り、西南の役でおなじみの熊本城を見てから阿蘇へ、阿蘇もその雄大さを味うために2泊、それから九州の東岸にぬけるコースは、2つ考えられます。

歴史に興味のある人は、天尊降臨の地、高千穂を通って延岡に出るコース、現代のハイウェーを走ってみたい人は、九州横断道路を通って別府へのコース、皆、九州横断道路、道路と云いますが、高千穂の景色も、一風変っていて、いかにも神様でも出て来そうで、いいものですよ。

東岸に出たら、舗装道路をひたすら、南国の都、宮崎をめざして、力走。左手に見える日向灘が今まで見たこともないように青くかがやいているのに、皆さんはきっと感激するでしょう。宮崎は、市内電車もなく、街路樹がフェニックスといういかにも南国の観光地という感じ。

宮崎を朝たって「子供の国」で童心に復って遊び、青島ダ、それから堀切峠にさしかかる。これが九州旅行のメインエベンツだ。峠が急なのではない。登り切ったら視界がサッと開け、眼にしみるような、空の青さと海の青、海には奇岩、奇島が浮び、道路側には、立派なフェニックスが植り、感激で気が遠くなるでしょう。

それから左手にその海を眺めながら、日南海岸を都井岬まで、都井岬は野性馬で有名ですが、あまり期待しないように。ここからは、南国の農村風景などを楽しみながら、鹿屋を通って鹿児島海岸に出、大隅半島を南下して佐多岬を見、フェリーで指宿に渡り皆さんお待ちかねのジャングル風呂に入り。欲望を満足したうえで、北上、鹿児島へ、ここがこの旅行の終着駅、城山から雄大な桜島を眺めれば、旅をやりとげた感慨が胸にこみあげてくるでしょう。

広島-長崎 平和祈願サイクリング – 中山 (先輩特別寄稿)

先輩特別寄稿

広島-長崎 平和祈願サイクリング – 中山

私は今夏、原爆被災地の広島から長崎への平和祈願を目的としたサイクリングを行う事を決意し、その計画の下検分たる単独サイクリングを企てた。

人間は生命を尊ぶ、いかに老いても、いかに病弱であっても、更に生き続ける事を望み死を恐れるものである。

20年前、広島長崎は世界で最初の核兵器によって死の町となってしまった。罪なき戦列に加わらぬ多数の民間人がこの1発の核兵器によって言語に尽せぬ非惨な爆死と破壊をうけて全滅し、それが20年もたった今でも1人、2人と犠牲者が出るのである。

人命を尊ぶはずのアメリカは自分が作った核兵器を、戦争末期、戦略的には使用しなくても済むはずの日本に、貴重なる人体実験を試みたのである。キノコ雲は1本の草木もなく焼き払い、動物は皮をやき、肉ははぎとられ、血を流し、断末魔の苦しみの中に広島40万人、長崎15万人、その中生命を拾ったが20年たった今、白血病となって苦しんでいる人々は数多い。

広島、長崎、は現在では市街は復興し、一変してわずか原爆ドーム1つに当時の面影を残すのみとなってしまったが、多くの悲しみ、苦しみは今なお、尾をひいているのである。

原爆許すまじ、と毎年両市において原爆慰霊祭が開かれている。併せて核戦争反対運動が華々しく起り、原水爆禁止世界大会、デモ行進、言論発表等、世界中の注目のまとのヒロシマ、ナガサキである。

私には一体何が出きよう。私は私なりに学生時代から自信をもっているサイクリングで、酷暑の中を広島-長崎間、突走る事を思い立ったのである。即ち、広島原爆被災時刻の午前8時20分に爆心地を出発、430kmを3日と少しばかり、一日平均140km走れば、長崎の被災時刻8月9日午前11時2分長崎に着くという机上の計算が出来たのである。即ち、汽車自動車の動力に頼らず、自分の体の力で両地を結ぶ事を考えたのである。

ピントキリ – 中野

自転車修理の中で最も基礎的な技術であるパンク修理と、あまり必要ではないが知っていると便利であるヤスリの使い方という高等な技術について述べてみようと思う。

自転車を修理するに当り、全ての修理に共通していえることは、決してあせらずにじっくりと腰を据えてかかる事である。

まずパンク修理に関して若干述べてみる。パンク修理については皆もよく知っていると思うので、要点ならびに特に注意すべき点について述べるにとどめる。

まず第1は、空気もれがパンクによるものか、バルブ不良によるものかを判断する事が肝心である。特殊なケースとしては、(チューブにバルブを固定するナットがゆるんでいる為に)新しいチューブに取り替えたばかりなのに空気もれがする事がある。

第2に、舗装道路でのパンクはガラスの破片や金属片が原因となっている事が多い。この様な場合には単にパッチラバーをはるだけでなく、タイヤに何かがささっていないかを調べるのを忘れてはならない、ついでにパンク箇所以外も調べてみるとよい。他の場所にもささっていることが案外あるものである。

第3は、バルブ付近のパンクの場合である。この種のパンクはパンクの中で1番やっかいなもので、決してパッチラバーを検約しない事である。

次にヤスリの使用法と使用箇所

この場合のヤスリとは、金物屋で1本10円位で売っている両刃のヤスリである。ヤスリはネジ山のつぶれたものにネジ山をつくるときに用いる。具体的には、コッタービン、車輪のシャフト、長すぎる為に切ったスポーク等のつぶれたネジ山を直す時に用いる。

使用法は手前から向うに押すようにして、ネジ山に気を付けながら丁寧に行なう。急ぐ場合には、ある程度ネジ山が出来たらナットをはめモンキーで強引にネジ込んでやるとはいる。しかしながらいくら強引といってもおのずから限界があり、無理に廻すとネジ山がそっくり取れてしまうことがあるから注意。

完成車の場合にはあまりないと思うが、ヘッドの小物がすぐゆるむ事がある。これはヘッドの中を通っているホークの心棒が長すぎる為に起ることが多い。これは、ハンドル及びヘッド小物をはずし、ヤスリでネジ部の頭を削ってやればよい。この場合も最後にネジ山のくるいを直してやらなければならない。

以上、特殊なケースについて簡単に述べたが、全て、私の経験したケースであるので、私の知らない事でもっと重要な事が決山あると思う。教えていただければ幸です。

クラブライフ雑感 – 内藤

クラブライフ雑感 – 内藤

小生はここに1文を掲げるにあたって、どう考えても小生の貧弱な頭脳からは素晴しき名文は浮ばなかったのである。そこで、ここにはこの1年間のおぼろげな記憶を辿って、思い付くままに書いてみようと思う。君が退屈になったなら、何時でも好きな所で放り出して次の頁へ進みたまえ。小生は無理に読んでくれという程は図々しくはないつもりである。

クラブの1年間というものは新人部員募集から始まる。今年の募集人員は空前のものであった。部員も60名以上の大世帯となった。そろそろ家族的ムードでは抑えきれない状態となってきた、その点、今年のクラブの執行部のメンバーは有能な人材が多かった。クラブライフの充実を計ることが出来たのだと思う。特に2年生の諸君の積極的な活動は賞賛すべきものが非常に多かったと思う。それにプラスするところの1年生の協力、これはクラブに於いて、最も重要な事である。全員の協力がなくしてはクラブが成り立たないと言うことは、今更小生が言うべきことでもないのであるが…。

この1、2年生の積極性に押されて、やや影の薄さを感じさせられたのが3、4年生であつた、小生の私見ではこれが本当ではないかと思う、3、4年生に言われたからやりますという様な消極的な態度ではクラブの発展を望むことは無理である、その点で小生は少々の影の薄さは我慢する、それだけクラブが前進をしているという証拠であるからである。

1年生の諸君、来年の合宿も君にとって多少はきついかもしれない、しかし、そこで受ける試練は将来の君を立派な大人にしてくれるであろう。

次に掲げられるのが今年、昨年のダンスパーティーに代るものとして「オープンサイクリング」が行われたことである、諸君が女性を勧誘してくる手腕に優れていることは認めるが、その後、ダンスパーティーにしてもそうであるが、デイトをしたという話が小生の耳に入らないのは遺憾である、耳に入ってくるのはクラブ員外で参加した者の話ばかりである、もっとも君は内緒でしているのかもしれないが、諸君もこの点はクラブで示す様な積極性を見せてもらいたいものである、これは諸君の権利ではなく義務ですぞ。

今年の最後を飾った早同交歓会は大変素晴しいものであった。彼等の規律の正しさというものは小生にとつては驚異であった

彼等に言わせると、我々のクラブの人間的なつながりによって出来るチームワークの強さが非常に羨ましいというのである。彼等はクラブも若いし、まだ規律の方からまとめていかなければならない弱味があるのだと語っていた、しかしこの言葉も我々のものとして受け取らなければならないのではないだろうか、

現在も大世帯であるが、来年は恐らくもっと大きくなるであろう、それだけに人間的な、そして家族的なつながりだけでは支えきれなくなって来ると思う。しかし、何も諸君に国鉄のダイヤ的な計画を立てろとか、黙祈をしろとか、言っていることは良いが、早稲田を同志社化しろというのではないことは自覚して欲しい。

あくまでも早稲田カラーは早稲田カラーである、ある人が言った「早稲田の野党精神とはどういうものが知っているかい? 」野党精神というのは、全べてのものに反対する全学連や今の政治家の野党の様なものではない、1つの主張を持ち、今は野党であっても、もし政権を持った時、その主張を強力に押し進めていくことが出来るものでなくてはならないのである、早稲田には野党精神というものがある、これを忘れて欲しくない、そしてそれは現代の若者である以上スマートなものであって欲しい。

この雑感も終末に近づいて来た、君はこの文を読むのがいやになって来たのではないかな、止めるなら今が良い、これから少しつまらない事を話すから…。

君は、大学生のサイクリング又は、クラブライフということに対してどの様に考えていますか?、ここで小生の私見を述べることにする。考えるに我々の行っているサイクリングは何等中学・高校生が行っているものと変りがないということである。ある者は「このクラブが彼等と違うのは合宿があるということだ」と言う。

しかし、高校生達のクラブならちょっとした合宿は行っている様である。唯、この合宿のスケールの大きさという点では異なるが、ここで小生が言わんとしていることは、クラブの目的ということである。

君はクラブの会則の「目的」という項を読んだことがありますか?そこにはこうある「本会はサイクリング活動を通じて、身心昂揚、会員相互の親睦を計り、大学生活を意義あらしめ、又サイクリングの一般普及と発展とに貢献することを目的とする。」これを読んで君はクラブの目的が何であるか解かりますか、これは勿論会則としては立派なものである。

しかし現段階で小生が見たところではこのクラブは親睦団体であって、それ以外のものに見るべきところがない様に思う、君はこの1年間に体力が昂揚しましたか、精神的な成長を認めますか?大学生活に対する意義を深めましたか?恐らくこのクラブに入ったから私はこれだけ成長したしたと確信を持って言える人は極く限られた人間だけだと思う。諸君の中には休講の時間や昼休みなど、暇を持てあました時、あの地下室に行けば何とか暇つぶしが出来る、日曜日には親の顔を見ていてもつまらないし、下宿で壁とにらめっこをしていてもと、自転車にまたがって来る人もいるかもしれない。

ある観点から見ればクラブとしての価値があると言える、しかし暇つぶしならもう少し有意義につぶしたら如何なものでしょうか? 大学生と言えば20才前後の若者である、もっと時間を貴重に使うべきではないだろうか。良く暇が出来たら本を読め、勉強をしろという先生が居る。それに反撥して諸君の中には「青瓢箪になってる人間より何処が優れているのか」、又ある諸君はこう言う、「麻雀やパチンコ、その他を覚えるより良いと」、しかしそれ等のものは社会に出て処世術に役立つであろう。

サイクリングはどうかな、ある生輩はこう言って苦笑した、就職試験の面接の時、「君はクラブ活動で何かスポーツをやった事があるかね?」「はい、サイクリングをやっていました」。「あれは…」この様に大学生の行っているサイクリングは一般の人のレジャーと一緒にされているのだ、認識が不足していることもあるが、それ以上に我々の「大学生のサイクリングへの探求」が足りないのではないだろうか、この探求ということは一朝一夕には出来るものではない、これはクラブの目的というものにもつながるものである。

諸生輩もこういう問題を考え、何等かの答えを作りクラブを運営して来たのだろう。小生達の年代もどうしたら良いのだろうかと考えないでもなかったが、それよりもその目的に持って行くための基礎を作る事に意義を見い出し、クラブをまとめることに努力した。少しはまとまりが出て来た様に思っている。この上は諸君の時代で目的に1歩でも進むことである。その目的が何であるかは小生は言いたくない、いや言えないと言った方が正直かもしれない。それは諸君かその後輩が探求し、解答を見いだすことであるだろうから。

少くなくとも君は「俺はクラブに入っているのだから、他の何にも入っていない者よりは良いのだ」という間違った自己満足だけで大学の4年間を過さないで欲しい。一般に認められなくとも、大学を卒業した後で「俺はこれだけの事をしたのだ」と胸を張ることの出来る仕事をして下さい。

最近、小生は「老兵は去るのみ」と言う感を多少感じないでもないが、まだ後の1年間を16年間の学生生活に悔いを残さないためにも「探求」に力を注ぎたいと思っている。クラブをより良くする為にも協力を惜しまないつもりである。

とりとめのない事を書き綴り、君も最後迄読むのに苦労したことだろう。小生自身も自分の言いたい事が何であるのか解らなくなってきそうだ。想像たくましい君のことだから、何を言いたがっているのかは想像してくれたまえ、君は最後迄付合ってくれたね、本当に感謝するよ!

早慶戦雑感 – 鈴村

5月31日、2日も雨の為順延を余儀なくされた早慶戦は、やっと始った。朝から真夏のごとく太陽は照り輝き、湿った土の上は湯気が立込めていた。私は眼を覚ますや否や本能的に神宮へ足を向けた。

例のごとく早慶戦は長蛇の列より始まり、パンド合戦、応援合戦、校旗人場へと進み、遂に試合開始。

2回、連続長打を浴び1点を先取される。私は、去年の秋より見る試合は必ず早稲田の完封負けであったので、又かと思いながら見ていた。しかしヤジの方は盛んに飛ばし、度々選手を振り向かせた様な気がした。

早稲田何度もチャンスを逃がし、早くも8回となってしまった。だが此で遂に逆転劇。久し振りで「アア愉快ナリ愉快なり」を歌えた。本当にこれを歌う時は身も心も愉快になってしまう。不思議だ。

結局早大の逆転勝ちとなり、神宮より薄暮の新宿へ勝利に酔いながら気持良く移動。皆も私と同じ様に日焼けで真赤、特に女性の肌の赤さは私の目にしみた。

夜の新宿、6大学3位決定戦なるも早慶戦での勝利の為、皆顔をさらに赤くして走り廻っていた。

明けて翌日朝起きて見ると小雨、アア今日は授業かと思いがっかりして再び寝床へ入る。しばらくして再び起きてみると何と太陽が出ているではないか。

私は周章てて家を飛び出し、その日はネット裏で観戦。此は何と静かな所よ。全くテレビで試合を見ているのと同じである。林田のホームランの喜びの余り、思わず椅子より飛び上ると、「アノワセダの馬鹿奴が」と言っているかの様な目で周囲は私を見た。全くやりにくい場所であった。

2回戦は一方的勝利で、1回戦に比べて余りおもしろくなかったが、再び夜の新宿へ。早稲田のおねえチャン、おにいチャン同じように顔を赤くして御機嫌に声を張上げていた。その中には、外人のおねえチャンを中心に「ワセグワセダ、イエスイエスイエスイエス、ケイオウ、ノウノウノウノウ」という面白い歌を歌って行進の一団、羽織袴で闊歩する硬派気取りの一団、男女抱き合って接吻の一団(全く水でも掛けたくなるネ!!!)、酔払った同僚にアンプルを飲ませている一団等、良き学生時代を存分に味わっている光景が見られた。

所で早稲田大学の学生として大変嘆がわしい事がある。それは早慶戦期間中の授業への出席である。早大には今やそれ程みみっちい奴がいるか、と思うと全く嫌になってしまう。

早慶戦くらいは授業を放棄して毫快に早稲田本来の人間として遊び廻ろうではないか。

1965年の概録

1965年の概録

4/初旬 – 会員募集

4/29 – 狭山湖ラン

5/1-3 – 新入部員歓迎合宿、房総

6/12-13 – 秋川一泊ラン

7/31-8/15 – 夏季北海道合宿

8/29-31 – 連盟ラリー、山中湖

10/17 – オープンサイクリング

11/20-24 – 同志社交歓会

12/12 – 野球大会

編集後記

現在学園は「封鎖」という非常事態下にある。「頭を冷やせ」とか「学生らしく」とか、関係の無い連中は随分勝手な事を言うものだが、我々がすでにここまで来てしまった事の裏には、そういう無責任な事無かれ主義が関わり知らぬ、せっぱつまった事情があったのである。

その事情が例えば、学年末試験拒否という形をとり、さらに入試ボイコットにまで発展して内外の情勢、特に社会的な評判といったものが、はなはだ険悪になってきたとしても、我々はそういった安易な傍観者の「良識論」に眩まされて、把握すべき姿勢を、進むべき方向性を忘れる訳にはいかないのだ。

事態の混沌、それにも増して個人と集団という存在の2重性、その中で我々があくまで確固として掲げ得るもの、それは民主主義の原則という一旗のみである外はない。

それにしても氾濫するマスコミに、いつも言い分け顔について回る、例の「社会が悪い」等という迷セリフが、相変らず幅をきかせているのを見るのは何とも面白くない事ではある。

腹は立つが、事情が腹を立てている場合でないとすれば、我々は自らの考えと行動に最大限の責任を避する訳にはいかないだろう。事はもう容易ならぬ所まで来ている、と言って良い。

Editor’s Note

1965年の出来事。昭和40年。

第7回日本レコード大賞 1965年 美空ひばり「柔」

1月。日本航空がパッケージツアー「ジャルパック」を発売。

2月。大塚製薬が「オロナミンCドリンク」を発売。アメリカ軍による北ベトナム爆撃開始。

3月。富士山レーダー観測開始。「イリオモテヤマネコ」発見される。

4月。初の国産旅客機YS-11が就航。小田実らが「ベ平連」を結成。

5月。フジテレビ、『小川宏ショー』放送開始。

6月。第1次佐藤栄作第1次改造内閣が発足。有楽町駅前に東京交通会館が完成。

7月。名神高速道路が全線(小牧-西宮間)開通。

8月。シンガポールがマレーシアから独立。テレビアニメ『オバケのQ太郎』放送開始。

9月。国鉄がみどりの窓口開設。

10月。朝永振一郎のノーベル物理学賞受賞が決定。

11月。東海道新幹線「ひかり」が東京-新大阪間で当初予定の3時間10分運転を開始。

深夜番組の『11PM』放送開始。中国で文化大革命が始まる。

12月。名阪国道が開通。

映画、サウンド・オブ・ミュージック(米) アカデミー賞。大怪獣ガメラ。

WCC夏合宿は、「北海道地方 : 釧路市から – 札幌市まで」でした。

=====

こんにちは。WCC OB IT局藤原です。

編集後記にもありますが、65年は早稲田大学にとって激動の年でした。

第1次早大闘争

政治党派に属する活動家学生だけでない広範な一般学生も闘争に参加したこと、闘争主体が全共闘を名乗ったこと、全学バリケード封鎖という実力行使という方法など、後に全国で活発化する学園闘争、全共闘運動の先駆となった。この闘争は、後に起こる闘争と区別して第1次早大闘争と呼ばれる。

第2学生会館の管理運営権をめぐり、65年12月に本部封鎖。機動隊導入。翌年2月、全学試験ボイコット。機動隊再導入、学園封鎖へ。この混乱は66年6月まで続きました。その中で出版された、文集「峠」2号は、学生運動や、クラブ活動としてのサイクリングの意義を問うものとなったのだと思います。

当時の文章をWEB化するにあたり、できるだけ当時の「雰囲気」を尊重するよう心掛けたつもりです。文章と挿絵はPDF版より抜粋しました。レイアウト変更の都合で、半角英数字、漢数字表記等を変換していますが、全ての誤字脱字の責任は、編集担当の当方にあります。もし誤りありましたら、ご指摘をお願いします。

2025年8月、藤原

Copyright © 2025, WCCOB会